繆伯英是中國共產黨歷史上的第一位女黨員,她的人生歷程在五四一代女性知識分子中頗具典型性。上世紀20年代初,作為北京女高師的學生,繆伯英在教育中完成了自我意識的覺醒,自此開始致力於婦女解放、男女平等。

她對於理想的選擇幾經徘徊,經歷過無政府主義的失敗後,最終在老師李大釗的指導下,在伴侶何孟雄的影響下,選擇了對於馬克思主義的信仰,繆伯英完成了人生的巨大轉變。

本期不妨從她留下的隻言片語和她的革命伴侶何孟雄、師長李大釗等人的文字以及她的母校女高師的歷史中,探尋她的革命歷程。

在女高師開始擺脫桎梏

1899年10月21日(清光緒二十五年農曆九月十七日),繆伯英出生在湖南長沙的一個書香門第,其父繆芸可,早年中過秀才,受戊戌變法的影響,反對科舉。民國建立後,他提倡“教育救國”,致力於婦女教育,先後創辦長沙女子職業學校等多所女校。家學淵源尤其是繆芸可對於婦女教育的重視,對繆伯英的成長奠定了良好的基礎。

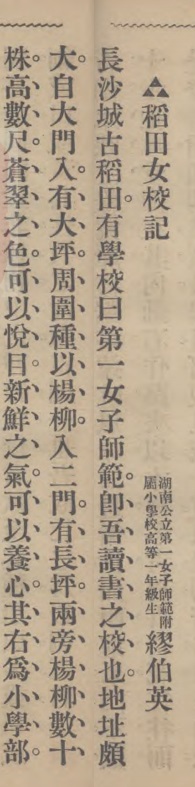

初小畢業後,繆伯英入湖南省立第一女師附小高小部就讀,第一女師設在古稻田,又被稱為“稻田女校”,繆伯英最早見諸報端的文字是1914年,小荷才露的她,作為稻田女校高小一年級學生,在上海的《少年》雜誌(第四卷第四號)發表了散文《稻田女校記》。儘管只有短短的295個字,但語言清麗、意境澄明,和同時代大多是文盲的女性相比,繆伯英的聰穎躍然紙上。1919年7月,繆伯英以長沙考區考分第一的成績考取了北京女子高等師範學校理化科。值得一提的是,據1923年12月北京女高師對在校生的籍貫統計表顯示,8位理化專業四年制學生中,湖南籍僅有一人,即繆伯英。由此可見,繆伯英在學業上是當之無愧的佼佼者。

北京女高師建於1919年4月,其前身是清末新政中應運而生的“京師女子師範學堂”,民國建立後更名為“北京女子師範學校”,1919年更名為“北京女子高等師範學校”。女高師作為全國最高女子教育的學府,開風氣之先,造就了一大批對中國現代歷史產生深刻影響的女性知識分子。女高師建立伊始,就迎來了五四運動,由於地緣學緣等因素,女高師學生深受新文化運動健將蔡元培、胡適、李大釗、魯迅等人的影響,中國的“娜拉”們邁出了擺脫桎梏、走向自由的第一步,而李大釗等師長對於馬克思主義的傳播,又與婦女解放緊密結合,影響了繆伯英等處於人生十字路口的青年學子。

2021年7月的魯迅中學。該校前身為清末創辦的京師女子師範學堂,1919年更名為北京女子高等師範學校。 甘南 攝 TAKEFOTO供圖

不過,繆伯英就讀時的女高師,雖經歷了五四運動的洗禮,但遠沒有達到文明開化的程度。就在繆伯英入校前後,女高師發生了由“李超之死”引發的一系列風波。

李超是女高師國文部學生,廣西富家女出身,因其父無子,遂在侄輩中選一人承祧(承繼奉祀祖先的宗廟)。李超的父親去世後,按照宗法繼承原則,其父遺產悉數歸於嗣兄,李超作為親生女兒,不得一文。1918年7月,李超從廣西至北京上學,後因不習慣北方寒冷氣候,不久身患肺疾,1919年8月在貧病交加中死去。生前,她的繼兄不僅完全切斷了和她之間的經濟聯絡,甚至在她死後還咆哮“執迷不悟死有餘辜”。

這一事件在學界掀起了軒然大波。胡適撰寫了7000多字的《李超傳》,在《晨報》、《新潮》等報紙刊登。在文章中,他回顧了李超短暫且慘淡的一生,並且對男尊女卑的宗法觀念、家庭觀念、財產繼承製度等進行了振聾發聵的鞭笞和詰問,他指出李超的境遇是“無數中國女子的寫照,可以用做中國家庭制度的研究資料,可以用做研究中國女子問題的起點,可以算做中國女權史上一個重要的犧牲者。”

1919年11月29日,北京教育界人士雲集女高師,為李超辦追悼會,蔡元培、陳獨秀、蔣夢麟、梁漱溟等學界精英發表演說,雖內容有所側重,但對婦女問題的關切具有一致性。“李超之死”對女高師的女學生們也產生了深刻的影響,她們以此事件為出發點,紛紛撰文對婦女問題進行考察和立論。據統計,從1920年至1923年,每年出版一期的《北京女子高等師範文藝學刊》共發表了17篇關於此問題的文章。1921年4月6日,繆伯英撰寫的《家庭與女子》一文刊發在《京報》,在“李超事件”中,她體悟到舊文化、舊思想、舊家庭對於女性的摧殘,從而以更為激烈的“去家庭化”態度致力於婦女解放運動。

無政府主義的積極嘗試

如果說,“李超之死”促成了女高師學生在“男女平等”、“婦女解放”等思想上的發軔,那麼,李大釗對於馬克思主義婦女觀的傳播,引導進步女學生們成為真正致力於婦女解放的理論家和實幹家。李大釗在文中指出:“婦女解放與Democracy很有關係,有了婦女解放,真正的Democracy才能實現,沒有婦女的Democracy,斷不是真正的Democracy,我們若是要求真正的Democracy,必須要求婦女解放。”

1919年,受任職女高師的北大畢業生陳中凡的邀請,李大釗在女高師先後開設了《社會學》《女權運動史》《倫理學》等課程,對女學生具有極大的啟發,有些學生甚至不滿足於李大釗在女高師的講課,自願到北大旁聽他的課程,如理化科的繆伯英、國文科的陸晶清、英文科的劉和珍、楊德群等人,都曾到北大旁聽。

1922年北京女子高等師範學校同學合影,一排右四為繆伯英,後排右三為李大釗。

在此期間,由於無政府主義傳入中國,在知識分子中產生了很大的影響。青年知識分子按照無政府主義的“新村”設想,多次進行改造個人、團體生活的嘗試。比如在1919年,北大學生鄧中夏邀約北大、北京高師等三十餘名同學,在東黃城根達教衚衕租了一處房子,取名“曦園”,他們共同居住、共同學習,受泛勞動主義的影響,認為學習“必須躬行實踐,不宜徒託空談”。

1919年年底,北京中國大學(由孫中山創辦於1912年,初名國民大學,1917年改名為中國大學)學生、少年中國學會執行部主任王光祈,在武者小路實篤(日本小說家)等無政府主義者的啟發下,在李大釗、陳獨秀、蔡元培等人的支援下,發起成立“工讀互助團”,這一主張迎合了許多青年改造社會的意圖,繆伯英直接參與了由王光祈發起的“工讀互助團”。

工讀互助團的簡章主要包括:團員須每天工作四小時;團員生活必需之衣、食、住,由團體供給,團員所需的教育費、醫藥費、書籍費,由團體供給,惟書籍為團體公用,若成員不能讀書,由團體延聘教師;工作所得歸團體公有等共計十一條。

北京工讀互助團成立後分為四個小組,其中第三組設在女子高等師範學校附近,全部由婦女組成,營業要目為編織和小工藝,繆伯英就是第三組的成員。和共同章程相比,第三組的章程具有特殊之處,如規定團員每天須工作五小時,實際上許多團員工作的時長遠大於規定。工讀互助團提倡“六無”,即無強權、無法律、無宗教、無婚姻、無家庭、無學校,互助團學生均為旁聽生,繆伯英也因此從女高師退學,直至1920年9月工讀互助團失敗後重新考入女高師。

繆伯英的同鄉、同學以及同組成員楊璠,曾在1921年第3卷第2期《太平洋(上海)》發表名為《女子工讀互助團之經過與其失敗之原因》的文章,簡述了第三組的開辦歷程,它前後持續開辦了八個月左右的時間。這篇文章也為後人瞭解當時的工讀互助團提供了一些細節。

當時第三組大致分為三個時期:

從1920年1月到2月為籌備時期,主要解決經濟方面的問題,雖然招募廣告一出,京內京外報名的函詢紛至沓來,但團體開辦費不過“一百幾十元”,這一時期繆伯英在團體內擔任接洽團員一職。

3月到7月為成立期,這一時期團員最多,但經濟問題仍沒有得以徹底解決,4月時籌款買了一架縫紉機,5月向胡適借了120元,後又東挪西湊合計200餘元購買了織襪機,文章中對如何利用既有的縫紉機、織襪機進行生產生活語焉不詳,這一時期的中心工作依然是借錢、籌款。

8月之後進入瓦解期,中心工作是對購置的縫紉機、織襪機進行處理。織襪機租給了西四牌樓的亞震織襪廠,以租金償還團體贊助人羅志英,至於縫紉機的處置,由於繆伯英未和另一成員錢初雅達成共識,遂擱置。

第三組在籌備期便受到過毛澤東的關注,1920年2月,他給新民學會會友陶毅寫的信中提到:“今日到女子工讀團,稻田(稻田女校)新來了四人,該團連前共八人,湖南佔六人,其餘一韓人一蘇人,覺得很有趣味!但將來的成績怎樣?還要看他們的能力和道德力如何,也許終究失敗(男子組大概可說已經失敗了)。”

接受馬克思主義 並加入中國共產黨

相較於1921年3月份就宣告解散的第一組,第三組維持了更長時間,但終究以失敗而告終。關於工讀互助團失敗的原因,時人有不同的看法,如工讀互助團的發起者王光祈認為是“人的原因”,而在同一期《新青年》雜誌中,戴季陶立足馬克思主義政治經濟學原理,對工讀互助團的失敗進行剖析,他認為工讀互助團失敗的根源,在於財產私有、大機器生產與資本化社會,一言以蔽之,在於資本主義制度。

雖然無政府主義的嘗試失敗,但以此為契機,青年人開始走出烏托邦,重新審視自我與社會的關係,這為部分進步學生接受馬克思主義提供了基礎。

1920年3月,在開辦“曦園”不久後,其發起者鄧中夏在李大釗的影響下,聯合何孟雄、高君宇、羅章龍等19人成立“馬克思學說研究會”,不久,繆伯英經何孟雄的介紹加入此會。研究會備有“馬氏學說之書籍漢文、英文、德文、俄文數百部”,每週舉辦一次討論會、每月舉辦一次講演會,會員自由組合,成立了關於勞動問題、《共產黨宣言》、遠東問題的特別研究小組,此外李大釗還為會員們做了一次關於馬克思經濟學說的公開講演,不僅吸引了會員,也吸引了許多尚未入會的人。在研究會中,繆伯英經受了更多的馬克思主義學說的洗禮,逐漸擺脫了無政府主義的影響。

1920年9月,維金斯基來華後,北京共產主義小組成立。北京共產主義小組最初的成員有:李大釗、張國燾、羅章龍、劉仁靜、李梅羹等人。北京共產主義小組成立後的第一件大事,就是成立北京社會主義青年團。據張國燾回憶,社會主義青年團第一次會議在北大學生會辦公所舉行,到會的有四十人左右,繆伯英、何孟雄皆參加了會議。

1920年11月,剛剛誕生的共產主義小組經歷了一次思想論戰,堅持無政府主義觀點的人退出了小組,原本勢單力薄的小組只剩了下四位成員,為充實隊伍,從社會主義青年團中吸收了鄧中夏、高君宇、繆伯英、何孟雄、李駿等九人,共產主義小組的氣勢為之一振,因此繆伯英成為北京唯一一位女共產黨員,同時也是我國早期共產黨組織中最早的女黨員。

與丈夫何孟雄合稱“英”“雄”

共產主義小組一經建立,這些知識分子便投身工人運動當中。1921年7月,中國共產黨成立後便建立了中國勞動組合書記部,1922年下半年,繆伯英擔任中國勞動組合書記部秘書,兼做婦女部的工作,她經常到產業工人集中的長辛店、南口、唐山、豐臺等地,在工人夜校、工人子弟學校授課,為工人講時事讀報紙、代寫家信、調解糾紛等,在潛移默化中傳播了馬克思主義。同時,繆伯英擔任《工人週刊》編輯,報道工人運動情況。1923年在京漢鐵路工人大罷工發生後,她和幾位同志連夜編印《京漢工人流血記》等宣傳品,揭露軍閥的暴行。

1923年,北京工人週刊社出版的《京漢工人流血記》。

值得一提的是,繆伯英的丈夫何孟雄,和她同為中國共產黨早期黨員。在此之前,繆伯英和何孟雄皆為工讀互助團成員。當何孟雄退出工讀互助團後,馬上加入了北大馬克思學說研究會,他介紹自己的同鄉繆伯英加入該社團。此後,兩人在信仰上相互促進,在感情上也不斷升溫。

1921年秋,何、繆二人結婚。何孟雄在革命上的不斷堅定,離不開繆伯英的督促與幫助。當時,中國共產黨決定從馬克思學說研究會中徵集一批人員,到工人中開展工作。組織派高君宇和何孟雄談話,但何孟雄是較為內向的人,在長辛店曾被工人戲稱為“小閨女”,他表示不願意參加實際工作,要把理論弄明白才能實踐。在此形勢下,羅章龍和繆伯英三次“舌戰”何孟雄,他終於接受了書記部安排的工作,到京綏線擔任特派員,後領導了京綏路罷工。何孟雄在領導工運方面取得了巨大成就,而繆伯英在婦女運動方面也成果斐然,何孟雄和繆伯英這對伉儷,被黨內同志合稱為“英”“雄”。

何孟雄與繆伯英

1923年2月,繆伯英擔任中共北方區委婦女部部長,積極從事工人運動、婦女運動和學生運動,如籌備北京女權運動同盟會,並組織了該同盟會的南京分會。她還到武漢,呼籲各界民眾聲援北京學生的“挽蔡驅彭”運動。當時由於北洋政府的腐敗統治,造成教育經費常被挪用、拖欠,北大校長蔡元培感覺十分痛苦,尤其是當時的教育總長彭允彝常常干涉司法,以“整飭學風”為名摧殘教育。蔡元培不滿彭的行徑,於1923年1月決然辭職,以示抗議。他的辭職,震動了整個京師教育界。學生運動一波接一波,1923年9月4日彭允彝離職,“驅彭”一事方為結束。不過,在此之前,由於蔡元培對北方政局之黑暗深為不滿,已於7月20日由上海乘客輪赴歐。

回湖南領導婦女運動

1924年6月,繆伯英從女高師畢業,據《北京女子高等師範畢業生就業意向調查表》顯示,她的任教意向為化學、物理、數學、國語,然而她最終選擇成為職業革命家,教師是她身份的掩護。

就在繆伯英畢業當月,發生了顧維鈞府邸被炸案,因張國燾等人被捕,北京的革命組織遭到極大破壞,北洋政府下令搜捕共產黨員,李大釗、繆伯英等都在緝拿名單上。在這種情況下,繆伯英回到長沙老家。

1925年1月,繆伯英應第一女師校長徐特立的邀請,到她的母校女一師附小擔任主事,領導開展湖南婦女運動。

時值大革命高潮,湖南婦女運動在繆伯英的主持下開展得如火如荼。1926年3月8日,繆伯英率領女界聯合會召開湖南省紀念三八節大會,她擔任大會主席,《圖畫時報》第293期刊登了繆伯英在大會上講話的圖片,她衣著樸素,面對群眾登臺演說,宣傳革命思想。此外,北伐軍進軍之時,繆伯英率領湖南學生慰勞隊、紅十字救護隊和女子宣傳隊赴前線慰問,救護傷病,策應轟轟烈烈的大革命。

1926年10月,北伐軍佔領武漢後,何孟雄調任中共漢口市委組織部部長,繆伯英也來到武漢,公開身份是湖北省立第二中學訓育主任,實際協助中共湖北省委婦女部部長蔡暢(1900-1990,蔡和森之妹)做婦女工作。“七一五”事變(1927年7月15日,汪精衛為首的武漢國民政府發動的反革命政變)後,武漢三鎮陷入白色恐怖,黨中央於1927年9月從武漢遷往上海,10月初,何孟雄夫婦被組織派到上海工作。繆伯英在華夏中學謀得一個物理教員的教職,實則擔任滬東區委的婦委主任,為了方便開展工作,她化名廖慕群。長期清貧且不穩定的生活,使繆伯英身患傷寒,1929年10月在上海逝世,年僅30歲。

令人唏噓的是,繆伯英逝世後,其靈柩暫厝上海揚州會館,會館改建時曾登報通知各戶遷出靈柩,但何孟雄已被捕,旋即在龍華就義,繆伯英的亡靈自此不知流落何處,隨著繆伯英、何孟雄的相繼離世,他們的兩個孩子也失蹤了,下落不明。