1949年5月的一天早上,一個面容樸實的青年男子,牽著一個瘦瘦小小、留著“男孩頭”的小女孩,風塵僕僕地趕到了上海郊外,在一間民房外,見到了一對有些焦急的解放軍夫婦。

這個青年男子,名叫胡宗來,是安徽涇縣湧溪鄉的一名普通農民,而這對解放軍夫婦,則是時任華東支前司令員、後來的開國上將傅秋濤,和他的妻子陳斐然。

看見傅秋濤夫婦,胡宗來連忙拉了拉躲在自己身後的小女孩,說道:“小妹,快去!這就是你的親爹孃!”

還沒等小姑娘答話,陳斐然便三步並作兩步地迎了上去,蹲下身來,一把將小女孩摟進懷裡,眼淚如同開閘洪水般湧了出來:“孩子,你受苦了......”

看到這一幕,傅秋濤將軍亦是虎目含淚,他的思緒,再一次回到了8年前骨肉分離的那一天......

01刻骨銘心的分離

1941年1月的皖南山區,正是一年裡最冷的日子。

1月4日,9000餘名新四軍指戰員告別了皖南根據地,分成3路縱隊,冒著綿密的冷雨,開始向著長江以北迂迴轉移。

離開這片奮戰了近3年的土地,縱然令人不捨,但想到要去江北與日軍作戰,戰士們仍然士氣高漲,行進的隊伍中不時傳來嘹亮的歌聲。

然而,就在他們的前方,一張巨大的網正在展開。

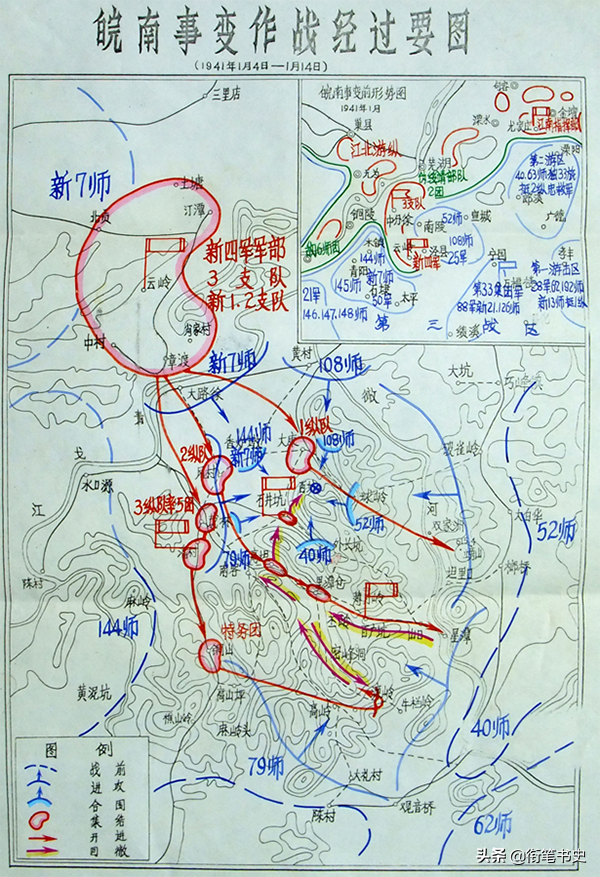

1月6日,當新四軍抵達涇縣茂林地區時,這張大網驟然收緊——國民黨7個師、8萬餘人,從四面八方猛攻過來,向新四軍發動了突然襲擊,這便是震驚全國的“皖南事變”。

面對國民黨軍隊“不講武德”的偷襲,6日下午,新四軍軍部召開緊急會議,決定各縱隊分路突圍,轉至蘇南地區集合。

當時的傅秋濤,是新四軍第一縱隊司令員兼政委,所率領的新四軍老1團、新1團和特務營加在一起,不過3000人上下。而在他們的正面與側翼,國民黨52師、108師、40師正夾攻而來,兵力接近3萬人。

以1當10,這次突圍註定將無比慘烈。

從1月6日到10日清晨,第一縱隊在敵人的重重包圍中左衝右突、反覆廝殺,終於在封鎖線上扯開了一個口子,轉移到了一個名叫老虎坪的小山村裡。

此時,在傅秋濤的身邊,只剩下300多人了。

來到老虎坪後,傅秋濤顧不上休息,一邊派出人員尋找失散的部隊,一邊命令警衛連迅速摸清敵情,找出轉移方向。

沒過兩天,派出的戰士陸陸續續地回來了,帶回來的卻都是壞訊息——

部隊傷亡慘重,新一團與老一團部分部隊被敵人重重包圍,無法靠攏,已經向另一方向突圍轉移,負責收攏部隊的幹部四處尋找,也只陸續帶回了200多人。

而此時,國民黨40師和108師已經派出了3個團的兵力進行搜山,縱使老虎坪一帶山高路險,敵人找到這裡也只不過是時間問題。

更要命的是,在突圍的過程中,電臺沒能成功轉移出來,傅秋濤與這支500餘人的小部隊,已經成了離群孤雁,徹底失去了與上級的聯絡。

面對這樣的困境,傅秋濤明白,做決斷的時候到了。

此時,在傅秋濤的身邊,除了縱隊機關的幹部之外,還有許多營連幹部,這些人都是部隊的骨幹,只要把他們儲存下來,部隊就有重新站起來的希望。

為此,傅秋濤和縱隊政治部主任江渭清決定——化整為零,分散突圍,從敵人的縫隙中鑽出去!

然而,敵軍搜山的密度,還是遠遠超出了傅秋濤的想象。從老虎坪走出後不久,他率領的小分隊,就和敵人的一支搜山隊伍撞上了。

仗著熟悉地形,傅秋濤帶著這支只有十幾個人的小分隊且戰且退,在山上兜了好幾個圈子,才轉移到了一個名叫大斧山的山頭上。

雖然暫時甩開了敵人,但在這次戰鬥中,有3名隊員受了重傷,臨時藏在了附近的一個小山洞裡,即使將他們找回來,他們也無法再跟著隊伍行動了。

無奈之下,傅秋濤忍痛決定,安排兩名隊員去尋找傷員,並留下來照顧他們。

聽到傅秋濤的決定,小分隊的成員陷入了短暫的沉默——在這種情形下,留在大山裡照顧傷員,將要面對的是什麼,已經不言而喻了。

正因如此,沒等大家毛遂自薦,傅秋濤便開口了:“情況緊急,我就獨斷一次,我決定,讓黃吉民、陳斐然同志留下來!”

這句話一出口,小分隊的隊員們炸了鍋:黃吉民是老1團的民運股長,與當地群眾關係頗深,留下來還說得過去,而陳斐然是傅秋濤的妻子,懷裡還抱著不滿週歲的女兒傅國美,讓她留下來,我們這些男人的臉往哪兒擱?!

雖然小分隊的隊員們紛紛反對,但傅秋濤仍然堅持了自己的決定。臨分別前,傅秋濤拉著妻子,走到一邊,叮囑道:“讓你留下來,不是為別的,最重要是要把傷員保護好,記住了嗎?”

說完,傅秋濤看看憔悴的妻子和襁褓中的女兒,喉嚨像是被什麼哽住了,過了好一會兒,他才緩緩地說道:“保護好自己......等我們突圍出去,就來找你們......”

看著丈夫的神情,陳斐然清楚,這一走,恐怕就是訣別了。

然而,這個17歲就參加革命的女戰士,只是深情地看了丈夫一眼,為他抻了抻衣角,便抱起孩子,與黃吉民一起去尋找傷員了。

眼見妻子的身影消失在山路上,傅秋濤顧不上傷感,又馬上開始研究起下一步的轉移計劃來。

夜色漸漸降臨了,跑了一天山路的隊員們又累又餓,都倚靠著山石睡著了。

傅秋濤剛合上眼,就聽見不遠處的灌木叢中傳來窸窸窣窣的腳步聲,緊接著,哨兵的聲音就響了起來:“誰?口令!”

這一聲喊,讓傅秋濤和隊員們都驚醒了,他們跳起身來,抓起武器,一骨碌滾到了山石後面,做好了戰鬥準備。

然而,槍聲並沒有響起——沒過一會兒,哨兵便領來了兩個人,正是黃吉民和陳斐然。

原來,當黃吉民和陳斐然翻過山頭,找到傷員們藏身的山洞時,3名傷員由於傷勢過重,已經犧牲了。兩人掩埋了烈士的遺體後,又在山洞裡等到天黑,才轉回來尋找隊伍。

看著去而復回的妻子和女兒,傅秋濤的心情並沒有輕鬆下來,相反,他的心情愈加沉重:根據偵察,國民黨軍的搜山規模越來越大,今後的戰鬥只會越來越多,妻子帶著女兒,能撐得過去嗎......

這一夜,傅秋濤徹夜未眠。

第二天一早,他做出了一個艱難的決定:將女兒留下來,寄養在附近的老鄉家裡。

在傅秋濤的安排下,陳斐然和警衛員找到了附近村莊裡的一戶人家,將女兒留了下來。臨走前,陳斐然硬是將幾塊大洋塞進了淳樸的山民手裡,含淚說道:“拜託你們了,過一段時間我就來接她......”

誰也沒有想到,這一分別,就是整整8年。

02 死裡逃生的“幸運兒”

傅秋濤化整為零的策略,最終產生了奇效——在“皖南事變”中突圍出的2000餘名指戰員中,第一縱隊的幹部是最多的,為重建後的新四軍保留了最為珍貴的火種。

新四軍重建之後,傅秋濤被任命為新四軍七師副師長,帶領隊伍在安徽無為、巢湖一帶奮勇作戰,很快在皖中、皖南地區重新開闢了抗日根據地。

雖然戰事繁忙,但只要一閒下來,傅秋濤和陳斐然就會想起自己生死不明的女兒,心裡不由得一陣陣絞痛。

1942年10月,皖江根據地各縣的縣委書記來到七師駐地開會,在會議間隙,傅秋濤夫婦專門將皖江旌涇太中心縣(今安徽涇縣、旌德、太平一帶)縣委書記胡明請到了自己的房內,請他幫忙找一找自己的女兒。

聽完傅秋濤的講述,胡明一口答應下來,緊接著問道:“你們還記得孩子在哪個縣哪個村嗎?這樣找起來要方便一些。”

聽了胡明的話,傅秋濤夫婦愣住了——他們當時藏身的那片山區,正位於涇縣、寧國、旌[jīng]德三個縣的交界處,那個村子具體屬於哪個縣,可真說不清楚。

回憶了好一會兒,傅秋濤才遲疑地說道:“大概是在寧國縣板橋村一帶吧......到底在哪個村,我也說不準。”

這一來,可把胡明難住了:在那片大山裡,大大小小的村子星羅棋佈,沒有具體位置,怎麼找呢?

然而,看著傅秋濤夫婦殷切的眼神,胡明還是拍了胸脯——只要孩子還活著,我一定幫你們找回來!

回到縣裡後,胡明向各遊擊支隊隊長和黨支部書記傳達了這件事,讓他們平時注意打聽,想盡辦法,也得把這個孩子找到!

在層巒疊嶂的皖南山區裡,尋找一個不知去向的小女孩,簡直就是大海撈針,一年過去了,還是了無音訊。

1943年冬天,皖南第一遊擊支隊轉移到涇縣附近一個叫做鳥雀嶺的地區堅持鬥爭,支隊黨支部書記湯富林在一次與當地老鄉閒聊當中,得知這裡有一位名叫吳家應的山民,在皖南事變時,曾經給傅秋濤的隊伍帶過路。

聽到這個訊息,湯富林靈光一閃:這個人會不會知道傅師長女兒的下落呢?

湯富林連忙找到吳家應詢問情況,得到的訊息讓他大喜過望——吳家應清楚地記得,傅秋濤的女兒就寄養在鳥雀嶺附近的胡金玉家!

吳家應帶著湯富林,來到了胡金玉家。一進門,湯富林就看見了一個只有兩三歲年紀的小女孩,經過確認,她就是傅秋濤的女兒傅國美!

傅秋濤的女兒還活著!這個訊息,很快被送到了七師駐地。然而,此時傅秋濤和妻子已經前往延安學習,七師黨委決定,將這個孩子轉移到安全地點繼續撫養,等到情況允許,再將她送回父母身邊。

接到上級命令後,湯富林再一次回到胡金玉家,留下3擔大米的“謝禮”後,湯富林背起年幼的傅國美,走了好幾天的山路,終於將她送到了宣城溪口鎮塔泉村地下黨員桂柏林的家裡,傅國美也因此得了個新名字:桂英。

雖然桂柏林家人口眾多,但憑空多出來一個小女孩,還是引起了不少人的注意,一時間,“桂英”究竟是誰的孩子,成了村裡三姑六婆口中的一大談資。

訊息一旦傳開,禍事就不遠了——1944年冬天,國民黨52師的幾個大兵闖進桂柏林家,不由分說,便將他綁走了。桂家的房前屋後,也都站上了衛兵。

在軍營裡,一個滿面兇光的國民黨軍官盯著桂柏林,問道:“你家的那個孩子,是從哪裡來的?”

“是我親戚家的。”

“撒謊!有人揭發,那是新四軍大人物的孩子!”

“他們瞎說,就是我親戚家的。”

“還嘴硬!來人啦,給我打!打到他招供為止!”

“你打死我,也還是這句話!”

......

酷刑持續了很久,但桂柏林始終沒有說出傅國美的真實身份。

第二天,桂家的門前高高掛起了兩盞雪白的燈籠——被家人用門板抬回家時,桂柏林已經遍體鱗傷、奄奄一息,在將傅國美託付給同為地下黨員的兒子桂有根之後,這位可敬的共產黨員,永遠的停止了呼吸。

03 數不清的“父母”

接下保護傅國美的任務後,桂有根非常清楚,這件事情還沒完,如果繼續在這裡住下去,說不定什麼時候還得出事。

因此,料理完父親的喪事,桂有根便開始收拾行李,帶著全家人搬到了一個叫做餃子坑的小山村裡。

在餃子坑安下家後,桂有根鬆了口氣——這裡遠離城鎮、人口稀少,國民黨軍隊壓根懶得來,可以安心地住下去了。

然而,這種安心的日子,也僅僅持續了一年多。

1946年5月,在皖南涇旌寧宣游擊隊裡,發生了一起震動當地的事件——一名叫做李金苟的游擊隊員,受不了紀律約束,拉著幾個親友叛變了隊伍,投奔了國民黨軍。

這個李金苟本就是溪口鎮人,對於桂家收留新四軍“大首長”女兒的傳言早有耳聞,他既想靠著這份“功勞”升官發財,又游擊隊“秋後算賬”,想來想去,李金苟還是打算先找到桂家,探探虛實再說。

一天晚上,李金苟穿著嶄新的國民黨軍服,找到了桂有根家,大大咧咧地往堂屋裡一坐,說道:“桂有根,你家幹了什麼好事,我都知道,我勸你趕快把那個小孩交出來,免得一家子遭殃!”

見到李金苟這副架勢,桂有根心裡早明白了七八分:李金苟要是真想動手,早就帶著人來了,如今他一個人跑過來,無非是想詐唬一下,逼得自己主動交人。

想到這裡,桂有根決定來個硬碰硬,把這個色厲內荏的傢伙壓回去——他斬釘截鐵地說道:“這個孩子你不能動!你也不想想,要是動了她,共產黨以後能饒得了你?!”

說完,桂有根又湊上前去,壓低聲音:“你不要看現在國民黨威風,日本人當初那樣兇,還不是敗了?你敢保共產黨以後得不了天下?”

桂有根的這一番話,讓李金苟猶豫了起來,他呆坐著愣了一會神,便站起身來,頭也不回地走了。

雖然僥倖躲過了這一難,但危險隨時可能再次發生,為了保證傅國美的安全,桂有根帶著傅國美連夜離開了家,將傅國美送回了游擊隊裡。

為了掩護傅國美的身份,游擊隊的同志們把她的頭髮剪得短短的,又換上一身男孩的衣服,一打眼看上去,與普通的小男孩毫無區別。

在之後的一段時間裡,給傅國美安排住處,成了游擊隊的一個新任務——游擊隊每到一處,年幼的傅國美便被寄養在當地的老鄉家裡,長則兩三個月、短則幾天,傅國美就要換一戶人家居住,她也因此有了數不清的“爸爸媽媽”。

這樣來回折騰,畢竟不是長久之計,游擊隊的領導人考慮了許久,還是決定要給傅國美找一個安全的去處。

一天晚上,游擊隊隊長將隊員黃義成叫到屋裡,對他說道:“你以前在湧溪養過傷,熟悉那裡的情況,你去找一戶可靠的人家,把孩子安頓下來。記住,這件事只有你一個人知道,不許告訴任何人!”

當天晚上,黃義成便背起睡得迷迷糊糊的傅國美,連夜趕到了湧溪鄉一個叫做二坑的村子裡。

當時,這個村子只有8戶人家,全都姓胡,靠著同宗同族的血脈聯絡,這個村裡的人極為團結,絕不會出現告密的情況。

黃義成為傅國美選擇的,就是這個村裡的胡宗來家。

將傅國美安頓下來後,黃義成告訴胡宗來,這個孩子的口糧和一切花銷,都由游擊隊出,他的任務只有一個,務必保護這個孩子安全!

看著黃義成嚴肅的表情,胡宗來鄭重地點點頭:“你放心,就算我死了,這孩子也不會出事!”

由於胡宗來剛剛成親不久,此後的近3年時間裡,傅國美便一直以胡宗來“小妹”的身份,在村子裡平靜地生活著。

這個村子雖然與世隔絕,但隨著外界戰事風起雲湧,前來打探游擊隊情報的國軍探子也逐漸開始多了起來。在危機四伏的環境裡,這個小村子裡的所有人,卻一直守護著這個公開的“秘密”,從來沒有洩露過一絲一毫的訊息。

1949年4月,隨著解放軍數路大軍突破長江天險,涇縣終於迎來了解放。

這個月底的一天,涇縣縣委的兩名同志來到了二坑村,找到了胡宗來,他的任務終於結束了。

之後,胡宗來陪著“小妹”,坐著小竹排趕到蕪湖,又輾轉南京、上海,終於將傅國美送回了傅秋濤夫婦的身邊,這也就是本文開頭那一幕的由來。

尾聲

在聽完女兒這8年來的經歷時,傅秋濤百感交集,他撫摸著女兒的頭頂,激動地說道:“改名吧,改叫傅還!皖南的老百姓把我的女兒養大了,又送回來,這才是失而復還哪!”

在那段紅色的歲月裡,中國的老百姓,用無私的懷抱,撫養了無數與傅還一樣的革命後代。

作為後來人,我們當向偉大的中國人民致以深深的敬意!