離開家鄉的代價是什麼?

後廠青年(houchangqingnian)原創

作者|艾雲帆

編輯|魏婕

“對不起,您撥打的電話暫時無人接聽,請稍後再撥。Sorry,the number......”

王安然獨自走在回家的路上,無視電話中的機械女聲,滔滔不絕地講述著白天的經歷,“我今天和我們同事大吵了一架......這份工作我可能做不了太久,每天跟人扯皮真的好累啊······”

終於走到小區門口,王安然結束通話電話,去電顯示名稱是「媽媽」。媽媽已經去世十個月,儘管電話那頭永遠不會再有人接聽,王安然依舊堅持月初充100塊話費,每天下班路上跟她“通話”。而在媽媽去世之前,王安然有時忙到一個月都不記得給媽媽打個電話。

還未從思念媽媽的狀態中抽離,王安然收到領導的飛書加急訊息,她立刻回覆,一秒都不敢多耽誤。北京的夜晚很冷, 王安然的手機卻因為長時間的“通話”而微微發熱。媽媽去世後,這餘溫陪伴她度過無數個難熬的夜晚。

在網際網路,有無數個王安然。在後廠村的格子間裡,他們是光鮮亮麗的網際網路白領,白天的他們屬於ugc、轉化率這些指標,晚上的他們或者忙於日報、雙月覆盤文件,或者因為過於繁重的工作,癱在出租屋裡不想說話。而在老家父母的生活裡,他們是“消失了的孩子”。

殘酷的是,直到父母突然去世,有人才意識到,其實從離家的那刻起,自己和父母的相處時間已屈指可數。

從西北偏遠山村走出來的何淺,是當年村裡唯一一名大學生。他考上了北京的211,村裡認識不認識的,都為他高興了個把月。父母送何淺上火車的時候,叮囑他一定要有出息——走出去,就不要再回來。

進宿舍的第一天,何淺得知室友都是北京本地人,其中一個室友走路回家只用十五分鐘。

大學四年,宿舍基本成了何淺的“單間”。看著空蕩蕩的床鋪,他很想給一千多公里之外的父母打電話,但並不是想打就能打,“我爸媽出去幹活沒有帶手機的習慣,白天打肯定是接不到的,只能晚上等他們收工回家聊兩句,然後匆匆掛了。”

學生時代的何淺,還能回家跟父母共度寒暑假,走出校園後,他同大多數人一樣,生活變成公司和出租屋兩點一線。何淺完成了父母的“心願”——留在北京,與他相伴的是夜以繼日的孤獨感。

畢業找工作時,何淺不是沒想過離家近一些,但是除了周圍省會城市的公務員,家鄉沒有什麼好的工作機會,大家耳熟能詳的大公司,基本都在北京上海。

“其實父母不特意叮囑,我也知道我回不去了。”何淺畢業時拿到了網際網路大廠、國企和外企的offer,他沒有過多糾結,選擇了網際網路,原因很簡單:給的最多。

入職一年半,何淺基本顧不上跟父母通電話,“白天打電話他們接不到,晚上等我下班了,他們早就睡了。”何淺最久兩週沒有跟父母通話,父母也從不主動打電話給他,怕打擾他的工作,偶爾發幾條微信語音問候一下。

因為沒辦法留在父母身邊,何淺用自己第一年的工資給爸媽上了商業保險,“我想用這種方式儘儘孝心”。

何淺下班後也從不閒著,在不到10平米的出租屋,專心經營自己的副業 —— 給想進大廠的人提供簡歷修改、面試輔導等服務,除了到手的工資,這是他唯一感恩“大廠光環”的地方。

何淺是萬千職場人的縮影。祈禱父母在前面走得慢一點,鞭策自己在後面跑得快一點,這是他們能想到的最快的相聚方式。

李璐的老家在天津,畢業後留在北京工作。

剛入職時,李璐花了一個月才弄明白諸如對齊、拉通、解耦等黑話。白天要達成運營指標,下班後又要沉澱方法論、做覆盤文件,晚上十一二點到家是家常便飯。

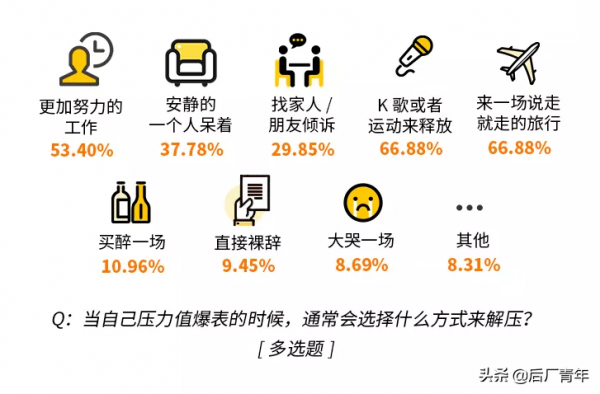

壓力感無處不在,但空虛感又似乎常常籠罩著她,這不是李璐一個人的工作狀態。一份由職場社交平臺脈脈釋出的《中國職場壓力報告2021》顯示,網際網路作為高壓行業之一,近七成職場人會因事業無成而感覺到壓力山大。當壓力值爆表的時候,接近30%的網際網路打工人會選擇找家人/朋友傾訴。

回家高鐵車程不到半小時的李璐,將這一解壓方式發揮得淋漓盡致。最誇張的一個月,李璐攢下了十多張「天津-北京」往返的高鐵票。

李璐母親有一次開玩笑說,“你最近怎麼回來得這麼勤,比大學生還戀家,下週別回了。”

“我當時剛放下電腦包,鞋都沒換,眼淚就一把衝了出來,給我媽嚇壞了。”李璐母親趕緊抱著女兒說,能回家她很高興,以後再也不說這話了。

“說起來挺丟人的,都這麼大了,還因為工作不順哭哭啼啼。不過我一進家門,回到父母身邊,就沒那麼委屈了。”

上班空檔買張高鐵票,隨時隨地回家充電,李璐是有家可歸的幸運兒。而有些人,連充電樁都無處可覓。

Kevin今年35歲,是一家網際網路公司的開發負責人,在他十九歲那年,父母因工廠爆炸事故雙雙離世。

很長一段時間,Kevin都靠藥物入睡,副作用是經常情緒暴躁、幻聽和無徵兆地流淚,有時半夜醒來,眼淚早已淌滿了雙頰,“這事已經過去十幾年了,我其實沒有那麼難過了,只是單純地很想他們。”

Kevin部門的很多年輕員工都支援實行大小周,健康、陪伴家人的時間和加班費相比,他們更願意選擇後者。

對於那些自詡來「賺加班費」的下屬,Kevin通常不予置評,但看到有家室的下屬連續加班大半個月,Kevin還是會忍不住勸他們早點回家。

“其實我們可以算一筆最簡單的賬,爸媽如果還能再活三十年,我們一年回老家三次,這輩子也只能再見不到100次。”

有人認為Kevin不知底層打工人賺錢的艱辛與無奈,而事實是,Kevin更羨慕他們隨時都有擁抱父母的機會。

胡適鑫畢業後和妻子一起在北京闖蕩,他們2019年先後從傳統行業跳進網際網路頭部公司,薪資翻了兩倍,年初貸款買了一套不到60平的老破小。

剛交完首付的胡適鑫本以為能就此紮根在這個城市,不久之後母親突發中風住院,只有父親一個人在醫院照顧。“以前覺得,家是拼命想逃離的地方,現在一段時間不回去就會不安心。”因為不放心父母,他隔三差五地就給親戚們買東西,拜託他們輪流照應母親。

胡適鑫不是沒想過橫下心來,帶著妻子女兒回到父母身邊。

“不走的原因主要是為了孩子”,胡適鑫的女兒快到上小學的年紀了,“我們小縣城一共只有4所小學,北京光西城區就不止50所小學,差距實在太懸殊。”

離開北京,意味著要放棄優渥的工資、積攢的人脈,放棄一切這座城市賦予的有形無形的資源。胡適鑫有時打心底羨慕北京本地的朋友,“衝他們不用考慮戶口、房子這些事,就已經贏了太多人了。”

胡適鑫開始撿回抽菸的習慣,在加倍努力工作的間隙,在煙霧繚繞的尼古丁中,放空大腦,短暫地呼吸一口氣。“千言萬語一句話,還是先多賺點錢吧。”

剛畢業三年的阿冰說,回老家最難的,就是接受巨大的薪資落差。阿冰在老家找不到任何一家網際網路大廠的分部,其他行業普通職員的月薪最多也就是7000-8000塊,相差數倍的月薪讓她始終下不了逃離北京的決心。

“都說老家的生活成本低,但消費選擇也變少了。公司樓下33塊/杯的星巴克拿鐵,擺滿了奢侈品大牌的SKP都是我在北京上班的動力”,阿冰覺得,在北京生活最“過癮”的一點就是,能咬牙掙錢,也能盡情花錢享受。

離開的真正契機,是母親的身體狀況。

“我爸在我十幾歲的時候就去世了,我媽今年年初查出了阿爾茨海默病,我就立馬辭職了“。阿冰想著,母親可能很快就不認識她了,如果不抓緊每分每秒陪在她身邊,自己一輩子都過意不去。

阿冰在北京是一個公號的新媒體運營,老家的企業根本沒有這樣的崗位。她在招聘網站上找到的最相似的職位叫企劃專員。橫向對比了多家企業之後,她準備入職老家的一個乳企,算上在大廠的房補、飯補、交通補貼、公積金額度,工資打了將近四折。

“有母親的時候,我可以任性,可以給她分享我工作的喜怒哀樂,她不在了,我的孤獨沒辦法用言語形容。”前段時間,一名程式設計師在脈脈上發帖講述對於去世母親的思念,讓打工人破防。

趙雷和這名程式設計師有相似的遭遇。

今年24歲的趙雷剛從美國名校碩士畢業,回國入職後的第二天接到醫院電話——父親在晨跑途中遭遇車禍死亡。

此前,趙雷的眼裡只有實習與工作。大二後的趙雷,寒暑假從不回家,奔波於北上廣深的各家網際網路公司,打卡各家大廠事業部。

在美國攻讀碩士的兩年,趙雷也從未回過國。一方面,疫情讓回國困難重重;另一方面,趙磊想盡可能減輕父親的經濟負擔。他每學期都修最滿的學分,計劃提前完成學業,早日回國工作。

趙雷的父親向來尊重並支援兒子的一切決定,但偶爾也會忍不住表達思念之情,趙雷的回答總是那一句,“再等我兩年,兩年就好。”

入職前夕,趙雷父親還打來微信影片,表達了對於兒子穩定下來的欣慰,臨掛電話時說,“我的舊車就等你給我換了”。

距離父親去世已經有七個月,趙雷沒有從父親突然離世的錯愕、悲痛中走出來。“我現在越來越喜歡開會,置身人群當中、有人不斷說話分散我的注意力,會讓我沒那麼難過。”

偶爾思念衝散理智的時候,趙雷會去公司的健身房跑步,一直跑到意識近乎模糊再停。

阿冰從大廠離職後並沒有急著離開北京,而是帶著母親來北京神經科最好的醫院看病,同時帶著母親一起重新認識這座城市。

她們路過晚上九點的中關村,阿冰指著那些閃爍著明光的大廈告訴母親,這棟大樓是手機裡的哪家APP;阿冰帶母親來自己之前常去的餐廳,給母親拍好看的照片;阿冰還帶著母親去後海划船,然後穿過好幾個衚衕,吃最地道的宮廷點心······

在回老家的高鐵上,阿冰看著把頭倚在自己肩膀上的母親,輕輕地攥住了母親的手。雖然即將和尚未實現的雄心告別,但是她覺得無比安心。

在無數個加班的夜晚,王安然都在心裡暗暗發誓,一定要在30歲之前掙夠北京一套房子首付的錢。然而她最近改主意了:過完年就離開北京,和獨居的父親生活在一起。

“我已經沒有了陪伴媽媽的機會,我不想讓'子欲養而親不待'的悲劇發生在我身上兩次”。

*應受訪者要求,本文皆為化名。