徽州民居的門(視覺中國)

雲南朱家花園大門(視覺中國)

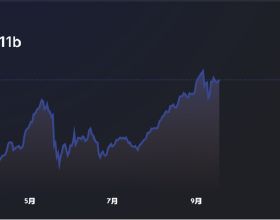

潘玉良1935年作皖南民居

白玉清桐蔭仕女圖山子,故宮博物院藏

無數中國人內心深處的記憶裡,都有一扇貼著春聯與福字的大門。當他們風塵僕僕從遠方歸家,永遠會看到那扇大門,門的外面是餐風露宿,裡面則是暖裘飽食。在各種不同的情境下,中國人的門,都更像是一道隱喻各種生命滋味的界碑。門既代表了開闔,也便成了情感常被隱喻的物件,因為它們總會在不同空間,折射出對待生命的不同態度,最終形成中國人獨特的生活美學。

【古人的門戶之見】

在北京故宮博物院的藏玉里,有一件乾隆款帶皮白玉桐蔭仕女圖山子,堪稱玉器中的鎮館之寶之一。整體圓雕為桐蔭之下的庭院之景,即以月亮門為界,庭院分為前後兩部分,門開兩扇,一掩一開,門縫中隱隱有光亮透過。門外右側有一手持靈芝的女子,在她的周圍利用玉皮之色巧雕假山、桐樹。門內另一側一女子手捧寶瓶,周圍有芭蕉樹、石凳、石桌和山石等,兩位女子從門縫中對望,似正在交談。器底陰刻乾隆御製詩、文各一,從詩文中得知,此器是匠人利用雕碗後的剩料,巧為施藝,雕琢出古代居室裡庭院幽深的景象。趣味的正是透過那兩扇門,我們感受到了傳神的古代仕女,甚至彷彿可以聽到她們透過門縫傳出的竊竊私語聲。

門與戶,都是屋子的入口,組在一起叫作門戶,一個家無論富貴還是貧寒,其入口的地方都是顯而易見的座標,門戶對應著家宅,也就衍生出家庭、門第甚至派別的說法,所以既有“門戶之見”這樣因派別情緒而產生的偏見,又有諸如古詩裡“唯有南風舊相識,偷開門戶又翻書”的風雅。當然在古代,門和戶還是有差別的。古人說,一扉曰戶,兩扉曰門,《說文》:“門,聞也,從二戶,象形。”戶與門皆象形,半門曰戶,而門雲從二戶。可見,戶往往是單扇,而“門”在甲骨文裡像一個簡易的雙扉柴門。《春秋公羊傳·宣公六年》裡,晉靈公派了一個刺客去刺殺名臣趙盾,行文很生動說出了門戶在先秦居所裡的位置分佈:“勇士入其大門,則無人門焉者。入其閨,則無人閨焉者。上其堂,則無人焉;俯而窺其戶,方食魚飧”,原來那個勇士進了趙家大門,沒有看見守衛,就進了作為內院小門的閨,看到內院也無人把守,就去了廳堂,那裡也沒人,過了廳堂穿廊入戶,再去偷窺,原來趙盾正在吃只有普通人才會吃的魚肉,說明趙盾平時很簡樸。

從這個故事可以看出,門之最普通定義,便是房屋或區域可以開關的出入口。在先秦時期,進了門就是院子又稱庭,在考究的貴族家庭,庭有內外之分,所以從外庭到內庭,還有第二道門也即閨門,以分隔內庭和外庭,內庭自然就是內宅了。很多人說,閨不就是閨房——女子居住的地方嘛,其實正是因為古代女子大門不出、二門不邁,才衍生出閨房的說法。至於內庭,才是家宅的主體建築,在刺客進入趙盾內庭時,叫作上其堂,因為堂前有階梯,入堂需登階,自然就有上堂或登堂入室之說,堂後才是室,堂與室之間便是戶,所以刺客“俯而窺其戶”,就是穿過入室通道那道單扇小門。

【內有乾坤的大門】

門雖然形制各有不同,但既是訪客登門時接受的第一印象,其色彩也就比形制重要得多。譬如大門上一般黃色是不能用的,那是皇室的專用色,所謂“人主宜黃,人臣宜朱”。黃色之門極為高貴,只有皇宮才能用。而貴族土豪的家門,總要喚作“朱門”或“豪門”,因為朱漆大門是至尊至貴的標誌,不然又哪有杜甫“朱門酒肉臭,路有凍死骨”的名句。《禮記》裡就有朱戶即朱漆大門的說法,一直到明代,朱漆大門仍是主人身份高貴的標誌,但已經用得很普遍,乃至沒有官位的普通富戶,也可以用。至於平民的宅門,則是“柴門”“蓬門”或“寒門”,又是杜甫寫了“花徑不曾緣客掃,蓬門今始為君開”,家裡清貧,鋪滿落花的小徑不曾為來客清掃——可見寒門一般無人拜訪,如今特地為友人開啟家門。

至於普通民居,黑色大門很是普遍,是非官宦人家的門色,譬如許多舊城民居四合院,大門常漆作黑色,門樓色調則是深灰的瓦頂搭配灰白的臺階。但普通民居也有較為殷實的,所以在舊時古巷裡總可以看見在朱門與柴門之間,多見宅邸外面的門牆由青磚砌成,更有勾縫,木板大門兩扇皆漆成黑色,門上有一副鐵質門鈸(亦稱鋪首)和門環,拍打有聲。至於門框下方則有可以抽動的門檻,兩邊另有方形或圓形的抱鼓石,門檻下方也有大一塊乳白色石板。

門上的拉手稱門鈸,又喚作鋪首,鋪首一般即為門扉上的環形飾物,多為獸首銜環的模樣,多由金銀銅鐵製成。關於鋪首的起源,據說是春秋時期魯班仿造螺螄的形象發明的,但實際上商周時期的陶器和青銅器上就已經看得到鋪首銜環了,據說商人以螺螄頭掛在門上,期望門戶如螺螄殼一般緊閉,遠離風險。西漢時,鋪首極為盛行,多為龜蛇、朱雀、雙鳳、羊頭、虎獅造型,獸目怒睜,露齒銜環,氣勢威嚴。到了明代初期,禮制上對門鈸有嚴格的規定,官員府邸按照官階來決定用哪一種門鈸。據《明會典》記載,洪武二十六年(1393年)規定:“王府、公侯、一品、二品府第大門可用獸面及擺錫環;三品至五品官大門不可用獸面,只許用擺錫環;六品至九品官大門只許用鐵環。”但到了明代中後期,天下昇平日久,江南富庶之家雲集,大門用獸面已經很普遍。如今人們都能在故宮的很多紅色院門上,看到鋪首中裝飾著椒圖,形狀如螺蚌,螺螄好閉口,椒圖也是滴水不漏,所以將其鑲嵌在大門上,祈求宅邸的安全。

中國人的門板上自然也多見門神、對聯與各種吉語。舊時風俗中,春節時家家戶戶都要供門神,多為兩個武將,金盔甲冑,一持鞭一執槍,一黑臉濃須一白臉疏髯,威風凜凜,彷彿必然能夠驅邪避兇,給主人帶來平安富貴。門神據說與唐太宗作噩夢有關,多是為著代替秦瓊與尉遲敬德,上有所好,下必效仿,以至於民間都這麼沿襲了,配上春節時照例要貼的春聯,大紅的紙,黑亮的字,分貼門旁,又有門神把關,的確增加了喜氣。蘇軾曾在元祐年間任杭州知州時,以門神為笑謔之用而作《桃符艾人語》:“桃符仰罵艾人曰:爾何草芥,而輒據吾上?艾人俯謂桃符日:爾已半截入土,安敢更與吾較高下乎?門神傍笑而解之曰:爾輩方且傍人門戶,更可爭閒氣耶?”當然,黑漆的大門與鋪首銜環,襯以門神與紅底對聯,黑、灰、紅三色的搭配,以門戶進入視線彷彿就是萬家燈火的模樣,自然是非常典型的中國民居印象了。

【門之美態承載文心妙意】

蘇州雅士文震亨曾在《長物志》裡,對身處明代江南地區的文人居室用門,提出了極為挑剔的規範。他認為,用木作為門框的橫格,橫斜著釘上湘妃竹,只能用四根或者兩根,不能用六根。門的兩旁,用木板做春帖,一定要根據自己的喜好選取唐代的聯句中絕佳的,刻於春帖上。如果用石頭做門檻,必須用木板門。所選石材要方厚渾樸,才不俗氣。門環選用古青綠蝴蝶獸面,或天雞、饕餮之類釘在上面為佳,不然,就用紫銅或精鐵,按照舊時的式樣鑄成也可以。黃銅、白銅都不能用。木門上漆,只能用朱、紫、黑三種顏色,其餘顏色不能用。清初的生活美學家李漁則在《閒情偶寄》裡,提到書齋的門上適宜配上蕉葉題詩。做法是模仿蕉葉形狀而製為聯,放置在平坦貼服的地方,壁間門上都可安放,而把它懸掛在柱子上則不合適,因為蕉葉闊大,難以掩實。具體做法是,先在一張紙上畫蕉葉,讓木工依樣製成木板,一式二扇,一正一反,即可不雷同,然後交付漆工,讓他滿灰密佈,以防碎裂。漆成之後,才書寫聯句,並畫筋紋。蕉葉宜綠色,筋紋宜黑色,字則宜填石黃色,才覺得陸離可愛,其他顏色都不相稱,用石黃乳金的顏色更妙,全用金字則太俗了。

李漁還對古代門窗的設計之道有極為精到的詮釋:“蓋居室之制,貴精不貴麗,貴新奇大雅,不貴纖巧爛漫。凡人止好富麗者,非好富麗,因其不能創異標新,舍富麗無所見長,只得以此塞責。譬如人有新衣二件,試令兩人服之,一則雅素而新奇,一則輝煌而平易,觀者之目,注在平易乎?在新奇乎?錦繡綺羅,誰不知貴,亦誰不見之?縞衣素裳,其制略新,則為眾目所射,以其未嘗睹也。凡予所言,皆屬價廉工省之事,即有所費,亦不及雕鏤粉藻之百一。”在李漁看來,居室的製作,貴精緻不貴華麗,貴新奇大雅而不貴纖巧爛漫。他還舉例說,倘某人有兩件新衣服,請兩人來試穿,一件雅素而新奇,一件則輝煌而平易,那麼觀者目光,是注意平易還是新奇呢?錦繡綺羅,誰不知道它珍貴,但是誰又沒有見過呢?縞衣素裳,如果它的形制新奇,自然會被眾目所關注。在門的美學上,也是如此,不貴奢靡,而在既省錢又省工的文心妙意。

這種文人之美學見於大門上,在明清兩代主要體現在園林空間的美學設計上。大門的主要功能是給宅邸以安全感,而居所內的各式小門,除了能設計成各式花型的門洞,也同時能隔絕空間,以製造出庭院或居室中虛實疏密的美感。譬如李漁就認為,道路沒有比直徑更便捷的,而又沒有比迂迴更幽妙的。凡是有故意鋪設彎路,以追求別緻的,必得另開一扇耳門,以方便家人之來回奔走,急用就開,否則就關閉,這樣雅俗兩方面都有利,而義理與情致得到兼顧了。再以《浮生六記》裡的生活美學為例,蘇州文士沈復想要改造自己的別院,讓人彷彿山窮水盡處頓覺豁然開朗,以盡由小見大、虛中有實之能事,便在自己軒閣的一處廚房那裡,開個一個門通向別的院子,至於實中有虛的辦法,則是在院牆上開個假門,並用竹子和石頭掩擋,彷彿門後仍有風景,在院牆上擺設矮矮的欄杆,就像上面有個陽臺。在清嘉慶年間陳裴之為悼念其亡妾王子蘭而作的《香畹樓憶語》裡,那位王子蘭字紫湘,端莊賢淑,才華橫溢,裴之親切地稱她為“紫姬”。紫姬最喜歡欣賞月色,尤其愛雨景。她曾經說:“董小宛說月景寂靜,卻不知道雨聲讓人覺得更加安靜。下雨時,捲起袖子點著薰香,把門簾垂下,安靜地坐在屋簷下花掉落的地方,會讓人有物我兩忘的感覺。”在那一瞬間,門隔絕了空間,也製造出居室意境之美。

【隱於門後的人情百態】

門也經常能點睛出人情逸趣,最常見莫過於文人筆下的生活點滴。如北宋元豐五年九月間的夜晚,謫居黃州的蘇軾與幾個朋友在江上飲酒,微醺歸家,一路上入眼皆江水接天、風露浩然的景色,到家後發現大門緊鎖,怎麼敲門都沒有人應門,家童睡死了沒有聽見,於是索性拄著柺杖走到江邊發呆,忽然興起“身非己有”的痛苦,發出掙脫塵世、追尋自由的念頭,乘上小舟聽憑江上秋風,隱居到浩淼煙波裡,最後他把這份快意的幻想,寫成一首《臨江仙》:“夜飲東坡醒復醉,歸來彷彿三更。家童鼻息已雷鳴。敲門都不應,倚杖聽江聲。長恨此身非我有,何時忘卻營營。夜闌風靜縠紋平。小舟從此逝,江海寄餘生。”在東坡這樣的瀟灑逸事裡,敲門都不應,倚杖聽江聲,門成了一種化生情感的拐點。

清代曹雪芹在所著的《紅樓夢》裡,也讓各種門牽連起人情世故,推動出了敘事的開展。大觀園組群式的庭院建築都是依靠明清各式各樣的門連線起來的,既然那些門的種類繁多,人物透過門戶從一個空間進入另一個空間,也成為點睛人物或事態的關鍵建築結構。譬如第十八回元妃省親極盡奢靡,元妃走的是正門,書中寫道:“那版輿抬進大門,入儀門往東去,到一所院落門前,有執拂太監跪請下輿更衣。於是抬輿入門,太監等散去,只有昭容、彩嬪等引領元春下輿。”第九十七回薛寶釵出嫁走的也是正門,“一時大轎從大門進來,家裡細樂迎出去,十二對宮燈,排著進來,倒也新鮮雅緻。”作為對比,在第六回劉姥姥攜著板兒進大觀園時,他們“來至榮府大門石獅子前,只見簇簇轎馬,劉姥姥便不敢過去”,在下人指點後才“攜了板兒,繞到後門上”,而劉姥姥後面三次拜訪大觀園也均是繞過去走的後門,可見人物的身份地位和情節發展,都經由一扇門這獨特的媒介連線了起來。

有趣的是在第十二回裡,賈瑞偷偷赴王熙鳳的約會,鑽的是穿堂門。在曹雪芹的筆下,門是渲染故事氛圍的極佳建築體。“(賈瑞)盼到晚上,果然黑地裡摸入榮府,趁掩門時,鑽入穿堂。果見漆黑無一人,往賈母那邊去的門戶已鎖,倒只有向東的門未關。賈瑞側耳聽著,半日不見人來,忽聽咯噔一聲,東邊的門也倒關了。賈瑞急的也不敢則聲,只得悄悄地出來,將門撼了撼,關得鐵桶一般。此時要求出去亦不能夠,南北皆是大房牆,要跳亦無攀援。這屋內又是過門風,空落落;現是臘月天氣,夜又長,朔風凜凜,侵肌裂骨,一夜幾乎不曾凍死。好容易盼到早晨,只見一個老婆子先將東門開了,進去叫西門。”從穿堂門到東門與西門的遊走,都是一種自帶窺視結構的敘事主體,穿堂門是私密的,東門與西門,也恰與作為南北的正門與後門彼此對應。賈瑞與鳳姐的私會,似乎從一開始就由門點題出人情世故的本質。

英國美術史學家巴克桑德爾曾說:“身體語言從其環境關係中獲得其意義”,又說:“歷史的物事,或許可以透過將它們當作其當時環境條件下解決問題的方式,並透過在問題術語、文化與描述之間重構一種理性的關聯,從而得到闡釋。”門,既是確定家宅與外部空間界限的一種功能性標識,又是空間裡產生隔絕的一種出口與入口,如同宋墓裡常能見到的婦人啟門裝飾,在作為主人生活場景重建的同時,也具備了隱喻的作用。門似乎能夠帶人進入另外一個時空,甚或製造一個時空,它作用於建築空間,也連結起人情百態,如詩人露易斯·格麗克說的那樣:“像一扇門,身體開啟,靈魂向外張望。”

(作者為藝評人)

來源:文匯報