《山海經》一書的來歷,眾說紛紜。甚至《山海經》這本書的虛實真假,都存在很大爭議。在浩如煙海的古代典籍裡,有一本書堪稱第一信史,那就是《左傳》,不接受反駁。字耕農研究發現,對於有些說不清底細的《山海經》,啥都說得清的《左傳》裡有重要線索。

《左傳 宣公三年》:“夏之方有德也,遠方圖物,貢金九牧,鑄鼎象物。百物而為之備,使民知神奸。故民入川澤山林不逢不若。魑魅魍魎,莫能逢之。用能協於上下,以承天休。”以往如《十三經注疏》、楊伯峻《春秋左傳注》等主流權威版本都採用了這樣的斷句。筆者認為其實不通,因為“貢金九牧”和 “鑄鼎象物”都缺失主語,原因是斷句不妥。

筆者改斷為“夏之方有德也,遠方圖物貢金,九牧鑄鼎象物。百物而為之備,使民知神奸。……”

這段話顯然揭示了《山海經》所依據的古地圖冊即“山海圖”的來歷。全國各地的“遠方”所圖之物,肯定是當地的山川及特產,還有準備向中央王朝進貢的青銅礦石或金屬塊。分別管理九州的官員即“九牧”用這些金屬來鑄造“九鼎”,並把各地的地圖及物產繪製在鼎上。可見,先有“遠方”各地繪製的圖冊,後有“九牧”根據圖冊和所貢金屬,鑄造九鼎並繪圖其上。這些圖冊是九鼎繪圖的底圖。把九州各地的地圖冊集中在一起,就是當時的“全國地圖冊”。透過對《山海經》文字內容的解讀,我們知道當時這本全國地圖冊其實和後代甚至當今的地圖冊在結構上並沒有太大區別。無外乎包括當地山水形勢,方位里程、植物、動物、礦產、鬼神祭祀的風俗習慣、城市分佈、經濟作業方式、少數民族特徵等等。這些圖冊顯然是“三墳五典,八索九丘”這些上古典籍的組成部分,很可能就是地理圖冊“九丘”的主要內容。甚至可以認為是“全國地方誌彙編”的雛形。何以見得是出自戰國楚人之手?試看戰國時期主要諸侯國名及周王室在書中出現的情況,

秦:只在植物“秦椒”出現一次,並無作為國名、地名的秦。

三晉韓趙魏及鄭:韓,韓雁、韓流,韓流為人名,韓雁為海外之國名、地名,並非三晉之韓。趙,無。魏,無。前375年亡於韓的鄭亦無。

齊:《山經》有“勃齊之山”,《大荒北經》有“齊州之山”,更有“北齊之國,姜姓”之語。說明為南方楚人在春秋甚至西周時期的觀念。如果以三家分晉、周王室承認的公元前403年為戰國起點,此前一年即春秋時代最後一年,姜齊即為田齊取代。

燕:“北次二經”有燕山、燕水;“海內西經”和“海內北經”都有作為地名或國名之“燕”,“海內北經”更有尊稱“鉅燕”,顯然是國名。

周:“大荒西經”有“西周之國”的說法,可見是在周室東遷之後的追述。

宋,“大荒南經”有作為山名的“宋山”,未知是否在宋地即今商丘一帶。

衛, “大荒北經”有作為山名的“衛丘山”。作為國名則無。

魯,無。魯國前255年亡於楚,故而諱言魯國。

越,無。詳見前文“海內四經”部分“會稽山在大楚南”一句的辨析,作者為楚人而諱“越”。並非諸家以為的“楚”為“越”之誤字。

楚,“西次二經”有作為河流名稱的“楚水”,位置則在關中秦境。“海內東經”則有作為國名的“大楚”。

綜上,對於真正強大且相互接壤的秦及韓趙魏三晉諱而不提,應當出於敵視的原因。稱“齊”為“北齊”,說明是南方楚人立場。對於偏安東北隅國力最為弱小的燕國卻尊為“鉅燕”,是因為兩國一南一北天各一方,從未有過戰端,因而不吝溢美之詞。至於稱“楚”為“大楚”,則最後暴露了其立場及身份。

所以最終可以得到這樣一個結論,今本《山海經》即漢代司馬遷曾見,官方安排劉向、劉歆父子等人經手校理的內容,包括“山經”、“海外四經”、“海內四經”三個部分,應出自公元前306年至前241年這65年之間的楚人之手。即東漢班固作《漢書 藝文志》所謂“《山海經》十三篇”,依郝懿行說即“山經”五篇,“海外四經”四篇及“海內四經”四篇。而“大荒四經”與“海內經”,被稱為“進在外”或“逸在外”者,即民間流傳的部分。後來官方校本與民間流傳部分合併成書,即為郭璞所見所注者,流傳至今,只是原圖已佚,僅存原文。

所以對於“五臧山經”裡的山、水甚至金、玉,認為是夏代圖冊甚至有山水名稱標註是能講得通的。夏代有無文字不用討論,因為比夏代更早的龍山時期有丁公陶文,甚至某些大汶口文化遺址也發現了文字,在時代上包含了夏代的陶寺遺址也發現了文字。而對於包含“銅、銀、鐵”這些東周時期才出現的概念及文字的內容,應為東周時期增添的新內容。

然而今本《山海經》的語言文字尤其是詞彙語法特徵,以及由一些概念反映出來的觀念和立場,基本上可以認為是戰國楚人對多種古地圖冊所作的配文和釋文,也就是朱熹說的“描摹圖畫”,當今稱為看圖說話。

目前秦代資料雖然未見提及《山海經》這一書名。然而據《史記 秦始皇本紀》(二十八年即公元前219年,早於焚書6年),秦始皇在湘山祠一帶江面遇到暴風雨,秦始皇問湘君是什麼神,秦博士說“聞之,堯女,舜之妻,而葬此。”應來自《山海經 中次十二經》洞庭之山“帝之二女”一節。可見該博士是讀過《山海經》的。詳見本書“山經”該處。

《山海經》這一書名最早見於《史記 大宛列傳》,司馬遷肯定讀過,然而持懷疑態度。據劉歆《上<山海經>表》的說法,時代早於司馬遷的東方朔對《山海經》也很熟悉甚至有些研究。司馬遷所處的時代是漢武帝“罷黜百家、獨尊儒術”風頭正盛之際,所以他有“所有怪物,餘不敢言之也”之嘆。《漢書 藝文志》將《山海經》列入“數術略 形法類”,形法類與天文類、歷譜類、五行類等專業工具書類並列,可見認定其為紀實性、應用性文字作品。而文學色彩濃厚的“小說類”則在“諸子略”。後來的《隋書 經籍志》、《舊唐書 經籍志》也都歸在“史部 地理類”。這些歸類說明還是將《山海經》視為寫實性質的地理書。《宋史 藝文志》開始列入“子部 五行類”,仍然肯定了其紀實性質。到了清代編修《四庫全書》就將《山海經》歸入“子部 小說家類”。這樣就從寫實性質的地理書一步一步降格為虛構性質的文學作品了。“好行小慧”的紀昀在《四庫全書 總目提要》裡寫道“道里、山川率難考據,案以耳目所及,百不一真。諸家並以為地理書之冠,亦為未允。”於是將《山海經》、《穆天子傳》二地理書與《神異經》等文藝作品視為同類而入“小說家異聞之屬”。顯然,這裡紀氏個人的觀點成了定論,“率難考據”是他自己搞不懂,不能說原書不實;“百不一真”也只是他個人一家之言。古代中國社會等級森嚴,位卑則人微言輕,權高則一言九鼎,學術上做不到實事求是、客觀公正。清代官方這種做法對後世影響頗大,就連魯迅都認為“然《山海經》、《穆天子傳》又自是始退為小說”。因而沿襲《四庫全書》的做法,把《山海經》納入他的《中國小說史略》進行研究。魯迅的說法與做法其實是矛盾的,既然認為歸為小說是“退”,又不願“進”其入紀實作品,而稱其“蓋古之巫書”。時至今日,通行的看法依然沿襲《四庫全書》的定性而認為其書為神話傳說。

然而從西漢劉向到晉代郭璞,再到明清時期的王崇慶、楊慎、吳任臣、汪紱、畢沅、王念孫、郝懿行、吳承志等學者,莫不以為屬於“輿地”之書即歷史地理學著作併為之付出大量精力進行研究。現當代學者比如侯仁之先生在《中國古代地理學史》一書中強調說《山經》是“我國流傳至今的第一部地理書籍”。《中國歷史地圖集》的主編譚其驤先生有“《五藏山經》的地域範圍提要”一文,認為有七列山系140座可考定確址,其研究成果在《中國歷史地圖集 戰國》一圖多有體現。歷代多有學者從不同角度進行研究,也取得了一定的成果,推動了研究程序,提高了認識水平,然而始終未見真正令人信服的全面系統研究。當然,《山海經》裡的確有一些神話傳說成分,比如我們耳熟能詳的精衛填海、夸父逐日、十日、息壤等等。有的是虛構的故事,其實更多的是人為造成的誤解。《山海經》是實是虛,一概而論總是難以讓人信服,因而需要每一列甚至每一座山,每一個古國進行辨偽或證真,最後再來進行歸納總結,得出結論。一切抱有成見、先入為主地認為其或真或假、或歷史地理或神話傳說,都是不負責任的人云亦云。

與對《穆天子傳》的看法一樣,筆者還是認為言其偽易而證其真難。淺嘗輒止捕風捉影者,見其一二不實或不解之處,就貼上神話傳說的標籤,其實是蜻蜓點水的做法。古書流傳,編次混亂,加之避諱,改易頻仍,輾轉傳抄,不斷摻入,都是很常見的。所以筆者主張,無論想來辨偽還是證真,首先要放下成見,不要定性。從頭到尾逐一討論,做完工作,最後再來歸納總結是真是偽。否則各憑隻言片語,就推斷全書的真偽,真是盲人摸象。看似鐵證如山,實乃以偏概全。

本書既然叫“證真”而非“辨偽”,就是開門見山地表達了《山海經》是真實的歷史地理著作的基本觀點。證真,對於“山經”26山系乃至446座山峰,就要根據原書原文在地形圖上一一對應地指出,尤其是對於“海外四經”幾十個古國,更要與考古發現一一對應。用事實說話,最終虛實真假,相信讀者自有判斷。

據《呂氏春秋 先識》言“夏太史令終古出其圖法,執而泣之……出奔於商;殷內史向摯……載其圖法,出亡之周”。《淮南子 氾論訓》亦有類似記載。這些所謂夏、商之“圖法”,當包括“山海圖”,均經由當時官學以個人之力轉移至新興勢力得以儲存流傳。商代繼承流傳,已經被近現代知名學者證實。比如王國維考證夏代中期的殷商遠祖王亥,胡厚宣、楊樹達、李學勤、裘錫圭諸先生考證殷墟卜辭中的四方風名及一些神祇,即來自出土卜辭與傳世文獻《山海經》的二重證據法研究,反過來說明《山海經》裡這些獨有的內容,與殷商卜辭出於同一個文化,即不晚於殷商。又傳至周,當在所謂“三墳、五典、八索、九丘”乃至“周典”之列。據《國語 魯語》及《史記 孔子世家》,孔子能辨防風氏之骨、肅慎之矢,可能與其適周問禮學習抄錄“周典”中的“山海圖”有關。再者如郝懿行《山海經箋疏 敘》所言,《周官》大司徒、《夏官》職方皆有“天下地圖”,《左傳》稱禹鑄鼎象物。“古之為書,有圖有說”等等,都說明《山海經》原來是有圖的,甚至原來就是地圖冊。孔子自周歸魯後不久,就發生了“王子朝攜典奔楚”之大事,見《左傳·昭公二十六年》。而子朝又被周人弒於楚,見《左傳·定公五年》。在“周典”之列的《山海圖》散落楚地。戰國時楚人根據其圖及標註看圖說話,編寫出大量文字描述內容,也摻入一些傳說神話甚至臆想成分。書成之後應有一定的傳抄擴散,因而屈原得見。

秦統一六國,包括《古山海圖》在內的楚國典籍盡入秦宮。秦始皇曾巡遊洞庭,問及湘山神,秦博士所謂“堯女”,即來自《山海經 中次十二經》洞庭之山一節,當然認為“帝之二女”為堯之二女、舜之二妃是秦博士的誤解。秦始皇焚書不燒地圖及地理類書籍,秦末項羽入關中焚秦宮及其典藏。所幸劉邦軍隊先入咸陽秦宮,《山海圖》及《山海經》當如《史記》所言在蕭何從秦咸陽宮搶救出的“秦圖書”之列,因而得以保留至漢。

根據《史記》、《漢書》及劉歆《上<山海經>表》的說法,漢代第一個熟悉《山海經》的人是漢景帝、武帝時期的齊人東方朔,其人所見之圖書當為戰國末期書成之後民間流傳散佈者。司馬遷有機會接觸漢室所有典藏文獻,然而對《山海經》並不重視。西漢末年的劉向熟讀《山海經》並引發士大夫研究其書的風氣。劉向、劉歆父子相承奉命整理簡冊散亂的古本竹書《山海經》,其校註文字逐漸與原書內容相混,因而多見秦漢郡縣名稱以及突兀內容等等秦漢痕跡。晉代郭璞曾作注,至東晉陶淵明仍然“泛覽《周王傳》,流觀《山海圖》”。後經歷代輾轉流傳,其圖遺失,僅存其書,內容亦有亡佚亦有新增。今本所見動植物及神怪配圖為後代又根據文字內容來想象附會,純粹是畫蛇添足。然而對於更為重要的山水形勢圖、古國分佈圖,則未見覆原。

劉歆《上<山海經>表》言及東方朔對漢武帝首次提到了《山海經》這個書名。司馬遷《史記》將其與已佚的《禹本紀》相提並論,並稱這兩書裡說的一些內容,他是不敢相信的。宣帝時劉向引《山海經 海內西經》“貳負殺窫窳”考證了上郡挖掘出土的古代石室,官僚士大夫學術界才開始重視此書。

我們知道秦的焚書和禁書政策,直到漢惠帝四年即公元前191年才廢挾書之律,文景之時曾鼓勵民間獻書。自秦焚書及挾書之律,民間不要說寫書,就是藏書也是大罪。罷黜百家獨尊儒術之後,像《山海經》這樣的書,估計也沒有人願意去寫了。當然東方朔讀過,司馬遷也讀過,司馬遷之父司馬談有沒有讀過,我們不得而知,從而不好判斷。

漢代官方校理了《山海經》,應當僅包括“山經”、“海外四經”、“海內四經”及無名氏“水經”,後又匯入民間流傳的“荒經”和“海內經”,成為今日所見五大部分的定本,晉郭璞作注。東晉陶淵明經常觀覽其書其圖。經過了南北朝的喪亂,到了隋朝重新歸於一統,《山海經》仍存,“山海圖”卻已然亡佚。很可能在公元554年毀於梁元帝蕭繹江陵焚書的浩劫之中。如其所稱“文武之道,今夜盡矣”。

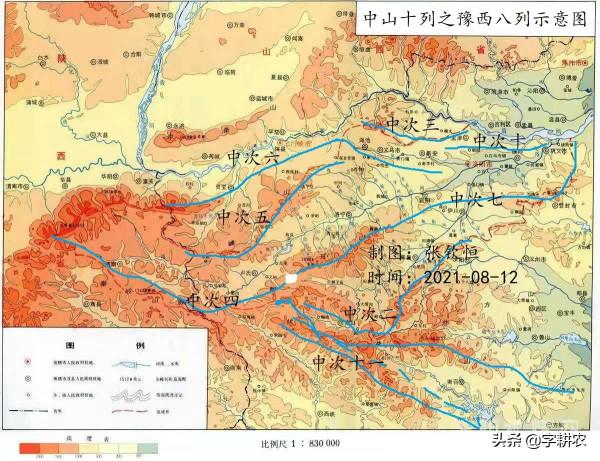

後人又據書中文字想象模擬原圖以為插畫,多為迎合少見多怪好事獵奇的“怪獸”,真正重要的地圖,由於難度太高,罕見還原。其中“山經”為山水形勢圖的記述,相對容易還原,當代學者如王成組、譚其驤都繪有還原圖,各有得失,26列山系其中位置嚴重錯誤的也有,然而大體上,算是有了一個輪廓。至於“海經”、“荒經”,由於真假虛實難辨,繪圖基本上無從談起。

袁珂先生反覆強調,《山海經》這個名稱裡的“經”不是“四書五經”的“經”,不是經典的意思,而是經行、經過的意思。《山海經》這一名稱並未出現在傳世的先秦文獻,包括五經、史書、諸子,出土簡帛。甚至漢武帝罷黜百家獨尊儒術從而使學風大變之前,最後一部文化全貌的集大成者《淮南鴻烈》也未提到這個書名,可見這個書名出現的時間一定不會太早。然而先秦其他文獻中的很多內容,又與《山海經》的內容有關。

將來或許可以在戰國、秦漢魏晉時期的古墓裡(比如秦始皇陵地宮)發掘出完整的《山海圖》乃至當時版本的《山海經》,相信那個時候很多情況都會大白於天下,然而這種事情是可遇而不可求的。今本以蜀中袁珂先生所作之《山海經校注》為善。歷來研究者不乏其人,真正有突破、有價值的發現並不多見。目前學界仍然多以神話看待其書。

(作者宣告原創,所有權利保留。圖片或來自網路,侵刪。)