作者:王幼民

來源:軍旅警營《講自己的故事》

在56號的那段日子,也給我留下過一些特別有意思、也特別深刻的記憶,

其中之一是“煤氣中毒”,也就是一氧化碳中毒。

在“溝兒裡”的時候,軍機關的家屬住宅做飯和取暖燒的都是本溪縣當地產的一種叫做“無煙煤”的煤面,燒的時候要把煤和黃土按比例和成煤泥,用火的時候捅開,不用的時候用煤泥封上,封好爐子可以一晚上不用管它。這種無煙煤特別愛引起煤氣中毒,軍部家屬搬到“溝兒裡”以後,因為不習慣燒無煙煤,連續出現了好多起煤氣中毒的事情。在56號,我就中了兩次煤氣,煤氣中毒的滋味特別難受,頭疼得厲害是一方面,而且一見到涼風馬上就會暈過去,我那兩次都挺重的,一次暈倒摔在了廚房裡,一次暈倒摔在了廁所裡。說起來也奇怪,都是住在家裡,一家人都好好的,唯有我對煤氣的抵抗力特別低。

其中之二就是我比較愛打架。

在“溝兒裡”,“56號家的小子愛打架”是誰都知道的事,只要一打架人家就找上門來到媽媽那兒告我的狀,為了這個,媽媽可是沒少給人家道歉。最熱鬧的一次是我和萬毅、萬軍哥倆因為彈玻璃球的事打起來了,而且打得“昏天黑地”的,架打完了,萬毅、萬軍的媽媽劉長青阿姨不幹了,徑直的找到家裡想媽媽告我的狀,劉長青阿姨的嘴特別的快,說得媽媽連還口道歉的空都沒有,媽媽氣的沒辦法,順手從門口拿起一根木棍就要打我,我一看要壞,因為沒什麼準備也沒處可跑了,就緊跑了幾步爬到我們家門口的大柳樹上去了,任媽媽和劉長青阿姨怎麼說我也不下來,我一直在樹上呆到她們都走了,才從樹上下來進屋,那會媽媽已經消了氣了,讓我回屋吃飯去。

其中之三是滑冰。

在我的記憶中,1960年代中後期小市的冬天特別冷,我們家前面那條溝裡流出來的水每年都在馬路和我們家之間結出一大片冰來。由於山水不斷地往下流,所以冰面會從入冬開始逐漸的擴大,到每年春天冰開化前,我們家前面都會有將近一個籃球場那麼大的一片冰。

起初我並不知道該用什麼東西、怎麼來滑冰,只會一個人在冰面上“打跐溜滑”。還是從八一小學的操場上看見地方上的孩子們在湯河的冰面上坐著自制的“冰車”、杵著“冰鑹子”自由自在的滑來滑去以後,受到了一些“啟發”。經過仔細的觀察,我對 “冰車”和“冰鑹子”有了一個大概的印象,回到家以後就偷偷摸摸的從營房處的料場找來木料和小手指頭粗細的鋼筋,自己琢磨著做成了我的“冰車”。

自從有了自己的 “冰車”以後,冬天的時候只要一放學,我就會坐在“冰車”上一直玩到天黑,由於56號前面的這片冰的冰面坡度比較大,滑的時候“冰車”特別不好控制,在劃的過程中我被摔的鼻青臉腫、衣服扯得稀爛是常事。媽媽經常為了這個“數叨”我。

到了冬天最冷的時候,我就不在“56”號這兒滑了,因為那時候“溝兒裡”的路面上全都是壓實的雪和冰了,我坐在“冰車”上很輕易的就可以從56號沿著“中路”一直滑到溝口的服務社去。

在“溝兒裡”我的“冰車”是比較有名氣的,主要是個頭比較大,還挺結實,能和我做的“冰車”相提並論的還真是不太多。

我做的 “冰車”一直到離開“溝兒裡”去扎蘭屯前才把它們送給了別人,因為搬家的時候媽媽沒讓我帶著這個東西。

等我參軍回到小市以後,我發現“冰車”逐漸的變得先進了,滑動的部分由鋼筋變成了角鋼。後來,從花樣冰刀鞋上卸下來的冰刀安在“冰車”上取代了角鋼,再後來,“冰車”變小了,小到只能擱下兩隻腳,滑冰的時候要蹲在上面,冰車下面只安裝了一支很小的角鋼,名字也不再叫“冰車”,改叫“單腿驢”了。

其實,在“溝兒裡”除了我們這些用冰車滑冰的孩子以外,也曾經有過一個很正式的冰場。好像是1968年的冬天,不知道是哪位首長(或者是軍裡的哪個部門)起意,在“溝兒裡”中路北側的平地上用自來水澆出了一個面積很大的冰場,讓那個冬天的“溝兒裡”出現了少有的熱鬧場面。滑冰的、看熱鬧的人擠滿了冰場。說起來也怪,沒有這個冰場的時候,“溝兒裡”的人們也有在湯河的冰面上滑冰的,但人數不多。“溝兒裡”的冰場一建起來,也不知道從哪兒一下子就冒出那麼多的會滑冰的人來,而且不論是速滑還是花樣滑都滑的挺專業,特別是清一色穿著軍裝的人在冰面上飛馳的景象也給了冬天的“溝兒裡”添了不少的色彩。

“溝兒裡“的冰場在我的記憶裡僅僅只是那一個冬天,後來沒有繼續下去的原因好像是因為在平地上澆出來的冰場由於冰的厚度不夠,最寒冷的時候冰面就會和冬天的地面一樣裂開,而裂開的冰面對於用冰刀滑冰的人來說危險性是比較大的,從安全的角度考慮,次年的冬天“溝兒裡”就沒有再繼續澆建這個冰場。

四、爸爸修的“紅衛橋”

從1966年10月開始,在溝口的湯河上,就矗立起了東、西兩座五個孔的雙曲拱橋,把“溝兒裡”和外界聯絡在了一起,兩座大橋傳統、美觀的外形和獨到的連線方式,成為了六十四軍的一個標誌性的建築。這兩座橋的名字很有時代氣息,叫“紅衛橋”,它們是爸爸擔任六十四軍工兵處處長時主持修建的。

湯河由南向北從小市東面流過整個縣城,在縣城的東北角和太子河交匯在一起,也把“溝兒裡”和小市很自然的隔開了。

湯河的發源地在距離小市六十公里的草河掌公社一個叫做湯溝小山村裡(這是個特別偏僻的山溝,下了公路還要往山裡走三十多里的山路,1973年冬天野營拉練的時候,高炮團二連在這裡駐訓過一個多月)。整個湯溝村佈滿了大大小小溫泉,泉眼出水溫度最高的能達到七十多度,很早的時候人們就已經發現了這裡的溫泉對面板病有特別好的治療效果。

湯河小市段的河床是整個湯河最寬的一部分,平時有水的河面寬度有四十米左右,每年汛期發生山洪的時候,湯河小市段的河面就會變的非常寬,最寬的地方正好是從溝口到河對面的軍後勤部汽車連的那一段,有幾百米寬。山區汛期的洪水很猛,渾濁的洪水夾雜著樹木等東西以很快的速度流過,我們在學校的操場上就可以看見奔騰咆哮的洪水,那聲音驚天動地的。

在六十四軍軍部全部營建任務結束後的很長一段時間裡,“溝兒裡”到小市過湯河的唯一通道,就只有一座由軍工兵營修建的全長不足百米的木結構橋樑。木橋的結構決定了它不僅承載能力低,而且每年的汛期還要把它拆掉。因為過於密集的橋樁在汛期很容易把山洪衝下來的樹木擋住,危及橋身的安全。這樣一來,每年一到汛期,“溝兒裡”的人們到小市去就成了一個比較大的難題,洪水最大的那些日子,“溝兒裡”和外界的路上交通基本上就斷了。

每年汛期來到的時候,最忙活的就是軍直屬隊的工兵營了,汛期到來之前他們要把木橋拆掉,過了汛期還要再把它架起來。在被拆掉的木橋還沒有重新架起來之前,還要負責用橡皮舟在河面上接送來往的人們,這種情況持續了兩個年頭。

一個解放軍的軍部被一條河給堵在小山溝裡了。

1965年的夏天,當“溝兒裡”的人們又一次被洪水擋住去路的時候,軍首長終於下決心要在湯河上架一座永久性的橋了,作為軍工兵處的處長,爸爸接受了這個任務,擔任大橋建設指揮部的總指揮,他的壓力特別大,因為他心裡非常清楚,這個任務並不輕鬆,靠當時部隊自身的裝備和技術條件,要在幾百米寬的河床上架起一座永久性的橋樑來談何容易!

本溪市公路交通管理局一個姓林的橋樑工程師來到了軍裡大橋建設指揮部,幫助爸爸做技術方面的工作,那段時間他成了我們家的常客,我叫他林伯伯。

大橋最終的建設方案,是在溝口的一邊(東邊)和運輸連的一邊(西邊)各架一座幾十米長的橋,在兩座橋的中間用一百多米長的高填土路基把兩座橋連線在一起,這個設計出乎了很多人的意料。

兩座大橋的形狀被設計成了中國傳統的雙曲拱橋,每座橋都有五個拱,每個橋墩上還有四個小拱。我第一次在家裡看見大橋的圖紙的時候,就和林伯伯說“這是趙州橋!我的課文裡有”。

1965年初冬,大橋動工了。工兵營利用冬季枯水期的機會,一邊在河裡做圍堰開挖橋墩的基坑,一邊準備修建大橋用的石料。他們必須趕在明年汛期之前把混凝土橋墩子澆鑄出來,把修建大橋所需的全部石料備齊,工兵營的叔叔們在滿是冰茬子的圍堰裡和鋪著厚厚的大雪的河床上整整幹了一個冬天。

第二年剛開春,大橋全面開工,整個河灘上也熱鬧起來了。為了保證大橋按時完工,大橋建設指揮部調來一九二師的工兵營參加大橋會戰,那時的施工條件很差,基本上是以人拉肩扛為主,在整個大橋施工工地上,可以稱的上“施工機械”的只有兩臺碎石機、兩臺混凝土攪拌機和一個破木頭用的電鋸,確切的說,這兩座大橋基本上是在參加施工的叔叔們的肩膀頭上完成的。

八一小學的地勢比較高,在學校的操場上就可以看到大橋的工地,如果爬上操場的牆頭,整個施工現場就一覽無餘了,我們成了大橋施工的見證人。每天一到課間操的時候,我們這些“好事兒”的人就挨著個爬上操場的牆頭,“觀賞”熱鬧的工地,看看又出現了什麼變化沒有。我比他們多一個內容,就是在在眾多的人當中尋找爸爸。

大橋在我們的視野裡每天都發生著變化。兩座橋的八個大橋墩和四個橋頭基座澆注完了,很快在每個橋墩之間又架起了一排排的拱架,沒過多長時間又開始在拱架上壘砌那些被石匠們修理的四四方方的石頭,等到所有的橋拱都砌平,兩座橋之間的高填土路基也堆到了相應的高度,我們終於看出大橋的“模樣”了。

從大橋施工一開始,我就很少見到爸爸了,他天天都在工地上,每天我寫完作業睡覺的時候他還沒回來,等第二天早上我醒了以後,他早去工地了,中午也不回家吃飯。每當我想爸爸的時候,我就利用課間操的時間爬到操場的牆頭上,從工地上忙碌的人群裡尋找他,時間長了,我也總結出了一些在人群裡找爸爸的“經驗”,在工地上,哪兒人多爸爸一準兒在那兒,所以,每次我都能很快的從人群裡找到他,只要看見他我就會朝著他揮動雙手,不過爸爸看見我揮手的次數並不多,他太忙了。

東、西兩座大橋終於通車了,極具時代氣息的“紅衛橋”三個字被刻在了兩座大橋的橋頭上,還被刷上了紅漆。從那時候開始,“溝兒裡”的人們不在為出行發愁了,也是從那時候起,人們一問到去“小市新村”怎麼走,所有的人都會說,過了那兩座大橋就到了!每每從橋上走過,我都會產生一種很自豪的感覺,因為這橋是我爸爸修的!

不過,從這兩座大橋建成通車的那一天開始,關於這兩座橋的不同的聲音就一直沒有停止,我也聽到過,比如為什麼要修成兩座橋?為什麼要修成雙曲拱橋?為什麼要修成單行橋等等。

我把聽來的關於“紅衛橋”的一些傳言告訴了爸爸,也很想知道為什麼。身為大橋建設總指揮的爸爸很耐心的向我解釋了我提出的問題:

修兩座橋的目的就是要克服河床寬度這個最棘手的問題,而用高填土路基來連線這兩座橋也是最簡便、最實用的一個辦法;

修雙曲拱橋是因為當時部隊缺乏大型的施工裝置,同時從技術的角度上說,雙曲拱橋的技術要求也沒有預製梁式的橋樑那麼高,但是承載和通行能力卻一點也不小;

修單行橋的原因最簡單了,就是因為部隊的車輛比較少,單行的橋面足夠用了,僅此而已。

確實,那時候的六十四軍直屬隊,車輛最多的後勤部運輸連,也只有二十來部蘇聯的嘎斯-51汽車。司令部小車班供軍首長使用的小汽車也不多,除了一輛軍首長坐的伏爾加轎車和一輛輕易不敢出動的“英吉普”之外,就是幾輛嘎斯-69和美國在二戰的時候出產的威利斯吉普,就連231醫院每週到“溝兒裡”幼兒園接送孩子的車,用的還是電影《奇襲》裡的那種中吉普呢,把橋面修的那麼寬的確也沒有什麼必要。

劉德才軍長和駐地的鹼廠堡大隊

1968年的夏天,“文化大革命”最亂的那段時間已經過去了,但是受大環境的影響,八一小學的教學秩序一直也沒能正常起來。

時任六十四軍軍長的劉德才看到哪兒都亂哄哄的,擔心八一小學的孩子們學壞了,索性就不讓我們在學校裡“鬧革命”了,用幾輛嶄新的“解放”牌大汽車把八一小學高年級兩個班的學生全都拉到一個叫鹼廠堡( “堡”這個字在這裡要念“普”,三聲,本溪縣叫什麼“堡”和什麼“堡子”的村子特別多,像小市的上堡、下堡、張家堡、譚家堡子等等)的村子,讓我們去哪兒下鄉勞動。

劉德才軍長讓我們這些大一點的孩子到鹼廠堡來,還有一個方面的原因,就是希望我們親身體驗一下農村生活,讓我們瞭解勞動的不易,也希望我們多知道一些社會知識,同時也讓我們都學學鹼廠堡人上進的精神。

那為什麼一定要到鹼廠堡來呢?因為那時的鹼廠堡已經很有些名氣了。“遠學大寨,近學鹼廠堡”的口號在本溪縣和遼寧省都叫的很響。

鹼廠堡是本溪縣山城子公社的一個非常普通的農村生產大隊,能讓全國人民和一些友好國家都知道遼寧省、本溪縣有這麼一個能和大寨齊名的普通的小村子的人,就是時任六十四軍的少將軍長劉德才,這位陝北放牛娃出身的老紅軍。

這事兒還要從1960年代初說起。當毛主席發出“工業學大慶,農業學大寨,全國學人民解放軍”的號召的時候,劉德才軍長就把目光放在了六十四軍的軍部所在地本溪縣的農村,劉德才軍長要憑藉著他作為一個共產黨員、一個革命軍人對毛主席的那份樸素的情感和忠誠,憑藉著自己實實在在的努力,在本溪縣也培育出一個向大寨那樣的社會主義新農村的典型來,為改變本溪縣農村還很貧窮的現狀作些力所能及的工作。

劉德才軍長最後選中的就是鹼廠堡大隊,全國上下進行“四清運動”(好像也叫“社教”)的時候,劉德才軍長在鹼廠堡大隊蹲過點。

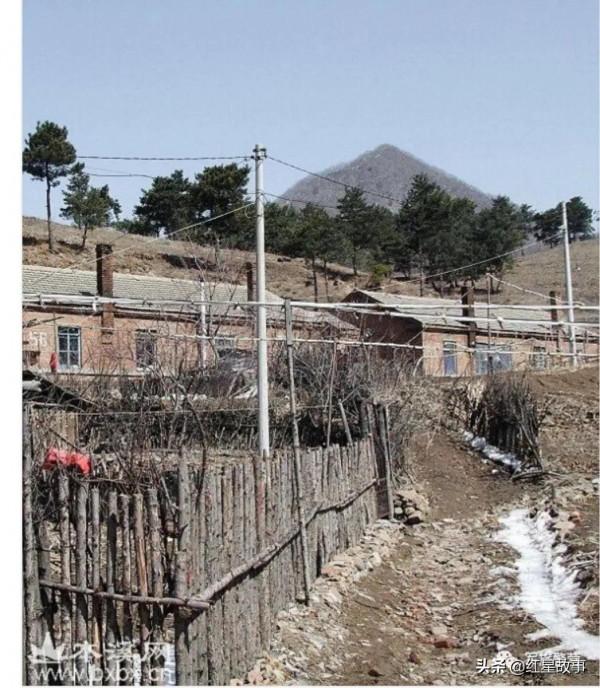

鹼廠堡大隊距離小市鎮有十幾公里,在小草公路的路西面。鹼廠堡大隊一共有四個生產小隊,其中兩個在鹼廠堡村內,一個在鹼廠堡的北面,另一個在河西岸的山溝裡,大隊所在的鹼廠堡村也不大,有一條南北街和兩條東西街,湯河從村子的西面由南向北流向小市。

那時候的鹼廠堡特別窮,就是鹼廠堡貧窮的現實,深深的刺痛了劉德才軍長,放牛娃出身的劉德才軍長太知道貧窮對於老百姓來說意味著什麼了。

劉德才軍長來到了鹼廠堡。

他住進了老鄉的家裡,和鹼廠堡的人們一起學習毛主席著作,學習大寨人艱苦奮鬥的精神;帶領鹼廠堡的人們搞科學種田,發展集體經濟,一起制定著鹼廠堡這個小山村的遠景規劃。

在劉德才軍長的帶領下,鹼廠堡村的男女老少一起開始了艱苦的創業,先後成立了紅到底戰鬥隊(都是老年人),青年猛虎隊、三八婦女突擊隊、鋼姑娘隊,紅孩子隊,鹼廠堡也在人們的努力中一天天的發生著變化。

“風吹石頭跑”的旱地改成了水田,鹼廠堡人第一次吃上了自己種的大米;

路東河西的山上種滿了各種樹木,昔日光禿禿的山上開始變得鬱鬱蔥蔥;

村東的老河道圍成了四個面積特別大的蓄水池,裡邊還養了魚;

糧食豐收了,鹼廠堡人摘掉了那頂戴了多少年的吃“返銷糧”的帽子,留下自己吃的糧食,餘下的都上繳了給了國家;

那時的鹼廠堡,幾乎每一天都會有新的事情出現......。

跟隨劉德才軍長到鹼廠堡的六十四軍政治部宣傳處的一位處長,把鹼廠堡發生的那些感人的事情彙集到一起。寫了一個長篇報告文學,刊登在了《解放軍報》上,名字叫《換了人間》。

1968年,《人民日報》的一篇名為《紅太陽照亮了鹼廠堡》的文章,把鹼廠堡推到了全國人民的面前。

鹼廠堡大隊改變農村落後面貌的事蹟被傳播開以後。先是本溪縣、本溪市,然後是遼寧省和全國各地的人們甚至外國的朋友也都紛紛來到鹼廠堡,他們都想知道,鹼廠堡的人們是怎樣靠著艱苦奮鬥的精神建設社會主義新農村的。他們還想知道,劉德才軍長是如何在那麼短的時間內,在這麼偏僻的一個地方,樹立起一個讓全國都知道的先進典型來的。

隨著到鹼廠堡來學習和觀摩的規模不斷升溫,本溪縣“革命委員會”在原縣委招待所專門設定了一個“全國學習鹼廠堡接待站”,“革命委員會”又特地從本溪市調來了十幾部大客車,接轉各全國地來鹼廠堡參觀和學習的人們,每天不間斷的往返於小市和鹼廠堡之間。

1969年,劉德才軍長升任瀋陽軍區副司令員兼旅大警備區司令員,離開了六十四軍,也離開了鹼廠堡。

由於那個特殊的年代有太多讓人弄不明白的事情,它從一開始就決定了劉德才軍長的滿腔熱情註定不會有什麼結果,後來發生的那個莫名其妙的“樓堂館所”事件,也證明了這一點。

劉德才軍長就是在鹼廠堡最紅火的那段時間,讓我們認識它的。

除了和媽媽回西桑園老家,這是我第一次實實在在的接觸農村。

我和另外三個同學,住到了鹼廠堡的“紅孩子”之一的李明春家裡。他是當時本溪縣的“活學活用毛澤東思想積極分子”,名氣挺大的。其實,李明春就是個和我們年齡差不多的孩子,只是那個特殊年代的一些特殊需要,才把他和鹼廠堡的另外幾個孩子推到了一個讓普通人仰起臉來看的位置上。在經過一段大紅大紫的時光後,他們中的絕大多數人又都悄悄的還原了自己。

李明春家裡有五口人,憨厚的父親、樸實的母親和正在小學讀書的弟弟小喜子還有小妹妹,三間草頂的正房,一個普通的不能在普通的農民家庭。

我們在鹼廠堡住在老鄉家裡,吃的卻是集體伙食,劉德才軍長為了不讓我們這些孩子的家長們擔心,來的時候特意從司令部的管理處帶來了一個炊事班,專門給我們做一天三頓飯,炊事班時不時的還要作一些粗糧,以“提示”我們這是在農村。

在鹼廠堡下鄉勞動期間,鹼廠堡大隊分配給我們主要的勞動專案是搓糞球,就是把發酵好的各種牲畜的糞便、化肥、腐植土按一定的比例配好,搓成乒乓球大小的球然後曬乾,給水稻施肥的時候,在每株水稻的根部嵌入一個糞球,一次施肥的過程就結束了,它的主要好處是肥料可以最大限度地集中在水稻的根部,這是鹼廠堡的人們科學種田的一個發明。不過現在想起來還是挺後怕的,那些日子整天在牲口的糞便裡抓來抓去的,沒感染上什麼毛病還真是夠幸運的。

鹼廠堡大隊對我們這些孩子的到來表現的特別熱情,但在實際上並沒有安排我們去地裡幹什麼農活,其中最主要的原因就是那些老農民們看著我們這些人怎麼都不像是幹莊稼活的材料,也就沒有讓我們到地裡去“禍禍”那些本來就不多的莊稼,這樣一來我們自己可以支配的時間就多了,我對釣魚的喜好,就是源自鹼廠堡的那段時間。

湯河從鹼廠堡的西面由南向北流過整個村子,河面比較平緩,河水最深的地方也就剛過膝蓋,河底都是細細的沙子。因為水質好,全村人口的飲用水都來自這裡,我們每天也都在河邊洗漱。湯河裡的魚種類和數量都挺多的,平時鹼廠堡的人們就愛到河裡抓魚,用鹽醃好曬乾作為家裡的副食。

李明春特別喜歡釣魚,他到小市參加“活學活用毛澤東思想”經驗介紹的時候,買回來一根三節的竹製魚竿,在那時候的鹼廠堡這已經是很奢侈的東西了。每次李明春去釣魚我都跟在後面當“幫手”,一是看他怎麼釣魚,還有就是希望他能讓我也試試,但是李明春特“小氣”,從來沒讓我動過他那根魚竿,時間長了我也覺得挺沒意思的,後來也就不去了,不過玩魚的癮頭卻是越來越大了。

一個很偶然的機會,我從那些在河裡用魚叉叉魚的人們那裡得到了一些啟發,在仔細觀察了他們使用的魚叉以後,想出來了一個自己做魚叉的辦法。來鹼廠堡的時候,媽媽給了我一些零花錢,我用它在大隊的供銷社買了一包農村婦女納鞋底子用的最大號的鋼針,找了一根大拇指粗、一米多長的荊條,把荊條的一頭破開,把四根大針夾在裡邊再用線繩固定好,一個簡易的魚叉子就成了,它和那些比較專業的魚叉的區別就差在沒有倒刺上,不過用它來對付那些愛藏在石頭下面和沙子裡的山胖頭、沙葫蘆子(是這個音)、泥鰍等魚還是蠻好用的。很快,我們班裡愛玩魚的幾個男同學就都學會了,只要班裡不組織勞動,我們就拿著自制的魚叉到河裡去叉魚,收穫的魚都給了房東。每次我把叉到的魚送給李明春媽媽的時候,她都會很高興的把魚收拾乾淨,用鹽醃一會,然後用鐵絲穿成串,放到灶坑裡用做飯剩餘的炭火烤給我們吃,炭火烤出來的小魚味道特別香、也特別鮮。

不過,我們買大針的數量和時間都有些太集中了,供銷社的阿姨對我們買大針的用途產生了懷疑,她怕我們闖禍,就把我們買大針的情況向大隊和老師做了彙報,當得知了這是我的“傑作”和它的用途以後,他們都有些哭笑不得,老師把我們幾個叉魚癮頭最大的人叫到一起,告訴我們要注意安全也就完事了。

我們在鹼廠堡“下鄉勞動”了將近一個月。

我第二次去鹼廠堡的時候,已經是十年以後的1978年的深秋了,我剛剛從瀋陽軍區工程兵三十里堡教導隊學習回來,按照連裡的訓練安排,我帶領連隊的道路機械到關門山進行山地駕駛複訓。路過鹼廠堡的時候,我有意識的讓車隊在鹼廠堡村南休整,對機械作上山前的檢查,我則利用這段時間去看望了我的房東。李明春一眼就認出我了,他從部隊復員後就成了家,還有了一個很可愛的小女兒,一切都是那麼平平常常的。