這是一部想得到太多,而又丟失了太多的作品。《誤殺》系列,重點在一個“誤”字之上。如何觀眾產生對各個層面中真相的誤解,從而製造反轉,並透過對人物的“誤解”消除,基於此前對其的種種既定印象的形成,產生對影片主題的反應:究竟如何分辨正邪,面對複雜的人心與事態,如何看待自己單純正邪認知狀況下產生的判斷。透過反轉,構建起人物對世界複雜性的新認知,破滅對他單純美好一面的幻想,是系列裡最重要的匠心所在。

第一部裡,導演塑造出了一個大多數時候都處於受害者地位的男主角,在最後表現出了從被害者到加害者的變化過程。這個包袱在作品中始終掩蓋,到了結尾才得到揭示。做到這一點,靠的是陰謀事件本身的懸疑性——它需要在事件的表層中給出一個足夠說服力的邏輯、情感,讓人對此不加懷疑,而又要確保其在反轉後的合理性。而這,也恰恰就是《誤殺二》在“懸疑”這一型別化上的最大不足之處。它的案件本身太過於簡單了,就是一個醫院綁架案,一眼看到底,很難有豐富的懸疑空間,開啟背後的“戰爭迷霧”。因此,到了第二部,導演試圖將懸疑性的傾向做一個調整,導演試圖將懸疑性的傾向做一個調整,從事件本身的真相,變成主角內心動機的真相、關於善惡的真相、對抗社會階級之結果的真相。而從敘事結構上,我們也確實能看到相應的思路——它拋棄了原作中的正敘模式,而是以犯罪事件的高潮作為開始,先展現男主角的兇狠冷血,而後憑藉一次次的閃回,完成插敘,對男主角的本性進行逐步的解開,破除懸疑性。由此,作品展現了男主角的兩種外在表現狀態。一方面,他是犯案中的兇狠劫匪,一招一式、眼神姿態,都不是假裝。而另一方面,他又是愛著兒子的父親,這也同樣不是作偽。

第一場戲裡,我們就能看到這樣的表達了。對男主角,導演用壓低的帽簷,掩蓋了他的雙眼,讓他的真實內心失去了“心靈的窗戶”而不可見,製造了本片的懸疑點:他到底是一個什麼樣的人,是好人還是壞人?隨之,一系列快速剪輯中的狠辣動作,以及警察溝通“確認人質安全、提出放人要求”時的步步緊逼,與他看到保安時些許遲疑的第一人稱視角鏡頭,提出“為我的孩子拿心臟”的要求,便並列了起來,共同成為了他“被掩蓋心靈”之下的真實。

這樣一來,在第一段裡,男主角的“懸疑”其實已經有所揭露了:他的狠辣有之,柔情也有之,父愛的柔情帶來了失去兒子時的不顧一切,引匯出了逼迫到極點後的狠辣,這兩個狀態都是事實,而非虛假的表演,結合起來,才是事實的全部。與主角構成呼應的人物,是任達華飾演的警察。在電影裡,他被塑造成了男主角的對映存在。同樣作為父親的親情,讓他與男主角共鳴,也建立了對映的基礎。在第一次對陣時,男主角手裡握著槍,而任達華放下了槍。隨後,男主角與任達華隔著一道門,分處於黑白兩側,凝望對視,更是強化了二者“善”與“惡”的對映關係。他願意相信男主角話語的善意,也發出了懲治一切高官罪犯的回答,在這樣的對映關係下,成為了男主角在劫案時“惡”背後的反面之“善”。人性的複雜複合,不可以正邪而作簡單的劃分。關於人性的表達,是第二部對第一部的延續。並且,“一個好人被逼出兇殘”的資訊,也讓電影具有了一些在主題層面“開啟封閉空間”的能力,去折射外部社會的惡劣世態。對此,電影裡也有著更加具體的設計:媒體記者的引入。名記者先是挖掘了男主角的第一次悲劇,報道了他兒子失去心臟手術機會的事情,而後又進入醫院當人質,只為了進一步獲得後續的爆點新聞。她的第一次出場,伴隨著對屬下工作不力的發怒,以及精緻咖啡勺的特寫,表現著她的“社會上層”性質。這帶來了一個屬於她的善惡懸疑。更具體的,則是二人的直接互動。最開始,男主角求她報道,她卻居高臨下地拒絕,而發現社會話題性的價值後,又積極貼上,在案件發生後更是親自進入醫院。醫院裡,她嘴裡聲稱“揭露真相,讓社會了解”,而在第一次見面時卻說出了“我只是媒體工作者”這種無責任感的實話。而與之配合的,是對“醫療保障體制”更整體性的一系列點綴描寫。見到男主角之前便提前以“不像付得起錢”為理由宣判了“死刑”的醫院,“此病不在醫療保險範圍內”的保險公司,男主角借錢謀生的落魄。更進一步地,電影還在“金錢”的層級上做了一個上升:政治力量、統治階層,比金錢更為致命。上層奪走了心臟,讓男主角籌到了錢也無濟於事,這也在劫案中的醫院落到了臺詞的明示上,“編劇應該很有錢。”“不是隻有錢的問題”。

電影的描寫重點,在於人物在善與惡的糾結,以及造成這種糾結的社會負面現實:每個人都在力量地位的強弱之間,被迫地扭曲本善為“惡”,善惡、上下級,都是相對的。這不僅體現在主角身上,也涉及到配角們的塑造。在搶劫醫院的發生瞬間,另一個人也在試圖刺殺醫生。這便說明了男主角“被逼兇殘”的非唯一性。情侶路人而心臟科醫生有著救人的良知,卻在院長的要求面前無能為力,無法反駁“我讓你坐上的心臟科主任”的名利之言。同樣地,院長也只能在衛生局長的要求面前感嘆“位置越高,越不由己”。警察局長無視市民呼籲,為了上級眼光的武力壓制策略,也讓他在作為“上級”而執行“惡”的同時,又具有了作為“更上級面前的下級”的無奈。

歸根結底,在社會中,所有人都是相對的善與惡,也是相對的壓迫者與被壓迫者,而非極端的某一方。在醫院等外部力量的面前,男主角也是無力的存在。前半部裡,當力量形勢發生逆轉後,正與邪也在這個階段中,看似發生了變化——無路可走的男主角看著警察的槍,表面上“似乎”奪走了它,從而“好像”成為了更高級別的存在,隨之,在影片當時的發展階段,他也似乎具備了對抗警察這樣的執法力量的能力,獲得了“惡”的資本:特警“貓抓老鼠”,而被男主角象徵的“鼠”嚇到,隨後被擒,警方承認自己是“鼠”,特警被“殺”。

社會的複雜性,許可權、力量對一切的決定性,讓所有人都只能服從其遊戲規則,而無法完全實行自己的善。而最底層的“無槍”民眾,雖然擁有了“善“的可能,但卻因為力量的缺乏,而只能被有槍者們引導著,作出與自己本心違和的“錯誤的善”。他們可以因為劫匪的故事而同情劫匪,也可以馬上在警察“擊殺”劫匪後振奮雀躍,只有在最後才在知曉真相的情況下,做出了符合自己“善”意的歡呼。

當然,本片也在試圖以此為基礎,強化故事的懸疑性。如前所述,懸疑的重點在於人物真面目的未知與猜測。在本片裡,導演借用男主角的劇本,讓其有了一絲“編造虛假故事”的可能性,想要加強對其所講“故事“真假的猜疑——從他為了兒子的目的是否真實,到他口中的作惡的院長、衛生局長、警方高層,一系列的陰謀,是否屬實。再結合到他是否殺死了特警等等細節的未知,這也就關係到了他的善惡真相。

與之相關地,心臟科醫生在醫療勾當中的作為,警方高層等人的行為是真相還是“他編造的劇本”,上級送到男主角兒子面前的心臟是真是假,都與男主角“真話還是假話”的懸疑相關,在不同的階段一次次地執行著懸疑性展開的常規職能,不斷進行多次的漸進式反轉,推翻舊“真相”,塑造新“真相”。

由此,導演試圖將親情表現、善惡搖擺、事件懸疑的三個層面結合起來,完成懸疑型別化工作的同時,引匯出對社會“力量金字塔下所有個體的善惡扭曲”的批判性表達。

但是,在影片的表達側重之下,資源配比幾乎不可能達到平衡,從而造成整體的坍塌。影片的執行主體在於親情,導演想要在這個要素上下足功夫,更能夠與觀眾實現共感,達成感動的效果。也正因此,電影關於善惡的懸疑性,以及與之密切相關的“事件真假”的懸疑性,必然都被嚴重削弱。非常典型的一處是,第一場戲過後,引入的前情倒敘。它固然加強了親情的氛圍,但也太過“可信”了。這段過後,男主角的親情表現已然足夠紮實。這就讓他此後的一切關於“假”一面的鋪墊延伸,都必然不足為觀眾相信,毫無說服力。觀眾在看到那一大段倒敘後,已經先入為主地明確了男主角的親情之存在,“善”的大方向便已經被確鑿下來了。

並且,在隨後的劇情中,親情成分的過多比重,為了親情渲染、社會批判,讓相關重要資訊過早地出現,也在愈發地破壞著設計中的一系列懸疑點——男主角兒子躺倒病床的身影,直接打破了警察搜查男主角家時發現劇本提供的“終極懸疑”,計劃的溫和與殘暴,善或惡的懸疑;心臟科醫生在計劃中的角色,只維持了路人“你沒救我老婆”的一瞬間,便馬上伴隨著他的飛身救人,宣告“善惡懸念”破滅;高層還給男主角兒子的那顆心臟是否屬實,在冷藏箱的特寫中得到了一點點的鋪設,轉瞬便被新聞記者深入取證的劇情破壞,失去了對“高層善惡懸疑”的最後一個展開機會,隨後“是否殺死了衛生局長”之類的懸念,都完全沒有立足點了。

導演太用力地強調親情了,給了太多、也太早的“親情相關真相”的正面敘述、資訊揭露,這就必然讓男主角的大立場被明確在了“善”的一端。同樣地,導演也太想強調善惡被迫的搖擺中,對於“階級社會扭曲善人”的體現了。這讓他需要對所有人物,都相對傾向於“存善念”的一方,不能讓他們滑向徹底的邪惡,否則表達就不成立。因此,所有人物的大立場也就早早被明確下來。人物與“事件的懸念,善惡的懸念”密切相關,他們的本質屬性確立,便帶來了所有反轉、再反轉的漸進式真相揭露的說服力滑坡——最重要的“不是壞人”,已經不再有疑問,尚沒有被公開的未知之處,也就只剩下了一些細枝末節,是“事件到底是怎麼回事,誰誰都幹了什麼”,但這卻於宏觀的表達效果毫無作用,因為“不是壞人,就不會幹出什麼喪心病狂的事”。

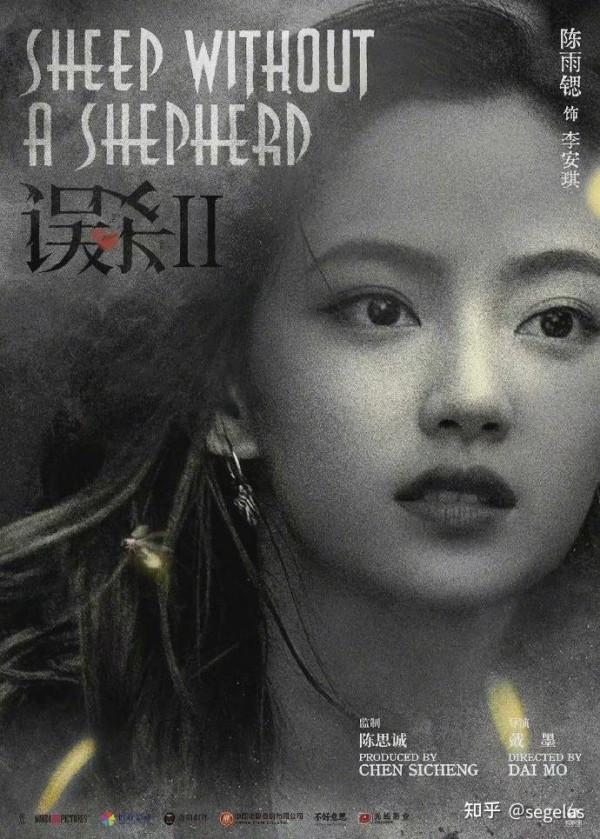

於是,《誤殺二》,只能是三者“皆不得”的成片結局了。親情相對立體,失之於俗套。善惡單面化,傾斜到了善。社會批判,則被親情與善惡扯著後腿。而從商業性的懸疑型別化上看,三者並行、互相牽制,加上原作的事件懸疑不足,導致了“人物善惡懸疑”與“事件真相懸疑”,包括可能存在的第三層懸疑,全部欠奉。事實上,這便是本片導演作為相對的新人,與監製陳思誠的差異。他依舊想要完成自己的個人表達,一些有思考價值、喚起“後勁”的主題內容。《誤殺一》中的那位導演,同樣如此作想,也比較幸運地趕上了一個夠合適的原作,於是實現了它。然而,以第二部來說,在商業訴求、型別定位、作品基礎上,這位接力上場的導演的同樣訴求,卻很難被再次消化。他想要延續第一部的根本,也想復刻上一任的訴求,但終究不得實現。