眾所周知湖南省湘潭市韶山市韶山鄉韶山村是中國人民的偉大領袖毛澤東主席的家鄉。出席中共一大的13人中有4人是湖南籍的。在他們所代表的全國53名早期黨員中湖南籍的有20餘名。在1955年9月中國人民解放軍第一次大授銜時10位元帥中湖南人有3位;10位大將有6位湖南人;57名上將有19位湖南人;100多名中將有45位湖南人。近代湖南涌現出了一大批革命家、政治家、軍事家、文學家、教育家。

中國近代史上湖南籍人才對中國的整個政治、軍事、文化等各領域均形成了巨大影響,因此中國史學界素有“一群湖南人,半部近代史”的說法。北洋政府時期湖南湘潭籍的教育總長楊度曾說:“中國如今是希臘,湖南當作斯巴達;中國將為德意志,湖南當作普魯士”。楊度為什麼會把湖南比作中國的普魯士呢?我們不妨先看看普魯士在德國是怎樣一種地位。

德國是一個後起的資本主義國家:當英、法、美的工業革命如火如荼時德意志仍處於四分五裂的局面。19世紀下半葉普魯士王國在鐵血宰相俾斯麥的策劃下南征北戰、縱橫捭闔,最終透過普丹戰爭、普奧戰爭和普法戰爭三次王朝戰爭完成了德意志諸邦國的統一。可以說德意志民族得以屹立於世界民族之林有普魯士莫大的功勞。中國近代史一代代湖南籍人才前仆後繼為祖國的未來而奮戰。

正如普魯士塑造了德意志民族之魂一般:在中國近代史上湖南籍人才的努力締造了一個嶄新的中國。出生於湖南長沙的易中天曾把湖南人的性格總結概括為“霸蠻”二字。所謂“霸蠻”其實指的是一種執著不服輸的精神。易中天認為湖南人這種“霸蠻”性格如果追溯到最早是由數千年前的楚人祖先所塑造的。如今的湖南、湖北正是先秦時期楚文化的核心區域。

早在1920年毛主席就曾在談到自己的家鄉時說過:"嗚呼湖南,鬻熊開國,稍啟其封。曾、左,吾之先民;蔡、黃,邦之模範"。毛主席這句話中所提到的鬻熊正是楚人的先祖:相傳鬻熊是祝融火正陸終的後裔、周文王的臣子。屈原曾在《離騷》中追溯楚人的起源“帝高陽之苗裔兮,朕皇考曰伯庸”。按說楚人是根正苗紅的華夏炎黃子孫,然而楚人長期與南方山林中的蠻族雜居。

因此中原諸侯一度頗為鄙視地稱楚人為南蠻。正是這種長期被人鄙視的屈辱激勵著一代又一代楚人知恥後勇砥礪前行。楚人立國之初不過彈丸之地、國窮民弱、飽受歧視,然而一代又一代楚人篳路藍縷艱苦創業終使楚國成為雄踞南方的泱泱大國。到了戰國時期楚國的疆土西起大巴山、巫山、武陵山;東至大海;南起南嶺;北至今河南中部、安徽和江蘇北部、陝西東南部、山東西南部。

戰國時期的楚國是七雄之中疆域面積最大的國家。如今整個長江流域幾乎都是由楚人進行了最早的開拓。楚國在戰國七雄中對塑造我們今天的中華文明影響之大可能僅次於秦國。即使當楚國被秦國所滅之後楚人仍沒低下他們不服輸的頭顱,所以後世才有了“楚雖三戶,亡秦必楚”的典故——後來滅秦的項羽、劉邦果然就是楚人。從楚人這一系列事蹟中可以看出他們骨子裡有一股不服輸的勁兒。

楚人這種不服輸的精神在相當程度上塑造了後來湖南人的性格特徵。湖南人的性格特徵中包含以下幾方面:質樸——務實而不務虛;倔強——頭撞南牆而不回;傲岸——不拘細行瑣德;吃苦耐勞如同騾子負重行遠;堅韌執著——屢敗屢戰,不勝不歸;剛健——勇於任事,銳意進取,敢為天下先;捨我其誰、當仁不讓的自信;好學、任俠、特立獨行、捨身忘死......

近代湖南能湧現出那麼多大思想家、大政治家、大軍事家、大戰略家、大革命家其實和這種不服輸的執著性格是密不可分的,然而奇怪的是在近代以前漫長的歷史歲月中湖南卻並不是一個以出人才而著稱的大省。這當然不是說湖南在此前的歷史上就沒出過人才,不過如果要與其他省份比起來可就顯得相對可憐得多了。《中國曆代名人詞典》收錄的鴉片戰爭以前歷代名人3005人中湖南籍僅有23人(佔0.77%)。

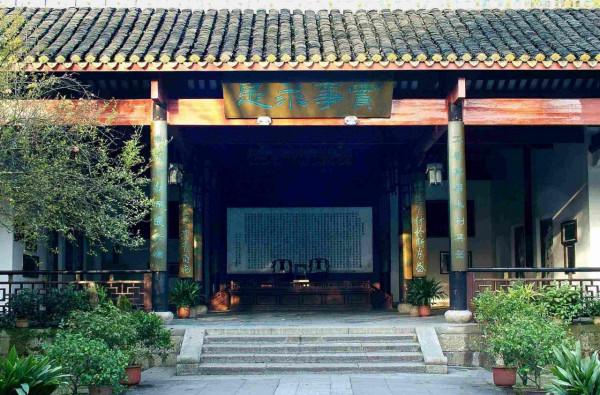

清嘉慶六年(公元1801年)湖南寧鄉人袁名曜考中進士,11年後他成為湖南嶽麓書院山長。袁名曜到任後就被書院弟子們邀請為書院大門題寫對聯。袁名曜提筆寫下上聯:“惟楚有材”。這句最早出自《左傳》的話本來說的是楚國物材豐富。湖南正是春秋戰國時期楚國的故地,不過袁名曜在這裡引用這個典故其實是說荊楚之地多人才。袁名曜寫下這個上聯之後就讓門生們對下聯。

最終湖南貢生張中階對道:“於斯為盛”。這上下聯合起來的意思就是:荊楚之地多人才,尤其是嶽麓書院這裡最富盛名。從此這幅對聯就成為了嶽麓書院的門面擔當。可當袁名曜、張中階題寫這幅對聯時湖南還並不是一個人才大省,然而就在這副對聯掛出來之後的50年內湖南迎來了人才輩出的時代。《中國曆代名人詞典》收錄的鴉片戰爭以後750位近代名人中湖南籍有85人(佔11.33%)。

可以說湖南在近代出現了人才井噴的現象。湖南為何會在這時發生如此顯著的變化呢?地處內陸的湖南既不處於長江文明的核心區,更遠離黃河文明核心區,連運河文明的末班車也沒搭上。這地方三面環山、一面臨湖,因此全省形成一個朝北開口的馬蹄形。自古以來湖南就被譽為“四塞之國”,因而民性倔犟、風氣不開。湖南地處內陸且多崇山峻嶺,因此交通不便、資訊閉塞。

中華文明的程序存在一條從北方黃河流域不斷向南方長江流域發展的歷史脈絡:夏、商、週三個早期王朝的統治中心均位於北方的黃河流域,直到秦始皇混一華夏之時如今的長江以南的地區還是山越民族聚居之地。整個秦漢時期江南地區的經濟文化發展是極為緩慢的,直到三國時期東吳政權才對江南進行了第一次大規模開發,也就是從這時起奠定了日後江南地區的發展基礎。

五胡亂華時期黃河流域計程車族百姓紛紛南遷。經過東晉、南朝的開發建設之後到隋朝統一南北之時中國南方的人口和經濟水平已基本接近於北方。隋末唐初南方的人口和經濟水平只是基本接近於北方,如果真要比起來還是北方略佔優勢。到了唐代安史之亂前夕南北方之間的人口比例已發展到一個關鍵點:一比一。安史之亂的爆發進一步導致中原人口的南遷,也就是在這時中國經濟的重心轉移到了南方。

安史之亂以前中國的經濟重心位於北方的黃河流域,安史之亂以後中國的經濟重心轉移到了長江下游的江浙地區。湖南在中國經濟重心轉移的過程中成為了一個凹陷地區:這裡距離北方的黃河流域、長江下游的江浙地區都有一定距離,所以黃河流域、江浙地區的經濟發展都難以帶動湖南。長期以來湖南的經濟文化發展甚至也滯後於與自己僅僅隔著長江和洞庭湖的湖北。

歷史上湖南和湖北曾長期是一個省。漢末三國時期的荊州所管轄的地域就是從現今河南省南陽市一帶往南一直延伸至兩湖(湖北、湖南)全境。湖南、湖北同屬一省這種格局從漢末三國時期一直延續到了清代初期。湖南在元代、明代以及清初一直是和湖北一同組成湖廣行省。由今天的湖南、湖北兩省組成的湖廣行省如果用我們今天的眼光看來顯然是一個大省。

然而也正因為湖廣行省的面積實在是太過於龐大,所以導致省會中心城市的經濟文化發展很難帶動全省。長期以來湖廣行省以長江、洞庭湖一線為界呈現出明顯的南北發展不均衡現象:湖廣行省的北部(今天的湖北省)開發相對較早,所以三國時期的隆中對等故事都是發生在今天的湖北境內;相比之下湖廣行省的南部(今天的湖南省)在當時發展得就要相對滯後一些。

直到清代康熙三年(1664年)湖廣行省實行南北分治,從此湖南、湖北分別獨立建省。分省以後相當一段時間內湖南地區的經濟文化發展仍滯後於湖北。當時湖南甚至不具備舉辦科舉考試的能力,以致於湖南建省之後湖南舉子仍需前往湖北武昌參加考試。直到雍正二年(1724年)湖南才終於舉行了有史以來的首次鄉試。這時距離湖南建省已過去了整整60年。

可想而知在這樣的狀態下湖南考生中進士者也不會太多。明清時期經濟發達的江浙地區享有相對更多的教育資源,所以歷次科舉考試中江浙籍的進士數量是最多的。就在嶽麓書院的對聯掛出來時袁名曜的好友、湖南安化人陶澍正在國史館參與編纂《嘉慶一統志》。陶澍在編輯儒林、文苑列傳時感嘆道:“湖南除王夫之外得入者寥寥”,然而恰恰正是說這話的陶澍開啟了近代湖南人才井噴的現象。

首先陶澍自己就是個人才:嘉慶二十年(1815)九月陶澍被升任巡漕大臣後僅半年辦500萬石之米運抵燕京。據《清史稿·陶澍傳》記載:“此為前後十年所未有”。嘉慶、道光年間清王朝各省錢糧虧欠均在兩三百多萬銀兩。其中最嚴重的安徽達到了一千多萬銀兩。陶澍在擔任安徽省布政使期間因為成功解決此前三十餘年虧欠積案而被時人譽為“理財專家”。

陶澍對後世影響最為深遠的改革之舉當屬海運漕糧:清代的經濟中心位於江南地區,北方的京師及其周邊地區的糧食產量並不足以供給龐大的人口。為此必須將江南魚米之鄉的糧食透過大運河運往北方以解決當地百姓、官吏、士兵的吃飯問題。然而清代黃河屢屢氾濫,以致於大運河上的漕糧運輸往往為洪水阻斷。康熙三十九年(1700年)就曾下旨讓大臣們商討改由海路運輸糧食是否可行的問題。

然而滿朝文武多是因循守舊之輩,以致於海運的提議在提出百年之後仍未能加以嘗試實踐。道光四年(1824年)冬因黃河水倒灌洪澤湖,淮安清江浦高家堰大堤潰決。由此導致高郵至清江浦一帶運河水勢微弱,漕船無法通行,京城糧食供應告急,被糧食危機逼得著急上火的道光皇帝下旨再議海運一事。這時陶澍聯名江蘇布政使賀長齡、江蘇按察使林則徐積極倡導海運。

道光六年(1826年)二月初一在道光皇帝下旨商議海運的整整一年後清代有史以來第一次官方海運正式啟動。十天之內每天超過90艘商船前來兌運,共裝米糧80萬石。這在當時是一個相當驚人的速度,可見陶澍等一眾官員籌劃之精,督辦之勤。大約一個月裡,有不下1000餘艘運糧海船,出長江口揚帆北上。隨船押運參將關天培抵達天津後於三月十五報告稱:已查明到岸進口船424艘,後繼船隻390餘艘“不日可來”。

漕糧海運的首航顯然相當成功。海運漕糧不僅有效緩解了當時嚴峻的糧食危機,也為鴉片戰爭後中國海運海權事業的發展奠定了基礎。陶澍對中國歷史的影響不僅限於他本人的廉潔奉公和銳意改革,同時他也是一個慧眼識人的伯樂:賀長齡、林則徐、魏源、胡林翼、曾國藩、左宗棠、彭玉麟這些在中國近代史上如雷貫耳、熠熠生輝的人全都深受他的影響與提拔。

日後的湘軍名將胡林翼是陶澍親自選定的女婿。此人早年是個典型的紈絝子弟,以致於連陶澍的母親都責備兒子不給找這樣一個女婿,可陶澍卻斷定胡林翼日後必成大器,後來胡林翼果然官至湖北巡撫。陶澍不只有女兒,也有兒子。陶澍給兒子也說了一門親事,不過女方可不是門當戶對的達官貴人之家——女方的父親不過是一個還沒出仕為官的舉人而已。

可如果您要是知道這個舉人就是日後的軍機大臣、兩江總督、收復新疆的大功臣左宗棠還會覺得陶澍沒眼光嗎?這還僅僅只是陶澍直接發掘的人才,至於受到他的經世致用思想影響而湧現的人才那可就更多了。陶澍就是再怎麼慧眼識人又能靠他個人之力發掘舉薦多少人才呢?陶澍之所以能開啟近代湖南人才井噴的現象最主要的不在於他舉薦了多少人,而在於他的經世致用思想使得湖南的風氣面膜大為改觀。

陶澍認為讀書是為了學以致用,而不是單純為了考取科舉功名。當普天之下的讀書人為考取功名鑽研八股文章時陶澍卻鼓勵大家多多學習歷史、地理、軍事、經濟、水利等各種實用知識。這種學風影響下的湖南人都有很強的實踐能力,因此動起手來就能改造社會、改變國家。後來的左宗棠、譚嗣同、蔡鍔一直到新中國第一代領導集體中的很多人都繼承了陶澍的經世致用思想。

比如晚年的左宗棠回憶往事時曾提及當初看過的三部對自己後半生影響最大的著作:顧祖禹的《讀史方輿紀要》、顧炎武的《天下郡國利病書》、魏源的《聖武記》。《讀史方輿紀要》是記述中國歷史地理的筆記;《天下郡國利病書》是介紹中國分省地理學的著作;《聖武記》是將清代初期軍事擴張史實與中國地緣安全形勢相結合的著作。左宗棠喜歡這些著作中對山川險要和戰守機宜的講述。

這些歷史地理著作有助於培養左宗棠的戰略思維,這對他後來帶兵打仗、施政理財顯然起到了重要作用。當時的讀書人普遍醉心於功名,所以對這些科舉不考的書根本沒興趣。據左宗棠回憶稱:“士人但知有舉業。見吾好此等書則莫不竊笑,以為無所用之”。對這些嘲笑不以為意的左宗棠依然還是我行我素。左宗棠之所以熱衷於閱讀這些科舉不考的書在相當程度上就是受到經世致用思想的影響。

陶澍以及他之後的賀長齡、曾國藩、左宗棠等人都大力倡導這種經世致用的思想,從而使這種思想逐漸成為了湖南學界的主流思想。這些主張經世致用的先賢們用自己的親身實踐告訴了湖南人一個真理:湖南人要走出去才能有出息。陶澍、曾國藩、左宗棠等人生於湖南,但他們的很多成就卻是在湖南省外所取得的。這些人的經歷證明湖南人要成就一番事業就必須走出去。

如果始終窩在湖南省內,那麼視野必然受到侷限。只有走出去才能瞭解外面的世界,才能吸收來自外部世界的各種知識。太平天國時期湘軍成批走出湖南造就了湖南人在帝國軍政系統中無可替代的地位。毛澤東主席年輕時就曾寫過一首詩:“孩兒立志出鄉關,學不成名誓不還。埋骨何須桑梓地,人生無處不青山”。事實上那個年代的湖南籍人才都深深明白走出去的重要性。