斯文·赫定

【編者按】1899年仲夏,斯文·赫定(Sven Hedin)開啟了他的第四次亞洲探險,這次旅程的目的地是神秘的東方聖城—拉薩。探險從斯德哥爾摩開啟,一路向東,經轉奧什,翻越群山,抵達喀什,並試圖從新疆境內進入西藏。在缺少足夠資料的情況下,斯文·赫定同他的旅隊一起在中國西域的廣闊土地上緩慢前行,搭乘簡陋的船隻在塔里木河漂流前行,挑戰 “死亡之地”塔克拉瑪干的沙海和酷寒,誤打誤撞進入羅布泊,學習當地歌謠...... 因他走過了中國西域大片空白區域和發現樓蘭古城,斯文·赫定也在世界探險歷史上留下了自己的名字。

第四次的亞洲之行都由他本人記錄了下來,為後人提供了珍貴的資料。今年出版的《穿越亞洲腹地》以上下卷形式,完整呈現了探險家從1899年12月穿越塔克拉瑪干沙漠到1901年12月考察西藏廣大地區之間的所見所聞,這也是國內首次完整引進斯文·赫定第四次亞洲探險全記錄。

《穿越亞洲腹地》上下卷,[瑞典] 斯文·赫定 著,林曉雲 譯,後浪丨廣東旅遊出版社,2021年6月

經出版社授權,本文摘錄下卷中他和他的團隊考察古羅布泊風貌時經歷。

3月3日的早晨清新涼爽 ; 由於有東風,白天的熱度從沒有讓人感到太不舒服。 根據我的測量,我們再走8.75英里的路就能抵達我們所尋找的那個遺址。我們走得很慢,仔細觀察四周,生怕錯過那遺址。最終沙格杜爾在我們的左方看到兩座房子的廢墟。

東邊的那一座有21.25平方英尺,它的牆壁有3.25英尺厚,是用方磚或燒製的土坯建造的。另一座房子則是用木頭搭建的,因時光流逝現在已經腐朽得很厲害;不過仍然有足夠的部分殘存下來,使人能看出它曾有85.25英尺長,與另一座房子一樣寬。在較大的那個院子裡,我們發現一個小炮的彈丸、一個形如槳架的黃銅物件、一些中國錢幣和兩三個紅色的陶瓷杯子。

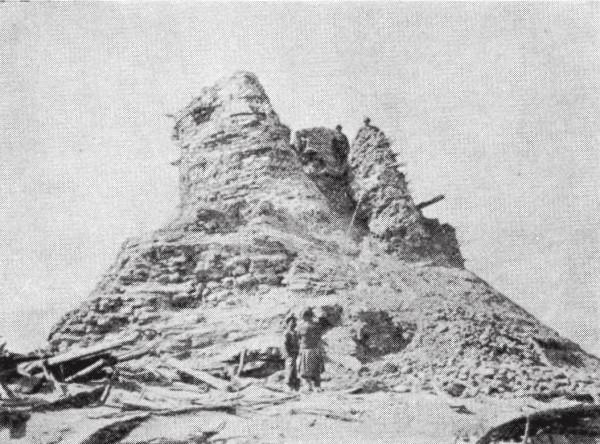

再往前走一小段,我的地圖顯示距離我們尋找的地方已經非常近了。於是我停下來,讓所有的人都去附近搜尋,他們離開了幾個小時。夕陽西下時,我決定去一個夯土建造的塔樓下面紮營。這塔樓屹立在我們當時所在地往東一小時的地方。但由於有陡峭難走的土壟和雅丹擋在面前,我們抵達那裡時天色已晚。我帶著繩子和一把斧子爬上塔樓的頂上。這個建築物是圍著一個由木頭椽子、樹枝和蘆葦製成的框架建造起來的。我在塔樓頂上點起一堆火,作為大家的燈塔。

這時眾人開始接二連三地返回。其中兩人發現了另一個很高的夯土塔樓(tora), 四周是幾座房屋的廢墟。作為這一發現的證據,他們帶回來一些穀物、一條生鏽的鎖鏈、一盞銅燈、錢幣、陶器殘片和一個大杯子。他們建議我們應該把那裡當作考察基地。因此第二天日出時,我們轉移到那個新的塔樓,在它的西南方紮下營地,這樣即使有風暴來臨,我們也有個遮蔽。我們把冰塊口袋放在一個黏土臺地下面一個用木條搭成的架子上。那臺地朝北方傾斜著。

我把第一天用於天文觀測,而其他人則在附近四處尋找。同時我還從塔樓頂上拍了兩三張照片。這些照片比任何文字描述都更有助於讀者瞭解那個地方的景象。那裡的視野很開闊,而且景象十分獨特。荒漠上滿是邊緣齊刷刷的破碎臺地與黃土雅丹形成的“土桌”,單調而蒼涼。地面上間或屹立著一所房子,或多或少在時光的流逝中變得殘破不堪;但除了我和我的狗尤達什之外, 整個地區都沒有生物。我面對這幅景象進行觀測時,一種莊嚴和期待的心情油然而生。我感到,不,我知道,我正和一個偉大的問題及其答案面對面。無論如何,我要盡全力讓這些沉默的遺蹟講話。我之所以改變原來的計劃,正是為了能夠返回這裡。這肯定不會是浪費時間!我的努力絕不會付諸東流的!

從營地所在的塔樓向西南望(前景是我的蒙古包,周圍有木質樑架保護,以防滑坡落石。 背景是有風蝕雅丹地貌的沙漠)

3月5日早晨,我在廢墟中散了會兒步,而我的屬下則竭盡全力地忙著挖掘。不一會兒時間,他們把一座房屋的裡面翻了個底朝天,但並沒有找到任何重要的東西,只有一箇中亞地區的大車(araba)的車輪和一些工藝精湛的壁柱。同時他們還挖出幾件無價值的小東西,當然這些東西為了解那些古代居民的生活方式提供了一定的線索。這包括一些和現在喇嘛們穿的那種紅布衣服相同的碎布片、氈毯、幾縷褐色的人頭髮、牛羊的骨頭、漢人鞋子的後跟、一個鉛製的器皿、儲存極為完好的幾段繩子、裝飾簡單的陶器碎片、一串耳環、中國錢幣等等。

有一個院子可能曾是馬廄或羊圈,我的人在那裡發現厚厚的一層動物糞便。這說明這裡曾圈養著馬匹、牛羊和駱駝。它之所以儲存下來,是因為被埋在厚厚的一層沙子和塵土之下。但是這裡找不到任何刻在物品上的文字,沒有一個字母能夠為解開這個謎而提供些許線索。我的人找到的唯一紙片是一小條黃色的紙,上邊沒有任何文字。我們營地的附近還屹立著另一座房子的框架,但我們在裡面什麼都沒有找到。

這裡的情況與我之前在克里雅河畔發現的那些古城非常不一樣。在那裡,廢墟被埋在沙子下面;這裡的地面則是光禿禿的,以前的居民遺留下來的一切都暴露在風吹日曬的毀滅力量面前。這裡除了黏土臺地的避風側有薄薄的一層沙子之外,其他地方几乎完全沒有沙子,而那臺地在任何方向高度都不超過10英尺。

沒有倒塌的建築物中最大的就是那個塔樓。它格外吸引我,於是我讓屬下立即開始挖掘。它也許如北方古墓(原注:這裡所謂“北方”應指斯文·赫定的故鄉北歐斯堪的納維亞半島。) 那樣,裡面有珍貴的文物。但是在他們開始之前,首先需要把頂上的一大塊土拉下來。它塌下來時就像一個瀑布,一團團暗褐色的塵埃飛過沙漠的上空。接下來人們從上往下挖,掘出一個水井一般的垂直窟窿。從側面向裡挖個隧道過於危險,因為牆壁上已佈滿大裂縫,而乾燥鬆散的建築材料很容易掉下來。這個塔樓建築規模很大,高達28.75英尺,由數根橫樑支撐。到10英尺的高度為止,土坯發紅,似乎經過輕微的炙烤。這附近一共有19座房屋,分佈在南偏東30度到北偏西30度走向的一條長長的直線上。

有些房子完全用木材建造,壁板榫接到由樑架構成的基礎框架上,這個基礎框架直接立在地面上。另一些房子的牆壁是蘆葦捆,用藤條綁在立柱與樑架上。有幾座房子是用土坯(即太陽曬乾的黏土)建造的。這些古代的民居多數已被夷為平地,不過有幾根房梁和立柱雖然飽經風沙的侵蝕,已變得腐朽不堪,卻還屹立在那裡。

很難透過木材的材質來判斷這些房子的時代。但肯定非常久遠,木材已呈灰白色,滿是裂紋,像玻璃一般脆弱。一般人會認為,這樣的材料在風暴、流沙和夏季最高溫度與冬季最低溫度之間170度到200度的劇烈溫差中將會在較短的時間內就被摧毀。但三座門框仍然屹立在原地,其中一個上面還掛著一扇開啟的門,彷彿最後一個房主人留下來的樣子,不過現在它已半埋在沙堆裡。 整體上講,這些建築物都屹立在一座座土墩上;但一眼就能看出,它們原先就建在平地上,因為這些土墩與房屋的平面圖完全吻合;周圍的土壤因為上面沒有東 西覆蓋,都被風掏出來吹走了。房子周圍的壕溝比這裡原來的地面低了足足10英尺,因此可以推斷這些房屋顯然已被遺棄很長的時間。胡楊樹、灌木和蘆葦也都生長在土墩上。

3月7日,我們用了一整天時間來考察上面所說的那個遺址。八點鐘,我就帶著所有的人出發了。那一天晴空萬里,清涼的東北風使午間不太炎熱。我們在沙格杜爾的帶領下,從3月3日的夯土塔樓向正南走去。隔一段時間就會看到埋在地裡的樑柱,標示出過去有建築物的地方。其中一根長25.5英尺,寬窄為13.75英寸乘6.5英寸。所以,曾經生長在這裡的胡楊樹一定像如今生長在塔里木河原始森林裡的那些胡楊樹一樣是上好的木材。我們在路上經過了一個很深的窪地,似乎是過去的運河,還看到另一個夯土塔樓;實際上,這附近所有的村莊或“城鎮”似乎都有自己的夯土塔樓。

最終我們到達前一年設立營地的地方,這從我們的篝火留下來的一堆堆灰燼就能輕鬆辨認出來。再走1英里,我們就來到那個遺址。我們在這裡發現了八座房子,但其中只有三座保持得還不錯,可以測量。這些房子的位置和中國衙門(中國的政府官員辦公地點)的設定方式類似;也就是說,一個主建築物兩側各有一排廂房,中間是一個庭院。院子的東南方為一行柵欄擋住,留有一個門廊, 它的側柱仍然屹立著。那個主建築物其實很小,顯然曾是一個佛教寺廟。這正是奧爾德克(編注:奧爾德克,1864-1942,本名烏斯曼,羅布人。1895年,斯文·赫定首次在塔克拉瑪沙漠探險,由於經驗不足而陷入危難,幸而被一支正巧路過的駱駝隊搭救。1899年11月,斯文·赫定在瑞典國王的資助下,再次入疆考察,奧爾德克受僱成為斯文的嚮導。1900年,在奧爾德克的引領下,斯文發現了樓蘭古城;1934年,瑞典考古學家貝格曼考察羅布泊時,也是在奧爾德克的引導下發現了小河墓地。)發現的那個地方。在附近的一片空地上,他留下的馬蹄印仍然依稀可辨。

不一會兒,大家就手持鐵鍬在沙子裡幹起來。過了片刻,佛像本尊就亮相了,雖然那算不上他在輪迴中最優雅的轉世狀態。那佛像是木製的,頭部和手臂仍然完好無缺。但顯然這只是一個泥塑的模板或備份,外面的油彩及裝飾與常見的佛像一樣。

我在此處可以簡單提及其中一兩個。有一根樑柱上刻的是一排站立的佛像,另一根上刻的是一列坐著的佛像,每個佛像都有背光,形如一道圓拱。一個裝飾性的雕件中有一條被樹葉與卷邊環繞的魚,其魚鰓和魚鱗極為清晰。我認為,如果不是因為魚在當地具有特殊的重要性,或者說如果它不是當地居民最重要的食物之一的話,這個藝術家絕不會想到使用這樣一個糟糕的裝飾主題。如果不是這樣的話,將魚而不是鳥同樹葉與花環結合起來,就看起來既很彆扭也不合邏輯了。即使沒有其他無可爭辯的證據說明這些村莊曾經 屹立在湖邊,我們也應該有足夠的理由從這些木刻中使用魚來做裝飾主題這一事實中得出相同的結論。考慮到這一地區現在的狀況,魚是這個世界上最不可能與這裡聯絡起來的動物。

我們在這裡還有另一個重要的發現。沙格杜爾正在用他的鐵鍬挖土,這裡捅捅,那裡捅捅,突然挖出一個木製小匾,上面寫著一種我不認識的文字。不過沙格杜爾本人並沒有注意到這一點,以為木片毫無價值,將它扔到一邊。但我恰好站在一旁, 心想這東西儲存得不錯,因此完全是偶然地停下腳步,把它撿起來。木片上的每個字母都字跡清晰,顯然是深深刻入後再塗上印度墨水。但那文字既不是阿拉伯文,也不是中文、蒙文或藏文。這些神秘的文字裡包含著什麼意思?它們包含了哪些資訊?我立刻把這小小的匾收起來,把它像寶石一般儲存起來。

我曾許諾,第一個發現任何一件帶有文字的物品的人將得到10薩爾(約合30先令)的獎勵。沙格杜爾成了這筆獎金的得主。由於我承諾下一個有類似發現的人將得到類似的獎金,我的屬下加倍努力地幹起來,肆無忌憚地把這寺廟的裡面翻了個底朝天。他們用手指過濾沙子,敲打每一小塊木頭,把它翻過來掉過去仔細檢視—但都一無所獲。出土的唯一物件是一串念珠、一些中國銅錢和一堆小型陶瓷杯碗,它們顯然是信徒們供奉在神像面前的。

斯文·赫定在塔克拉瑪卡沙漠 Sven Hedins stiftelse/Etnografiska museet 圖

我們所挖掘的那許許多多大小木刻都清楚地表明,這個裝飾雅緻的小廟昔日曾是建築藝術的瑰寶。我可以想象這裡曾經是多麼美麗——這個寺廟有著一個漂亮的立面,它也許是彩色的,裝點著木刻雕塑,坐落在一片胡楊林的濃蔭裡。

責任編輯:朱喆

校對:張亮亮