日本文學作家都有一個共同的特點,他們在創作日本民族特色的文學作品的時候,都擁有極其細膩的感受力和筆力,把生活中日常場景切換成文學作品。在日本文學作品中,不需要宏大的敘事,不需要史詩級別的批判,僅僅只需細膩的情感表述,就可以將文字轉化成日本文學特有的美。正如日本人所認為的一樣,“花是櫻花,人為武士”,而在他們的文學作品中,也有特有的文學審美。而巖井俊二的經典作《情書》可以說在一定的程度上解釋什麼是日本文學作品的審美,即:物哀、含蓄、生死。

巖井俊二是日本著名的導演,作家,他的作品,總是以唯美和憂傷的文字,書寫那精緻,每一個字元,都在跳動著,如同隨風飄動的櫻花花瓣,讓人在不經意之間,紅了眼睛,哽咽了喉嚨。巖井俊二的代表作品有:《情書》、《燕尾蝶》、《關於莉莉周的一切》、《花與愛麗絲》和《華萊士人魚》等。

作家安妮寶貝曾這樣評價:《情書》的簡單純粹像一個鮮明的不假思索的記號存在於中國讀者的心中。

下面就是我根據文學作品《情書》詳細解讀什麼是日本文學作品的審美,即:物哀、含蓄、生死。

日本文學審美的“悲傷”基調,其實是“物哀”的延伸

說起《情書》,好多人第一反應應該是那部帶著淡淡的悲傷的電影《情書》,可是卻很少有人關注同樣是由日本著名的導演兼作家巖井俊二所著的同名小說《情書》。我記得我在讀《情書》的時候,是被那裡面唯美的文字所吸引的,就像是日本的櫻花一樣,在盛開的剎那,清風徐來,帶動的是櫻花花瓣的飄零,唯美卻帶著淡淡的憂傷,索性熬夜一口氣就讀完了,那個深夜,似乎心情久久無法平靜下來。

在日本文學中,“物哀”是一種文學審美。其中“物”是客觀存在,“哀”是主觀情感,兩者“物心合一”就是“物哀”,而“物”可以是人,也可以是自然風物,更可以是社會世象,人情百態等,這種“物哀”之情包含著讚賞、親愛、喜愛、可憐、共鳴、同情、悲傷、憐憫、壯美等諸多情緒。

《情書》小說一開始,就是一場籠罩著悲哀的祭奠,這種悲傷的氛圍,一下子就奠定了小說哀傷的基調,同時,也意味著,初戀和青春,也是一場祭奠。這種淡淡的悲傷,正是符合日本人的文化審美。在日本的文化審美中,有一個專業術語叫“物哀”,這種獨有的文化審美貫穿在日本大和民族的文化創作過程中,當然巖井俊二的文學作品《情書》也不例外。正如我國文化大家元天慶所指出的一樣,“物哀”是日本的一種文化符號,是一種美學的形態。

我讀完小說版《情書》後,一下子就冒出來了納蘭性德的一首詞:

木蘭詞·擬古決絕詞柬友

[ 清 ] 納蘭性德

人生若只如初見,何事秋風悲畫扇。

等閒變卻故人心,卻道故人心易變。

驪山語罷清宵半,淚雨零鈴終不怨。

何如薄倖錦衣郎,比翼連枝當日願。

這是我最深的感受,而且就像是看完那櫻花盛開後,在清風帶走的飛舞花瓣中,只能有一聲可有可無的嘆息就完了,可以說,用這句詞“人生若只如初見,何事秋風悲畫扇。”來表達我的閱讀感受是最為恰當的。我想大概初戀都是記憶尤深的,可卻是令人無法企及的,時間變化了滄海桑田,而所有的記憶,可能被雪藏,但是卻無法忘懷,因為她被掩藏在內心的深處。

《情書》電影海報

小說版《情書》的故事情節特別簡單,三月三的這一天,神戶下了很大的雪,整個世界都被這場大雪所籠罩,一名叫渡邊博子的女士去給因登山而故去的男友掃墓,在男友家的同學錄裡面找到了一個叫小樽市的地方,並且由於自己太過思念自己的男友而寫了一封有去無回的天國信件,可是卻意外地收到了回信而揭開了小說的序幕。

渡邊博子透過與女藤井樹的往來信件中發現,原來和她通訊的是與自己男朋友同名同姓的女藤井樹,為了更深入瞭解男藤井樹,渡邊博子開始瞭解兩個藤井樹之間的種種,後來才發現,自己只不過是女藤井樹的替身而已。讀到這裡的時候,我其實感覺到的是淡淡的鼻酸,似乎清冷的冬風吹過,紅了人的鼻頭,酸澀了人的眼睛一樣。

日本文學審美的“含蓄”基調,其實是“隱而不露的愛是至高無上的愛”的表現

日本文學的審美其實是很含蓄、很朦朧的。

有一次,日本著名作家夏目漱石在給學生上翻譯課的時候,一切都充滿了含蓄的唯美,他在英語課堂上給自己的學生提出了一個問題:

“你們覺得‘I LOVE YOU’怎樣翻譯符合日本文學的審美呢? ”

學生們爭先恐後回答道:“我愛你呀!”

但是夏目漱石卻說:“這不符合日本文學審美的範疇,太直白了,很多時候,說一句今晚的月色真美啊,足矣。”

其實夏目漱石的這個典故,恰恰反映了日本文學審美的“含蓄”基調,是“隱而不露的愛是至高無上的愛”的表現。這在小說《情書》中也得以體現,透過渡邊博子與女藤井樹的回信展開的回憶來看,男藤井樹與女藤井樹之間的愛情是特別隱晦的,就像是蒙著一層紗,看不清,看不透,卻在燈光的照射下,散發著暈染的光芒,不明媚,不刺激。

小說《情書》中有這樣幾個情節,以含蓄的方式表現兩人之間的愛慕:

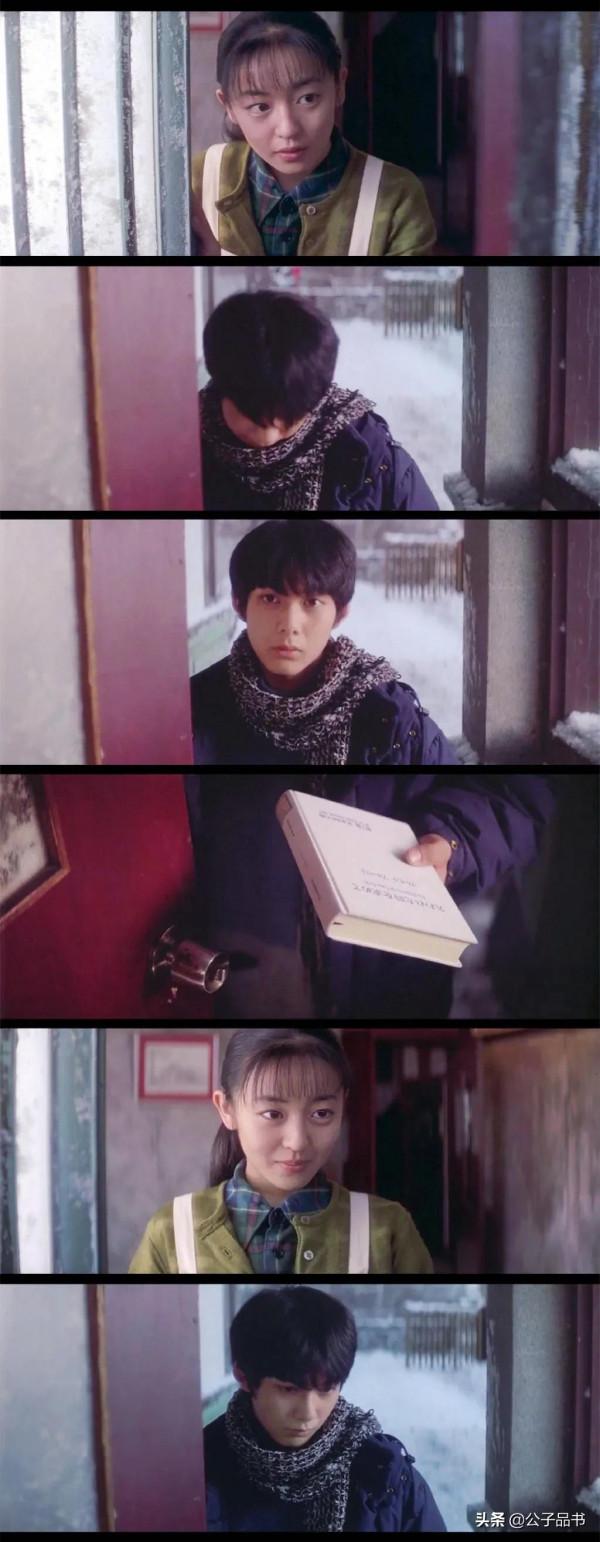

兩個藤井樹由於是同名同姓的緣故,被同班同學各種打趣,比如安排在一起值日,安排在一起去圖書館做管理員整理書籍,還有考試因為名字的緣故搞錯等等。但讓我記憶最為深刻的是,男生藤井樹對女生藤井樹愛戀的隱忍,是在87本圖書借記卡的每一個藤井樹的記載,尤其是後來男生藤井樹帶著那本名為《追憶似水年華》的書本去女生藤井樹的家裡讓其幫忙還書的情景,欲語還休,真的是把初戀的含蓄表現的淋漓盡致。而女生藤井樹因為與男生藤井樹慢慢接觸後發現,這個不善於言辭的男孩,早已撥動了她的心絃,所以她越是暗生情愫,越是想方設法與男生藤井樹保持距離。

在《情書》中這種含蓄的場景,正好是少男少女情愫萌芽的表現。正如歌德所說的,“道德純潔的少男少女的初戀永遠趨向‘崇高的目的’”,這種崇高的目的,其實很是符合日本文學審美的“含蓄”基調。而這種“含蓄”的背後,其實是日本這個民族自我剋制的延伸,美國文化人類學家魯思·本尼迪克特在《菊與刀》中就這樣揭露過,比如孩子從小的時候就要接受各種訓練,衣食住行、為人處世等都會受到刻意的訓練。正因為訓練,才要求自我剋制,自我剋制的另一種表現就是日本文學審美的“含蓄”。

日本文學審美的“死亡”基調,其實是“求得美的瞬間永恆存在的寂靜之法”的體現

在日本的文化審美中,對死亡的上升到了生命哲學的高度,這是其他國家文學作品所沒有的一種特有的審美。在日本學者的眼中,認為生死中,其實是透過死來表現生的看法的。尤其是日本經典文學作品《失樂園》、《挪威森林》、《心》、《雪國》等無不在討論生死的哲學高度,而《情書》其實也不例外。2003年9月日本作家渡邊淳一在接受中國新浪網的採訪中,就對日本生死的文化審美進行了高度闡述:

我認為,死是一種強烈的自我表現的方法,是一個人為了能夠強烈留下一種印象的方法。比如說一個人有可能一輩子平平淡淡庸庸碌碌的死,也可能在非常年輕的時候一下子死去,後一種死法可能給別人留下了更深的印象,也可能是一種積極的方式。

我認為在巖井俊二的作品《情書》中,對於男藤井樹的死亡,恰恰是渡邊淳一所說的後一種死亡,即“也可能在非常年輕的時候一下子死去,後一種死法可能給別人留下了更深的印象”。正因為如此,渡邊博子在在自己的男朋友因為登山遇到雪難而久久無法忘懷,讓生者對逝者透過哀悼和祭奠達到“向死而生”的目的。

《情書》中有這幾個情節很明顯地表明瞭日本文化審美的特有“基調”,即求得美的瞬間永恆存在的寂靜之法。渡邊博子三月三是去神戶參加男友藤井樹去世的兩週年祭奠,渡邊博子寄往有去無回的天國之信,凍死在雪地中的蜻蜓,以及女藤井樹最後因為生病在面臨死亡的那一刻,她似乎聽見了來自天國男藤井樹的問候“你好嗎”“我很好”“我很好”“你好嗎”這種恍惚的對話。

渡邊博子是因為自己所深愛的男友因為雪難而亡,在她心中再也無法忘懷,直到後期瞭解事情的真相後才得以釋懷,而女藤井樹在與渡邊博子來往的書信中漸漸回憶起了與男藤井樹的點點滴滴,尤其是那掩藏在記憶深處的情愫,再到後來的那87張寫有藤井樹的借書卡,以及《追憶似水年華》後面的那張少女的肖像,反而讓女藤井樹對男藤井樹的記憶越來越深,直到明白事情真相後的微微一笑。

正是因為日本文化審美的這種“向死而生”的“死亡”基調,才讓男藤井樹躍然紙上,深深雕刻在讀者和渡邊博子及女藤井樹的心中,也讓男藤井樹的死亡,成為求得美的瞬間永恆存在的寂靜之法。

《情書》讀完後,我的感觸就是“此情可待成追憶, 只是當時已惘然。”如果當初男藤井樹在讓女藤井樹幫忙還書的那一個雪天,沒有欲語還休,而是表明了自己的心意,是不是就是另外一種結局呢?而“人生若只如初見,何事秋風悲畫扇”其實就是我讀過《情書》後的一種唏噓。