全世界的中能同步輻射裝置目前有20臺左右,上海光源的效能在第三代光源中屬於第一梯隊。上圖中的圓形建築為上海光源。

導 讀

自2009年建成開放以來,上海光源孕育了許多重量級的科學研究成果,也為“上海張江大科學設施叢集”以及我國正在建設的其他大科學裝置積累了寶貴的技術和運營管理經驗。

今日,《知識分子》推薦《國家科學評論》(National Science Review, NSR)對上海光源科學中心主任、X射線自由電子鐳射試驗裝置專案首席科學家、中國科學院上海高等研究院副院長趙振堂院士的訪談。在訪談中,趙振堂介紹了上海光源、X射線自由電子鐳射裝置等的建設和發展歷程,並詳解這些專案可為我國其他大科學裝置的建設和執行提供哪些啟示。

撰文|趙維傑

● ● ●

01 上海光源的歷史與現狀

NSR:有一種說法是“上海光源是國內最大的大科學裝置”,這個說法準確嗎?

趙振堂:這個說法是2009年上海光源建成時講的,但是現在已經不準確了。那個時候,上海光源的確是國內投資最多、佔地規模最大的大科學裝置。但是在這之後的十幾年中,我國已經建設了幾個更大規模的科學裝置,比如天眼FAST、中國散裂中子源、正在建設的北京高能光源,以及就在上海光源旁邊的硬X射線自由電子鐳射裝置等。

不過到目前為止,上海光源仍然是我國使用者最多、使用者產出成果最多的大科學裝置。作為我國建成、使用較早的大科學裝置,上海光源為後續其他大科學裝置和大科學中心的建設和執行積累了一定的經驗。

NSR:能否簡單介紹一下上海光源的基本情況和建設過程?

趙振堂:上海光源是中能第三代同步輻射光源的一個代表。第三代同步輻射光源可以分為高、中、低三個能區。其中中能區的同步輻射光源是“價效比”比較高的一類,它是將電子束加速到3 GeV左右來產生光束,在20-30 keV波段有較好的出光效能。它的效能可以趨近高能光源,同時在1 eV到1 keV的低能波段也能提供很好效能的同步輻射。

目前全世界的中能同步輻射裝置有20臺左右,其中上海光源的效能在第三代光源中屬於第一梯隊。除了上海光源,英國的DIAMOND、法國的SOLEIL、西班牙的ALBA、美國的NSLS-II等也都是很好的第三代中能同步輻射光源。

上海光源的立項過程比較漫長。最初是在1993年,方守賢、丁大釗、冼鼎昌三位院士根據國際上的發展趨勢和我國科學研究的需求,提出中國應該建設一臺中能第三代同步輻射光源,中科院上海應用物理研究所積極響應這一建議,並且很快得到了中科院和上海市的支援。後來經過十多年的前期設計和預製研究,在2004年初,這個專案終於得到了國家批准。上海光源於2004年12月25日破土動工,2009年5月6日正式開放執行,接待首批使用者。

從2009年開放執行至今,上海光源保持了相當高的成果產出率,中國科學家利用上海光源做出了一大批重要的科技成果。在此過程中,上海光源的後續建設也在不斷推進。最初執行時,我們只有7條光束線。現在我們已經有23條束線,34個實驗站可以向用戶開放。到明年,我們將會有32條束線、50個實驗站投入使用者實驗執行。可以說,我們已經把上海光源建成了一個比較成熟的、世界先進的同步輻射光源設施,從明年開始的5到10年時間,將會是它執行和成果產出的黃金時期。

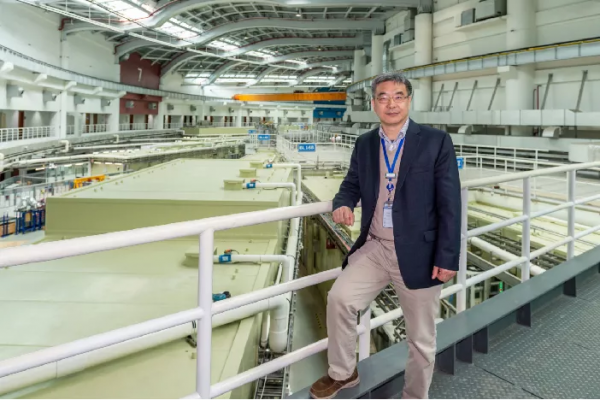

趙振堂在上海光源實驗大廳。

NSR:目前上海光源的使用者構成大概是怎樣的?產出了哪些比較重要的成果?

趙振堂:同步輻射光源可以產生X射線,主要功能是在原子和分子的層次上去研究物質的內部結構,可以做成像,也可以做譜學和大分子結構的研究。因此,它既可以用於基礎科學研究,也可以服務於產業應用。到目前為止,上海光源服務過來自全國各地3100多個研究組的34,000多名使用者,其中一半左右來自高校,30%左右來自科研機構,13%左右來自企業、7%左右來自醫院。在中科院的所有院所中,有大約80%的研究所都有科研人員來上海光源做過實驗。從學科分佈上看,生物學和生命科學的使用者佔25%左右,化學、材料、能源等領域的使用者也很多。

這些使用者在上海光源總計完成了15000項課題研究,產出了許多科技成果。比如,中科院物理所丁洪團隊利用上海光源,在國際上首次發現了外爾費米子,這項成果入選了Physical Review系列期刊125週年的紀念論文集。再比如,澤布替尼是百濟神州研發的第一款抗癌新藥,目前在美國和中國都已獲批上市。這是一款基於結構設計和篩選出來的藥物,在它的研製過程中,所有分子結合的結構資料,都是在上海光源獲得的。

上海光源也在解析禽流感、埃博拉、寨卡和新冠病毒結構,篩選抗病毒藥物與抗體以及支援新冠疫苗研製等方面取得了多項成果。此外,在甲烷高效轉化,單原子催化,超級鋼、石墨烯、碳纖維等高效能材料等研究方面,上海光源也幫助研究者解決了許多基本問題,促進了科學的進步和技術的應用。在過去10年中,上海光源的使用者成果9次入選年度中國科學十大進展、5次入選年度中國十大科技進展新聞。

NSR:上海光源在國際合作方面有哪些經驗?

趙振堂:上海光源本身的建設和發展是深深受益於國際合作的。在最初的設計和預研過程中,我們得到了美國、日本、歐洲很多科學家和研究機構的幫助,向他們學習了很多技術和經驗。我們的建設過程採用了國際評審的標準化方式,美國的科學家團隊為我們的設計方案進行了很多輪評審,幫助我們做了很多改進。在應用和管理層面上,我們也向國際團隊學習了先進的使用者管理和課題評估經驗,建立起了我們自己的使用者管理流程和體系。

而經過這麼多年的建設和發展,我們現在也開始有能力幫助其他國家來建設新的光源設施。在美國ALS光源的升級改造,以及韓國、加拿大、巴西等國家的光源建設過程中,我們都提供了一些技術支援,分別向他們提供了六極磁鐵、真空波盪器、直線加速器注入器等關鍵裝置。隨著中國科技水平的提升,我們已經不再只是單向地向國際同行學習經驗,現在也可以和大家坐在一起,分享我們的技術進展,共同討論未來的發展方向和思路。

事實上在過去幾十年中,同步輻射、加速器、粒子物理等相關領域一直是國際合作開放度最高,也是從國際合作中受益最多的領域。這深深受益於在高能物理領域的良好國際合作傳統。而且,粒子對撞機和同步輻射光源等大科學裝置也可以作為國際合作的基地,為各領域的科學家提供交流和合作的平臺。

02 建設中的自由電子鐳射裝置

NSR:2020年底,X射線自由電子鐳射試驗裝置通過了國家驗收,此外,硬X射線自由電子鐳射裝置也在建設中。這兩個裝置與上海光源之間是什麼關係?

趙振堂:自由電子鐳射和同步輻射光源的發展是緊密相關的,在上海光源的設計和預製研究階段,我們就已經開始考慮後續自由電子鐳射裝置的建設了。事實上早在上個世紀末和本世紀初,楊振寧先生就給當時的國家科技領導人先後寫了10封信,推動中國發展X射線電子鐳射裝置。

在X射線自由電子鐳射試驗裝置之前,我們就一直在研發相關的技術。首先是在上海應用物理研究所建設了“上海深紫外自由電子鐳射”試驗平臺,在這個平臺上,我們掌握了光陰極注入器、直線加速器、波盪器、自由電子鐳射除錯等關鍵技術,並在國際上首次實現了回聲型自由電子鐳射(Echo-Enabled Harmonic Generation, EEHG)的放大出光。之後我們又在大連建設了一個“極紫外自由電子鐳射裝置”。

在這些前期工作的基礎上,我們在2020年底完成了一臺8.8nm種子型自由電子鐳射裝置,即“X射線自由電子鐳射試驗裝置”的建設。這個裝置就坐落在上海光源北側,最近的距離只有50米左右。今年6月,我們已經獲得了最短2奈米波長、覆蓋整個水窗的自由電子鐳射,並開始嘗試用它來研究生物樣品。目前,我們正在對它進行擴建和升級改造,計劃在今年將它建設成為“軟X射線自由電子鐳射使用者裝置”,在明年正式向用戶開放。

此外,“上海硬X射線電子鐳射裝置”也於2018年4月破土動工,預計在未來幾年內建設完成。這個裝置緊鄰上海光源,從園區西側的地下穿過,建在埋深30米的隧道中,它的總長度是3.1公里。

上海硬X射線自由電子鐳射是基於超導直線加速器的自由電子鐳射,它的光脈衝重複頻率可以達到1 MHz,比軟X射線自由電子鐳射高了2萬倍。目前,世界上已經投入執行和正在建設的具有類似效能的硬X射線自由電子鐳射只有3臺,包括投入執行的歐洲自由電子鐳射(European XFEL),美國正在建設的LCLS-II,以及上海的硬X射線自由電子鐳射裝置。

在將來,我們還希望把自由電子鐳射和同步輻射光源的技術結合起來,把上海光源升級為相干的同步輻射光源。也有人把這樣的光源叫做“第五代光源”。

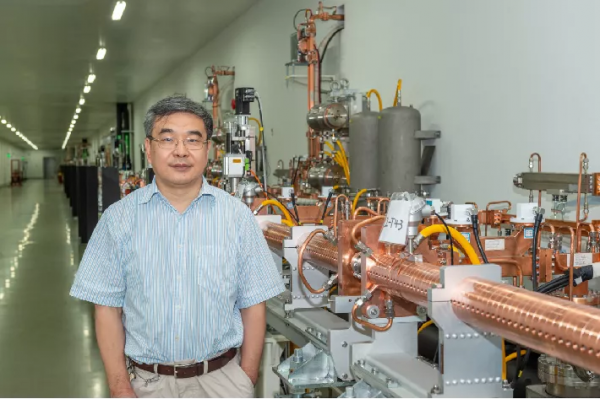

趙振堂在上海軟X自由電子鐳射(SXFEL)直線加速器的隧道中。

NSR:這兩種X射線電子鐳射裝置的應用場景和同步輻射光源有什麼不同?

趙振堂:和同步輻射光源相比,自由電子鐳射的亮度更高、相干性更好,因此它在成像和結構研究上能夠更加清晰和精確。另外很重要的一點是,自由電子鐳射的光脈衝長度比同步輻射短1000倍,因此可以研究同步輻射力所不及的快速過程。如果說同步輻射可以給分子拍照片,那麼自由電子鐳射就可以給分子拍電影,可以拍攝分子和細胞的快速動態過程。

NSR:自由電子鐳射的脈衝功率更高,它對樣品的破壞性也會更大。對於這個問題,有什麼解決的方法嗎?

趙振堂:有一些方法,比如人們正在發展“破壞前檢測”(Detection before Destruction, DBD)技術,就是要在樣品被破壞之前,在很短的時間內拿到我們所需要的資料。

NSR:自由電子鐳射的使用者組成會與同步輻射光源類似嗎?

趙振堂:會有一點不同。尤其在初期,自由電子鐳射的使用者可能會以物理、化學、材料等基礎科學領域的研究者為主,這是因為自由電子鐳射的特性剛好能夠幫助他們解決一些基礎的科學問題。比如,有美國研究者利用自由電子鐳射裝置,拍攝了化學鍵斷裂和結合的過程,這在以前是難以想象的。當然,生命科學等領域的使用者也可以使用自由電子鐳射裝置,來解決在同步輻射光源上難以解決的較為複雜的或者動態的結構問題。此外,還會有鐳射科學領域的使用者,利用裝置能夠提供的更強的鐳射,來研究鐳射領域本身的問題。

事實上,我們在自由電子鐳射建設的早期就做過一系列使用者研討工作,請國外科學家交流國際上X射線自由電子鐳射裝置的科學目標和重點應用,也請國內各相關領域的科學家提出他們希望用這一裝置解決的科學問題。做大科學裝置應該要以重大科學問題為導向,只有這樣,我們的裝置才能在最大程度上發揮作用、支援科學技術的發展。

03 逐漸成型的“張江大科學裝置叢集”

NSR:除了上海光源和自由電子鐳射裝置,“張江大科學設施叢集”還包含哪些設施?這個叢集有什麼特點?

趙振堂:這個叢集是“上海張江綜合性國家科學中心”的核心組成部分,是一個基於光子科學的設施叢集。除了上海光源、軟X射線自由電子鐳射裝置和硬X射線自由電子鐳射裝置,它還包括超強超短鐳射裝置和蛋白質研究設施。其中,蛋白質研究設施包含電鏡、核磁、質譜儀等一系列生命科學領域的常用裝置。將來還會建設電鏡中心、超快電子衍射(ultrafast electron diffraction, UED)裝置、超快電子顯微鏡(ultrafast electron microscopy, UEM)等。

與北京懷柔、合肥、深圳等地正在建設的大科學設施叢集相比,張江的叢集有一個特點,就是這些設施之間有更緊密的內在聯絡,它們基本上都是以光子科學為核心,產生光或者利用光的裝置,裝置之間有互補的關係,可以根據需要配合在一起使用。其實在國際上,類似這樣的設施佈局是一個發展趨勢,美國、日本等國家也都有將同步輻射光源、自由電子鐳射裝置,以及電子顯微鏡等佈置在同一個園區內的先例。在這樣的佈局下,不同的設施可以共用許多技術支撐條件,也方便使用者使用多種設施來進行實驗研究。

NSR:既然張江大科學設施叢集是以光子科學為基礎的,它是否也會去研究光子科學領域本身的一些科學問題?

趙振堂:沒錯。光子科學的核心問題就是如何更好地產生光和利用光。所以目前的主要研究方向包括如何進一步提高光源亮度和通量、如何使加速器光源小型化、如何製造更高效能的加速器、如何提高硬X射線自由電子鐳射的時間相干性,以及如何更好地探測和獲取自由電子鐳射照射樣品後產生的高速訊號等等。這些都是我們會不斷去研究的問題。只有在這些技術上不斷進步,我們才有可能一直在光子科學設施方面保持比較先進的水平。

04 啟示:未來的光源怎麼建?

NSR:在國內,北京、合肥等地也在建設綜合性科學中心,而且也都計劃建設光源類的設施。這些光源之間是互相重複的,還是有互補關係的?

趙振堂:在這個方面,我們國家已經做了一定的統籌佈局。從能區來看,這幾個光源是有互補性的。前面說過,上海光源是一個3.5 GeV的中能區光源,具有比較好的價效比。現在北京正在建設的是6 GeV的高能光源,而合肥的是0.8 GeV和擬建的2.2 GeV的低能區光源。這些光源的應用場景之間有一定的重合,但也是各有特色,在應用上是互補的。從科學技術的發展需求來看,這三個能區的光源都是應該部署的。

另外,目前我國科學家對於光源設施的需求非常旺盛,只靠上海光源是無法完全滿足這些需求的。目前,在我們收到的使用者實驗申請中,只有不到60%能透過我們的篩選,拿到機時,而且他們最終拿到的機時大概只有他們所申請機時數的四分之一。我看過一個統計,在中國科學家發表的、用到了同步輻射光源的研究論文中,有大約一半都是利用國外的同步輻射光源來完成的。也就是說,上海光源無法滿足全國使用者的需求。

NSR:所以從目前的情況來看,國內再建一箇中能區光源,也是有需求的?

趙振堂:我個人認為是有需求的。在目前的條件下,上海光源供不應求,所以我們會組織專家對提出申請的研究專案進行比較苛刻的篩選,由相關領域的科學家進行評審,挑選那些聚焦重大科學問題的專案優先給予機時。在這樣的機制下,一部分剛剛起步,還沒有太多前期積累的研究專案是比較難拿到機時的。但是這些研究方向,以及它們背後可能還比較年輕的科研人員,也會產出重大成果,也都是需要支援的。如果我們再有一箇中能區光源,將可以讓這些研究者都能有機會獲得相應的機時資源。

NSR:建設光源等大科學裝置,所需要的不只是土地和投資,也需要相應的人才,需要有經驗的團隊。現在,我國有足夠多的人才來建設這麼多大科學裝置嗎?

趙振堂:這的確是一個問題。現在我們有很多城市很有積極性,也願意投入土地和經費來支援大科學裝置的建設,但是我們能做這樣裝置的團隊並不多,如果將這些有積累和經驗的骨幹人才隨機地分散到各個裝置上去,結果很可能是一個裝置都做不好。

所以我認為,中國如果要建設更多的光源類裝置,也許不應該繼續採用上海光源的建設模式,去組建一個龐大的團隊,獨立完成所有的設計和建造工作。或許可以借鑑某些國外經驗,將研究機構的相關技術轉移到一個專業的高科技公司,由高科技公司來承擔和完成很大一部分的裝置建造工作。這樣的話,只需要一個比較小型的團隊,就可以把整個系統整合起來,高效地完成建設任務。

05 光源建設者的幸福時刻

NSR:你在光源領域工作了二十多年,哪些時刻讓你感到幸福?

趙振堂:首先我們作為大科學裝置的設計和建設者,在光源真正建成,並且達到設計效能的時候,會感覺非常高興。因為在這一天之前,所有這些指標都是寫在紙上的,而經過了這麼長時間的理論設計、技術攻關和整合除錯,當這些藍圖和指標最終成為現實、達到了先進水平的那一刻,我們確實是非常開心的。

另外,當科學家們利用我們的光源,突破了他很長時間都沒能突破的難題,獲得了重要的科學成果,贏得了國內外同行認可的時候,我們也會感到非常欣慰,甚至比自己獲得成果還高興。當然,這些成果是屬於使用者科學家的,是源於他們自己的科學想法的,但是在這些成果中,也確實體現了我們光源的價值,以及我們自己長期努力工作的價值。所以這是另外一個讓我們很有幸福感的時刻。

嘉賓簡介

在《國家科學評論》的採訪中,上海光源科學中心主任、X射線自由電子鐳射試驗裝置專案首席科學家、中國科學院上海高等研究院副院長趙振堂詳解上海光源、X射線自由電子鐳射裝置等的建設和發展歷程。

注:本文圖片由受訪者提供。本文原文為英文,首發於《國家科學評論》,《知識分子》獲授權首發其中文版。

英文原文:

Zhentang Zhao: Past and future of the Shanghai Synchrotron Radiation Facility

https://doi.org/10.1093/nsr/nwab18