著名書法家啟功先生在《古代詩歌、駢文的語法問題》一文中,曾經說過:“一字一音:一個字有幾個音素,但讀成的效果,終歸是一字一音。事物常有例外,但例外總是少數。漢字字音有一字二音的,如山西方言有時說‘鉤’為‘格留’,‘擺’為‘伯賴’,‘拐’為‘格外’,‘孔’為‘窟窿’,‘寬’為‘庫連’。”

啟功先生所舉“一字二音”之例,在山西方言中極為常見。這種現象,在語言語音學上叫“分音詞”。

自1985年晉語從北方官話中分離出來,獨立成為一級方言,分音詞便被作為晉語區最具代表性的詞彙之一,受到廣泛關注。

在晉語區,分音詞是一種系統性較高的語音、詞彙以及語法現象,不僅數量龐大,而且覆蓋面極廣,在晉語詞彙系統中扮演著非常重要的角色。

今天,咱們就來叨拉叨拉(聊一聊)這個“分音詞”。

什麼是分音詞

分音詞,顧名思義,是指由一個單音節的“字”,按聲韻分拆的規則,分讀為兩個音節的單純詞。也就是說,這是一種“一生二”式語音構詞法,即把一個字音分成兩個音節來讀,從而產生新的詞語。

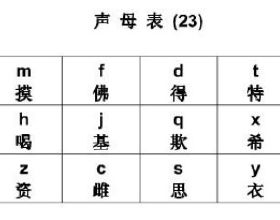

說得再具體一點,就是把一個本字音拆開成為聲母和韻母兩部分,聲母為第一個音節,韻母加聲母“l”拼讀成第二個音節,這兩個音節共同構成一個複音節單純詞。

也可以反過來這樣說,分音詞的前字聲母與後字韻母相拼,就能拼出一個與其意義相同的單音詞。

比如,山西平定方言中,把上街隨意走一走,叫“麼覽”,其實就是“漫步”的“漫”字的分音詞。

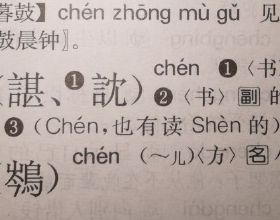

本字“漫”,拆成聲母“m”和韻母“an”,聲母“m”讀作“麼”(入聲),韻母“an”前面加聲母“l”,即為“覽”。

反之,用“麼”的聲母“m”,和“覽”的韻母“an”,再加上聲調(入聲)相拼,就可以得出“漫(man)”這個音節。

“漫”這一個音節,被拆分成了“麼”和“覽”兩個音節,這種現象就叫分音詞。

再比如,圈—窟連,躥—作亂,巷—黑浪,棒—卜浪,杆—圪攬,角—圪撈,驚—激靈,精—機靈,滾—骨攏,拌—不爛,扒—不拉,劃—忽拉,擺—不來,撐—嗤稜,哄—胡弄,渾—囫圇,卷—撅連,摩—摩捋,提—提溜,脫—突魯,嗅—吸溜……

類似這樣的分音詞,在晉語區的每一個方言片中都有大量的存在,晉語區各地的分音詞構造基本相同,只是數量上多少不一,語音上有較小的差異。

具體來說,晉語區的分音詞有如下共同特點:

其一,它們都是雙音節的聯綿語,兩個音節連綴成義,不能拆開,拆開就毫無意義了。也就是說,組成它的前字和後字,都只表音,而不表義,合起來才能成為一個完整的意思。

因此,它的兩個字一般沒有固定的字形。比如,巷,有的地方分音成“黑浪”,有的地方分音為“圪將”;滾,也是這樣的,可以分音成“骨攏”,也可以分音為“軲隆”。

不過呢,有一些分音詞因為進入普通話之中,成為了一個有著固定讀音和意義的基本詞彙,所以是有固定字形的,比如“孔”,其分音詞為“窟窿”,又如喉—喉嚨,趿—趿拉,渾—囫圇,瓠—葫蘆……

其二,分音詞的第一個音節的聲母,一般同於被分的單音節的聲母,只有極個別的有所變化;它的第二個音節的韻母和聲調,一般同於被分的單音節詞的韻母和聲調,只有極少數的聲調是有所變化的。

比如,抹,分音詞為“莫拉”,擦拭的意思,抹布、抹桌子。“抹”的聲母m,與“莫”的聲母是一樣的,“抹”的韻母a,與“拉”的韻母與聲調是一樣的。

其三,這一特點非常突出:分音詞的第一個音節,一定是帶有促音韻尾閉塞喉音的入聲音節,而第二個音節一定是帶有[l]的舒聲音節,前後兩個音節相切,得到對應的本詞的讀音。據此,分音詞也叫“嵌l詞”。

什麼是“嵌l詞”

“嵌l詞”,顧名思義,就是指“l”聲母嵌入其中的詞,特指嵌在第二個音節的詞。

也就是說,這種型別的分音詞,第一個音節都是入聲,第二個音節的聲母都是“l”。

比如,串,分音詞為“出孿”。一串一串的葡萄,山西方言這說成“一出孿一出孿的葡萄”。

“串”之所以被分音成“出孿”,就是把“串”的聲母ch讀成“出”(入聲),同時在“串”的韻母uan前面,加上聲母l,合起來就讀成“孿”了。

有一點需要說明的是,“分音詞”是“嵌l詞”的上位概念,二者並非完全等同,也就是說,分音詞包含了多種分音的形式,而“嵌l詞”屬於分音詞中最為常見的一種形式。也有很多分音詞,特別是其他方言中的分音詞,第二個音節並不一定是“嵌l”的詞。

比如,搞,分音詞為“鼓搗” “圪搗” “圪攪”:

“你在那裡不學習,圪搗甚了?”(私下搞小動作)

“你別瞎鼓搗,看把機器鼓搗壞了。”(反覆擺弄)

“大人說話,小孩孩不要瞎圪攪。”(擾亂)

“你當心點,不要讓他給圪搗住了。”(軟磨硬泡、巧言令色、欺騙引誘使對方就範)

又如,截,分音詞為“圪切”,意思是切下一段:“你嘴饞了哇,一會兒圪切個豬耳朵給你吃。”

再如,鼓,分音詞為“圪堵” “骨堵”,意思是鼓狀的隆起:“得腦(晉方言“腦袋”)磕在門框上了,起了個大圪堵。”

還有,哄,分音詞為“糊弄”,意思就是將就,或欺騙:

“年底了,又要寫個人總結了,網上下載一篇,改一改就糊弄過去了。”

“你不要再糊弄我,今天必須得還錢。”

上述幾個分音詞,其第二個音節均未出現“l”這個聲母。

這裡需要強調說明的是,分音詞不是晉語所獨有的,在河南固始(屬中原官話)、河南廣武(屬中原官話)、山東壽光(屬冀魯官話)、安徽懷遠 (屬江淮官話)、江淮流域的臨淮關、蚌埠、壽縣正陽關一帶(屬江淮官話)、天津方言(屬北京官話),以及閩語中都存在分音詞現象,只是數量不如晉方言多。

鑑於此,著名語言學家溫端政先生在2003年將晉語的分音詞限定為“入頭分音詞”,即“一種前字讀入聲,後字讀l母的雙音節單純詞,是透過語音手段分離單音詞而構成的一種特殊詞彙形式。”這樣,“不僅不影響內部一致性,而且具有高度的排他性 。”

據此,晉語分音詞的整體韻律特點為“全詞形成前暗後亮、前輕後重的強烈響度對比”,也就是說分音詞的第一個音節多為入聲,入聲往往讀得短而急促,第二個音節的聲母多以響度較大的邊音[l]開頭,使得前後韻律和諧,形成前暗後亮、前輕後重的響度對比效果。

分音詞的源頭在哪裡

有的語言學家認為,分音詞,特別是“嵌l詞”是操阿爾泰語的夷狄族在語言融合過程中,學習原始漢語的複子音時,所形成的語音分化現象。

不過,也有很多學者認為這種說法值得商榷。分音詞不能肯定是起源於古代少數民族語言,因為這一語言現象在古代漢語中很早就普遍存在,與先秦反語一脈相承。

所謂的先秦反語,其基本構造規則是,把一個字的聲母和韻母分開,然後在本字音的聲母后面加上一個別的韻母,在本字音的韻母前面加上一個別的聲母,從而產生一個新的雙音節組合。

比如《爾雅·釋器》:“不律謂之筆”。意思是,“筆”又名“不律”。“不”字與“筆”字聲母相同,“律”字與“筆”字韻母相同。“不律”與“筆”就構成反語與本字的關係。

又如,薺,《易·困》:“困於石,據於蒺藜。”《說文》:“薺 蒺藜也。”《爾雅·釋草》:“茨,蒺藜。”按:薺、茨乃聲符不同的異體字。

亢,《爾雅·釋鳥》:“亢,烏嚨。”晉代郭璞注:“謂喉嚨。”

渾,《列子·天瑞》:“氣形質具而來相離,故曰渾淪。”宋朝王觀國《學林》:“鶻崙為渾”。 明朝方以智《通雅》卷四九:“物完曰囫圇。”

以上所輯先秦兩漢文獻中出現反語詞,其實就是今天我們所說的“嵌l詞”“分音詞”。比如今天的晉方言稱“筆直”為“直不列”,這裡的“不列”,就是上古漢語中“筆”的分音詞“不律”的異寫。

據清人顧炎武《音學五書·音論卷下·反切之始》,以及民國時期著名古典文獻學家劉盼遂《文字音韻學論叢》,從魏晉至唐代,“反語”一直是一種活的語言現象,在社會上廣為流行。

到了宋朝,反語也被稱作“切腳詞” “二合字” “反切語”。

宋人筆記中關於反切詞的記載較多,下酌引數例:

王觀國《學林》卷八:“下到閭閻鄙語,亦有以音切為呼者。突鶯為團,屈陸為曲,鶴侖為渾,鶴盧為壺,咳洛為殼……”

俞文豹《吹劍錄全編·唾玉集》:“俗語切腳字:勃龍蓬字,勃蘭盤字,哭落鐸字,窟陀案字,黯賴壞字,骨露錮字,屈攣圈字,鶴盧浦字,哭郎堂字,突攣團字,吃落角字,只零清字,不可叵字。即釋典所謂‘二合字’。”

宋祁《宋景文筆記》:“孫炎作反切語,本出於俚俗常言:尚數百種。故謂‘就’為‘鯽溜’,凡人不慧者即曰‘不鯽溜’。謂‘團’曰‘突攣’,謂‘精’曰‘鯽令’,謂‘孔’曰‘窟籠’,不可勝舉。而唐盧全詩云‘不鯽溜鈍漢’。國朝林逋詩云‘團欒空繞百千回’。是不曉俚人反語。逋雖變‘突’為‘團’,亦其謬也。”

在元曲雜劇中,這種反語詞更是相當普遍,而且與今天的晉方言發音如出一轍。

雎景臣《般涉調·哨遍·耍孩兒》:“瞎王留引定火喬男女,胡踢蹬吹笛弄鼓。見一飈人馬到莊門,匹頭裡幾面旗舒。一面旗白鬍闌套住個迎霜兔,一面旗紅曲連打著個畢月烏,一面旗雞學舞,一面旗狗生雙翅,一面旗蛇纏胡蘆。”

這個散曲裡的“胡闌”是“環”的分音詞,“曲連”是“圈”的分音詞。可以看出,這是典型的晉語分音詞型別。

分音詞是怎麼產生的

關於“嵌 l詞”和“分音詞”的性質問題,即這種語言現象是怎麼產生的,迄今意見仍存分歧。相對來說,張崇先生在《嵌l詞探源》一文中主張傳統的緩讀分音說更具說服力。

所謂的緩讀分音,即一個單音節詞因放慢了讀音速度而分音,從而成為雙音節詞。

緩讀分音說,可能是最接近於晉語分音詞實際的一種觀點,目前晉語區多數方言中仍有為數不少的分音詞,在實際的言語中既可以出現分音詞的形式,可以出現本字詞的形式。

一般來說,在晉方言中,本字詞與其分音詞沒有意義上的區別,說話人可以自由選擇用哪一種形式。

比如,擺,分音詞為“不來”。山西人習慣說:“把這個衣裳在清水中擺擺。”也可以這樣說:“把這個衣裳在清水中不來不來。”

又如,畫,分音詞為“胡拉”,山西人喜歡說:“他拿起筆,隨手胡拉了幾下。”也可以這樣說:“他拿起筆,隨手畫了幾下。”

再如,精,分音詞為“機靈”,山西人大都說:“這後生過於機靈了,只佔便宜不吃虧。”也可以這樣說:“這後生過精了,只佔便宜不吃虧。”

你可能會問,山西人為甚這麼日怪,非要把本詞說成分音詞,非要把一個字音斷裂為兩個單音節來讀呢?

這就是晉語文化獨特的魅力所在。

在漢語中,同音詞、多義詞的數量非常之多,經常會產生歧義,讓人誤會。

比如:“他手上有個鼓。”看到這句話,人們的第一反應就是“他手裡拿著一個叫‘鼓’的樂器。”事實上,在晉語中,人們把“鼓狀物隆起、凸起”,也叫“鼓”。為了避免歧義,為了表達得更清晰明瞭,山西人往往會這樣說:“他手上有個骨堵。”骨堵,就是“鼓”的分音詞,意為隆起、凸起的鼓狀物。

因此,從個體的產生來說,分音詞可能是為了避免音節結構簡化帶來的同音詞過多,或者為了分化多義詞而創造的。其後,由於詞語之間的相互感染和語義的分化,又孳乳出了不少新的分音詞。到了宋元時期,分音詞呈井噴狀出現,並一直沿襲至今。

要之,分音詞這種語言現象,其造詞機制早在先秦兩漢時期就已存在了,在後來的漢語發展過程中,自然而然地出現了更多的緩言分音現象,是口語詞彙的雙音化洪流中出現的、‘集體無意識’的產物。這也從一個側面說明了晉語是非常古老的,較多地保留了古代漢語的成分,堪稱漢語研究的“活化石”。(張文平)