關於節育環的問題,颯姐之前也曾經寫過不少。只是這兩天,颯姐看到自己很喜歡,之前也曾經合作過的兩個女性健康大號,不約而同地釋出了兩篇「討伐」節育環的文章。

這個小東西被稱為「一代女性的疼痛記憶」,文章中可怕的上環和取環故事的描述,甚至有這樣的內容:

這兩個號,都是颯姐一直關注的號,很喜歡她們的內容,也曾經跟她們合作,寫過一些女性健康方面的稿件,但是這些關於節育環的內容裡,總有一些讓颯姐覺得有些不對。

雖然我的關注者數量,跟這些大號差了很多,傳播力也許根本不如她們,但是我依然想寫出來,讓大家看到。

在詳細寫這個小東西之前,有些簡單的話颯姐想說:

第一,節育環並不會導致子宮肌瘤和子宮癌,使用緩釋孕激素的節育環,還可以降低子宮內膜癌的風險。

「取環時發現多發子宮肌瘤」和「取環後診斷為子宮癌」,並不代表節育環就是導致疾病的病因,希望大家不要誤解。

其中「子宮癌」和「取環困難」之間,還有一種更合理的解釋,那就是癌變組織的侵襲,導致子宮壁脆弱,腫瘤的佔位同時導致宮腔變形,加重了取環的難度,同時加劇出血程度。

第二,正常放置,正常使用年限的節育環,並不會「長」進肉裡。

我們所說的「絕經後取環困難,是環長進了肉裡」,其實根本原因是絕經後沒有及時取出,因為雌激素水平下降,絕經女性子宮萎縮,宮腔縮小從而造成了節育環的嵌頓,導致取出困難。

第三,沒有百分百安全可靠的避孕方式。

我們在討論這種避孕方式帶給女性的是解放還是苦痛的同時,也要考慮時代的背景和一些人為因素的影響,並非只是讓節育環來承擔這一切。

我曾經遇到過很多對「上環」抱有很大的牴觸和恐懼的女性,有的已經不只一次來做人流手術,但是你在跟她普及避孕知識的時候,她依然是堅決搖頭告訴你:

吃藥不敢吃,因為是激素,上環是堅決不敢上的,大家都說,環會長進肉裡再也取不下來了。

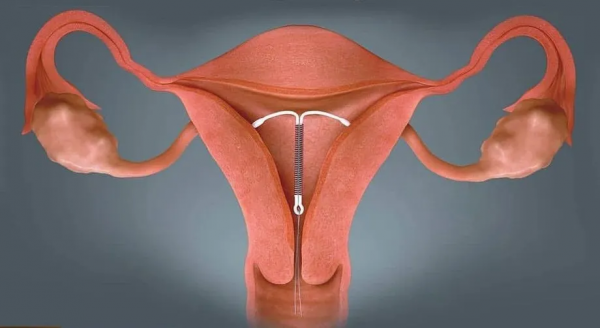

我們俗稱的「環」,其實還有一個官方的稱呼,叫做「宮內節育器」,英文名為intrauterine device, 縮寫為IUD。

古時候人們發現,往駱駝的子宮內放進小石子可以起到避孕的效果,這也許是最早的宮內節育器的雛形。

IUD是全世界最常用的可逆性避孕措施,在採取避孕措施的女性中使用率平均為23%,各國的使用率從低於2%到高於40%不等。2014年,IUD在亞洲採取避孕措施的女性中使用率為27%,在歐洲採取避孕措施的女性中為17%。

有研究認為,美國之所以IUD的使用率較低,是因為過去對IUD的負面宣傳,有關感染、異位妊娠和不孕風險的錯誤資訊,適用人群的錯誤資訊,以及對IUD作用機制的誤解,缺乏臨床醫生培訓等因素,限制了IUD的廣泛使用。

而在我們國家,這些因素也是一直存在。

在颯姐工作的這些年間,遇到做人流的女性,比遇到的來上環的女性數量要多得多。每次人流後的避孕指導,在談到放置宮內節育器這種避孕方式的時候,很多人都會提出這些常見的擔憂,讓她們害怕而不敢放環:

放環會不會從此「絕育」?

「節育環」成了「絕育環」,也許是來自於以訛傳訛的誤稱。宮內節育器並不會影響取環以後的正常生育。

當節育環放置在宮腔內的時候,可以發揮其避孕作用,這種作用機制,常常來自於銅離子或者其含有的藥物緩慢的釋放和形成無菌炎症反應來阻礙受精卵的著床。

在有的文章中,把這種作用機制成為「刮宮」,甚至用「上環後每個月都會經歷一次刮宮」來形容,颯姐覺得未免有些誇大之嫌。

要知道受精卵根本就沒有著床,何來「刮宮」之說?

上環會穿孔,會長進肉裡面嗎?

剛才說到,子宮穿孔跟上環取環時候,醫生的粗暴操作有很大關係。而正常放置好了以後,在發生子宮穿孔的機率極低。據報道,穿孔的發生率為1/1000,大多數可能發生在放置時,而不是節育器的後期移位。

而正常年限的服役,節育環一般極少發生「長」在肉裡面的情況,很多這種取環困難,是因為環超過了使用年限沒有及時取出,絕經後女性的子宮萎縮,造成了環嵌頓難取。

所以我們一般建議,在絕經後一年內取出節育環。

會導致宮外孕和感染?

很多人認為帶環會導致盆腔炎症,而事實上,大量的流行病學研究、臨床試驗和系統評價並不支援這種觀點。

- 一項納入超過22,000例女性的國際研究顯示,置入後前20日內的感染風險略低於1%,此後感染罕見,累積風險為0.1%。隨著使用時間的延長,盆腔炎性疾病的風險並未增加。

WHO 的一項涉及數個發展中國家,兩萬多宮內節育器使用者參與,隨訪時間超過一年的調查顯示,宮內節育器引發的盆腔感染率全球平均發生率為千分之 1.6,其發生率與地域有關,非洲最高,中國最低。

一旦使用IUD的女性受孕,其異位妊娠的風險的確將高於不使用IUD的女性,但是使用IUD的女性懷孕的風險本身就非常低,所以這些女性的總體異位妊娠風險仍然低於一般人群。

所以目前依然認為,宮內節育器並不會引起更多的異位妊娠。而且,未採用避孕措施的女性發生異位妊娠的風險是IUD使用者的10倍 。

其實,放置節育環最為常見的不適,就是月經量過多,淋漓不淨,還有腰痛和小腹疼痛。

放置後前6個月內取出IUD的最常見原因就是疼痛和不規則出血(分別為28%-35%和10%-19%)。一般來說,剛放環的時候這種不適比較常見,隨著時間的推移,可能會逐漸減輕。

說了那麼多,颯姐希望你們明白的是:

宮內節育器並不是我們所想象的那麼可怕。從整體來看,它依然是一種有效性和安全性高、易於使用、費用便宜,是最常用的長效可逆性避孕措施。

美國的婦產科協會(ACOG)在指南中明確指出宮內節育器可以提供安全、有效、可逆長期的避孕效果。

不僅如此,加拿大婦產科醫學協會英國皇家婦產科學會也認為,宮內節育器十分高效,是被推薦的長效避孕方法,且適用於任何年齡階段的女性。

太多女性存在對於節育環的牴觸和恐懼,颯姐今天卻想為這個小東西說句公道話:

媽媽們如今遭遇「取環困境」受罪的重要原因,不應該全部歸結於節育環本身。

在我們的媽媽們經歷的那個特殊的年代,因為計劃生育的實施,出現大規模的「強制上環」,大家對於這種違背了自主意願的方式,本就容易出現牴觸和反感。

再加上受到當時使用的節育環的型別限制,醫生的不夠熟練,操作不規範,後續隨訪和指導不到位,導致大家對於節育器的瞭解缺失,不知道這個東西存在使用年限,也不明白需要在絕經後儘快取出,才應該是導致一代女性苦痛的重要因素。

關注絕經女性的節育環問題,颯姐覺得真的是非常有必要的。但是在關注這個問題的同時,我們作為科普知識的傳播者,也應該注意不應該因為語言的偏差而導致年輕一代,尤其是對於節育環不夠了解的人們,產生不必要的誤解和牴觸。

老式的不鏽鋼圓環,三角環等,確實相對來說脫落和副作用較多,如今已經逐漸棄用。新型的愛母環,可以緩釋孕激素的曼月樂環等,是現在常見的節育環型別。

同時颯姐覺得,我們也應該看到,在當時那個時代的情況下,避孕方法的選擇上,男性們的意識淡薄和責任缺失。

從「愛面子」到「結紮了不能幹體力活」,到「不想帶套」,這些理由讓太多男性輕鬆地把自己置身事外,把避孕當成「女人來做就好」的事,讓女性來承擔。

避孕,帶給女性的沉重和痛苦,不應該被節育環背鍋。我們也許只有在前進之後回頭看,才能真正意識到,當時身在其中的人,在那個時期,因為環境和人為因素所限,意識不到的不足和錯誤。

沒有百分百可靠又安全的避孕方法,除非你一輩子保持單身禁慾。慶幸的是,隨著醫學的發展,在避孕方法的探索上,我們已經擁有了越來越多的選擇。

在考慮這些選擇的時候,客觀看待,正確使用,選擇最適合自己的避孕方法,不僅是對避孕的負責,也是對另一半的愛護。

無論將來,避孕的方式會如何發展,能實現多麼先進的進步,颯姐希望所有人應該記得這句話:

避孕從來不是女人的義務。在避孕這件事上,男性,從來都不應該缺席。

好在,隨著社會的發展和人們意識的改變,已經有越來越多的男性意識到自己在「避孕」這件事上,應該更好地參與進來。而被視為「殘害了一代中國女性」的節育環,也應該得到大家一個公平的對待。

畢竟,作為一種避孕工具,它曾經如何被人們使用,總是身不由己。

#夏天來了##健康科普排位賽##真相來了#@頭條號@頭條健康@頭條闢謠

參考文獻:

[1]Buhling KJ, Zite NB, Lotke P, Black K, for the INTRA Writing Group Worldwide use of intrauterine contraception: A review. Contraception. 2014;89(3):162.

[2]Heinemann K, Reed S, Moehner S, Minh TD

[3]Risk of uterine perforation with levonorgestrel-releasing and copper intrauterine devices in the European Active Surveillance Study on Intrauterine Devices. Contraception. 2015;91(4):274.

[4]ACOG Committee Opinion no. 450: Increasing use of contraceptive implants and intrauterine devices to reduce unintended pregnancy. Obstet Gynecol. 2009;114(6):1434.

[5]Farley TM, Rosenberg MJ, Rowe PJ, Chen JH, Meirik O Intrauterine devices and pelvic inflammatory disease: An international perspective.Lancet. 1992;339(8796):785.

[6]Long-term safety and effectiveness of copper-releasing intrauterine devices: a case-study