我的老家在保定的一個小縣城,我第一次回老家,是隨母親回鄉省親。

那一年正月初六,天氣格外寒冷,街上的人凍得呼著長長的白氣。因為是春節假期的緣故,車廂裡十分冷清,旅客稀稀落落,我們對面座位沒有人,我可以隨意走動,也可以躺平睡覺。窗外的景象飛快地掠過:連綿起伏的山脈、成片的樹木、整齊的田地、低矮的房屋……偶爾還有幾隻吃草的山羊,雖然這些景緻並不稀罕,但在火車上看,還是令我興奮不已。

我們在北京下了車,又坐上了一輛像公共汽車似的列車,母親說這是“小火車”。天黑亮燈的時候,我們終於到站了。有兩個小夥子早在車站等候了,這兩個是母親姨家的孫子。他們雖比我這個四歲小孩大二十多歲,但論起輩份來,卻跟我以兄妹相稱。這樣複雜的輩分關係,那時我是搞不懂的。只聽他們總說,我是“茄子不大,長在輩上了”。

我們連著四日宿在母親姨孫的“老大”家。這個“老大”別看歲數不大,已經有兩個孩子了,一女一男,女兒九歲,叫“花兒”,上三年級,扎著兩個沖天的羊角小辮,每天揹著花書包去上學;兒子比我大一歲,長得濃眉大眼,叫“虎子”,上幼兒園中班。他倆比我的輩份小,應該叫我“小姑”。虎子比他姐姐強,對我這個長輩很“尊敬”,“小姑!小姑!”叫得很順口。

姐弟倆每日結伴上學放學,回來後從花書包取出書本寫作業,我看著可真眼饞,我什麼時候才能上學啊。一日下午,花兒說:“你跟我們去上學吧!”,“真的嗎?”我有些不信,“當然是真的!”花兒眉毛一挑,肯定地說。

學校離花兒家很近,房後是一個池塘,池塘邊有幾棵枝條倒垂的柳樹,雖然枝葉有些枯黃,但它隨風搖曳的姿態,是那麼嫋娜。我想這可比我家鄉直楞楞的楊柳好看多了,就是不知道這個垂柳到了春天,樹枝是不是也能抽出枝條,剪一段抽空的樹皮當哨吹,可惜現在是冬天,樹枝太乾,試不成。

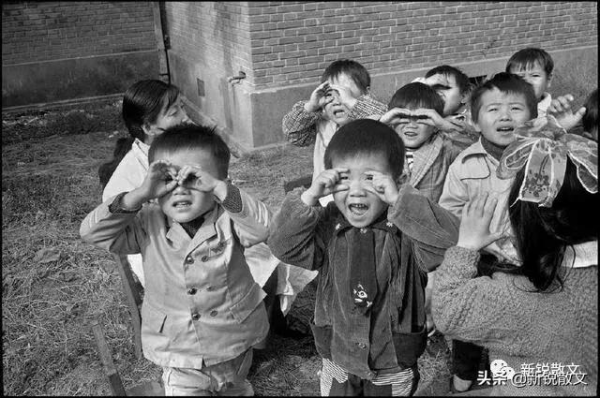

繞過池塘不遠處就是學校。小學和幼兒園的校舍在一個院裡。第一節課我跟虎子上課,幼兒園老師是個梳著兩根麻花辮的年輕女孩,面板略黑,眼睛笑眯眯地,她讓小朋友們在操場上排成一隊要作遊戲,我站在旁邊觀望著。老師看到了我,向小朋友們問道,“這個小朋友是誰呀?”,虎子響亮地回答:“是我的小姑,是從內蒙古來的!”老師微笑著對我說:“哦,是從內蒙古來的,你叫什麼呀?到隊伍裡來,一起玩吧!”我羞澀地低下了頭,“我叫麗麗!”。我正在遲疑中,虎子跑過來拉著我進了隊伍,玩的是老鷹抓小雞的遊戲,老師先當了老鷹,然後她還叫我去當了一回老鷹,在快樂地躲閃追逐中,我的羞澀和膽怯全拋到九霄雲外了。

課間的時候,花兒來了。第二節課她要帶我去她的教室上課。她讓我坐在最後一排,是一節語文課,一個男老師,大概有四十歲左右,戴一副黑框眼鏡,穿一身藍色中山裝,教得什麼我是不知道的,他念課文時向我這邊走過來,花兒扭過頭來,擺手向我示意,並連連低聲說:“蹲——下!蹲——下!”我慌亂地趕緊蹲下身,心撲通撲通地,快要跳出來。我硬著頭皮,不敢抬眼看他,只等待著他的責問。誰知他竟沒有走過來,轉身回到講臺上去了,我跳到嗓子眼的心這才慢慢地回到肚裡。這一節課好漫長啊,總也等不到下課的鈴聲。

在這裡住了四天,母親每天帶著我走親訪友,她每到一處都會買些酒啊,罐頭啊,麥乳精啊,香腸啊什麼的。母親以前的老鄰居老同學聽說她回鄉的訊息,紛紛趕來看她。她們說著家鄉話,興致勃勃地訴說著家長裡短,又如數家珍地回憶著她們過去共同經歷的點點滴滴。“改子!你沒忘本!一點鄉音都沒有變!”,一個胖臉、榻鼻子的女人冒出了一句。“改子?”,她怎麼叫母親“改子”,可真難聽!我心裡疑惑著,還有些說不出的難過,好似母親犯了一個什麼錯誤,我不願問她,只悄悄地埋在心裡。待返回我們自己的家後,我迫不及待地問父親“改子”是誰?父親笑著說:“你怎麼知道的?”我喊著說:“老家的人叫我媽叫‘改子’!”,“這是你媽小時候的小名,你姥爺只有你媽和你姨兩個女兒,想要個兒子,就給你媽起了這個小名,就跟有人給女孩起‘招弟’‘來弟’一個道理。”我這才如釋重負了。

我們到這裡的第五天,母親帶著我來到她的舅舅家,——我的舅姥爺家。舅姥爺家只有他和舅姥姥兩個人,他們的女兒在北京城裡工作。他們有三間正房兩間糧房,院子裡鋪著紅彤彤的磚,用水洗得都平滑光亮了。舅姥爺每天的任務是:早上打掃院子,下午帶我去聽評書。說評書,是這裡春節期間才有的文化節目,過了大年十五就沒有了。地點就在舅姥爺房後的麥場。聽書的人自帶小板凳,圍坐在演員前方。說書人,是個大高個的中年婦女,盤著“雞窩頭”,穿一套淺灰色壓棗紅邊的小翻領套裝。我只覺得她的“雞窩頭”摩登,至於她講了什麼小說,我是聽不進去,也是聽不懂的。

這裡都是老住戶,誰家來個生面孔,會很扎眼,備受大人孩子的關注。有兩個調皮的小男孩從我身後,拿小石子擲我,惹得舅姥爺瞪著眼睛訓斥他們;大人們則饒有興趣地詢問舅姥爺:我是誰,是從哪來的……得知我是從內蒙古來的,眼睛立刻閃著新奇的光芒,說:“說個內蒙話!說個內蒙話!……”。他們對內蒙古來的草原兒女是很好奇的,因為在他們的印象裡,內蒙古人個個都說蒙語,拿著大碗喝酒,吃手扒肉,騎著高頭大馬,馳騁在遼闊的大草原上。誰知我也和他們一樣,只會說漢語,不會騎大馬,此時我對自己很失望,在他們面前,我只有緘默了。

我和舅姥爺去聽評書,舅姥姥是不去的。但她有時會爬上梯子上房眺望,那時她已七十多歲,身體真是康健。待我們聽書回來,舅姥姥就會變魔術似的給我拿出個黃澄澄的柿子,每天一個,總感覺像是有個聚寶盆,有吃不完的柿子。我心裡好奇:杮子是從哪裡變出來的呢?一日聽書回來,我就一直跟著舅姥姥,她走到哪,我就跟到哪,終於讓我看到:原來柿子是從糧房的一個袋子裡變出來的,裡面還剩五個,——後來我再也沒有吃過像舅舅姥姥給我的那麼好吃的柿子。

我們是被大姑的兩個兒子從舅姥爺家接走的。大姑有三男三女,大兒子二兒子已經成家,分別住在前後院。二女兒和小女兒上高中,小兒子上小學,他們學習緊張,帶我出去玩的時候少。唯有大姐,她高中畢業,沒考上大學,在家幫忙做家務,其餘的時間就是帶我出去玩,我最喜歡跟她去看電影。離她家十來分鐘的路程,有一個軍隊駐地,經常下午放電影,她便帶我去看,基本都是些戰鬥片。有一次,看完一部電影,快走回家了,只聽得走在後面的人說,“又放映了一部,今天下午放映兩部!”,“走再返回去看去!”大姐拉起我的手,小跑起來,沒跑幾步,我只覺小腹疼,實在跑不動,她背起我,連跑帶顛地趕往電影院。前幾年我陪父親回家看望大姑,跟大姐說起趕場子看電影的事,她笑著說:“你還記得這事呢!”

一日,大姐聽說縣京劇團最近幾天在大禮堂演出,母親對大姑說:“大姐愛看戲,我們晚上看戲去吧。”吃過晚飯,一大家子十多口熱熱鬧鬧地看戲去嘍。母親由大姐領路去買票,回來帶回瓜子、麻糖、花生。坐下後,等了好一會,戲臺幕布拉開,一陣震耳欲聾的鑼鼓聲“咚咚咚”作響,穿著紅紅綠綠服裝,畫著臉譜的演員登臺了,有頭戴紅色珠絨球打扮的,有腰間帶挎刀的,還上來一個黑臉,大鬍子垂在腰間的老頭,很威嚴的樣子,哼哼啊啊地唱了好一陣;又上來一個身著素衣白臉紅眼的大青衣,一臉的愁容哀怨,她一邊甩著長長的白袖子,一邊咿咿呀呀地唱個不停。我的睏意上來了,眼皮要打架,又猛然分開,硬撐著想等等看有沒有吸引人的。迷糊中聽見大姑跟母親在說二伯父家的二女兒在北京學習京劇的事。我的瞌睡蟲頓時跑了,我想二姐姐說不定今天還會登臺呢。終於等上來一個頭戴珠冠身著華服的年輕女人,她身體一動冠上的珠子就顫動,我想她說不定就是二姐姐呢,可惜她倒很乾脆,沒唱一會就下去了。後來又上來一個頭頂梳著馬尾辮,穿著一身白衣白褲的男子,他不停地甩著高高的辮子,“他幹嗎要甩辮子?”我問母親,“他犯了法!”母親說,看著他哼哼唧唧個沒完,瞌睡蟲又來了,只聽得母親說,“麗麗,別睡!快看小丑!”我使勁翻了翻僵硬的眼皮,看到臺上有一個小丑,鼻樑上抹了一塊白。管他什麼小丑,我的眼皮實在是不受我的控制了。

當我清醒的時候,已經在母親的背上了。一輪明月高高地掛在藏青色的天空上,無數的星星快活地眨著眼睛,它們在默默地傾聽我們的歡聲笑語,這是多麼醉人的夜啊!

轉眼間,三十多年過去了,其間也回去過,如今早已物是人非,什麼時候能再回到那個魂牽夢繞的地方……

作者簡介:慄萬莉,內蒙古烏海人,愛好文學、書法,常有作品在《烏海日報》發表。