2014年2月27日,全國人大常委會透過兩個決定,一個是確定9月3日為中國人民抗日戰爭勝利紀念日,另一個是將12月13日設立為南京大屠殺死難者國家公祭日。

1937年12月13日,侵華日軍攻陷南京城,在華中方面軍司令官松井石根和第6師團師團長谷壽夫等人的指揮下,日軍在南京對中國戰俘和居民進行了長達6周慘絕人寰的大屠殺,30餘萬無辜的中國人死於日軍的屠刀之下。這樣滔天罪行和暴行當然每個直接犯罪者都負有法律和道德的責任。

然而,在第二次世界大戰結束後,在認定南京大屠殺的罪惡事實和懲治有關罪犯方面卻歷經曲折,至今餘波不斷。

東京審判中的“微弱多數”

1946年1月19日,遠東最高盟國統帥部根據同盟國授權,公佈《遠東國際軍事法庭憲章》,宣佈成立遠東國際軍事法庭(下面簡稱東京法庭)。1946年2月15日,東京法庭成立,簽署日本投降檔案的九個盟方國家中國、蘇聯、美國、英國、法國、荷蘭、加拿大、澳大利亞、紐西蘭均指定一位法官出任審判人員。1946年4月3日,又增加了印度和菲律賓的法官各一名。此後,東京法庭就由這11個法官組成,對二戰的日本戰犯進行審判(史上亦稱東京審判)。東京法庭於1946年4月29日接受了盟軍最高統帥部國際檢察處對東條英機、廣田弘毅、松井石根等28名被告的起訴,並於1946年5月3日至1948年11月12日在東京對這批日本主要戰犯進行了審理。包括東條英機和松井石根在內的7名甲級戰犯最後被判處絞刑。

來自11個國家的法官,所在國法律體系不盡相同,法制環境也各有差異,特別是對法律都有各自的理解,這對後來的判決埋下了不確定因素。來自印度的巴爾法官(Pol)就堅持日本戰犯“全員無罪”。法國法官柏納特和荷蘭法官洛林也和巴爾的觀點一致。另外,還有來自廢除死刑國家的法官,如澳大利亞的韋伯(庭長)和蘇聯的扎里亞諾夫。因此,單從法官的組成的角度看,要作出對侵華日軍元兇繩之以法並處以極刑的判決,難度不小。

代表中國的是梅汝璈法官。他在到達東京後即表態:“我既受國人之託,決勉力依法行事,斷不使戰爭元兇逃脫法網!”1948年4月,歷時兩年的庭審終於結束,法庭進入起草判決書階段。在梅汝璈的爭取下,法官們推定由中國法官負責起草判決書中有關中國的部分。梅汝璈與助手楊壽林、羅集誼等人,在兩百多頁的初稿上傾注了大量心血。

當整個判決書起草至一半時,梅汝璈在一次法官會議上慷慨陳詞道:“由法庭掌握的大量證據,可以看出,日軍在南京的暴行,比德軍在奧斯維辛集中營單純用毒氣屠殺,更加慘絕人寰。砍頭、劈腦、切腹、挖心、水溺、火燒、砍去四肢、割生殖器、刺穿陰戶或肛門等等,舉凡一個殺人狂所能想像得出的殘酷方法,日軍都施用了,南京的許多婦女被強姦後又被殺掉,日軍還將她們的屍體斬斷。對此種人類文明史上罕見之暴行,我建議,在判決書中應該單設一章予以說明。”梅汝璈剛剛落座又站起來壓低嗓音補充道:“我的這個請求,務請各位同仁能夠予以理解、贊同。”庭長韋伯表示同意,其他法官也同意了。

判決書定為十一章。在草擬過程中,印度、法國、荷蘭、澳大利亞和菲律賓的法官,各自提出了個別意見書。其中最引人注目的是印度巴爾的英文長達25萬字、日譯本共1912頁的意見書,主張將日本戰犯完全無罪開釋。巴爾認為,“侵略戰爭是一種國家行為,國際法的追訴物件僅僅是國家,而不能罪及個人”;“國際法對於違反它的規定的國家予以制裁,但對於違反它的個人因沒有規定製裁方法而無從著手處罰”;“即使日本對那場戰爭負有道德的責任,但是沒有法律責任”。

十一國法官在兩年多的交往中,儘管私交不錯,但各位法官都堅定地站在自己堅持已久的理念和原則一邊,各不讓步。十一國法官紛紛援引本國法律條款,各執己見,爭得面紅耳赤。除了在罪與非罪上的爭議外,對是否判處死刑的爭議更是激烈。韋伯主張將戰犯們流放到荒島上。美國法官同意死刑,但他的注意力僅限於對發動太平洋戰爭和虐待美軍俘虜的那些戰犯堅持判死刑。由於二戰後的美國的特殊地位,其意見也影響到其他國家的法官。儘管當時中國已經和美國一樣,是聯合國“五強”之一,但在其他國家看來,中國仍然是一個貧弱之國,其話語權的影響力遠不能與其他幾國相比。

在此情況下,梅汝璈意識到,將侵華日軍元兇送上絞刑架的中國人民的正義要求完全有面臨夭折的危險。梅汝璈和助手們暗下決心:像土肥原賢二和松井石根這樣的戰犯,雙手沾滿中國人民的鮮血,若不能嚴懲,決無顏再見江東父老,惟蹈海而死,以謝國人!在隨後的整整一個星期裡,梅汝璈等人日夜與各國法官磋商,費了無數口舌。1948年11月4日上午,東京法庭開始宣判,判決書宣讀了7天,持續到11月12日。二十五名被告(因審理時間漫長,原定的二十八名被告中兩名死亡,一名患神經病)全部宣判有罪,其中東條英機和松井石根等7人被判絞刑。

由於判決書的製作是在極為秘密的情況下進行的,直至公開宣讀後才知道結果。至於法官們的秘密評議(量刑)的具體情況,並無任何透露。後來坊間流傳的法官投票表決結果是六票對五票,只以一票之“微弱多數”通過了對日本七名甲級戰犯處以絞刑的說法,實際上是外界根據法官們平時的態度推測出來的。具體地說,就是印度、法國、荷蘭、澳大利亞和蘇聯投了反對票,其他六國法官投了贊成票。毋庸諱言的是,這個最後判決的過程,肯定是一個充滿著複雜曲折的過程。而對於中國法官來說,肯定更是一個充滿了艱難而又辛酸的過程。

不可忽視的日方辯解的負面影響力

松井石根

在東京審判中,松井石根拒不認罪。他把日本的侵華戰爭說成是“兄弟之爭”,是“哥哥教訓不聽話的弟弟”,是“愛的戰爭”等。他說:“我總是堅信中日兩國之間的衝突是所謂‘亞洲家庭’兄弟間的爭吵,日本不可避免地要動用武力,這同哥哥經過長期忍耐後趕走不聽話的弟弟沒有什麼兩樣。採取這一行動的目的在於促使中國回心轉意。”

松井石根的這番辯解中的“兄弟之爭”的邏輯,在場的美國檢察官莫羅感到好笑。莫羅此前曾經到南京等地進行過實地調查,並向東京法庭提供過當時南京國際安全區籌辦人之一的約翰.馬基神父拍攝的關於“南京大屠殺”的記錄影片。莫羅當場質問松井石根:“請問,‘弟弟’對‘哥哥’的‘愛’反應如何?”松井回答:“‘弟弟’沒有理解這一點,對‘哥哥’的‘愛’一點兒也不感到高興。”

莫羅覺得松井這種荒唐的邏輯根本不值一駁。但對許多日本人而言,卻覺得松井的辯解有一定的道理。他們認為“進入”中國和亞洲其他國家都是為了幫助當地的社會進步。松井石根在進攻南京前就曾說道:“本人此次赴前線(指南京)並非去同敵人打仗,而是帶著安慰兄弟(指中國人)的心情前去的。”

美國著名學者魯思·本尼迪克特所著的《菊與刀》,對日本人的這種矛盾性格和思維邏輯剖析得相當到位:“當他們感到這是履行日本的‘使命’時,他們就會非常狂熱地參加。當他們試圖把自己的道德輸出到那些並不通行日本善行標準的國度時,他們最易受到傷害。他們‘善良’的‘大東亞’共榮圈計劃失敗了,中國人和菲律賓人所採取的態度令許多日本人感到憤慨。”令人遺憾的是,日本人的這種矛盾性格和思維邏輯,從那時到現在,一直從負面影響著不少日本人對當年日軍侵華的看法,這自然也影響到他們對東京審判、對南京大屠殺的看法。

日本戰犯的辯護律師還說,南京佔領初期,南京遺屍遍地全是中國軍人於撤退時互相火併殘殺所致。當時各國法官都認為這完全是胡說八道,是絕對不可想象的事情。

但是,後來隨著歷史資料不斷面世,特別是當年國軍參加南京保衛戰當事人,例如劉斐(時任淞滬會戰和南京保衛戰作戰組的負責將領)、宋希濂(時任南京保衛戰參戰部隊軍長)和王耀武(時任南京保衛戰參戰部隊師長)的回憶,以及蔣介石日記的解密,便知道那些日方的說法的確也有極小的一部分是符合事實的。

當時南京擁有一千艘以上的大小船隻,倘使那些南京保衛戰的國軍指揮官們能作一些有計劃,有秩序的撤退安排,而國軍士兵又有一定的素質,至少那十餘萬國軍官兵絕大部分是可以安全渡江的,不至於大量的官兵會死於互相火併、踐踏和被日軍當作水鴨或兔子打死。特別難以啟齒是有的高階指揮官也在混亂中被踩身亡。一位中國著名學者寫道:“講抗戰史又不能避開當時中國的病弱,這不僅體現為經濟和科技水平落後,也表現為當政的國民政府的腐朽。如南京保衛戰時11萬守軍面對同等數目的日軍進攻,僅5天便全軍崩潰且官兵四散,結果多數人當了俘虜慘遭屠殺。國人應譴責日軍在南京屠城的暴行,同時不能迴避守軍保國衛民的無能。再如抗戰期間以國民黨副總裁為首的大批軍政官員投日組織偽政權,政府軍有60萬人降敵變成偽軍,這種民族恥辱是不應諱言的事實。”

儘管我們這種民族的恥辱並不意味著對日軍任意屠殺我三十萬無辜同胞的滔天罪惡有絲毫的減輕,但是,從那時到現在,松井石根和律師們的辯解對很多日本人和其他國家民眾的負面影響還是不可忽視的。

完全伸張正義仍然任重道遠

除了日本人的錯誤認識外,西方國家對南京大屠殺相當漠視。這也是為南京大屠殺完全伸張正義的一個重要障礙。

筆者附註:今年12月13日是第八個南京大屠殺死難者國家公祭日。此稿完成於三年前,被某刊物“雪藏”至今未發。隨著眾所周知的形勢變化,看來中日之間的歷史問題將會逐步淡化。但無論如何,歷史的教訓總是應該記取的。

有位中國學者在一次國際研討會上,曾提到了南京大屠殺和反猶大屠殺的問題。一位法國學者嚴肅地告知:這兩件事是不能相提並論的,因為日本侵華與德國反猶是性質不同的。他還進一步解釋說,德國對猶太人是種族滅絕,日本對華是殖民戰爭,後者在某種程度上有助於中國的工業化,例如日本佔領“滿洲”就使東北成為中國的重工業基地。至於侵華日軍的“三光”政策等,那位法國學者說這可以稱作“暴行”,在戰爭中常見,而且中國人自相殘殺、歷屆中國統治者對本國人的壓迫和殺戮也不為不殘酷。這個觀點簡單概括就是以社會發展的“先進”和“落後”劃線,在西方有相當的代表性。換言之,德國法西斯打碎的是歐洲民主、自由、繁榮的天堂,而中國人本來就生活在地獄之中。

這完全是典型的西方中心主義和殖民主義觀點。值得注意的是,這種觀點在中國國內現在也有市場。特別是有人還把舊中國的背景移到了新中國。比如有的學者就把新中國成立後的鎮壓反革命處決的人數和“文革”中武鬥傷亡人數別有用心地與南京大屠殺被害同胞進行“人數比較”,實在是令人感到匪夷所思!

毫無疑問,在中國持上面這種觀點的人數很少。但是,對南京大屠殺不大關心的中國人,特別是年輕人並不少。

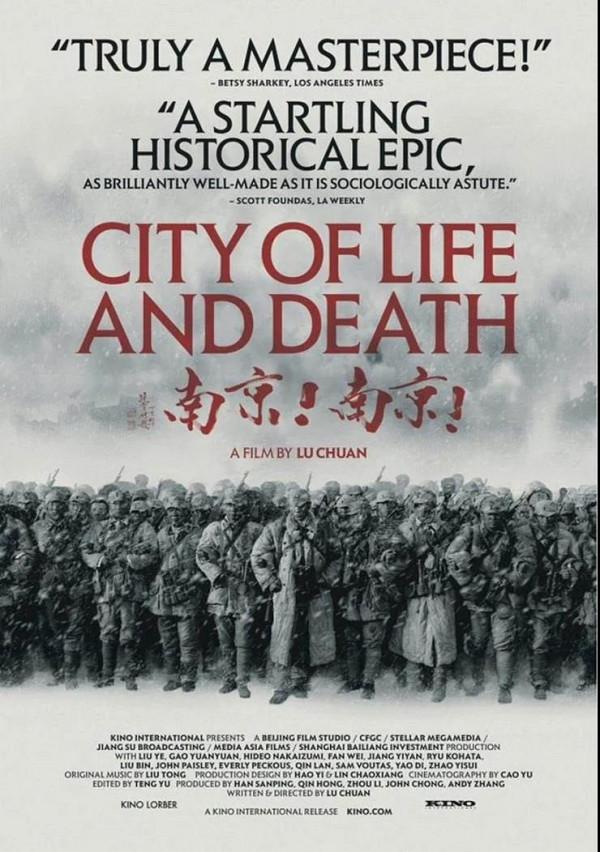

2007年南京大屠殺70週年紀念日前夕,一部反映南京大屠殺的電影《南京!南京!》在國內上映。從當年的7月31日起,一家網站在深圳發起了觀看電影《南京!南京!》的網上徵集活動。第一場電影於8月5日開始播放,活動於12月8日結束,歷時4個多月,播放電影10多場。其中報名人數達到3000人,然而到場人數只有900多人。雖然票價只要10元,影院裡卻有很多空位。令人尷尬的是,最後一場只有4個人到場觀看。

更令人失望的是,在電影播放過程中,還不時能聽到有人看著電影發出的笑聲。活動現場,經常有人拉著活動的工作人員問,“還能不能花10元錢看到《變形金剛》?”最後一次活動中,一對情侶本來是看《色.戒》的,結果遲到了,看到了《南京!南京!》的宣傳海報就走了過來,得知票價只要10元,便說“反正這麼便宜,不好看早點出來。”

在接下來的12月13日,南京大屠殺70週年紀念日當天,深圳某報記者就南京大屠殺的話題在街頭採訪了一些市民。接受採訪的市民中大部分認為,南京大屠殺時空距離遙遠,應該是老年人關注的事情,與自己無關,“年輕人可以不關注”。

每年的8月6日,日本在廣島召開大會紀念原子彈爆炸日,其主題是“悼念遇難者”。日本天皇和內閣成員悉數出席,日本民眾自覺自願積極參加,幾十個國家和國際組織的代表與會。在日本還有一個值得注意的現象。緬懷二戰期間戰死的日軍將士的電影一直是日本電影市場的熱門貨。2013年年底,歌頌二戰末期日軍“神風特攻隊”的《永遠的零》上映,不但日本首相安培晉三親自觀看並高度評價,而且同樣還受到日本民眾的追捧。

聽聽西方的聲音,看看日本的表現,再對照一下我們自己同胞的言行,就可以明白:要完全為南京大屠殺伸張正義,仍然任重道遠。

筆者附註:今年12月13日是第八個南京大屠殺死難者國家公祭日。此稿完成於三年前,被某刊物“雪藏”至今未發。隨著眾所周知的形勢變化,看來中日之間的歷史問題將會逐步淡化。但無論如何,歷史的教訓總是應該記取的。

大屠殺死難者國家公祭日。此稿完成於三年前,被某刊物“雪藏”至今未發。隨著眾所周知的形勢變化,看來中日之間的歷史問題將會逐步淡化。但無論如何,歷史的教訓總是應該記取的。