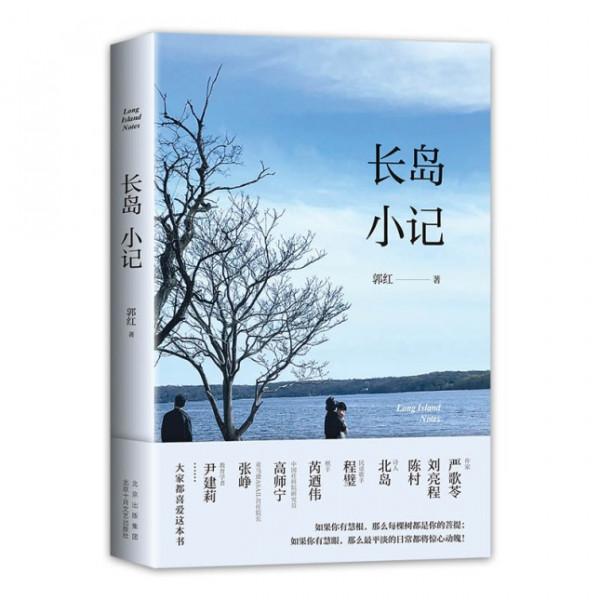

以“感時花濺淚”的敏感,以清新靈動的文字,郭紅記錄了困境對她心靈的意外滋補和釋放,驗證了弗吉尼亞·伍爾夫寫作中那種“通往內心的路遠比通往外界更漫長”的境界。

——作家嚴歌苓

2020年初,作家郭紅與周國平夫婦帶著兒子叩叩前往美國,探望讀大學的女兒啾啾,卻因為疫情滯留在美國長島。在等待歸國的日子裡,一家人過上了與以往截然不同的日子。

最初的焦慮憂懼釋放後,人慢慢定下來,忽然有了時間放空,生活本然的一面也隨之浮現。像面對初識的人一樣試著瞭解新的居所,像寫文章一樣尋找靈感、籌備三餐,看翻湧激盪的雲與颶風過後深邃湛藍的天,躲在窗簾後“監視”偷吃了南瓜苗的獾……點滴“無意義”的日常,構成了平凡生活中最真實的可愛與快樂。

生活跳脫出原本的軌跡,伴隨而來的是對於自我、家人、人生與世界的思考。面對世事的變遷,學會隨遇而安;看著一雙兒女飛速成長,甘願充當他們人生中的配角。環境越是變幻無常,越是要找到穩定恆常的錨點。無論身處何處,對自然的內在應和,對親情的溫暖體悟,對過往的珍重之心,都彼此相通。

郭紅 著

北京十月文藝出版社出版

◎ 內文選摘

文學的恩惠(序)

周國平

一

在剛過去的庚子年,因為新冠疫情,我們一家四口被困在長島七個月。我們不知道會被困多久,一次次搶訂機票,一次次被取消,歸期似乎越來越渺茫。最焦急的是郭紅,最後也是她費盡心思,找到了一個拼接航班的方式,我們終於結束了大洋彼岸的漂泊。

可是,在滯留的日子裡,正是這個歸心似箭的人,我看見她天天端坐在電腦前,沉浸在寫作之中。我知道她不久前開始寫文章,但不知道她寫了些什麼。以前看過她寫的東西,比較小女生情調,這沒有什麼,自己玩得高興就好。這次有點異樣,從未見過她這麼持久而陶醉地投入,彷彿沐浴在一種幸福的光芒之中。某個夜晚,我懷著好奇一口氣讀完她寫的那些篇章,我震驚了。

我看到了什麼?一個陌生的女子,她不是我的妻子,或者說,她不過碰巧是我的妻子罷了。她在世界上走,一邊看風景、看人間,一邊內心獨白,對看見的景和物表示喜歡或原諒,對想起來的人和事表示喜歡或原諒。她在自己靈魂的旋律裡走,從她的文字能聽見這旋律,自由、靈動、旁若無人,把你也帶進了這旋律裡。以前那個顧影自憐的小女生不見了,我看到的是一個作家。我說的作家,不是身份和頭銜,而是一種狀態,我不知道怎樣定義這種狀態,勉強形容,是一種被文學附了魂的狀態。

當然,一個人不是毫無來由地被文學附魂的。許多年裡,她一直是文學作品的熱心讀者,我家書架上堆滿了國外當代作家的書,都是她買來的,一本本讀得飛快。有的作家她反覆讀,比如愛麗絲· 門羅、多麗絲· 萊辛、雷蒙德· 卡佛、石黑一雄。我比較老派,主要讀舊的經典,而據她說,她也喜歡蒙田、屠格涅夫、海明威、馬爾克斯等大咖的書。有時候聊起所讀的作品,我發現她有很精闢的領悟,當時就想,她應該能夠寫出好東西。

物有其時,心靈的春華秋實也有它自己的季節。這與生理年齡無關。滯留長島是一個意外,這個意外成了一個機遇。疫情限制了旅行的自由,長島是寂寞之地。海洋圍繞著蔥鬱的森林,長島是茂盛之地。在長島的寂寞和茂盛之中,一個人靈魂中的文學基因醒了,在我眼中是一個小小的奇觀。

二

郭紅骨子裡是一個村妞,用兒子的話說,是一個野丫頭。她在農村度過童年,常年在田野裡玩耍和幹活。她小時候最擅長的事是爬樹,爬樹幹什麼?摸鳥蛋,摸到了馬上敲開蛋殼,把生蛋汁倒進嘴裡。她說是因為餓啊,一次不慎從高樹上摔下,摔成了腦震盪,我說難怪現在還經常犯渾。

從農村搬進城鎮,然後到大城市求學,結婚生子,落戶北京,如她所說,生活發生了徹底的變化,與土地和鄉村的日常聯絡被切斷了。但是,只是在外部環境上被切斷,野丫頭的本性在她的身體裡潛伏著,等候復甦的機會。機會來了,長島就是一個大農村。美國的疫情日趨嚴重,但防控相對寬鬆,海灘、公園、郊野仍是開放的。我和兩個孩子比較宅,也謹慎,儘量不外出,唯有她渾不吝,經常一個人悄悄出門,喜氣洋洋歸來。那是她的莫大享受,與土地的親近,與土地上自然風物的親近,這種久違的需要得到了滿足。不但得到了滿足——由於心無掛礙的大量閒暇,由於生氣蓬勃的自然生態——還得到了空前的滿足。

她獨自外出的時候,心情多麼輕鬆:“一個人在外面,走啊走啊,東看西看,腦子裡好像在想什麼,又好像什麼也沒有想……走路多好啊,不花什麼錢,不費什麼心思。”她說她走路不看腳下:“腳下有什麼可看的呢?不過是一條路,偶有起伏。有時候會有石子絆我一下,嚇我一跳,我連踢它一腳都不想。人的一生總是有什麼會絆著你的,你會因此而一直盯著絆你的事物嗎?”真好,悠然自得之中,跟自己幽默了起來。

那麼,她在看什麼?“我雙手插在兜裡,大部分時候都仰著頭。”她看天,而長島的天空“非常忙碌”,“從來都不令人失望”。她有許多對天空的描寫,只舉二例。寫烏雲的激盪:“烏雲在空中急速趕路,像是義無反顧地奔赴一場遠方的戰爭。我一路抬著頭看呀看,好像從沒有見過這麼激盪的天空。那天空深處,也許真有天神在演繹他們自己的故事吧。”寫天空的藍:“以前覺得長島的天空已經夠藍了,天天都那麼藍,甚至藍得讓人覺得單調。但颶風颳過時,我才看到最深邃飽滿的藍,怎麼說呢,比藍還要藍,藍得讓你覺得那不是天空,而是通往一個嶄新世界的入口。”

當然不只是仰頭看天,她看大地上的景物也非常仔細,常有貼切生動的描寫。比如寫風:“我靜靜地看著樹,所有的枝葉向著同一個方向倒過去,那麼舒展流暢;再看著它們慢慢地散亂地直立起來,未及恢復原狀,又倒了過去。頑皮的風不厭其煩地反覆地玩著這個遊戲。”寫暴風雪:“遠遠地看過去,卻有一條雪龍呼嘯著急速地衝過來,好像一個跑得太快的孩子,剎不住腳了,一直衝進了對面的森林。”寫徘徊於低溫的長島的春天:“好像一個極有耐心的玩家,就是不把手裡的牌輕易打完。”她喜歡小動物,我們院子裡有鳥兒築窩,還入住了野兔、獾、松鼠之類,這些都是她觀察和描寫的物件。且看她寫的獾:“它們外表呆萌,身體肥胖,乍一看,總覺得它們的表皮下面全是液體,每走一步身體都會像波浪一樣從後往前蕩,再從前往後蕩。”

我真是喜歡她這些描寫自然的文字,它們不只是在寫自然,也是在寫她自己,寫她的性情和世界觀。我贊同她的一個結論式的句子:“每一個能夠與自然交流的日子,都值得被深深地祝福。”我知道,她說這句話,是因為這種祝福她失而復得,因此感到由衷的喜悅。

三

蟄居長島的日子,生活變得非常簡單。異國他鄉,加上疫情,把人際交往減到了最低限度。我們這個小家,四口人長時間朝夕相處,是多年來不曾有過的情形。因此,在她的筆下,也就有不少篇幅是寫日常家居生活的。我要慶幸她很少寫我,因為妻子眼中的丈夫難免會有許多缺點。作為母親,她關注孩子的成長,有一些很好的感悟。

女兒21歲,兒子13歲,都處在青春期的範圍內。兩個孩子都可愛,但這個年齡段的孩子,心靈中悄然發生著重大的變化,未來也極其不確定,做父母的心情就十分複雜了。在孩子面前,父母會不知不覺地小心翼翼起來,這是“面對自己非常親近但又不太瞭解的事物的一種小心翼翼”。在小心翼翼之中,這個為人母者在思考,得出的認識是我深以為然的。

第一,要承認自己無知。“生命的成長,是一個不可知的過程。無數種偶然的因素,還有那擺脫不掉的基因和歷史,一起向這個新生命爭奪影響力,想要在他的身上打下自己的烙印,而最終是什麼塑造了他,他的堅毅與脆弱,他的聰慧與愚笨,他的痴情與孟浪,以及他的侷限和夢想呢?無人可知!這個無人能窺知其全貌的過程,多麼令人敬畏啊!”

第二,要換位思考。“他眼中看到的,不再是家裡的玩具和父母的懷抱,而是在面前無限鋪展開來、時間上無窮延展的整個世界,生命對於他是幽深而廣闊的神秘大陸,異彩紛呈又撲朔迷離,而家和父母只是他的一個微小而乏味的起點。”

第三,要接受自己無能為力的事實。“父母能夠為孩子做的是多麼少啊……我只能接受這一點,並且試著安心。”“我有時候會想,也許,不打擾他們的成長,就是對生命最大的尊重吧?就是教育最仁慈的呈現吧?”

這樣就夠了嗎?當然不夠,無能為力不是無所作為,也許最恰當的態度就是她在談及女兒時所寫的:“盡力關注她,同時又不著痕跡地忽略她。關注她是為了體會她的真實狀態,可以與她做富有內容的交流;忽略她則是為了留給她獨立成長的空間。”

在這些談論中,我看到的不僅僅是一個母親在說自己的孩子,更是一個有哲學思考的人在說教育。把教育放在人生的大背景下來思考,這已經是哲學了。這個拿過哲學博士學位的女生,現在向我證明了她沒有被學院裡刻板的哲學課程敗壞。她還寫了一些人生感觸,我看了也喜歡,比如關於遺忘。年老時人能夠回憶起的東西是很少的,曾經鮮活的兒時歲月,曾經令自己刻骨銘心的初戀,都隨著雨打風吹去,存留在記憶裡的經歷越來越簡化、抽象、淡薄。所以,她下決心用寫作來對抗遺忘,“我們不能打敗時間,就只能打敗遺忘了”。可是,真能打敗遺忘嗎?“一切都走在被遺忘的路上,遺忘的隊伍浩浩蕩蕩,遺忘之路是最不孤單的。”隨後她又筆鋒一轉:“假如被遺忘的一切都去了同一個地方,遺忘的世界會多麼博大永恆、浩瀚無邊,遺忘也許就是另一個真實的世界吧。”你看,真正要對抗遺忘——其實還有死亡、虛無——不能只靠寫作,還必須靠信仰,相信另一個真實世界的存在。我認為,她說的是人生的根本困境以及希望。

我說她被文學附了魂,我說她靈魂中的文學基因醒了,在這些比喻的說法裡,我所認為的文學是什麼?不錯,她在辛勤地寫字,但僅僅如此還不是文學。今天這個自媒體時代,網路上文字氾濫,文學卻稀少。那麼,究竟怎樣的寫作是具有文學性的?

人們已經給文學下了無數定義,我不會傻到想要再增加一個。我只說說我的感覺。在生活中,我們都會有怦然心動的時刻,心靈被某種東西觸動了,但是,忙碌的心靈無暇停留,這樣的時刻往往稍縱即逝。倘若有人養成了一種習慣,心靈一旦被觸動,就要認真反省其緣由,仔細體味那觸動心靈的東西,不管那是呈現在眼前的一片風景、一種情境,還是襲上心頭的一段記憶、一股情緒,並且渴望用準確的文字記述下來,那麼,我認為這樣的人就是與文學有緣的。文學是看生活的另一種眼光,讓人留心發現和儲存那些賦予生活以意義的東西,生活因此也就變得充滿意義了。所以,文學是莫大的恩惠,它產生的不只是文字作品,它還陶冶心靈的氣質,提升生活的品質。

我很早養成了習慣,及時記錄一閃而過的感觸和思緒,因為我知道它們的珍貴,也知道它們極容易流失。一直以來,我建議她也這樣做,未被聽取。有趣的是,從長島開始,她自然而然有了這個習慣,筆記本上寫滿了這類東西。她是在為寫作積累素材,不過我相信,她從這個習慣得到的收穫絕不止寫幾篇文章。

給自己的太太寫序,這好像是一件尷尬的工作,但我很坦然。我喜歡某個人的作品,我就誠實地表達這喜歡,因為這個人碰巧是我的妻子便羞於表達,我還不至於這麼心懷鬼胎。有人也許會想,她是在我的影響下寫作的,這可是天大的誤會。我清楚地知道,在國內當代作家裡,她青睞的絕對不是我。事實上,她的作品和我的很不同,是更感性的,因此也是更文學的。她的寫作剛剛起步,但已經是走在她自己的路上了。這正是我最欣賞的,如果說她是在仿效我,我會覺得滑稽。那麼,我一點功勞沒有嗎?倒也不是,不過我的功勞只是鼓勵和支援她罷了。我的鼓勵和支援,除了愛文學的公心之外,還有一點私心呢。我希望我身邊的親人,不論妻子還是兒女,都有自己獨立的追求,自己熱愛的事業,充滿自信,絲毫不會感到受了我的所謂名聲的壓抑,這樣我自己才輕鬆愉快,覺得沒有做錯了事。

周國平

2021.3.5

作者:周國平

編輯:周怡倩