牛津長大、劍橋上學、倫敦工作的扶霞,最終在瀰漫著中國菜香味的空氣裡,對自己承認:“我就是一個廚子。”

|作者:許曉迪

1992年秋天,英國姑娘扶霞·鄧洛普,在一家港式餐館裡,與兩瓣籠罩著硫黃色光暈的皮蛋相遇。

礙於禮貌,她夾了一塊放在嘴裡,三觀俱裂——對她來說,這一坨髒兮兮、黑黢黢、綠幽幽、黏糊糊的東西,“如同闖入噩夢的魔鬼之眼,幽深黑暗,閃著威脅的光”。

英倫舌頭與中國胃,中間隔著多遠?

一年後,坐在成都一家餐館桌前大快朵頤的扶霞找到了答案:一盤魚香茄子。幾個月後,她申請了一個少數民族研究計劃,填著表格上一欄欄的專案,編出一串串的理由,心裡想的卻是魚香茄子、豆瓣醬紅燒魚、火爆腰花的香味。

1994年,扶霞成了四川大學的一名留學生,一頭扎進了成都生活的喧譁與騷動。此後,她開始了一場中國菜冒險之旅——從四川熱鬧的市場到甘肅北部荒僻的風景,從福建的深山到迷人的揚州。20多年間,她寫了5本中國食譜暢銷中外。

紀錄片導演陳曉卿曾說:“我們需要扶霞這樣的中餐使者,遊走在東西方文化之間,讓世界更瞭解中國,也讓中國人站在世界的座標裡認識自己的文化,以及自己的一日三餐。”

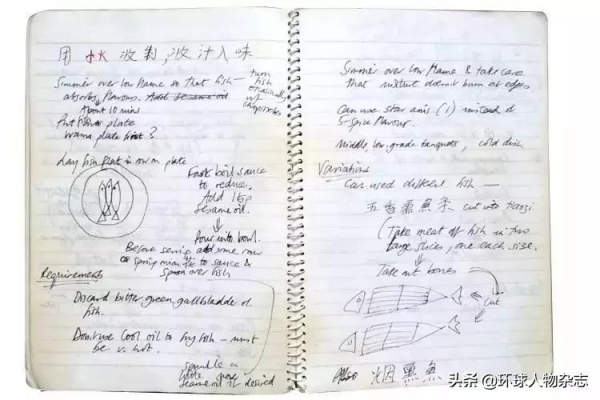

·扶霞在倫敦廚房做出的“一雞九食”。

“我就是一個廚子”

1994年10月,溼氣瀰漫的早晨,四川大學留學生樓裡,扶霞從被窩裡爬出來,睡眼惺忪地看著窗外錦江上的漁夫帶著一船鸕鷀捕魚。待船行遠,她出門覓食,走過霧氣中的芭蕉樹、叫賣的小販和低矮的居民樓,循著味道找到那家常去的鍋魁攤子。

上世紀90年代,成都的外國人還很少。隨便在城裡騎個腳踏車,都有一撥撥的人放下正在做的事,大聲喊著“哈羅”或者“老外”。當時沒有Email,只能打電話,一分鐘30塊錢,“可以買好幾碗麵條了”。

·成都老街上,扶霞與一位阿姨聊天,這個瞬間被拍攝下來,成為其《魚翅與花椒》一書的封面。

扶霞申請到英國文化委員會的獎學金,本是來研究少數民族史的,可成都自古是個安逸城市,大夥不可避免地感染了懶散的氣息。她的義大利室友熱衷打麻將,丹麥同學致力於在公園學武術,還有些人夜夜豪飲,到處旅行。

於是開學一個月後,扶霞也放棄了學術事業,全身心擁抱市井生活。

她和朋友們成了各種“蒼蠅小館”的常客,在街邊搖搖晃晃的桌子邊,狼吞虎嚥地吃下一碗刺激火爆的“擔擔兒”;在夏夜的梧桐樹下,大口喝啤酒,小口啃豬耳朵,咬一口脆生生的藕片,把新鮮的煮毛豆從豆莢裡“噗”地擠出來。

·扶霞在成都“蒼蠅館子”的後廚做菜。

她沉迷於城中迷宮般的老街,走不了幾步就有好吃的:麻圓、葉兒粑、蛋烘糕包著果醬,賣丁丁糖的敲著鐵板叮噹作響,賣豆花兒的從木桶裡盛出熱騰騰的一碗,“淋一點醬油、紅油、醋、花椒麵兒,再來一些大頭菜末、蔥花、炸黃豆,真正是錦上添花”。

11歲那年,扶霞就想做一個廚子,但在既定的社會標準中,沒人會鼓勵一個在學校考高分的好學生去餐館當伙伕。

成都的溫暖慵懶,能融化任何英國式的刻板僵硬。牛津長大、劍橋上學、倫敦工作的扶霞,在瀰漫著豆瓣醬與茉莉花茶香味的空氣裡,終於對自己承認:“我就是一個廚子。只有在廚房裡切菜、揉麵或者給湯調味的時候,我才能感受到完整的自我。”

腦花與兔頭

一個陽光燦爛的下午,扶霞和德國朋友沃爾克騎上單車,去尋找著名的“成都藍翔”——四川烹飪高等專科學校。

上了樓,幾十個學徒穿著一身白,菜刀上下翻飛,瓷勺互相碰撞,長桌上擺著一盆盆的醬油與紅油、一堆堆的糖與鹽,周圍是血紅的辣椒和散落的花椒。

扶霞決定,就在這裡學。

·扶霞在“成都藍翔”——四川烹飪高等專科學校學習。

私教課一週兩次,老師叫甘建國,神似上世紀60年代的好萊塢寵兒詹姆斯·迪恩,教他們拿刀、切菜、調味、控制火候。上完課,扶霞和沃爾克就將揮勺顛鍋的成果用鐵飯盒裝回去,讓留學生朋友品鑑。

兩個月後,扶霞在川大的課程結束,正打算回英國,“烹專”邀請她正式入學。她交了一筆便宜的學費,開始學徒生涯。

扶霞是班裡唯一的外國人,每天早早起床,騎車穿城,路上喝碗稀飯或者吃碗紅油水餃,到了學校,穿上白色的廚師行頭、紮好頭髮、拿出菜刀,與45個四川小夥子及兩個年輕姑娘一起學習。

她漸漸掌握了川菜的基本語法,用鹽、醋、糖、醬油、豆瓣醬、芝麻醬、辣椒、花椒、八角、桂皮調配出豐富的味型,用一把手工菜刀切出“指甲片”“牛舌片”“馬耳朵”“筷子條”“鳳尾”“眉毛”“開花蔥”,在瞬息萬變之中觀察油溫、掌握火候。

空閒的時候,扶霞就跑去飯館和小吃店的後廚偷師,站在炒鍋旁飛速記錄。筆記本全都髒兮兮的,留下很多印子,有的是菜籽油,有的是麵糊糊。

而此時的成都,正以“超現實”的速度發生鉅變。上週她騎車經過的一個全是老木樓的片區,這周就變成一片瓦礫場,豎起高高的廣告牌,宣傳著特別美好的公寓街區。很多年後,扶霞才明白,她書寫的美食日記,其實也是老成都的“墓誌銘”。

剛來成都,扶霞和大多數老外一樣,對牛蛙、泥鰍、內臟等等敬而遠之,但漸漸地,一些“狂野”的菜開始挑戰她的味蕾。

有人用小漏勺把煮熟的腦花倒進了她的味碟,她心一橫、眼一閉,張口吃了,結果“那口感像奶凍,柔軟綿密,又有很豐富的層次”。

第一次吃兔頭,扶霞也很抗拒,“沒有耳朵、沒有臉皮,兔眼珠子直勾勾看著你,尖尖的牙齒一覽無餘,散發著不祥的氣息”,只是幾杯酒下肚,她咬了一口,從此每週六晚都會點炒兔腦殼來吃。

扶霞曾震驚於中國菜市場的殘酷血腥——剖魚和削土豆皮一樣稀鬆平常,一邊給鴨子割喉放血、一邊跟朋友插科打諢。在一家兔肉餐館,她親歷了一場“兔兔之死”,看著角落裡吃著萵筍葉子、小嘴兒快速動著的可愛兔子,變成一碗熱氣騰騰的紅燒兔肉,她毫無食慾,但在店主熱切的眼神中,還是動了筷子。

時間一天天過去,她的手上也沾滿鮮血,堅持讓小販當面殺雞殺魚,這樣才知道是新鮮的。

從川大到“烹專”,扶霞在成都生活了一年半,臨走時,打包了好多箱子寄回家,裡頭是膠底鞋、竹製品、菜刀、郫縣豆瓣、永川豆豉、漢源花椒,甚至塞進了一個醃菜罈子……

還有一個“中國胃”。

蓴鱸之思

扶霞一點點復刻下四川味道,並於2001年出版《川菜》一書,漸漸在美食圈嶄露頭角,4次將有著“飲食世界奧斯卡”之稱的詹姆斯·比爾德烹飪寫作大獎收入囊中。

2020年12月,《川菜》中譯本出版。“我真的做夢都沒想到,我的菜譜翻譯成中文了。”扶霞興奮地說。

·扶霞在倫敦的廚房,充滿各種中國元素。

“嚐到了川菜也就嚐到了生活”,這是那本書的副標題,也是扶霞這些年沉醉在麻辣鮮香裡的所思所感。

她把每一箇中國人灑脫的“少許”和“適量”,變成英國人精確的幾匙或幾克,細緻拆解中國菜中的每一個元素,精細到笊籬和竹刷、碼味和碼芡。

她開始像箇中國人一樣調理身體,陰溼的冬日在餃子湯裡多舀一勺紅油,悶熱的夏天喝點綠茶、吃點黃瓜,臉上爆痘,就遠離羊肉、荔枝等上火的食物。

在扶霞看來,西方人欣賞中餐,最大的障礙是口感。他們覺得鵝腸、毛肚難以下嚥,海參噁心至極,拿著骨瘦如柴的飛禽脖子,費好大工夫就為了扯下幾絲肉,或者像齧齒動物一樣啃一堆爪子,再吐出小小的骨頭和趾甲,簡直是瘋了。

“像毛肚、雞爪,我真的花了好幾年適應。”扶霞坦白,“但我現在最喜歡牛筋、花膠、海參了,軟軟糯糯的,好吃得不得了。”“我要培養外國人體會中國人的樂趣,改變他們的思想。”她說,毫無身為一個外國人的自覺。

2018年,她出現在美食紀錄片《風味人間》中,操著一口地道的四川話,穿梭在成都菜場:“師傅,這是啥子海椒?為莫得勒個二荊條?”

扶霞在倫敦的廚房同樣是一箇中式廚房,炒鍋、菜刀、鏟子,四川豆豉、自熬的紅油和辣椒油、小作坊生產的醬油和醋,一應俱全。廚房一角還供著一位灶王爺。

·扶霞用了多年的菜刀,是她最順手的烹飪工具。

·廚房裡的灶王爺。

疫情期間,扶霞發現了一個離家不遠的中國商店,有很多新鮮稀有的食材。她買到了蒜薹、冬瓜、淮山、韭菜、茭白,然後閉門做菜。她用老抽醬油畫了一幅畫,畫上是深棕色的鱸魚和蓴菜。西晉時,蘇州人張翰在洛陽做官,秋風一起,想起了老家的蓴菜羹和鱸魚膾,毅然辭官回鄉。

有段時間沒來中國的扶霞,在朋友圈隔三差五地曬著茭白肉絲、麻婆豆腐、臘肉炒蒜薹、涼拌茄子,還用自己煉的紅油、自己種的小香蔥、住在英國的重慶人賣的花椒油,做出了一碗酸辣豆花。

這也是她的“蓴鱸之思”吧。