2005年我記得很清楚,我正好七歲;我年齡很小但我對很多事物都記憶很深刻,這一年也是我最幸福的一年。

在我很小的時候,那會家裡很窮,為了養活我和姐姐,我一出生不到一歲的時候,我爸媽就把我寄養在爺爺奶奶家,可能大家對窮沒什麼概念,但我記得很清楚,一百塊的購買力什麼樣子的。

一毛錢可以買一個冰袋,類似於我們現在的冰棒,口感比不上不了如今,卻讓人回味無窮。

小時候我最喜歡吃的就是北京烤鴨,如果想吃北京烤鴨的話一般只有在除夕那天晚上。

我在農村上學比較晚,05年我現在反算一下我也不知道我上幾年級,因為那時候我們沒整個鎮上是沒有小學的,之前有過的一個學校,後來時間久了都破舊的快要倒了,所以現在都是依附在別人家中上學。

我父母在,福建的一家制衣廠上班,不記得廠叫什麼名字了,但我記得我爸那年工資很高屬於技術工,一個月工資到手有3千多,手底下管著30多個人。這個一直都是我驕傲吹噓的資本,我媽給我說我爸帶這個她看明星港片的那個大傻,這是我爸做過的最浪漫的事。

直到現在我媽還經常跟我提及這件事。就在暑假快要結束的時候,我爸身體沒什麼異樣,但排便的時候便內帶有一絲絲血,一直不是很在意。

後來時間長長了,我父親開始長時間不舒服,知道去福建附近的醫院去檢查的時候發現好像是胃癌晚期,具體是什麼我到現在也不清楚。

05年我爸回家治病來了,我真的不太懂事。

我那會真的希望我爸一直病下去,這樣就我和我姐爸媽一家很就能一直在一起了。

鄰村的胖子只能羨慕羨慕的眼光看著我,我也一直在外顯擺。

“你爸媽這麼早回來過年嘛?”小胖子站在土坡上喊道。

我也不便與他爭辯。

母親喊著我去吃飯,喜歡母親做的飯菜,桌子上做好了我最喜歡的北京烤鴨。

自從父親回家了,我隔三差五就能吃上烤鴨,我和我姐很開心、幸福。

好景不長,癌症的病發,迫使父親不得不加緊治療的頻率。

我爸約了鎮上攝影師,給我一家四口照上一張相片,父親身體很消瘦,在母親的攙護下,父親坐在了凳子上,一套下來身體很吃力。

照片手機上備份了但找不到了,相片還放在家裡,那也是家裡一家人唯一的合照,父親憔悴的面容和虛脫的身形看著很讓人心酸。

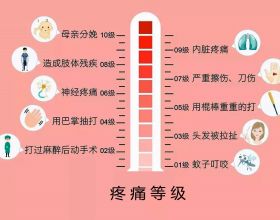

化療是最傷人的一個階段,我完全不瞭解,我也不能感受到那時間父親所受的痛苦和煎熬,我們一家人睡在一個房間,房間有兩張床,我和媽媽姐姐睡在一起,每天晚上父親都很難受,但又不想然我們聽見,每次把呻吟的聲音都壓的很低,痛苦就咬著牙。

我媽看著我爸就一直哭,我姐也跟著哭。

我坐在床上很煎熬,看著很難受。

我父親掉頭髮是第二次化療,掉的厲害,身體越來越瘦,眼鏡的輪廓愈發的明顯,下顎、頭、腳、胳膊都顯現的讓人心疼。

疼痛使地只能喝的粥都吐了出來,那一刻我只知道父親病了。

那個年代沒有醫療保險,不能報銷,一場大病的所有開銷都把父親辛辛苦苦賺的錢都捲走了。

父親太倔了,沒人能阻止得了他,她第三次沒有去,手術也沒做,一直對我爺爺奶奶和媽說太疼了不想去,其實就是太花錢了。

父親把我叫到跟前,對我說:“你要好好讀書,對你媽媽好一點”

也罷我媽叫到跟前,把早就準備好的戒指從枕頭邊上拿來過來,戒指是父親結婚時的戒指,“這個戒指到大頭(我的外號)結婚的時候給他,留下的一萬八千塊給兩孩子讀書,要把孩子帶出來(帶出來:讀完書)。”話說的很吃力,一個字一個字像是吐出來。

把所有的事情都交代完了,我父親走了。

睜著眼睛走的,留有遺憾的走的。

我媽沒多大文化,大了些後,我每次不聽話的時候都會拿我爸出來說事。

每次都會在哭,每次我想了解更多有關於我爸的事的時候,我媽都會臉泛淚水,後來我也把關於我爸的事情封在一個本子裡,我也不在提及。

傷心不開心的事情人們總會不願意回想起,

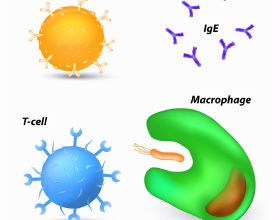

直到我看的阿健努力的活著拍攝的抗癌影片,我在影片裡看到了我父親的身影,看到了病痛折磨時的樣子,看到病痛別折磨的家人,自己卻無能為力,那種心酸和無助感。