來源:BBC

撰文:Thomas Moynihan

翻譯:任天

英國曆史學家托馬斯·莫伊尼漢寫道,當科學家發現原子中蘊含的能量時,我們對人類長遠未來的看法也隨之改變

一百多年前,一艘遠洋郵輪——與泰坦尼克號屬於同一級別——帶著一件非常特殊的物品從美國返回了諾曼底。那是1921年夏季的一天,科學家瑪麗·斯克沃多夫斯卡·居里就在這艘船上,陪同的是她的兩個女兒伊蕾娜·約里奧·居里和艾芙·居里。她們帶了一件特殊的行李——1克(0.04盎司)鐳,鎖在船上保險櫃裡的鉛盒裡。以今天的貨幣計算,這塊小小的金屬價值150萬美元。

贈予瑪麗·居里這1克鐳的不是別人,正是美國總統。事實上,這件禮物其實是用數千名美國女性的捐款購買的,記者瑪麗·梅洛尼曾為此發起了一項籌款行動。

居里夫人因釋出了放射性理論而世界聞名,這一理論首次揭示了原子的內部情況,包括放射性活動及其中所蘊含的豐富能量。她發現了新的放射性元素,其中最著名的便是鐳,也因為如此,她獲得了她的第一個諾貝爾獎。

我們都知道,核物理已經永遠地改變了我們的世界,對這一過程的論述也十分豐富。送給居里夫人的這1克鐳為進一步研究原子提供了幫助,並最終導致了核武器的誕生。然而,人們不太瞭解的是,早在原子彈爆炸的幾十年前,放射性已經在某種程度上徹底改變了世界,這種影響更為微妙,但也同樣深遠。

這是一個幾乎被遺忘的故事,講述了鐳如何永遠改變了人們對時間的態度,以及我們在歷史中的位置——創造了第一個真正長遠思考的全盛時期。在那之前,我們知道地球已經很老了,但還沒有完全接受人類和地球還會有幾百萬年,甚至幾十億年的未來。

離開美國時,居里夫人已經有些精疲力竭,但她堅信“未來有無限的可能性”。

1921年,在皇家郵輪奧林匹克號上,瑪麗·居里坐在中間,她的兩個女兒伊蕾娜·約里奧·居里和艾芙·居里分站左右,居中的是瑪麗·梅洛尼(她創立了一個基金會以籌集夠買鐳的資金)。

我們對自己在歷史上所處位置的感知,取決於我們對未來歷史的期待。在歐洲,世世代代的基督徒都認為他們更接近時間的終結而不是開始,審判日即將到來。

第一次科學認真思考這個問題的嘗試出現在18世紀,博物學家基於物理科學的推斷而不是聖經的預言,開始試著預測地球的可居住性還能維持多長時間。

人們也開始意識到,與過去的地質時期相比,人類的存在時間並沒有很長——文明延續的時間甚至更短。在這種背景下,似乎可以認為人類能夠做到的一切可能都還沒有實現。未來是一塊希望的畫布。樂觀主義者認為,人類可以繼續探索、發明、改進,直到地球最終變得不適合居住。

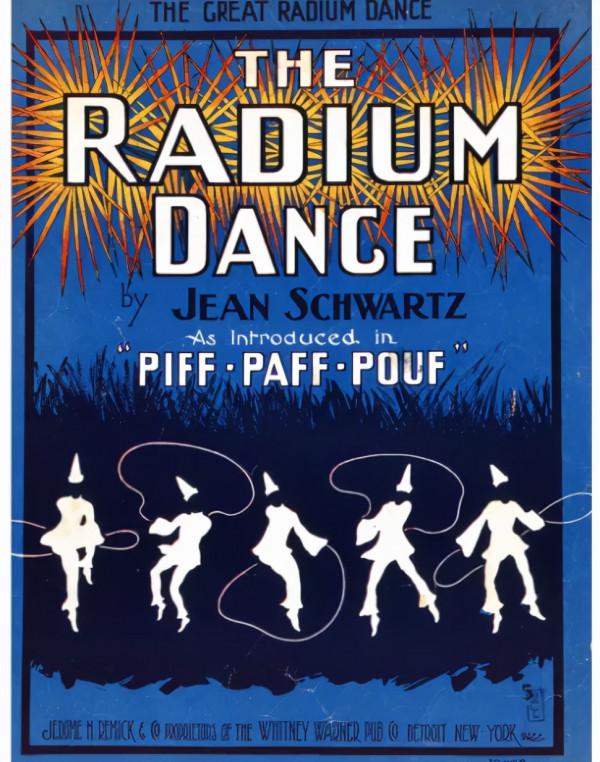

隨著20世紀初的到來,“放射性狂熱”成為一種文化,為音樂和消費品帶來了靈感

問題是,到了維多利亞時代,科學對未來的判斷忽然變得嚴峻起來。物理學家們開始計算太陽還能持續發光多長時間,但由於他們錯誤地認為太陽產生熱量是由於自身重量的坍縮,因而得出了過短的估計。

1854年,蘇格蘭數學家開爾文勳爵預測地球適宜人類居住的時間只剩下30萬年。他宣稱,在這個時間點之後,地球上的生命將被寒冷消滅。物理學家們對這一期限的估計各不相同,但在19世紀的最後幾十年裡,他們達成了一致,認為這一期限很短,只有數千萬年。

對當時的許多思想家而言,更為令人沮喪的應該是“未來時間”與“逝去時間”的比例。1893年,一位愛爾蘭天文學家表達了大致的觀點,宣稱我們的“太陽已經耗散了它原本可能被賦予的能量的五分之四”。進化已經進行了如此之久,卻沒有時間走得更遠。

隨著19世紀接近尾聲,人們對於人類在地球上的遙遠未來,似乎仍然沒有多少樂觀的空間。然後,到了20世紀初,隨著放射性的發現,一切都發生了改變。1903年3月,居里夫婦證明了鐳可以持續放射出驚人的熱量。這來自於鐳自身的原子內部,而不是與其周圍環境的能量交換。換言之,放射性原子就是熔爐。

瓦西里·康定斯基的《船與紅日》。這位藝術家在1913年評論稱,原子分裂衰變的發現使“一切都變得不穩定、搖搖欲墜、易受影響”。

原子內部的能量規模是驚人的。這種以前被認為是堅不可摧的能量富礦,隨著原子自身的解體而逐漸發散——有時能持續數十億年。也許最讓人印象深刻的例子是1903年製造的一個由鐳提供動力的時鐘:有人預測它可以“滴答”上千年。

這些發現讓當時的科學家們興奮不已。幾個月後,一位天文學家提出,放射性可能“為太陽的能量來源提供了線索”。另一篇文章讚揚居里夫人對這種“新能源”的“意外”發現:如果太陽是透過“釋放原子能”——而不是“懶洋洋”的坍縮——來為自己提供能量,那我們就不得不考慮若干因素,將“宇宙時間尺度”延長。

英國報紙《每日郵報》迅速發表了一篇文章予以回應。“拯救地球的鐳”,文中大膽傳遞了這樣一個資訊:地球的未來宜居年限從短短的數百萬年,一下子膨脹到了“數億年”。到1920年時,專家們認為地球還有“150億年”的日照時間。

1819年,英國的一張明信片上描繪了克麗歐佩特拉方尖碑,其高度約20多米

當時的科學家一直相信地球“將在不久的將來迎來最後一個冬天”,他們很樂於接受這些位於物質核心的微小“原子爐”,它們似乎可以為我們的世界提供更大數量級的能量來源。從此之後,人們再也不用相信“我們擁有的是一個衰微的太陽”,帶著衰老的“紅黃色調”;一位記者驚呼,鐳已經“前來拯救”,無限期地延長了“宇宙時間表的前後範圍”。

到20世紀20年代,科學家對地球未來的估計繼續加碼。傑出的物理學家詹姆士·金斯將原子描述為“純粹的瓶裝能量”;他大膽估計,我們的太陽保留了足夠的“未破碎的瓶子”,可以再釋放出一萬億年的陽光。儘管這後來被證明是過於樂觀——太陽的預期壽命在20世紀60年代被削減到50億年——但也恰恰說明了地球未來宜居時間的範圍在擴大。

1929年,為了向公眾展示未來的潛在時間尺度,詹姆士·金斯描繪了在硬幣上放一張郵票,再將二者放到20米高的方尖碑頂上。郵票的厚度代表著有記錄的歷史;郵票和便士合起來代表了我們人類的存在;從郵票到方尖碑底座的距離則是地球的年齡。金斯並沒有就此止步。他計算瞭如果地球的可居住時間還有一萬億年,那這些郵票一張張疊起來會有多高——“像勃朗峰一樣高,”他總結道。

詹姆士·金斯稱,人類是“黎明的生物”,前方有著“難以想象的成就機會”和“未經探索的潛力”。

托馬斯·克羅德·張伯倫的鬍子就像他研究的冰川漂移一樣引人注目

其他研究者也得出了類似的結論。地質學家一致認為,“智人仍然是一個年輕的物種”。放射化學家們則在慶祝“精神面貌的深刻逆轉”:物理學曾指出人類的成就頂峰存在於過去的某個“黃金時代”,但現在卻預示著可能存在於廣闊的未來。

總而言之,居里夫人的發現完全顛覆了預期的未來與已確定的過去之間的比例。人們意識到,自己並不是原先認為的生活在歷史的末期,而是可能生活在歷史的開端。現在,人類的宇宙不再衰老,而是看起來相當年輕。

與“宇宙”過去的歷史相比,智人似乎只是在最近的一小段時間才出現。旨在改善該物種物質條件的嚴肅科學嘗試只是這一小段歷史的一小部分。

鑑於這一切,地質學家聲稱,如果我們假設人類具有對道德推理作出反應的獨特能力,那麼地球上的道德資格時代可能才剛剛開始(我們顯然依舊具有這種能力,但極易犯錯誤)。

1921年,一位作家充滿激情地寫道,“如果我們注意到現代的進步速度”,未來廣闊的前景正讓人“近乎目瞪口呆”。我們只能“模模糊糊地設想”,如果“我們前進的速度”繼續保持在最低限度,那麼在未來的萬古長河中,我們將會取得怎樣的成就。

在鐳的發現公佈之後,詹姆士·金斯解釋稱,這項物理學發現是“一種責任,因為我們正在為自己無法想象的更長的未來制定計劃並奠定基礎”。

1928年9月,地質學家托馬斯·克羅德·張伯倫在去世前兩個月時,就十分有先見之明地闡述了這些與人類深遠未來有關的新責任。一名記者在張伯倫位於芝加哥的書房中採訪了他,當時他皺起眉頭笑道,自己是“一個公開宣稱的信徒,深信人類將迎來巨大的機遇”。

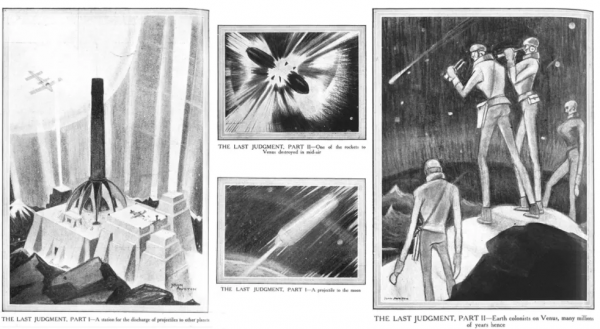

霍爾丹的短篇小說《最後的審判》(The Last Judgment)插圖,刊登於1927年2月26日的英國畫報《The Graphic》

張伯倫指出,人類只是剛剛發現了積聚在原子中的“巨大能量”。“因此我認為,我們的故事才剛剛開始,也剛剛開始學習如何思考,”他繼續說道,我們這個物種就像一個嬰兒,“從地球的角度來看,我是一個偉大未來的鼓吹者。”

更重要的是,張伯倫已經對人類未來擴充套件所帶來的道德影響進行了思考。在60年的職業生涯中,他成為了氣候變化理論的先驅:在1899年提出二氧化碳會導致全球變暖。他甚至認為人類活動正在改變地球未來的氣候。這就要求人類在調整當前“行為”時要有“利他目的”,以保護“可能在未來數萬年記憶體活的後代”。

1898年6月——就在居里夫人提出“radio-activité”(放射性)這個術語的前一個月——張伯倫斷言,對亞原子過程的無知意味著我們應該對開爾文提出的“短暫未來”持懷疑態度。核物理領域的最新進展迅速證明他對地球前景的樂觀預測是正確的,他也開始堅持認為,不斷擴充套件的未來要求人類負起更大的責任。

到1903年,張伯倫在這些觀點的基礎上,宣稱最好的行為便是那些隨著時間的累積,在未來“漫長的歲月”中可以像滾雪球般成為“偉大事業”的行為。

在原子彈被開發出來之前,有人還擔心人類會不小心在地球內部引發災難性的核反應

利他主義行為的“持久影響”,將會延續長遠的時間,放大它們的積極“貢獻”。然而,這一點也同樣適用於那些破壞性行為的“潛在”影響。因此,張伯倫明智地建議,要謹慎地使用地球有限的“資源”。

與此同時,鐳的發現也讓我們能從其他視角觀察人類在宇宙中的地位:它預示著將文明“彈射”到外星球的新方法。

先前的物理學對未來時間設定了一個很低的上限,對可用能量的估計也同樣如此。但現在,在我們都身處其中,且異常豐富的普通物質中,發現了“規模前所未有”的能量金庫。放射性衰變的共同發現者弗雷德裡克·索迪這樣寫道:“能量就在那裡,但沒有加以利用的知識——至少目前還沒有。”

儘管早在很久以前,就有人設想過人類在太陽系內的遷移,但在1900年之前,幾乎沒有人設想過前往其他恆星系的載人旅行。然而,透過核物理所揭示的長久未來和未開發的巨大能源,星際旅行突然間就變得可行了……至少在理論上是可行的。

富有遠見的俄羅斯工程師康斯坦丁•齊奧爾科夫斯基是第一個將這一切整合起來的人。他在1911年表示,如果能利用鐳的能量,人類就能在10到40年內推動火箭飛到最近的恆星系。

儘管在數年前做出了相反的預測,但莉澤·邁特納最終解開了核裂變的秘密

很重要的一點是,實現星際遷移將使人類存在的時間與太陽的壽命分離,再一次打破人類未來的上限。

齊奧爾科夫斯基推測:“一小塊鐳就足以讓一枚一噸重的火箭切斷與太陽系的所有聯絡。”然後,人類就可以“從一個太陽遷移到另一個太陽”,以宇宙的時間尺度存在下去。

1927年,生物化學家J.B.S.霍爾丹宣稱,如果人類能實現星際間跳躍,那麼人類文明的壽命就可以不斷延續,與整個星系的壽命相當——他估計可以達到8萬億年。而且,“還有其他星系,”他風趣地補充道。

星系尺度的人類廣闊未來正在向我們招手。不過,可能性和“機會”並不“確保真正能夠實現”。同樣地,詹姆士·金斯警告稱:“意外可能會使我們的郵票勃朗峰被一小段截去頂端的圓柱取而代之……”

現在,我們可能“在未來百萬年的朦朧地平線上描繪出樂觀的未來圖景”,但那些可能毀滅人類的災難又有多大機率發生?這些災難可能會消除我們“誘人的進步希望”和“即將到來的輝煌世界圖景”。進步的可能性幾乎是無限的,同樣這會加深喪失潛力的悲劇,人類可能會在“未來一千年,或即將到來的世紀,甚至在未來的某一天”以某種方式過早滅絕。

科學家們相信,來自大自然的風險相當之低,足以令人欣慰。不幸的是,對於人類自己的發明創造所帶來的潛在危險,就不能完全得到保證。自1903年以來,在媒體和科學文獻中反覆出現的一種恐懼是,開啟一個原子可能會“像點燃一桶火藥一樣”點燃地球。有人提出,如果地球上到處都是放射性礦石,那我們就相當於生活在一個“裝滿炸藥的倉庫”中:操弄原子可能會引發連鎖反應,毀滅我們的星球。

約瑟夫·法夸爾森創作於1903年的《黎明》(Dawn):這一年,瑪麗·居里因發現鐳而獲得諾貝爾獎

1924年,英國謝菲爾德大學的一位工程師誇口自己即將成功粉碎一個原子,這引起了恐慌。報紙上的新聞聳人聽聞,稱這可能會引爆地球。他收到了來自英國公眾的恐嚇信,要求他不要完成這項實驗。

當然,這樣的“宇宙大災難”並沒有發生。對原子的各種操作並沒有點燃地球,也沒有把我們的家園變成一顆新的恆星。不過,這也是人們第一次進行了一系列嚴肅的討論,評估人類是否很快就會透過不斷積累起來的技術力量,對自身構成比自然威脅更大的風險。從那以後,相關的提議變得更加黑暗,也更加真實。在20世紀50年代開發出熱核武器後,人類開始模仿太陽內部的亞原子過程,摧毀人類文明和該文明已擴充套件的未來有了可能性。

居里夫人取得的發現,以及隨後迎來迅速發展的核物理學,最終使人類未來陷入了危機。具有諷刺意味的是,最初恰恰是這些發現將一個具有巨大潛力的廣闊未來帶入了人們的視野。

對今天的啟示

在今天那些有著長遠眼光的人看來,這段歷史有著重要的教訓。首先,對於那些預期會實現的技術突破,尤其是這些突破可能永遠改變人類文明程序時,要謹慎做出“不可能”的斷言。

一個世紀前的傑出物理學家們堅持認為,將原子拆開是絕對不可能的。1930年,有人將核能的“騙人伎倆”斥為“神話”。他建議每個人都“安靜地睡一覺”,因為他知道上帝已經給他的“傑作”上了兒童鎖,這樣人類就不能擾亂宇宙了。八年後,莉澤·邁特納揭開了核裂變的面紗。

其次,預測此類突破的時間表是非常困難的。1927年,霍爾丹(他那一代人中最嫻熟的預測家之一)在描寫人類的長期未來時,認為把從月球返回的旅程要等到公元800萬年時才有可能實現。42年後,阿波羅11號就完成了這一壯舉。

索迪在1919年撰文警告稱,一旦人們發現瞭如何將同位素武器化,就會釋放出前所未有的破壞力。他所能做的就是希望“這個發現不會達成”,直到人類能謹慎地不濫用它。

霍爾丹的預測和索迪的希望都被證明是錯誤的。需要指出的是,在整整一個世紀之後,我們面對各種新出現的技術,從人工智慧到合成生物學,也都處於和他們當年相同的位置,因為這些技術也可能危及我們的整個未來。例如,生物技術的發展會使製造致命病原體變得更便宜、更容易,這似乎講得通,但我們並不知道這些技術要過多久才會容易到足以對每個人構成嚴重威脅。

我們需要的不僅僅是“希望”,我們需要在即將到來的技術解鎖和飛躍之前,解決它們可能帶來的挑戰。正如原子能的故事,改變世界的技術可以比專家們預期的更早開發出來,因此,我們更應該做好準備,而不是驕傲自滿。

隨著對太陽如何衰老,以及地球氣候對其變化的敏感性有了更好的瞭解,如今對地球未來可居住性的預測已經比詹姆士·金斯預測的數萬億年少得多。許多科學家現在預測,地球上覆雜生命的存在時間還剩下不到10億年。不過,令人感到平衡的是,目前還沒有發現任何跡象表明人類在這個時間點之前無法實現星際遷移。另一方面,對於更廣闊的宇宙在多長時間內能維持複雜生命的估計,確實不容樂觀。

正如科學家在20世紀初首次注意到的那樣,人類的未來可能就如天文數字般遠大。它足夠寬裕,可以為迄今為止歷史上所有失敗的、被剝奪的和被浪費的機會作出一些補償。因此,最有影響力和最能引起共鳴的行為,可能就是那些旨在維護這一長期前景的行為。然而現在,人類表現得仍然像一個青少年:不負責任,儘管已經意識到了這些可能會產生不可逆轉的、影響深遠的結果。