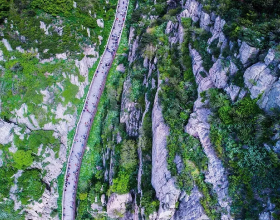

山澗對面是高岡,高岡籠罩在蔥鬱的叢林中,而對我誘惑最大的是林梢之上那面獵獵招展的紅旗,紅旗下邊是我們山裡唯一一座小學。

孩提時代的我就常常站在山澗那一邊望著那片蒼翠的山林,望著那面旗,想象著那個神秘的地方。我遲遲未能入學並不單因為家貧。“望山跑死馬”,家與校雖只一澗之隔,可一上一下,少說也有七八里路,況且這澗水平時雖淺得脫鞋就過,可大雨過後卻有波有浪,能喧騰兩三天。爸媽說,別書沒念成把小命搭上了。

不知那戴眼鏡的老師怎麼知道這窩窩裡還住著我們一家。他說他在那邊岡上看到這旮旯有炊煙,還說他才從縣城調來。

那老師便是戴立德,五十多歲,瘦,高,一笑,眼睛便在鏡片後眯成了一條縫。他帶我們三個年級的複式班,語數兩門課一人挑。講課時喜歡有意無意地瞥一下門外,室外的山光雲影便在鏡片上閃爍。聽說那眼鏡是水晶石的,很名貴,祖上傳下來的。

五個老師中只有戴老師是孤身,放了學他才能做飯。菜是老師自己種的,他常把剛炒好的一大盆菜端給我們這些自帶乾糧的孩子,他自己揀一碟,蹲在旁邊啃棒子麵窩頭。

校舍很舊了,一下雨就到處漏,我們十幾個孩子便轉移到老師的寢室,寢室也漏,大盆小碗擺了一屋,我們只有擠到老師那張床上,在瀟瀟的雨聲中聽老師講課。

一下大雨,老師就得送我。過澗時,我伏在老師枯瘦硌人的背上,摟著老師的脖子,感受老師趔趄的腳步,觸到他脖子上黏膩的汗,聽他輕輕的喘息,水越深,越能感到那雙手扣緊我大腿的力度。那一天,剛背到中間,老師的腳下打了滑,差點歪到水裡,他雖然站穩了,眼鏡卻滑落水中,我感到他猶豫了一下,似乎還騰出腳來在水底趟了一下,可並沒有把我放下來,直到把我送上岸,才回頭摸他的眼鏡。

水太深,流得也急,老師沒有摸到他祖上傳下來的眼鏡。第二天上課時,他戴上早已壞了不用的那一副只有一張鏡片的眼鏡。空洞半邊的眼鏡逗得學生們“吃吃”地笑。可老師說,沒了鏡片透明度更高,還說早年的鏡子都是單片的呢。

我伏在老師的背上,看著老師可笑的單片眼鏡度過了我的童年。參加工作後的第一個願望,就是給老師弄一副眼鏡。可不久我就溺入愛河,一拖就是兩年!等我把關於老師,關於眼鏡的故事告訴新婚的妻子時,她未聽完就哭了,並要與我一同去拜望老師。我們幾乎跑遍省城,才弄到一副價值不菲的水晶石眼鏡,連夜趕奔車站。

山一程,水一程,當遠遠望見那片翠綠的山岡,望見林梢上那面灼灼似火的紅旗,我激動地想象著師生相見的歡悅,我要讓妻子看看我有一位多麼好的老師!

一切都遲了,墳草青青,老師已長眠在這片翠綠的山岡。那天早上他沒去上課,來喊他的學生推開門,見他伏在案頭,筆扔在一邊,殷紅的墨水流了一地,像汪著一攤血。

現在,我能做的僅僅是把那副新買的眼鏡連同深深的自責一同埋到老師的墳前,然後拉著妻子雙雙跪拜下去……