經過兩天多的急行軍,渡過湘江的紅軍部隊抵達了貫穿資源縣境的資水流域,暫時擺脫了敵人的糾纏,贏得了短暫的一段休整時間。

軍委和中央兩個縱隊的人馬均在油榨坪駐足。這是一個有兩百多戶人家的小集鎮,三面環山,背倚資水,顯得清閒而寧靜,現在卻因紅軍大隊人馬驟至,又是另外一番景象。匆匆忙忙奔走的身影,擠滿狹窄的街道和小巷的騾馬、擔架,好奇地看熱鬧的人群,喊叫爭吵的聲音……可謂別開生面。

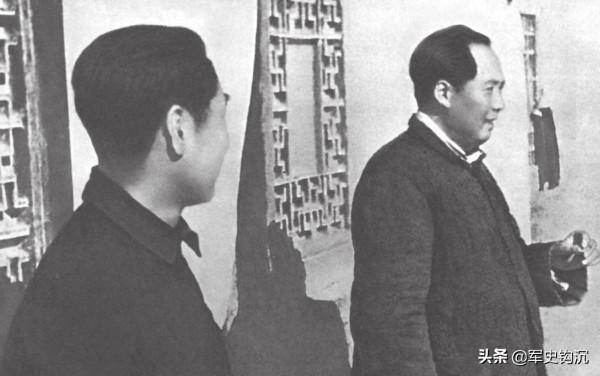

被稱之為“中央隊三人團”的成員一起安排在鎮尾的一座圍院裡,雅緻而清靜,背後就是清水塗塗的資水河。王稼祥和洛甫分住東廂兩房,毛主席獨住西廂,這讓他有了一點小小的幽默:我要做一回西廂浪子嘍!

“西廂浪子”住進西廂房後,公務員依慣例給他搭好了門板鋪,他開啟洋油桶鐵皮做的公文挑箱,把攜帶的書籍和沿途蒐集的報紙一股腦兒倒出來,鋪滿一床鋪,之後盤腿坐上去,挑撿著他想翻閱的東西。

他先挑選了新近蒐集的幾份國民黨的報紙看。反彈琵琶,國民黨的報紙常常透出一些重大資訊。果然,他很快被國民黨《中央報》的一則訊息吸引住了,訊息說——

貴州電:黔省主席兼國民革命軍第二十五軍軍長王家烈奪據黔政之年以來,虐民之罪擢髮難數,黔人水深火熱,有甚倒懸,賣兒鬻女,四鄉皆是,慘狀不及言盡,令人悽然淚下。殊異的是,近聞共匪竄至湘西,威脅黔省,駐地達官顯貴,商賈大亨,紛紛遠逃他省,挾金攜銀不計其數。王氏亦自知勢不可敵,遂存囊拍之心,以作逃亡之計,加緊向民勒捐派款,敲詐勒索:一面暗遣其妻萬淑芬攜帶赤金4000餘兩,現洋20餘萬,洋菸300多擔,先行運往粵、港、滬上寄藏,築狡兔之窟。如此黔省危矣,共匪一旦犯黔,黔軍毫無抵抗能力,必將棄城失隘。懇請政府速遴派國軍大員入黔剿匪,並將王氏撤職查辦,絕除禍患……

看到這裡,毛主席心中一動。這則訊息透出的資訊與司令部的偵察情報是吻合的,貴州兵力單薄,防禦能力差,遠遜於湖南、廣西、四川等地。那麼,有沒有可能改變進軍方向,乘虛西入貴州呢?

他被這一念頭纏住了,起身在屋子裡來回踱步。他知道,問題的關鍵不在於他提出什麼,而在於可能促使其被採納的程度。出發前及途中兩次建議被毫無商量餘地地拒絕便足以說明問題。從一定意義說,那兩次建議既是他精心思慮的結果,又是他發出的試探訊號,結果證實了李德、博古對他的忌諱之深,達到了不允許他開口的地步。可是,此時非彼時,血的教訓讓人猛醒,湘江一役後,漫布在紅軍指戰員中間的不滿情緒達到了飽和的地步,但怎樣才能因勢利導,把它轉化成一種積極因素呢?又怎樣由此迫使他們放棄錯誤的戰略方針,挽救危難中的紅軍呢?

他想到了洛甫和王稼祥。

“中央隊三人團”的提法不是一句俄語,而是一種客觀的存在。西征以來,三人聚多散少,這是一個他們相互認識瞭解的過程,也是他們逐步認識錯誤路線及其危害的過程。透過擔架上的無數次密談,他們漸漸接近了問題的實質。

是剛過瀟水吧,中央縱隊駐足在一個叫九溪橋的小山村裡,縱隊部通知說,先頭部隊正在激戰,預計要停留一個晚上,要求大家抓緊時間養精蓄銳。王稼祥因為腹部傷口扯痛睡不著,洛甫的胃因受湘南的小山椒刺激,難受得同樣睡不著,都有了長談的願望。他倆把正沉浸於《貞觀政要》的毛主席從書里拉出來,由王稼祥首先揭題:主席,這一年多來,我們經歷了一系列的失敗,損失巨大,現在我們應當對當前的政治和軍事路線有一個全面的認識,不然,紅軍的命運難測!

這可是個重大命題。毛主席很久沒有接話,一支接一支地抽菸。事實上,這個問題他思索已久,清楚地知道是國際路線帶來的影響所致,亦即臨時中央及後方那些政治局委員們竭力推行國際路線的結果。也許,只有解決這個問題,才能從根本上清除錯誤影響。但問題是現在現實嗎?王稼祥和洛甫都可能未曾意識到,連他們自身也仍網在巨大的錯誤路線的網裡面,並沒有徹底掙脫出來。一個失去了實權的毛主席,能公然挑起反國際路線、反臨時中央的大旗嗎?毫無疑問是不行的,那樣必然孤立自己,招致群攻,說不上又是一次寧都會議,甚至比寧都會議更甚。挫折使人清醒,亦使人明智。他知道飯必須一口一口吃,路必須一步一步走,謹言慎行,講究策略,才能走出危機四伏的境地。基於此,他的話是有保留的,而凝集於當前的重心:政治路線問題複雜而龐大,不是一時半會兒能理清,也不是簡單的對錯認定,更不是眨眼功夫能解決的。我看,目前我們該把注意力傾注於糾正軍事路線上,戰略戰術的錯誤是導致失敗的重要原因,這個問題不解決,我們便無法深入下去。

洛甫和王稼祥都有些困惑,軍事路線的錯誤怎麼能同政治路線的錯誤分割呢?但他們知道,毛主席既然這樣說,總是有他的思考的。洛甫問:怎樣才能理清軍事路線上的錯誤呢?更具體些,怎樣才能避免第五次反圍剿中的軍事失誤呢? 毛主席微微一笑:先摸清病症,再對症下藥麼!對這點,他是瞭然於胸,手中夾著一支菸,娓娓道來:第五次反圍剿的失敗,當不是偶然。從客觀上言,蔣介石在前幾次圍剿失敗後,知道了他的長驅直入的戰略戰術同我們在蘇區內部作戰行不通,所以他在第五次圍剿中改變了戰略,採用了持久戰和堡壘主義,企圖消耗我們的有生力量,縮小蘇區面積,最終與我決戰。從主觀而言,我們在軍事上的失誤,正中蔣介石之計。我們應該採取攻勢防禦,即集中優勢兵力,選擇敵人的弱點,在運動戰中去有把握地消滅敵人一部或大部,各個擊敗敵人。可是,我們卻採用了單純的防禦戰術,以陣地戰堡壘戰代替了運動戰,這都是些洋辦法,失去了自身的特長,棄長就短,如何不敗?說白了,這是不懂中國國情、不懂中國紅軍的特點所致。事實上,我們目前進行的戰爭還停留在一種很原始的階段,沒有大城市的工人暴動,沒有白軍士兵譁變的配合,沒有大量的飛機大炮,紅軍的數量和蘇區面積也很少,不足以和敵人硬對硬。那麼,我們應該怎麼辦呢?充分發揮游擊戰的優勢,運用游擊隊、地方兵民及獨立武裝,當然也可運用一部分主力武裝,在各方面迷惑或引誘敵人,發現和造成敵人的弱點,配合主力乘隙擊之,瓦解敵人的攻勢……

洛甫和王稼祥全神貫注地聽著。他們越來越明顯地感覺到,坐在他們對面的這個高大瘦弱的湖南人身上,潛隱著某種久經磨練而毫光內收的非凡的智慧和意志,由於帶著強烈的自抑色彩,並不易為人知,但一待接近且深入下去,便能感受到超凡的魅力。王稼祥情不自禁地問:如此說,打破敵人的第五次圍剿是完全可能的?

當然!毛主席回答得很自信。這種自信自是有道理的:就戰略戰術而言,我們應該先藏長用短,以短掩長,隱長乘隙。也就是說,用最笨拙的手法掩護最高明的行動,大智若愚麼,你們想,第五次反圍剿中,敵人的兵力十倍於我,能拼消耗麼?絕對不能。當敵人以優勢兵力向我們推進時,我們當退卻與隱蔽,疲勞敵人,迷惑敵人,消耗敵人,使其驕矜懈怠,發生過失,這樣才會有隙可尋;當敵人步步為營、深入腹地時,我們也用不著去阻擊他,即使暫時放棄一部分蘇區土地,打爛一些罈罈罐罐,那又何妨?不丟失蘇區一寸土地,這隻能當宣傳口號,在軍事上則是完全錯誤的,攻守進退純屬正常,為了誘敵深入,紅軍離開蘇區又有什麼了不起呢?地是死的,人是活的,一旦消滅了敵人,蘇區根據地不僅可以恢復,而且可以擴大!這一點,我們有過先例。話說回來,戰場上的角逐不是一件簡單事,蘇軾在《八陣債》裡說,“神兵非學到,自古不留訣”,這揭示了一種戰爭規律,它不是死的,光靠兵書行不通,關鍵在於靈活運用,善出奇謀。所謂“善出奇者,無窮如天地,不竭如江河”、戰法之妙,千變萬化,奧妙無窮……

此時的毛主席已經進入了一種狀態,戰爭被他詩化了,精鶩八極,心遊萬初,觀古今於須臾,撫四海於一瞬,顯現出一種大寫的氣度。在他的眼前,已不再是對面而坐的王稼祥和洛甫,而是炮火連天硝煙遍地的戰場,罕世豪情充滿胸臆,思緒在波瀾壯闊的戰場上來往馳騁……王稼祥和洛甫不可避免地受感染,也許從這時起,他們不再懷疑他力挽狂瀾扭轉乾坤的才華。

回到現實是苦澀的,眼前總是血風腥雨。洛甫問:我們能順利突破湘江封鎖線嗎?

網已布好,我們要強行去鑽網,奈何?毛主席已看到了紅軍在湘江的命運,沉重地說:如果我們能破網而出,實屬萬幸!

這種預測很快被證實。可是,教訓並不完全是壞事,至少可以促使人清醒,思索變通之策。毛主席知道,要求變的話,王稼祥和洛甫是一個重要環節;他也知道,湘江之戰必將在他們心中產生深刻的影響,無形中可加速求變的步伐。 這就是變化的重要契機。

毛主席被自己的思考激動著,如雨後春筍一般,有一種要破土而出的激情。他喊隔壁的公務員:

“小陳,你過來一下。”

小陳立即過來了。問:“主席,您有什麼吩咐?”

“你到集市去給我買一隻雞來。”

小陳剛轉身要去,毛主席又叫住了他,笑微微地補充道:

“不,買兩隻,要大一些的,最好是雞婆。”

小陳的臉上就有了一種疑惑表情,主席今天怎麼啦?胃口大開?他想到毛主席在於都患病的時節,也不過吃了半隻雞,還是傅連暲強逼著他吃下去的,今天怎麼一反常態?憑著他在毛主席身邊工作的經驗,他覺察到一定會有不同尋常的事情發生。

雞買回燉熟後,小陳有了部分答案,洛甫和王稼祥過來了。王稼祥拄著柺杖,臉上露出一種饞相,還在門口便問:“主席,雞熟了沒有,味道太饞人了,手冰喉嚨裡騰出手來啦。”

“熟了,熟了。”毛主席招呼他們坐下,不用筷子,就用雙手撕扯著燉在鐵鍋裡的全雞,免不得饞相畢現:“這一向虧待了我們的肚子,來,一鍋端,打一個利索的殲滅戰。”

他給洛甫和王稼祥每人扯出一條雞大腿,之後自己也扯了一條,大咬大嚼起來。三人都可見風捲殘雲的氣概。一直待一條雞腿下肚,三人才張著油潰漬的嘴巴,你看著我,我望著你,都彷彿從另兩人身上照見了自己的狼狽,禁不住哈哈大笑。

再下去,吃相就文靜多了,思緒也納入正軌。洛甫說:

“湘江一戰教訓太深,我們當有個深刻的認識了。”

毛主席用毛巾擦擦手,點燃一支菸,一副願聞其詳的神態。

“是的。”王稼祥接過洛甫的話:“我們不能容允他們再犯這樣的錯誤,不能再讓他們胡折騰,一定要改變這種局面。”

毛主席從他們的話語中讀到了很堅定的決心,這讓他十分欣慰,說:“改變目前這種局面,要從緊要處著手;具體說,要迫使他們改變行動計劃。這是擺放困境的第一步。”

王稼祥機敏地捕捉了毛主席的意圖:“我沒猜錯的話,你一定有了成熟的想法。”

毛主席成竹在胸地笑笑:“說不上成熟,供參詳。我瞭解了一下,貴州敵人的兵力最弱,除地方民團外,主力僅有第二十五軍一個軍。我們如改道貴州,可以達成幾個目的,一是出敵意外,貴州敵人不足攔阻,蔣介石亦不及調兵遣將追擊,這樣可以贏得先機,不致處處受敵制約;二是可以借時借地休養生息,解決問題,我們面臨的東西太多了,不平心靜氣冷靜思考,不從根子上梳一梳,就不可能真正地理順。”

毛主席的這個計劃立即在王稼祥和洛甫心中引起了回應。洛甫說:

“我們把它確定下來?”

“要確定下來還不是一件簡單事。”毛主席指指自己,又指指他們兩個:“光靠你我他不夠,人家本來就對我們有忌諱,不一定會買帳。要借重大家的力量,形成統一的認識,推動他們接受。人心齊,泰山移麼!”

“我和稼祥去做做工作,我相信是可以說服他們的。”

“還要爭取恩來那一票,很重要!”毛主席不自覺地進入了具體評價:“恩來這個人麼,絕頂聰明,既不同於李德,又不同於博古。李德是在錯誤的地方進行錯誤的戰爭,註定要誤人又誤己,扮演悲哀角色。博古很年輕,很善於背誦馬列主義的原文,言必稱希臘,但他不具備經驗,對自己國家的歷史知之甚少,從外國故紙堆裡搬些教條來,充其量在當留聲機的作用。這怎麼能正確領導中國革命?對自己的祖宗兩眼一抹黑,如何能用馬列主義的矢,射中國之地?恩來不在這個層面,他具備豐富的理論基礎,又有豐富的鬥爭經驗,且自責意識強,把握事物的分寸有度,是個很明智豁達的人。當然,他也要對一些錯誤負責任,如第四次反圍剿提出了‘全線出擊’的口號,第五次反圍剿中又變成了全線抵禦,這在戰略上都是錯誤的做法,從一定程度上導致了我們在蘇區的失敗。不過,主要責任不該由他負,再說人非聖賢,孰能無過?我相信,面對當前這種狀況,他絕不會無動於衷。爭取他站過來,是我們瓦解專制專權的一個重要步驟。”

王稼祥和洛甫覺得毛主席說得很公正很客觀,但也很犀利,入木三分。“我們是不是在適當的場合下公開我們的批評?”王稼祥問。毛主席點點頭,回答簡捷而有力:“可以!”