1935年,20歲的楊憲益即將進入英國牛津大學學習,入學前,他做了一次環地中海旅行,到開羅的那天晚上,楊憲益騎著馬夜遊沙漠。

開羅的夜晚繁星點點,一切像極了童話故事,嚮導突然神秘地對他說,如果肯付一枚銀幣,他可以告訴楊憲益未來會發生的一件事。

楊憲益感到十分新奇,便掏出了一枚銀幣,嚮導說:“在大西洋有一位美麗的金髮少女正在為你憔悴,你們尚未相遇,但不久將會見面。”

晚年的楊憲益每每提及此事,仍是十分感慨:“雖然我不相信命運,但這確實很奇妙。”

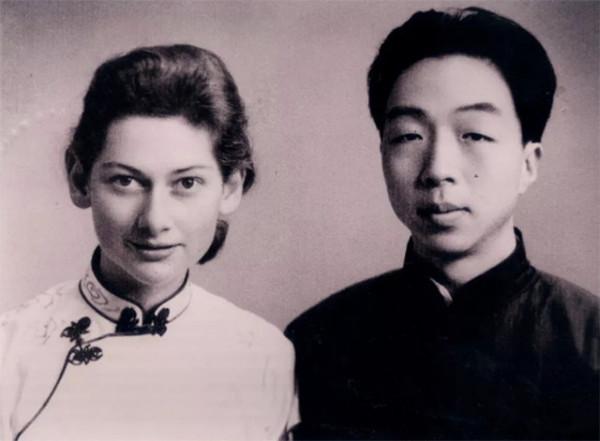

那位金髮少女,就是楊憲益未來的妻子——戴乃迭。

1919年,戴乃迭出生於北京的一個英國傳教士家庭,父親戴樂仁曾在天津教會學校“新書書院”做外教,後又受聘於北京燕京大學。

在戴乃迭隨父親離開天津若干年後,楊憲益也來到了“新書書院”讀書,儘管彼時兩家沒有交集,但冥冥之中,似乎又有著奇妙的緣分。

戴乃迭7歲時,母親將她送回英國讀書,而在戴乃迭的童年記憶中,讓她無比懷念的,還是在中國度過的時光。

1937年,18歲的戴乃迭考入牛津大學,彼時這個聰慧活潑的英國女孩並不知道,她將在這裡遇見命中註定的那個人,進而改變她的一生。

因幼時受到中國文化潛移默化的影響,入學不久的戴乃迭,經人介紹,加入了牛津大學中國協會,而協會的主席正是楊憲益。

那是楊憲益與戴乃迭的初見,四目相對的那一刻,像是一個伏筆多年的秘密,終於揭開了它神秘的面紗。

後來在戴乃迭的回憶錄中,她這樣寫道:“起初我幾乎被他嚇了一大跳,眼睛細長,面色蒼白,但彬彬有禮。”

當戴乃迭看到楊憲益房間裡掛滿了他親手繪製的中國曆代疆域圖時,那份對祖國的熱愛之情,深深打動了她。

隨著接觸愈加深入,戴乃迭更是驚訝於這個中國青年的聰明和才華。

普通學生要學習六七年的古希臘文,楊憲益只用了一年就通過了牛津的測試,他喜歡旅行,喜歡喝酒,這一切都讓戴乃迭覺得不可思議。

誠然,年輕人之間產生愛慕之情無非來自兩種原因,一種是鍾情於外貌,另一種則是性情相投。

楊憲益在晚年接受採訪時說:“那時,我總覺得與她聊天,不論是關於政治還是文化,合拍的地方更多一些。”

是的,中國文化深深地影響著這個英國姑娘,她喜歡中國字畫,中國瓷器,中國人的謙遜儒雅,喜歡楊憲益身上令她迷戀的“中國味道”。

楊憲益常常約戴乃迭散步、郊遊、談詩論畫,其實男人在感情中往往是後知後覺,此時的楊憲益還不知道自己對戴乃迭已經越來越依戀。

在他的眼中,戴乃迭相貌清秀,落落大方,沒有一般女孩身上的虛榮和世俗,都說情人眼裡出西施,何況比起西施,她本就毫不遜色。

戴乃迭選修法國文學,為了有更多時間能和她在一起,楊憲益也跑來聽課,有一次老師要他翻譯詩歌,他只得尷尬地說自己沒有準備好。

楊憲益的窘態,讓戴乃迭忍俊不禁,但不久後,他竟用中世紀法文寫了一首情詩送給戴乃迭,而他不過是湊趣陪她聽了幾節法語課。

如此聰慧浪漫的男子,怎能不讓她痴迷?他們相愛了,像深埋在開羅沙漠裡的古老預言,任憑千山萬水,終是要走到一起。

在楊憲益的影響下,戴乃迭甚至將專業改成了中文,她也是牛津大學第一位拿到中文學位的學生。

這無疑為日後兩人在文學翻譯上的完美協作和不朽成就奠定了基礎。

後來,戴乃迭曾開玩笑說:“我愛的不是楊憲益,而是中國傳統文化。”

聽到妻子的調侃,楊憲益十分得意:“那隻能說明,我就代表了中國文化。”

是的,很難說愛上中國文化,是戴乃迭對楊憲益的愛屋及烏,還是因為中國文化,她才愛上了楊憲益。

然而,命運似乎總是不會輕輕鬆鬆地讓有情人終成眷屬,儘管他們的愛情如膠似漆,卻無法得到各自家庭的認可和支援。

當21歲的戴乃迭對父母說她要嫁給楊憲益時,她的母親簡直不敢相信女兒的決定,她竟然要嫁給一箇中國人!

“你瘋了嗎?你一定會後悔的!相信我,你們的婚姻不會維持過四年,如果你們有了孩子,他們也會自殺的!”戴乃迭的母親發了狠話。

也許我們不能完全理解一個母親為何會對女兒說出這樣的話,但橫亙在中英兩國之間巨大的文化差異,卻是顯而易見的。

相較於母親的極力反對,戴乃迭的父親則相信,只要兩個人真心相愛,就可以相守一生,但他仍直言不諱地說,異國婚姻大多都以失敗告終。

另一邊,楊憲益早已料到母親的反應,他先給妹妹楊敏如寫了一封信,告訴她戴乃迭是一個文靜、質樸、有教養的女子,並附了一張照片。

楊敏如明白哥哥的用心,試探著將這件事透露給母親,誰知楊母聽說兒子要娶一個“洋媳婦”,當場就昏了過去,甚至為此大病了一場。

誠然,在當時的中國,娶一個金髮碧眼的外國女人,無疑是一件離經叛道的事,何況楊家是名門望族,更加在意世人的目光。

文化相差甚遠的兩個家庭,在兒女婚姻這件事上的意見卻出奇一致,不過令他們沒有想到的是,家庭的阻力卻恰恰成為了愛情的動力。

不得不承認,愛情往往就是這樣沒有道理,不知道哪裡來的勇氣,認定了,就能把一輩子交出去,至死不渝。

戴乃迭不顧母親的反對,堅持要與楊憲益在一起,無論他到哪裡,她都願意跟著他,她篤定,這就是今生她要走的路。

而楊憲益又何嘗不是如此,他認定,她就是他命中註定的那個人。

畢業那年,楊憲益收到了美國哈佛大學的任教邀請,戴乃迭也得到了英國高校的垂青,正當二人難以抉擇時,一封家書改變了兩人的命運。

楊憲益收到家中來信,受戰爭影響,家中的經濟狀況一落千丈,已無法繼續供應他在英國的開銷,富家子弟一夜之間變成了平民。

此時,面對哈佛大學提供的優厚待遇,楊憲益做出了一個驚人的決定,他要回國,投入到抗日圖存的救國運動中。

不過,在戴乃迭看來,楊憲益的決定卻一點都不奇怪,是啊,她早就知道,他對祖國的愛是那樣深沉,現在國難當頭,他又怎會袖手旁觀?

“我要和你一起回到中國。”戴乃迭的眼中閃爍著堅定的光芒。

“我要去的是中國,正在打仗,條件很苦,你能受得了嗎?”

“只要能和你在一起,吃再多苦,我也願意。”

鑑於戴乃迭一生對中國文學翻譯做出的傑出貢獻,後世很多人都認為,她來到中國不僅是為了愛情,更是為了革命。

而在戴乃迭的自傳中,我們卻看到了另一個答案:

“我來中國不是為了革命,也不是為了學習中國的經驗,而是出於我對楊憲益的愛,以及我對中國古代文化的仰慕之情。”

是的,我們不想過度解讀一個人的動機,對於戀愛中的女人來說,她要的不過是和自己心愛的人在一起,這已經需要極大的勇氣了。

楊家人怎麼也不會想到,楊憲益竟然真的會帶回一個金髮碧眼的姑娘,就像戴乃迭的父母不會想到,多年後,女兒會再次回到中國。

彼時的天津已經淪陷,楊家舉家搬到了重慶,幾經輾轉,歷盡艱辛,這對年輕的戀人終於出現在了楊家人的面前。

必須承認,有一些東西是沒有國界之分的,比如文學,比如音樂,比如戴乃迭的懂事和教養。

如果說在見面之前,楊憲益的母親對“洋媳婦”還有顧慮的話,那麼現在,這種顧慮已經煙消雲散,楊家人對戴乃迭十分滿意。

1940年,在戰火連天的中國,楊憲益和戴乃迭走進了婚姻的殿堂,那一天戴乃迭穿著婆婆為她親手縫製的中式旗袍,宛若天人。

作為主婚人,時任南開大學校長的張伯苓見證了這一對新人的神聖時刻,也正是受張伯苓的邀請,楊憲益接受了西南聯大的聘書。

此後,楊憲益夫婦不停奔波於中國西南的各個城市之間,生活十分艱辛,但二人仍舊感到快樂和滿足。

戴乃迭曾在自己的回憶錄中寫道:“在四川的第一年,身上起了痱子,還得了瘧疾和腹瀉,但是我感到生活是浪漫的。”

一年後,他們的兒子楊燁出生,彼時一家三口住在貴陽郊區,地處偏僻,總是找不到合適的女傭,戴乃迭只得邊工作邊照顧孩子。

那時候,戴乃迭在高校教英語,她就把兒子放在一個小揹簍裡,揹著他到處走,下了課就給孩子洗尿布,每天回到家,身體已經精疲力盡。

流動性的工作讓他們瞭解了更多西南地區的文化,夫妻二人曾為此引以為樂,但是隨著兒子的出生,他們決定必須要找一個地方安頓下來。

有時候機緣就是這樣巧合,讓人們在回顧歲月時,總是對命運報以敬畏之心,當時梁實秋領導的國立編譯館恰好成立,邀請楊戴二人加入。

1943年底,楊憲益一家三口來到編譯館所在的重慶北培。

儘管北培的生活條件艱苦,沒有生活設施,沒有自來水,甚至連電都沒有,但總算是有了一個穩定的生活。

當時在國立編譯館,有很多人從事將西方文學翻譯成中文的工作,事實上,從清末民初開始,就已經有大量外國文學被引入中國。

梁實秋

但是,直到上世紀40年代,卻始終沒有人將中文著作外譯,可以說,彼時西方對於中國的文學經典還是一無所知。

鑑於這種情況,梁實秋希望楊憲益夫婦能夠專門從事中文外譯的工作,將中國的古典乃至現代文學,推廣到全世界。

我們完全可以想象,這是一個多麼艱鉅而偉大的任務。

很快,楊憲益就發現了在翻譯工作上,他和妻子似乎有著得天獨厚的優勢。

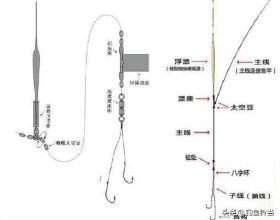

最常見的是,楊憲益先拿著古典書籍口譯,戴乃迭用打字機飛速記錄,此後,再由戴乃迭對楊憲益的初稿進行審閱和潤色。

楊憲益對中國古典文學的深刻理解,能夠使其將晦澀難懂的語言準確轉達成英文,而戴乃迭對英文的把控和渲染,則使文章韻味十足。

可以說,二人在翻譯上的配合,不僅大大提升了效率,更使翻譯後的中國經典著作大放異彩。

這位金髮碧眼的英國姑娘,將自己的全部青春和熱情,都奉獻給了中國經典文學的翻譯事業,當然,還有她的愛情。

時間來到1949年,夫妻二人已經有了三個孩子,在國立編譯館的這幾年,戴乃迭又為楊憲益生了兩個可愛的女兒。

不久後,朝鮮戰爭爆發,當楊憲益有意要為志願軍捐獻一架飛機時,戴乃迭默默拿出了她所有的首飾,甚至包括結婚鑽戒。

她將首飾變賣,湊了四萬元,與丈夫一起捐獻給了國家,在戴乃迭看來,相較於他們真摯的愛情,這些都不算什麼。

是的,愛情於她來說,就是這般純粹、透徹。

遷居北京後,楊憲益與戴乃迭達到了他們翻譯文學的高峰,他們用獨特的工作方式,孜孜不倦,奮筆疾書。

甚至花了四年的時間,將《紅樓夢》這部鉅著的前100回,翻譯成了英文,不可不謂是一項造福世界的偉大工程。

因對《紅樓夢》的喜愛,香港有媒體曾將戴乃迭比作“林黛玉”,後來楊憲益的妹妹楊苡在接受採訪談及此事時,笑道:

“她根本不像林黛玉,她是完全可以照顧自己的,她常常騎個腳踏車衝來衝去,她喜歡中國的任何東西。”

顯然,比起林黛玉,戴乃迭有著對生活更加美好的憧憬和嚮往,並能夠在幸福的道路上堅定不移地走下去。

然而,沒有人的一生可以風平浪靜,在還有一年即將完成這部文學鉅著時,一場突如其來的牢獄之災,打破了一家人安寧的生活。

因夫妻二人的英國留學經歷,又常常結交外國朋友,他們一度被懷疑是間諜,雙雙被捕,一關就是四年。

儘管夫妻二人被關在同一所監獄,但是四年間,他們從未見過面,也完全不知道對方的訊息。

在獄中,戴乃迭“享受”著單獨囚禁的待遇,長時間的獨處,讓她感受到了從未有過的孤獨。

為了讓自己保持正常的精神狀態,戴乃迭常常在獄中朗誦中國古詩詞給自己聽,這能讓她暫時忘卻身陷囹圄的生活。

不得不說,戴乃迭樂觀積極的人生態度,不僅感染著世人,也拯救了她自己。

在回憶起這段牢獄歲月時,她說過:“我並不害怕,我知道逮捕我們是錯誤的,我們會被釋放,我只是擔心我們的孩子。”

夫妻出獄後,又繼續投入到了《紅樓夢》的翻譯工作中,當英文版《紅樓夢》問世後,這部中國史詩級的愛情悲劇終於可以被西方人所熟知。

然而,隱藏在這部《紅樓夢》背後的楊憲益夫婦的悲劇,卻沒有人能夠挽救。

長子楊燁本是一個陽光開朗的少年,因父母入獄,他受到了牽連,經常被人敵視和辱罵,導致精神分裂。

儘管戴乃迭將其送回英國姨媽家療養,但不幸的是,在夫妻二人出獄一年後,兒子還是因不堪重負,選擇了自殺。

命運真是一個不可捉摸的東西,誰能想到,當年戴乃迭母親的話,居然一語成讖,讓人怎能不感慨人在命運面前的蒼白無力?

兒子的離世,無疑是對楊憲益夫婦最大的打擊,尤其是戴乃迭,她的身體每況愈下,一下子衰老了很多。

對於兒子的悲劇,戴乃迭充滿了深深的自責,在她的自傳中,我們能看到一個母親對孩子教育上的深刻反省:

“一位兒童心理學家曾勸告我們,要麼把孩子帶成中國人,要麼帶成英國人,不要弄得中西結合,最終成為一個‘二不像’。”

顯然,在兩種文化的夾縫中生存,無疑是異國婚姻留給後代的後遺症,當年母親對戴乃迭的警告,正是擔心這種“困惑”會變成悲劇。

“如果我能早點意識到這一點,也許兒子就不會走上絕路。”

此後的戴乃迭抑制不住心中的痛苦,她瘋狂的酗酒抽菸,以此來麻木自己破碎的心,而這一切,楊憲益看在眼裡,疼在心裡。

為了將妻子從悲傷中拯救出來,楊憲益常常帶著她去旅行、講學,無論做什麼事,他都要與妻子在一起。

也許是因為愛情的力量,也許是那顆樂觀的心還未完全泯滅,抑或是什麼不可名狀的情緒都好,楊憲益終於看到了妻子臉上久違的笑容。

然而,命運之所以被稱為命運,恰恰是人力所不可為,在經歷了一連串的磨難後,戴乃迭千瘡百孔的身體早已不堪重負。

晚年的戴乃迭記憶喪失,患上了老年痴呆症。

看著相守一生的妻子在病痛中煎熬,楊憲益百感交集,此後的他拒絕了所有的工作和社交,寸步不離妻子的身邊,喂她吃飯,為她穿衣。

此時的楊憲益不再是我們熟知的著名翻譯家,他只是她的丈夫,一個將白髮老妻看作是溫情熾熱的青春戀人的丈夫。

他對她說情話,講笑話,有時候,她的眼中會突然閃爍著清澈的光芒,彷彿聽懂了什麼,但又悵然所失。

誠然,死亡是每個人都會經歷的終點,即便命運再不可捉摸,這一點也是能夠篤定的,所以,我們不想談及死亡。

愛情是不是永恆的?有情人會不會在天堂相見?能不能再續前緣?這一切,誰能知道?誰又能有把握?

但我們仍然願意相信,世界上存在著一些不會被遺忘的東西,它超越愛情,它凌駕在親情之上,它是如此純粹,他只是想對她好。

我們堅信,戴乃迭懂得丈夫的心,如同年輕時他寫給她的信中所說的那般:“願上帝保佑你,如果沒有上帝,我會保佑你。”