女人是無法被定義的,就像我們無法規定一朵花,將以什麼樣的姿態在春天開放,以及一條河流將奔向何方。

最近,一位農村女詩人讓我們看到了,一朵不能被定義的野菊花,如何以自己的方式,粲然生輝。

11月25日,來自河南省南陽市淅川縣薛崗村的農婦韓仕梅,接受聯合國婦女署的特別邀請,來到北京,並登臺演講。

那是她51年人生中的高光時刻,是她於漫山遍野的岑寂中,與一抹霞光猝然相逢的夢幻場景。

此前,她從未走出過屬於自己的生活半徑,她去過最遠的地方,是湖北的老家。

站在演講臺上,她分享了自己的經歷。

這種經歷,曾經是小說中的故事樣本,但於真實的人生而言,卻意味著現實的荒誕與殘酷。

“我的人生有兩個轉折點。19歲時,因為3000元彩禮,我被我的母親‘賣給’了我現在的丈夫。此後的30年,我都被這樁包辦婚姻折磨著……我的丈夫不疼人、不愛說話,只會每天盯著我,還喜歡賭博,我甚至還得替他還賭債。我想離婚,而村裡的人只會說我不要臉……”

韓仕梅人生的另一個轉折點出現在2020年。去年夏天,她嘗試在短影片平臺上釋出了一些詩,被網友誇讚寫得好,寫得真實。“我的情感被接住了,這是我從沒體會過的感覺。”

人生中的兩次轉折點,一次讓她的命運急轉直下;一次讓她陰霾的天空第一次投射進了希望的晨曦。

那是她長達半個世紀的痛苦裡,驟然被幸運女神賞賜的一點“甜” 。

1、

韓仕梅悲劇的命運似乎從出生起就已經被寫定。

她家裡共有姊妹六個,她排行第五。甫一落地,就因為“脊樑朝上、臉朝地”,被迷信的母親視作不吉利的徵兆,差點將她淹死在尿桶裡。

幸虧有父親的及時攔阻,她才撿回了一條命。

上初二時,因為交不起每年18塊的學費,韓仕梅輟學回家去種地。

19歲那年,她被母親許配給了人家。

她為家裡換來了3000元彩禮。

在夫家眼裡,那已經是很高的“價錢”了。

她抗爭三年未果。22歲,她出嫁。

出嫁那天,韓仕梅一直在哭,父親也跟著哭。卡車來了,把她拉到了一個陌生的家。

在那裡,她將與一個智力有輕微障礙的男人,一個近乎木訥的丈夫,共度一生。

為了娶她,婆家已經是債臺高築,共欠了四千八百塊錢,這些外債,還得由過門後的韓仕梅來償還。因為,公公婆婆皆患重病,無法幹活。

因此,自從結了婚之後,韓仕梅便成了家裡的頂樑柱,承擔起了全部重擔。

“最窮的時候,連鹽都沒錢買。”

為了還債,也為了養家餬口,韓仕梅種辣椒,去工廠打工,從早站到晚,直至站到雙腿腫脹,走路蹣跚。

她甚至還“混跡”於一群漢子中間,修路打樁,一天要推100多車土,最後累到胳膊痠痛,腰直不起來。

此外,她還扎過鋼筋,截過鋼筋,當時全村一共去了4個女人,只有韓仕梅一人留了下來。

在那個男性體力勞動者都叫苦不迭的環境裡,她咬緊牙關,從沒打過“退堂鼓”。

“只要能掙錢,什麼活我都願意幹。”

村裡人都誇這個3000塊買來的媳婦能幹。

儘管日子曾如此艱難,但她有自己的尊嚴。

兒子上大學時,本可以在村裡開張貧困生的證明,就能拿到5000元的補助。這對於她們家來說,顯然是一筆不小的費用。

韓仕梅跟兒子說:

“算了,咱不要,家裡又不是真窮得揭不開鍋,錢我們可以自己掙。國家的錢要用到更貧困的人身上。”

但她的勤勞能幹、賢良淑德、包括她的骨氣錚錚,從來沒有贏得過丈夫的心疼與體恤,更遑論靈魂上的相知相惜。

他的嗜好是喝酒,賭博。

有一天,韓仕梅忙到夜裡12點才回到家,丈夫竟然一直等著她回來做晚飯。

“他什麼家務都不做,有一次我跟他吵架,賭氣一個月不幫他洗衣服,他的衣服就真的一個月都沒洗。”

她想起當年懷孕時,站不住,一隻腿跪在地裡幹活,即便如此,也沒有得到過丈夫的一句關心。而那天,同村的一個小女孩,送給了沒吃上早飯的韓仕梅兩個梨,她為此大哭了一場。

現在的韓仕梅,每天早晨6點起床,然後趕去附近的一家工廠,給那裡的工人做飯,一天三頓,還要打掃衛生,除了春節,全年無休,每月能有2800元的收入。

除此之外,12畝地的農活和各種家務都是“屬於”她的。

在生活中,她“扮演”著諸多盡職盡責的角色:是妻子,是母親,是女兒,是兒媳,但她唯獨被忽略掉的一個身份,是女人。

2、

在一望無際的命運的荒野上,她耕種著春夏秋冬,但無人過問,她是否感受到了快樂與幸福。

快樂與幸福是多麼奢侈的東西啊,對於一個揹負著農村六口之家的負荷,對於一個被迫泯滅了愛與希望的農婦來說,除了任勞任怨的如牛馬般的勞作,她還能貪圖什麼額外的“獎賞”呢?

可是,那些不為人知的痛楚,還是無法遏制,它們就像潮水一樣,日日夜夜,撞擊著她心靈的閘門。

“以前我覺得我就像孤鳥一樣,孤零零的,沒人搭理你,也沒人能跟你溝通,沒人跟你說話。”

比起物質上的困頓,和生活中的辛勞,這種來自靈魂的孤獨是最蝕骨的。

於是,她渴望找到一個出口,以覓到一線天光。

不經意間,她與詩歌相遇。

《尚書·虞書》裡講:“詩言志,歌永言,聲依永,律和聲。”

詩歌,讓她找到了一條表達自我的路徑。這條路徑,不足以消弭苦難,卻可以稀釋悲傷。

2020年7月,韓仕梅開始發表詩歌。

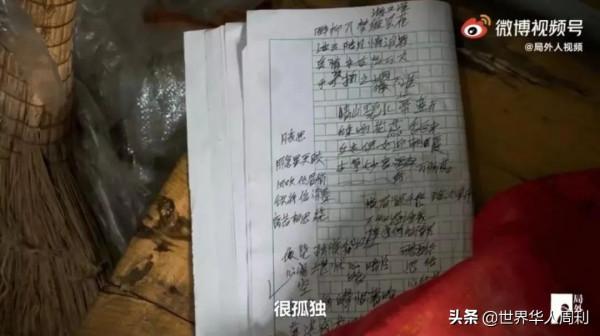

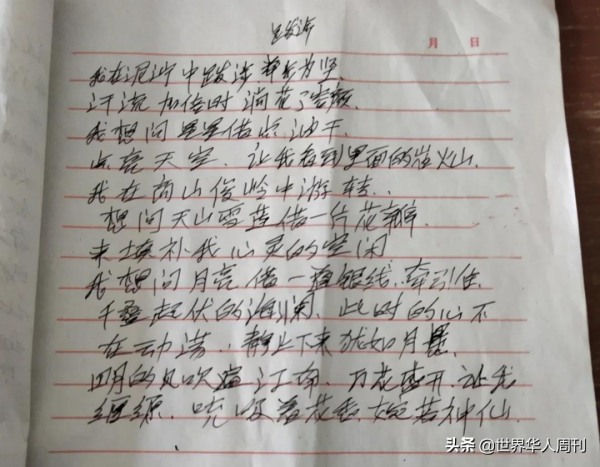

很多詩,都是她在勞動間隙寫下的,先記錄在紙上,後被她鄭重其事地謄寫在筆記本上。

那些詩,辭采未必華美,句式也未必經過精雕細琢,甚至,她也不懂什麼是平仄與韻律,不懂得技巧為何物,但她還是將內心的所有,傾瀉而出。

她釋出的短影片大都很粗糙,以風景圖、花朵或自己的照片作為背景,上面再寫出一行行詩。這樣的製作看上去“土味”十足,但它們攜帶著來自田野的質樸芬芳,呈現出最性靈的真實表達。

在她的筆下,有對大自然風光的無限熱愛:

“碧空雲如紗,叢林映彩霞。”

“月隱星更皎,風吹低眉梢。”

“雨滴墜落處,頻頻起漣漪。”

有對愛情的憧憬:

“痴情換來晚風起,醉臥斜陽夢千回”;

有對婚姻的絕望:

“為奴不問紅塵事,淚已流乾兩鬢霜。”

有面對生活的磨難時,仍自我慰藉的療愈:

“心累化作一縷煙/飛向那高高的藍天……陽光透過雲朵/它告訴我/我被烏雲遮的時候/也會奮力向前/給你帶來一絲的溫暖。”

與那些流芳千古、並載入教科書的詩歌相比,她的原生態作品顯然都相形見絀,但由於不事雕琢的純粹,由於情真意切的誠摯,她的作品每一條都有好幾百的點贊,被喜歡她的讀者稱為“田埂上的寫詩者”。

她的詩歌在受到萬眾追捧的同時,也遭到了很多否定,甚至鄙薄,有人認為她的詩並非真正意義上的詩歌,對此,她坦然接受:

“就是順口溜唄。我知道不上檔次,我文化水平低,就是胡編亂造的。只是很多文字都來源於生活。”

但她用這種方式終於為自己逼仄的人生,打開了一扇天窗,她得以窺見遠山的流嵐,看到海面上的星辰,以及聽到天邊若隱若現傳來的鴿哨……

3、

在韓仕梅走紅之前,她就多次想過離婚。

離婚的想法由來已久,她曾寫過一首詩,來形容自己和丈夫的生活:

和樹生活在一起不知有多苦

和牆生活在一起不知有多痛

沒人能體會我一生的心情

欲哭無淚 欲言無詞……

她無法和任何人說,因為沒人能理解,更沒人會支援。

在人們看來,一個年已半百的農村婦女,能有吃有穿,盡到妻職與母職,能平安順遂度過一生,這已經是功德圓滿。還奢望什麼情感訴求與精神追求呢?

但對於她來說,精神的苦悶要遠遠重於物質的匱乏和生活的艱辛。

後者,她靠堅忍,靠吃苦就能捱過去,而前者,卻不屬於意志力可控的範疇。

只因為,她是一個人,一個有血有肉,有思想的人。

她不想以麻痺自己、欺騙自己的方式度過餘生,她更不想在離開人世時,從來沒有覺得自己真正活過。

有一天,她終於鼓足勇氣,對丈夫說出了“離婚”二字,但丈夫堅決拒絕。

其後,當她再三提起時,他也總是百般推脫。

甚至,他拿出了兒子的“殺手鐧”:“等兒子結婚後再離。”

但兒子長時間沒人給提親,她一和丈夫說離婚,“他就坐在地下哭”。

她心頭一軟,便不再提及。

“母親”這個身份,成為她的一道符。她把洶湧而來的念頭、山一樣的委屈和痛苦,強行按捺下去,就像眼睜睜,看到那些活蹦亂跳的魚兒,溺斃於水中。

她轉身去燒飯,沒人知道,在這個短暫的過程中,她心底燃燒起來的火苗,以及最後化成的灰燼。

去年11月份,兒子終於結婚了。

為了這門親事,韓仕梅光託媒人幫忙,就花了5萬多。

因為給兒子娶親,她掏空了家裡的全部積蓄,又從外面借了23萬。

她捨不得吃,捨不得穿,每分錢掰成兩瓣花,但給兒子的花費,她不心疼,“兒子結婚,花多少錢都行。”

沒想到,兒子結婚後,丈夫卻不願意離婚了。

她這才恍然大悟,他曾經答應自己的條件不過是擋箭牌。

今年5月,她向法院起訴離婚,後來卻因女兒馬上高考而擱置下來:

“我不能把孩子的學習耽誤了。本來我就被這個婚姻耽誤這麼久了,不在乎這一年半載了。”

囿於母親的身份,她再一次選擇了妥協。

但那些曾被她生生掐掉的夢想,在一些黃昏,與夜晚,抑或下雨的時候,又悄然冒出鵝黃的芽兒。

它們在寒冬過後的枝頭,靜靜綻放。

她與它們默然相對,就像看著自己尚未凋殘的人生,以及唯一可以讓自己活下去的希望。

她想找一個“知我、懂我、疼我、愛我”的人,為此,她寫過一首《長相思》:

“思如紗,念如風

海棠芳菲疏影弄

花落萬點紅

等也空,盼也空

清風攜雨枝斜橫 蝕骨情難融。”

對愛以及美好生活的嚮往支撐她度過了無數個淚溼衾枕的漫漫長夜,支撐她度過了荒漠一般的前半生。

儘管,她只是在夢裡眺望過愛神的影子;儘管,她只是在夢裡觸控過幸福的面龐。

4、

當韓仕梅為離婚久訴未決,仍苦苦掙扎的時候,距離她的家鄉河南幾百裡之遠的湖北鍾祥,同樣是農村詩人的餘秀華,已經離婚6年。

餘秀華出生時因倒產、缺氧而造成腦癱,這也由此造成了她註定艱難行於世間的苦厄人生。

長大後,由於行動不便,口齒不清,她長時間找不到工作,走投無路時,她甚至嘗試著去乞討,她後來和母親說,那天我沒有跪,我的尊嚴監視著我不讓我這樣做。

2009年,餘秀華正式開始寫詩。這對她來說,同樣是一個生命的出口。

你看看,從古至今,詩歌的背後,大多站著怎樣的一個群體呢?

看來看去,我們能窺探到的,基本都是一群壓抑、痛苦的靈魂。他們無矛無戟,無以“家”為,只有手裡的一支筆,是趕走寂寞的拂塵、紓解愁緒的苦酒、刺破長空的利劍、抑或是尋找皈依的征途……

對於從來沒有享受過與正常人一樣幸福的餘秀華而言,更何嘗不是如此呢?

她的詩生於泥土,長在罅隙,帶著一股原始的力量,就像那些曠野裡的稗草,櫛風沐雨,肆意拔節;亦如火山底下的岩漿,在被引爆時,傾瀉如山洪。

2014年11月10日,《詩刊》選發了餘秀華的詩,以《搖搖晃晃的人間——一位腦癱患者的詩》為題進行了重點推介。她的那首堪稱“驚世駭俗”的《穿過大半個中國去睡你》刷爆了網路。

就像她的伯樂劉年評價的那樣:

“她的詩,放在中國女詩人的詩歌中,就像把殺人犯放在一群大家閨秀裡一樣醒目——別人都穿戴整齊、塗著脂粉、噴著香水,白紙黑字,聞不出一點汗味,唯獨她煙熏火燎、泥沙俱下,字與字之間,還有明顯的血汙。”

成名後,她對於獲得的一切充滿了感恩:

“人生到此,彷彿所有的不幸、磨難,都得到了回報。我覺得超過了我應該得到的。”

但婚姻始終是她人生中最大的“意難平”。

由於身體的殘疾,她在父母的安排下,嫁給了一個大她12歲的男人。

丈夫沒錢,她沒健全的身體,二人互相遷就,達成了一筆看似天公地道的“交易”。

這場“交易”,排除了構成愛情的一切要素。

丈夫常年在外。“我們沒有任何交流,從不打電話,家,對他來講,只是個逢年過節的避難所。”

他雖然一直在打工,卻從來沒有帶過錢回家,兒子從小到大的花費均是由余秀華和父母承擔。

這場冰冷的婚姻,除了沒有溝通,沒有溫情,就連基本的尊重與憐恤也沒有。

她在一首詩裡寫過丈夫對她的家暴:

“他揪著我的頭髮,把我往牆上磕的時候/小巫不停地搖著尾巴/對於一個不怕疼的人,他無能為力。”

2015年,她終於用15萬元“買斷”了與丈夫的婚姻,並給他在村裡蓋了一所新房。

在世人眼裡,那是一個忘恩負義、喜新厭舊的俗套故事,包括母親,對她當年的執意離婚也非常不理解,甚至以死相逼。

只有餘秀華自己知道,她只是贖回了一個做女人的權利,追求愛與幸福的權利,還有一份獨屬於她的驕傲。

5、

在餘秀華身上,在韓仕梅身上,我們看到的共性,絕不僅僅是農村女詩人的這個身份界定,也不僅僅是她們曾面臨的生存困境和精神困境,更有她們,以及這個女性群體,包括範雨素、包括蘇敏,同樣為擺脫困境所做的抗爭與努力。

面對韓仕梅離婚的想法,有人頗為不屑地問她:

“你一個老太婆了,還瞎折騰個啥?”

韓仕梅回答,“老太婆怎麼了,老太婆也可以追愛、被愛,老了也有愛和被愛的權利。80歲了都可以有愛。”

她對記者說,“對農村人來講,舊觀念仍然在腦子裡面繞,一般人繞不過去。我覺得我繞過去了。”

儘管遭遇了無數的質疑和阻撓、甚至不少的謾罵,她仍篤定自己的規劃。

餘秀華曾在離婚前發誓:

“這輩子做不到的事情,我要寫在墓誌銘上——讓我離開,給我自由!”

對於韓仕梅來說,她努力想達成的,絕不僅僅是離婚,她現在最大的願望就是走出牢籠,放飛自我,經歷自己想要的人生。

當她站在聯合國的演講臺上,用一口河南話,自信地朗讀出自己的詩後,有網友留言:

“只願千千萬萬的女性不再沉睡,支援的力量永遠都在!”

有人說,“這個時代的覺醒不僅是靈性覺醒,最根本的是意識覺醒,自我的覺醒。”

但我覺得,與自我覺醒相對應的,還要擁有與之匹配的勇氣與擔當,能力與智慧。

否則,她只能從一個困境墮入另一個困境,從一個深淵跌至另一個深淵。

然而不管怎樣,當一泓清泉不想成為死水時,當一顆靈魂不想再繼續麻木下去時,當尊嚴還原為尊嚴,當幸福為幸福代言時,我們才能看到希望的曙光,於沉默的山川,於遙遠的地平線上,冉冉升起。

因為“我已不再沉睡, 海浪將我擁起”……文/薺麥青青