1937年初,我在紅四方面軍30軍88師263團擔任直屬連連長。在河西走廊死守甘肅臨澤倪家營子的戰鬥中,全連戰至只剩8個人。我記憶猶新。“我們剛過了黃河,馬匪軍就迅速集結,把我們包圍在一座山附近。”遠離根據地的西路軍各個部隊被敵軍騎兵衝成了幾段,首尾不能相應。在一分鐘之內,我被炮彈連續擊中兩次,但每次倒下後,想到繁重的狙擊任務我還是掙扎著從血泊中站起來。激烈戰鬥中,我接到上級命令率全連跑步佔領倪家營子的大炮樓,死守部隊撤退道路上的“咽喉”。帶領全連剛剛進入炮樓,敵人就架起雲梯發起了進攻。我點了點彈藥,全連只剩下70多發子彈和很少的手榴彈。為節約子彈,我命令戰士們儘量用紅纓槍從槍眼裡把敵人捅下去。

突然,一顆炮彈把炮樓頂蓋揭去了,我被第3次被炮彈擊倒,面對強敵來襲,可我還是第3次站了起來,衝著樓下大聲喊:“喂,小夥子們,還能戰鬥的上到樓上來。”下面的十幾個傷員都爬上樓來,看見血肉模糊的戰友遺體,年輕的戰士們失聲痛哭。可敵人仍不停地把冒著煙的手榴彈扔進來,不停地有紅軍戰士倒下去。一個彈片再次擊中了我的頭部,我模糊記得是第4次倒下。接著,又有4顆手榴彈扔了進來,落在我的腳下,我忍著疼痛,撿起快要爆炸的手榴彈一顆一顆又扔了出去……我和戰友們堅守著炮樓,直到30軍政委李先念率領部隊前來解圍。看到李政委過來救我們了,渾身是血的我緊緊握住李先念的我忍不住嗚咽起來……

西路軍慘遭失敗後,領導上決定分散突圍,發給路費,讓各人想辦法奔陝北去。我因左臂和腿上負傷,也成了被分散活動的人員之一。和我一路的有三個同志:一個是五連連長,一個是營部的小號兵,還有一個是小勤務兵。我和五連連長每人揹著一個包袱,小號兵揹著他心愛的鋼號,勤務兵揹著一隻小鍋,我們四個人鑽進了一個大山林裡。

天空陰沉著,只有風吹著山上的野草,發出瑟瑟的聲音,我們緩慢地行進在兩邊是高山的深谷裡。這裡是剛剛和敵人廝殺過的戰場,空氣中還充滿著硝煙氣味。

前天,我們263團在這裡血戰了一天,同志們打光了子彈,最後用刺刀、石頭和敵人拼殺,用牙齒、拳頭和敵人搏鬥。如今,這裡倒著許多同志,烈士們有的還緊緊挨著一個敵人的屍體,有的咬著敵人的耳朵,有的抱著打壞了的槍……他們寧死不屈,和敵人搏鬥到最後一口氣,流完最後一滴血!

在一個山坡下,我們看到了一片屍體,一個個被剝得精光,全身都是刀痕,這是被敵人殘殺的我軍傷員。看到這些情景,兩個小鬼悲聲哭起來。五連連長把兩個小鬼摟在胸前,安慰著他們:“不要哭,不要哭!我們要永遠記住這筆仇恨!……”他說著也止不住流下了淚。我的眼早已被淚水矇住了,每根神經都在絞痛,仇恨的火,在心中燃燒……

為了報仇雪恨,我們止住了眼淚,踏著戰士用鮮血染紅了的土地,繼續向前走!快走到梨園口的河灘了。

突然,我看見河灘上有十幾個人,手持木棍站在那裡。小號兵低聲說:“看,那是不是赤衛隊呀?”我們都記得,在川北打了勝仗,赤衛隊都幫助放哨,熱情地迎接我們,可是,這裡是新區,怎麼會有赤衛隊呢?還沒等我們弄清楚是些什麼人,一個傢伙就跑上來,掄起手中的木棍就對我頭上打來。我眼前一黑,栽倒在地上。隨後只聽一陣喊叫,棍棒聲亂響,我強睜開眼,只見五連連長正和一個傢伙搏鬥,小勤務兵掄著石頭,嘴裡不住地叫:“打!打死這群壞蛋!”再向旁邊看,號兵正和一個傢伙奪手槍,他拼命地向我叫著:“副營長,快來啊!”我全身頓時緊張起來。

這支手槍是我們四個人唯一的武器,是我們的命根子,決不能被他們搶走,不知從哪來的勁,我一下猛撲上去,用負傷的手抓住了槍筒,號兵見我撲上來,就用嘴咬那傢伙,只聽得一聲尖叫,手槍到了我手裡,幾個傢伙見勢不妙,叫著跑開了。後來才明白,這群壞蛋是當地地主的保甲人員,他們見我們失敗了,專門集結在路口搶劫我流散人員的。

自從遇到這群暴徒,我們再不敢走大路了,就避開主要的道,在荒無人煙的山裡轉。天老是灰溜溜的,好像故意和我們作對,白天不出太陽,晚上不見月亮和星星,我們沒有地圖,迷失了方向,總希望它們出來照照路,指指方向,可是,一直就不見它們的面。後來,我們轉了七八天才發現我們還是在這個山上。這天,太陽總算露出來了。我們判明瞭哪是東方,便向一個小山嶺奔去。突然,林子裡出現了二三十個人,開始以為是搜山的敵人,便隱蔽起來,準備和他們拼殺,待他們走近時,小號兵低聲興奮地叫著:“自己的人,自己的人!”原來是九軍流散的同志。

他們在這兒集結了二十多人,靠山打游擊,這些天,我們無時不想念自己的部隊,就是一個排,一個連也好啊!現在總算找到了,雖然這支隊伍人數不多,成員又都是一些老弱傷殘和機關幹部,攜帶的武器多是手槍,但是,我們像回到了大部隊,大家都說不出有多高興。從此,我們就在這個山上打開了遊擊。有吃的大家同分,有困難大家同擔,同志們團結得像一個人一樣。

在山上,我們幾乎每天都遇到流散的同志加入到集體裡來,這樣,我們這支沒有番號、沒有編制的隊伍一天天擴大起來,很快就擴大到了十多人。隊伍越多,目標越大,吃的就越困難,這時大家就提議渡過黑河,往陝北走。但黑河水很深,沒有橋,不能徒涉,找船更是困難,而且渡口都有敵人重兵把守,聽說有許多同志想偷渡過去,沒能成功,有的就犧牲在渡口上。渡河不成,我們只好到肅州的東黃草地上去活動。這裡有馬匪許多養馬場,看管的人很少,發現我們來了,有的便跑了。

這時,我們決定每人去捉一匹馬,組織一個騎兵隊,一來可以跑得快,二來可利用馬匹把我們馱過黑河。我們插到馬群裡,有的拿繩子往馬脖子上套,有的抓住馬鬃翻上馬背,有的在群馬中亂撲。烈性的馬,嘶叫著,蹦跳著。有的同志從馬背上摔落下來,也顧不得疼痛,繼續追捕……馬群像遇到了猛虎,驚慌起來,四散奔逃。我們都不熟悉馬的特性,也沒有捉馬馴馬的本領,搞了半天,也沒搞到一匹馬,後來採取集中“兵力”捕捉一匹的辦法,才抓到了八匹好馬。但是,這些馬野性大,又踢又跳,只能看不能騎。捉馬的事被敵人發覺了。敵人派了幾個騎兵連來“圍剿”我們。他們每天搜山,一發現我們的蹤跡,就窮追一陣,最後把我們包圍在一座山上。情況越來越危急,眼看著我們這支隊伍有全部覆沒的危險,這才決定分散突圍,各人尋找機會衝出封鎖圈。

我和原來的三個同志,一天晚上悄悄地走出了敵人的包圍圈。我的傷勢重,腿又殘廢,行動十分艱難,幸得其他三個戰友的幫助。有了飯他們總是先叫我吃,口渴了,小勤務兵拿個小銅鍋跑很遠去弄水,遇上敵人,總是五連連長打衝鋒。就這樣,我們在敵人的大包圍中轉來轉去,始終尋求機會往陝北走。

這天晚上,我們來到一個小煤窯附近。這裡有十幾個挖煤工人,他們住的是小草棚,生活很苦,除了一些吃飯的用具外,就是一雙勞動的手。“你們是什麼人?”一個年紀略大的工人問我們。“我們是紅軍。”五連連長說,因為看到是工人,是自己的階級弟兄,我們沒隱瞞自己的身份。其實,就是瞞,也瞞不住,在這荒僻的地方,除了流散的紅軍,又會有誰來呢?工人弟兄們沒有再多問,把我們讓進草棚裡,生起火,立刻做飯給我們吃。

那位年紀略大的工人,望著我們飢餓疲睏的樣子,默默地說:“紅軍是好隊伍,只是人數太少,要不,也不能落到這一步……”我們吃了飯,向他們講說了一些革命道理,要求他們允許我們暫住一下。雖然有個別的工人害怕,但是大多數人都同情我們,便把我們引進一個窯洞裡隱藏起來。我們又暫時找到了一個安身之處,白天睡在窯洞裡不出來,只有到晚上,才爬出來透透風,呼吸點新鮮空氣。

幾個工人兄弟,每天冒著危險,到外面去為我們買糧食,幫助我們探聽訊息。在這裡,我們住了七八天,一直都很平安。一天,我們正躺在窯洞裡商量怎麼往陝北走的事,那個年紀略大一點的工人匆匆跑來說:“敵人來了,你們千萬不要動!”說完又跑了出去。不知道敵人是真的發現了我們呢,還是他們虛張聲勢,在洞外大喊大叫著。“快出來吧,繳槍不殺!”“不出來就把你們炸死在裡頭!”我們守住洞口,一聲不響,只待敵人衝進來,和他們拼。這時又聽見敵人向工人們大罵不止,但是,沒聽到有什麼回聲。

過了一會兒,幾個敵人鑽進洞口,對我們開了幾槍,五連連長說了一聲:“不好,他們發現了!”便向敵人還了幾槍。本來,敵人可能沒發現我們,槍一響,我們暴露了,敵人嚎叫著,拼命地往洞裡打槍,扔手榴彈,接著把一個火把丟了進來,嗆得我們不能忍受,這時敵人叫嚷著:“架火,架火,把他們通通燒死在裡頭!”我一聽敵人要放火,心想壞了,忙向五連連長說:“快,向外扔手榴彈!”

我話剛說完,五連連長爬向洞口,把一顆手榴彈投了出去,只聽見洞外一片慘叫聲。敵人憤怒了,惡狠狠地叫著:“炸,拿炸藥炸,把他們通通炸死在洞裡!”“不能炸!不能炸!”“我們要靠挖煤吃飯啊!”這是工人兄弟們的聲音,他們苦苦地向敵人哀求著,敵人大聲地罵著,噼噼啪啪地毆打他們……

只聽轟隆一聲巨響,我失去了知覺,不知道過了多久,又醒過來,眼前一片漆黑,呼吸感到困難。伸手摸了摸,其他同志都在。五連連長說:“完了,咱們被埋葬在這裡了!”兩個小鬼一聽,都哭了。五連連長躺在地上,有些惋惜地說:“為革命,死在這裡,我沒有說的,只可惜我不是和敵人拼死的,我沒能多殺幾個敵人。”

我聽到他這番話,也在想:是的,作為一個革命戰士,死並不是可怕的事。可惜的是,我們拿著槍,被敵人活活埋葬在這個黑窯洞裡!生命就要結束了,我們再也回不到陝北,回不到革命部隊了!

這時,唯一使我感到安慰的,是我們這四個人寧死沒向敵人屈服!在這個深深的窯洞裡,在這黑色的煤土下,將永遠埋藏著我們四顆紅色戰士的心!我們不為死去而難過,只為失掉了繼續戰鬥的希望而傷心,四個人靜靜地躺著,躺著……

突然,被堵塞的窯洞口處,露出了一絲微弱的亮光,現出一個小洞,一個熟悉的輕輕的聲音在問:“喂!同志們,你們還活著嗎?”聽到這個聲音,我們都驚喜地爬過去,又聽外邊有挖土的聲音。當我們知道敵人走了,是工人弟兄們正在扒堵死的洞口時,我們四個人的雙手,不顧一切地瘋狂挖著洞口上的泥土。

挖啊,挖啊!特別是兩個小鬼,拼命地挖著,叫著:“快!快!……”工具的響聲越來越清楚了,光線越來越亮了,幾張工人兄弟的面孔,突然出現在我的面前,他們個個緊張地喘著氣,流著汗水。“他們都走了!”一個工人兄弟看我們都活著,高興地叫起來,“快向外爬,爬!”我們四個人出了洞口,撲上去握住他們的手,流下了眼淚。說什麼呢?任何話語,也不能把我們的情感表明,偉大的階級友情,透過他們的手,像電流那樣,傳到我們身上。那個年紀略大一點的工人兄弟,抓住我們的手,默默地站了一會兒說:“你們快走吧!明天,他們還可能來的!”我們在濛濛的月色下,走向東方。三個工人兄弟送了我們一程,指明瞭道路,把一小布袋小米放在小號兵的肩膀上,低聲囑咐著:“兄弟們,願你們能平安地回去……”

我們含著熱淚,再一次和他們握手告別。當我們走出很遠,回頭望望,那個小茅草棚已不見了的時候,才想起一件事:怎麼不問問他們的姓名呢?現在已經遲了,為了趕路,為了不再使他們受連累,我們沒轉回去。但是,我們會永遠記住這幾位工人,是我們無產階級的親兄弟!自從離開小煤窯以後,我們就一路討飯往東走。由於在荒山上轉了很久,衣服都破成了一片片,頭髮長得像茅草。臉上身上積了一層汙垢。不瞭解的人,真以為我們是討飯的。

一天,走到一家大門口,剛叫了幾聲,一個老頭從裡邊走出來,他上下把我們打量一番,說:“你們也夠可憐的,既然來到我的門口,就不能讓你們空著走!進家來吧!”我看這門戶,不像是個窮人家。不是大地主,也是二地主,怎麼會待窮人這麼好呢?想必是他看透了我們是紅軍,要暗害我們。

五連連長見我猶豫,遞了個眼色給我,意思是:跟他進去,看他會怎麼著。我們也實在餓得不行了,就硬著頭皮走進了大門。突然,從兩邊撲上來幾個大漢,把我們圍住。那老頭臉一翻,眼一瞪說:“你們當我認不出嗎?紅軍羔子,給我捆起來!”說著手一擺,兩旁的人就要動手捆。我“刷”地一下抽出槍,喝了一聲:“哪個敢動?動就打死你!”五連連長也隨手抓過一條凳子,準備搏鬥。

老財沒料到我們還有槍,只想抓住我們去領賞,見此光景,一下跪倒在地,苦苦哀求著:“饒……饒……命!”我正想開槍,五連連長放下凳子,上前對老財踢了一腳說:“你這傢伙,有眼無珠!起來去準備飯!”這個老財,落了個“偷雞不著蝕把米”,老老實實地管了我們一頓飽飯。我們從這家走出,真是又氣又笑,因擔心這家壞蛋去報告敵人,便連夜爬上了山。我們住在半山腰一個岩石洞裡,好幾天不敢露面。過了幾天,也沒見敵人的動靜,這才離開了山洞,繼續往東走。

走了兩天,沒找到一點吃的東西,兩個小鬼餓得直打晃。我們的身子像有千斤的石頭壓著,最後實在走不動了,四個人就坐了下來。四個人,八隻飢餓的眼,滿地搜尋著,我回想起爬雪山過草地的時候,餓上幾天幾夜,還有雪吃,還可以找到野菜、牛蹄子、牛皮,如今困在這光禿禿的山上,連一滴水也找不到。歇了一會兒,還是五連連長說:“走吧,再往前找找看,說不定能找到點什麼,總不能蹲在這兒等死啊!”我們又繼續向前走。五連連長突然叫了起來。“水!水!這兒有水!”“在哪裡?在哪裡?”兩個小鬼大聲叫著。

一條清清的小河,在山谷下淙淙地流著。我們爬到河邊,像牛似的,把嘴插下去,喝了歇,歇了喝,大約喝了半個鐘頭,才抬起頭,相互望著笑了,誰說水不管餓?我們喝了一肚子,頓時都有了精神,站起來鬆鬆腰帶,洗了多天沒洗的臉,又繼續往前走。灌了一肚子水,支援我們走了十幾裡,腿又抬不動了。天無絕人之路,忽然山坡上出現了一個羊群。我們跑過去,向牧羊的人買了一條小山羊,抱起來跑進一片林子裡。怎麼吃呢?鍋倒有一隻,就是沒有火。

五連連長說:“生著吃吧,就是有火,也點不得,萬一暴露了目標,讓敵人看見,這生羊肉也吃不成了。”我們把小羊殺死,分成四半,每人捧著一條羊腿,閉著眼一大口一大口地吃著。那股腥羶味,真沒法說,但是我們也顧不得了,大家似乎在執行一個共同的任務:填肚子,不顧一切填肚子。

天黑了下來,我們趕路的機會又來了,四個人扛著四個吃剩的羊腿,在艱難的道路上繼續走向東方,走向陝北……

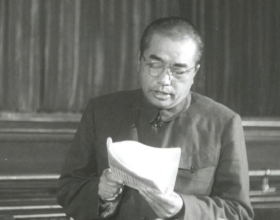

杜萬榮(1915——2007年),四川省閬中市朱鎮十三村人。1934年7月參加中國共產黨。1933年5月參加中國工農紅軍,歷任紅四方面軍30軍88師263團戰士、班長、排長、直屬連連長,紅軍大學連長,第30軍營長,129師直屬隊黨總支書記,師隨營學校組織科長,營政治教導員,中國人民抗日軍政大學6分校1大隊政治委員,師直衛生處和太嶽4軍分割槽衛生處政治委員,洪洞獨立團和警衛4團、第538團政治委員,太嶽第8縱隊留守處政治委員,中國人民解放軍陸軍第60軍政治部聯絡部部長,中國人民解放軍四川省軍區綿陽軍分割槽政治部主任,中國人民解放軍南京軍事學院基本系、情報系政治部副主任,中國人民解放軍防化學校政治委員,中國人民解放軍防化研究院副政治委員,中國人民解放軍防化學院政治委員,中國人民解放軍總參謀部防化部顧問。1955年9月授予大校軍銜。榮獲二級八一勳章、二級獨立自由勳章、二級解放勳章。1988年7月被中央軍委授予中國人民解放軍二級紅星功勳榮譽章。