這幾天美國科技界有條大新聞,說推特公司“易主”,董事會一致任命首席技術官阿格拉瓦爾(印度裔)為新任CEO。

我家孩子在矽谷學校上學,我就問兒子:

你們學校的學霸是不是都是印度小朋友啊?

我

兒子

不是的。我們年級成績最好的5個人裡,4個是華裔,只有1個是印度孩子。

那為什麼中國孩子長大以後,工作幹不過印度娃呢?

我

兒子

媽媽你這個說法有問題,應該是——為什麼我爸爸,比不過印度娃他爸爸?

對於“我家娃爸比不過印度娃爸”這件事兒,一開始我是選擇相信的,但後來在遍查資料,廣詢牛人之後,我的觀點卻發生了很大變化——

中國工程師比不過印度人,這個命題似乎從一開始就是個偽命題。而在“數字技術的最前沿,在美國接受教育和培訓的新一代中國專家,正在響應號召,加入國內的民族復興專案。

#01

矽谷亞裔佔比超五成

從微軟的納德拉、谷歌的皮查伊,再到如今推特的阿格拉瓦爾,印度裔高管正在美國科技界佔據主導地位。

其實不光是CEO這個級別,再往下一級,擔任《財富》500強公司副總裁的印度人,也比中國人多很多。

然後,矽谷的華裔工程師們就又雙叒叕被拉出來和印度工程師做起了對比。

為什麼華裔工程師總是無辜躺槍呢?因為如今的矽谷,確實已經成為了亞裔的天下。

根據舊金山灣區媒體《聖何塞水星報》報道,矽谷勞動力市場中,亞裔佔比在2000年時為39%,但短短10年之後,亞裔佔比就已經超過五成,超越白人成為矽谷公司中的第一大種族。

“要是所有印度人和華人一下子消失的話,矽谷所有公司都會陷入無法開工的窘境,而全球經濟也會因此遭殃。”Model Minority網站如此評價華裔和印度裔工程師對矽谷的重要性。

#02

印度牛人都在美國,而中國牛人……

同樣是少數族裔,同樣在高科技公司“人口眾多”,為什麼華人卻很難像印度人那樣,頻頻登上高管的位置呢?

第一個原因其實是:印度精英大多在美國,而中國牛人去向卻比較多元化。

比如這次繼任推特CEO的阿格拉瓦爾,本科畢業於著名的印度理工學院。

印度理工,這個名字是不是非常耳熟?這所大學在印度,是神一般的存在。在印度,每年有超過50萬學生申請這所大學,最後被錄取的不到2%。因此印度理工也號稱世界上錄取率最低的大學。其中最有名的孟買分校,錄取率更是低到了千分之三左右。

而美國最難申請的幾所名校,哈佛、耶魯、斯坦福錄取率在5%-6%左右,MIT今年據說創造了歷史新低,但錄取率也有4%。

反觀中國最頂尖的兩所名校——清華北大的申請難度又有多高呢?

資料顯示:清華平均錄取率在萬分之七左右。不過,這裡的計算方法和印度理工以及藤校錄取率不同,是以”當年全部高考考生的總人數“作為分母的,所以錄取率肯定偏低很多。

不過參考中國和印度相似的龐大人口基數,以及清華北大每年僅僅7000人左右的錄取名額,其錄取難度應該是和印度理工(年錄一萬人)是不相上下的。

因此,如果說印度人頻頻進入美國科技界的領導層,靠的完全是“學霸”體質,那肯定說不通。畢竟咱們大中國,一樣是盛產學霸的地方呀。

從絕對數量上看,中國的學霸肯定不比印度少,不過中國學霸畢業之後的流向,和印度就大不相同了!

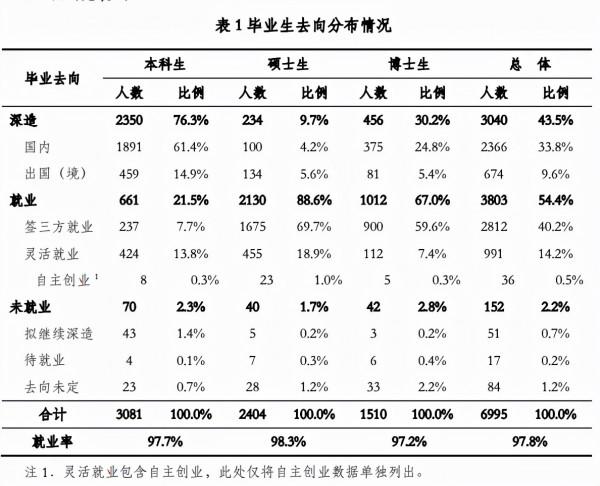

根據清華、北大校園官網釋出的《畢業生就業質量年度報告》顯示,每年兩校畢業生出國留學的人數,清華大致佔畢業生總數的17%左右,北大佔15%左右。

△截圖自北京大學2019年《畢業生就業質量年度報告》

△截圖自清華大學2020年《畢業生就業質量年度報告》

而印度理工每年70%的畢業生都會出國,且大部分落腳美國。

也就是說,中國學霸中的大多數都選擇留在祖國,而印度的理工科學霸則大部分都選擇跑到美國繼續深造和打拼。

再加上印度人走出國門的時間,比中國人足足提前了半個多世紀!這段時間足以讓印度裔移民在美國深造再深造,順便構築起強大的關係網路了!

#03

多元化的成功理念

我們再來看,要想成為公司高管,需要具備哪些素質——

首先當然是能力,其次,非常重要的,也不能缺少野心。

我有許許多多的華人矽谷工程師朋友,他們在學術和技術上都很牛,但在很多人身上,我看不到特別重的“野心”。

前不久,我的一個朋友剛從某科技公司的中層管理崗位上主動退下來。公司起初又是誠意挽留又是提出加薪又是許諾升職的,卻都沒能改變他的想法。

朋友對我說:“管理層的活真不是正常人能幹得了的。我的頂頭上司,半夜三點還像打了雞血一樣在發郵件,平時更是隨時聯絡隨時回應……難以想象,如果有一天我坐到了他那個位子上,身體和心理健康是不是還能撐得下去……”

不光是中國人,其實很多白人工程師也對加官晉爵沒興趣。我朋友有一個白人老頭的同事,七十多歲了,技術大拿,每天開著三十多歲的日本車去上班。他程式設計純粹為了興趣愛好,所以寧願走一輩子技術路線。

工程師朋友說:“成功的定義應該是多元的,學而優則仕是成功,身體健康、家庭幸福、有時間釣魚滑雪摘櫻桃也是成功啊。”

“喬布斯改變了世界,他很成功;我花更多時間陪伴家人教育子女,我也一樣成功。”

#04

有野心的中國工程師正離開矽谷

當然,在龐大的中國工程師群體裡,“有野心”的人其實也不少。

問題是,很多中國工程師如果想要施展抱負的話,他們的目標,絕不是有著“養老院”美稱的那些美國大廠。

美國《外交政策》雜誌曾經刊登文章,講述了谷歌TensorFlow人工智慧團隊首席工程師Liu Chen(化名)離開公司回國的故事。

文章寫到:“隨著中國科技產業的成熟,百度、騰訊、阿里巴巴和位元組跳動等大公司都在舊金山灣區設立了衛星辦公室,與谷歌、蘋果和 Facebook 等公司競爭中國人才。”

“中國公司的規模和實力在很大程度上推動了他們對工程師的吸引力。騰訊的微信擁有超過 12 億使用者;位元組跳動的TikTok短影片應用在美國和歐洲火爆……”

“數字技術的最前沿,在美國接受教育和培訓的新一代中國專家,正在響應號召,加入國內的民族復興專案。”

專注報道矽谷故事的網站Pingwest在一篇名為《矽谷中國人才流失》的文章中寫到——

“在美國當工程師,很快就能過上舒適的生活……但越來越多的中國工程師認為,如果想要真正的金錢和真正的成功,就必須回到中國……他們是有先例可以參考的:離開谷歌創立‘出門問問’的李志飛,或者離開斯坦福成為小紅書CEO的毛文超。”

△小紅書CEO的毛文超

幾年前 Uber(優步)離開中國後,ofo和摩拜曾經蜂擁而至矽谷挖人,他們提供了更高的薪水和晉升機會,幾乎將優步美國總部的中國工程師“一掃而空”。

“在矽谷做了多年普通工程師的人,很有可能回到中國,突然發現自己被提升到了董事的位置。”一位熟悉招聘活動的人士表示:“很難說他們的技術一定比中國工程師好,但在吸引投資方面,矽谷經歷是很好的故事。”

#05

留在矽谷,一些華人工程師成了創業明星

即使不回國,中國工程師們也擁有很多選擇——

在2013年到2015年之間,中國投資者掀起了矽谷投資熱。“當時如果一個華人創辦公司,會有一大群投資者向他們投錢。”

所以,“華人混不過印度人”這句話並不對,相反的,華人中的很多人,在矽谷成為了創業明星——

2020年,美國外賣公司DoorDash在美國上市,首日市值突破600億美元,背後創始人是三位華人;

同一年,Wish母公司、美國跨境電商ContextLogic在納斯達克上市,當前市值超過150億美元。公司聯合創始人之一是華裔張晟;

美國線上房地產公司Opendoor合併上市,作價48億美元。創始人Eric Wu是華裔;

自動駕駛公司Nuro融資5億美元,創始人朱佳俊出自谷歌。網易創始人丁磊、真格基金、高榕資本都曾參與Nuro A輪融資;

而這兩年最火的華人企業,當屬視訊會議應用開發商Zoom了。2020年,Zoom市值一路走高,突破千億美元。創始人袁徵原為矽谷思科公司的工程副總裁,2011年帶領40多名工程師一起離職創業。

其實,在Zoom、Nuro、Opendoor這些企業起來之前,華人已經在美國嶄露頭角,包括雅虎創始人楊致遠、YouTube聯合創始人陳士駿、NVIDIA公司創始人黃仁勳等人,都是在美國創業的翹楚。

△Zoom創始人袁徵獲評《時代》年度商業人物

#06

“不做選擇的幸福”

吳軍博士在《見識》一書裡,也曾談到過“美國公司的印度裔高管為什麼比中國高管多”的問題。

書中引用芝加哥商學院奚愷元教授的理論,認為:印度人缺乏選擇,而“無法選擇”反而幫助了印度精英在美國公司裡取得成功……這就是所謂的“不做選擇的幸福”。

印度雖然近年來發展很快,但仍然非常貧窮,當它的精英透過讀書或者工作,移民到了一個新的國家之後,幾乎沒有可能再次回到印度。

由於沒有退路,絕大多數到了美國的印度人,只好死心塌地地在新的國家經營自己的工作,在並不寬廣的上升通道里挖空心思往上爬。

相比之下,美國人和中國人卻因為選擇太多,常會“挑花了眼”,不能專心在一家公司或一個領域鑽研太長時間。

非常有趣的是,如果你給印度人非常多的選擇,他們其實也會像美國人和中國人一樣,犯“選擇困難症”,甚至在職業上的表現遠遠達不到他們應有的水平。

《見識》中,吳軍講了幾個自己親身經歷的故事——

最早進入谷歌的幾位印度科學家能耐都特別大,他們要麼是大學教授,要麼是搜尋領域公認的頂級專家。這些人在公司裡資歷老,人脈廣,應該能獲得更多的升職空間,但實際上,他們升到一定職級後就再也升不上去了……不是因為機會太少,恰恰因為可選擇的機會太多。

比如,2003年,谷歌在印度開設了工程院,主管一職交給了一位職級最高的印度裔研究員(我們暫且稱他為A)。回到印度後,A拿著美國標準的高工資,過上了“帝王般的生活”。

然而為了孩子升學,兩年後,A重新跑回了美國總部。他發現,當初自己回印度時交出去的團隊,已經從十幾個人發展成了上百人。

很快,谷歌開始在其他國家開辦分支機構,A覺得機會不錯,又跑去世界各地幫助開辦新的辦公室……

總之,A在谷歌的十幾年裡,不斷做著各種各樣的選擇,而無法安心經營一件事情。到後來,他的下屬們,沒有他能力強的一些人,反而職級更高,升遷更快了。

反觀如今在谷歌獲得很高職級的印度人,包括CEO皮查伊,進入公司的時間普遍較晚,他們沒有選擇,只好在職業金字塔上老老實實爬樓梯。

吳軍說:“相比印度人,在美國的中國人今天選擇太多了……很多人從美國名校畢業後,在大公司裡工作幾年,獲得晉升,他們原本可以繼續努力,但很多人會被髮展更快的中國公司挖走,以至很多人想的不再是努力工作,而是利用美國和大公司的經歷包裝自己……”

不僅在工業界如此,在學術界也是。20世紀80年代到美國的中國人,基本上一心一意搞學術,他們很多人在美國的頂級大學裡做了教授、系主任,還有很多人獲得了自己所在領域的大獎。

但是近年來,中國留學生能在名牌大學裡立足並快速發展的人越來越少……一方面是國內吸引歸國人才的政策起了作用,一方面也是因為選擇太多,導致人太浮躁,不願意長時間在一個地方,一個領域努力經營,而做到極致是需要時間的。

「 寫在後面的話 」

寫了那麼多,最後來總結一下我的觀點——

首先,“中國人在管理和創業方面比不過印度人”,這種說法存在很大偏見——我們當然可以說印度人有哪些地方值得我們學習,但大可不必妄自菲薄;

其次,“擁有很多選擇”,對個人的發展來說,可能是好事,也可能是壞事——就看你是不是有能力在眾多選擇中找到方向,堅持到底,做到極致;

最後,美國有那麼多的印度高管,可美國人卻從來沒有正兒八經地把印度當成過最大的競爭對手……所以現在就來說是印度人厲害還是中國人厲害,恐怕有點兒為時過早了。

掃碼聽

▽南加大WBB學姐獨家分享▽