昨日,乃是“九·一八”,叫國殤日也好,國恥日也罷,又或是悼念日也可,總之是個必須要牢記的日子。

今日,雖不再鳴放防空警報,然昨日之音卻猶存於耳。昨日裡,正巧手中有一份侵華日軍的自供材料,便將翻譯後的內容作為文章發表,卻不想被多人諷刺為“賣慘”,其認為如今是和平年代,不該重提舊事。又說,日軍侵華已是幾十年前的事情,今日之日本人,亦非昨日之日本人。故而,如今再寫日軍暴行,不利於睦鄰友好。

此言差矣,書寫歷史,並非只為賣慘,亦非導人向惡,無非是為讓今人知曉前人之事,銘記國家危亡之不幸。只想擁抱和平鴿,沉睡溫柔鄉,不看過去之事,便不知前人之苦難,更不知抗日救國之艱辛。故而,將揭發日軍暴行視為“賣慘”之說,純屬一派胡言!

今日裡,再將另一份侵華日軍自供材料發表出來,如以上所言,只為讓後人知曉前人之苦難,並非用於“賣慘”。

這名侵華日軍名叫小林濚治,1922年生人,文化程度8年,十八歲入伍,日本戰敗投降時,身份為日軍第59師團第42大隊第4中隊分隊長、伍長。

1942年,小林濚治隨部進入中國,由天津乘坐火車到達山東,主要負責津浦線警戒任務,並多次隨部對抗日根據地進行大掃蕩,親手殺死抗日群眾多人。

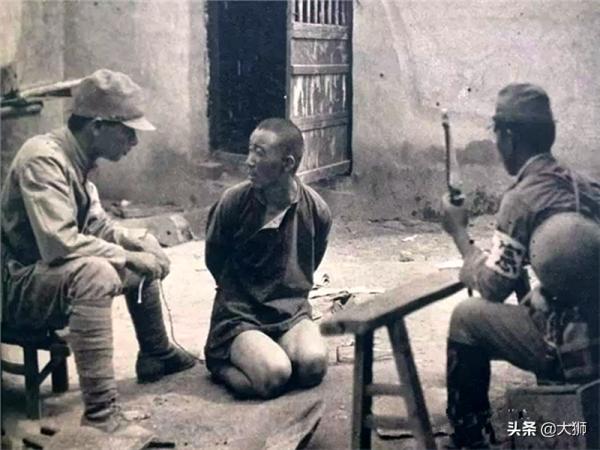

1945年被俘之後,為了可以儘快回國,小林濚治積極交代自己的罪行,並將所犯罪行全部書寫下來,其中一段為拷問虐殺山東平民的經過,內容如下:

1944年8月,我被選中加入“便衣隊”,這是第59師團師團長細川中將的得意部隊。我的直屬上司,是一個名叫酒井文雄的少尉,此人精於劍道、柔道,據說祖上是有名的武士。據他自己所說,在入伍之前,他是個吃齋唸佛的和尚,戰爭打響後,他踴躍參軍,並將自己視為“第六天魔王”,我們都知道這是戰國名將織田信長的稱號,他居然敢用在自己身上。

直到了解了酒井少尉,才知道他是個不折不扣的魔王。不過,若是用魔鬼二字來形容他,或更為貼切。儘管他以前的身份是和尚,然而現在的他,卻將折磨活人作為唯一嗜好。每當遭他折磨之人發出悽慘的叫聲,他便興奮得大喊大笑,甚至會當場跳舞唱歌。

1944年11月,接到搗毀渤海地區反抗據點的命令,部署之後,立即展開“第19次秋季山東大掃蕩”的行動。近500名便衣隊員兵分兩路,我被編入由大川中尉指揮的160人“敢死隊”中,酒井少尉也在其中,他已經迫不及待地要折磨那些可憐的山東百姓。

出發之後,我們這支身穿破衣爛衫,蓬頭垢面,狀如乞丐,卻暗藏殺人武器的隊伍,以高苑縣為中心,秘密在桓臺、博興、廣饒、莆臺等地製造血案,被我們殺掉的人,不少於300人。

11月中旬,我們進入隸屬於桓臺縣的一個村子中,提前接到情報,認為村子中藏有武裝分子,於是我們趁著清晨村民們還沒睡醒的當口,秘密潛入村裡,隨著一聲槍響,殺戮行動立即展開。

按照大川中尉的安排,我們每三人為一組,分別闖入不同的人家,然後不需要任何理由,便可以將這家人殺光。

當然,在殺人之前,我們也儘可以幹我們想幹的任何事,這裡沒有法律制約我們,所以我們可以縱情行樂。

作為兵長的我,暫時成為小組的頭目,我帶著吉岡一等兵,茂田上等兵,闖入一戶擁有三間房屋的人家。

“小林兵長,這裡有人。”吉岡大叫。

在低矮黑暗的破屋裡,無法逃走的一家人用驚恐的眼神看著我們,一個年齡大約在五十歲左右的男人從土炕上下來,朝我們鞠躬之後,用哀求的口吻對我們說:“我是老百姓。”

我聽得懂他的話,然後用生硬的中國話對他說:“什麼老百姓,我看你是紅槍隊。”

“不是,我不是。”他劇烈地哆嗦一下,雙手合十,不住地朝我們鞠躬,拼命解釋他是好人,是老百姓,不是紅槍隊。

“你不老實,我會讓你說實話。”我用生硬的中國話朝他大聲嚷,然後用日語命令茂田和吉岡把他捆起來帶走。

那個年齡與男子相仿的老女人,和一個二十多歲的圓臉女人,跪在土炕上給我們磕頭,哭著哀求我們不要把男人帶走。

“真是混賬。”我大怒,讓她們閉嘴。我厭惡她們哭喪一般的聲音,更厭惡她們的長相,嘈亂的頭髮,髒兮兮的臉,黏糊糊的鼻涕混雜著眼淚,將碎髮黏在髒兮兮的臉上,使我厭惡到了極點。

茂田和吉岡已經將男人捆好,他是個老實人,居然沒有絲毫的反抗,所以茂田和吉岡很輕鬆就完成了這事。

我儘管厭惡那兩個女人,但我並沒有要殺掉她們的意思。當著她們的面,這家的男主人被我們像是拖拽牲口那樣拖走。那個男人對她們說了些話,我儘管沒有完全聽懂,但也知道他在安慰那兩個女人,讓她們不要追趕,並說一定會回來。

真可笑,被我們帶走的人還想回來,簡直是做夢。

我們將男人拖拽到一個有著石頭院牆的大院子裡,這是一個大戶人家的宅院,如今已經被我們徵用,這戶人家在我們到來之前,已經人去屋空,看來他們早有預感會大禍臨頭,所以早早地逃走了。

廚房的灶膛裡面,塞滿劈碎的傢俱,噼裡啪啦的燃燒著,幾個新來不久的少年兵將搶來的雞洗乾淨後丟進大鍋裡面,很快就冒出了香氣。

除了我們抓到的男子之外,又有三個小組分別押來一名男子,年齡都在四十歲以上。我很清楚,在這種地方,很難抓到年輕的男子,當地人的傳統觀念很強烈,認為年輕男子一旦死掉的話,家族就失去了繼承人,因此年輕男子和年輕漂亮的女子,都離開村子躲在了自認為安全的地方,只有上了年紀的老人和那些長相醜陋的女人才會留下看守宅院。

吉岡問我,該怎麼辦?我告訴他,按老辦法辦。

“小林兵長說,按老辦法準備。”吉岡大叫下達命令,就好像別人聽不到似的。

不同的小組,各自負責審問各自抓到的人,誰也不必理會誰,吉岡的大聲,根本就是多餘的。

不得不說,吉岡是個勤快的傢伙,他找來一架梯子,我們齊心協力,將身材高大的男人仰面捆在梯子上。

男人大口大口地喘著氣,不斷地哀求我們放過他,他攥緊拳頭,極力想要掙脫捆住他身軀的繩子,然而根本不可能掙脫的開,這是“第六天魔王”酒井少尉傳授給我們的捆綁術,休想能夠掙脫的開。另外這種用梯子來折磨人的方法,也是拜他所賜。

“別再動了,你逃不掉的。我讓你喝點水,你就會告訴我們你是不是紅槍隊。”我獰笑著將一塊破布撕開,蓋住男人的臉,然後將涼水倒在破布上。破布被涼水打溼,緊緊地貼在男人的臉上,他用力吐氣,試圖將溼布吹走,好讓他可以喘氣。

然而這一切都是徒勞的,要知道一個仰面朝天的人,哪怕有再大的力氣,也休想吹走一塊蓋在臉上的溼布。這種方式,我們已經試了很多次,從沒見過任何人能夠將溼布吹開。

我又加了一塊布,然後繼續倒水。吉岡用力按住男人的頭,不允許他的頭亂動。而茂田則拼力按住男人的雙腿。

眼看著溼布在男人的口鼻處上下起伏,我命令吉岡,一定要按住了,然後又加了一塊布,繼續澆水。

隨著“吱吱吱”的聲音,水被吸入口中,肚子一點點膨脹起來。我對此很感興趣,不停地澆水。

“小林兵長,我看差不多了,讓他死掉就問不出東西來了。”吉岡對我說。

的確差不多了,男人的肚子已經膨脹到快要破裂的樣子。將溼布拿掉,男人痛苦地喘著粗氣,五官已經扭曲,兩隻滿是血絲的眼睛凸出眼眶,馬上就要爆掉的樣子。

已經精於此道的茂田找來一條長扁擔,橫著壓在男子膨脹的肚子上,我跟茂田一人一頭,如玩蹺蹺板一樣,大笑著用力壓下去。水柱從男人的嘴裡噴了出來,直到最後噴出血水,我和茂田才停下。

“怎麼樣?說不說?還是不說實話嗎?”我在男人的側臉上用力打了幾拳,使得他本就五官扭曲 的臉瞬間被從鼻孔和口腔中噴出的血染紅。

他用那雙凸出眼眶的眼珠瞪著我,吃力地說話,卻並非我想聽到的內容。我本想繼續折磨他,然而吉岡卻拉著我去吃煮好的雞肉,我也正好需要補充體力,所以暫時丟下被捆綁在梯子上的男人,去品嚐美味。

正在這時,將武士刀斜背在身後的酒井少尉居然走進院中,他滿臉通紅,明顯喝了酒,他大聲嚷嚷:“有沒有問出什麼有價值的情報?”我趕緊丟掉手裡的雞肉跑到他面前,說還沒有問出來。

“混蛋!”酒井少尉在我的胸口處用力捶了一拳,“既然問不出什麼,那就統統殺掉好了。”

又訓斥了幾句後,他轉身離開了。我心裡發火,認為都是那些不肯合作的傢伙害我被打。我想,如果用刺刀殺死那些人的話,實在是太便宜他們了。該怎麼殺掉他們才好呢?我無意間看到角落處有個茅廁,立即有了主意。

當地的茅廁大同小異,都是在地上挖一個很深的坑,然後在上面墊上兩塊厚厚的木板,排洩出的穢物堆在深坑裡面,等到快要堆滿的時候,掏出來晾乾作為來年的肥料使用。

“既然不肯說實話,那就把茅坑裡面的髒東西全都吃掉吧。”

我讓吉岡和茂田快點過來幫忙,另外一組的瀨川自願幫助我們。我們將男人從梯子上解下來,他已經連反抗的力氣都沒有了,所以我們四個人很輕鬆地就把他抬到了茅房。

然後,吉岡用鐵鍁將茅坑上面的木頭弄開,在我的吆喝之下,將那個已經預感到我們要對他不利的男人,頭朝下,腳朝上,按進茅坑裡面。直到他的上半身完全埋進糞水中,只留兩條腿在外面,我們才收手。

起初,他的兩條腿還能出踹動。很快,便在抽搐幾下之後就不動了。一個人以這種方式死去,真是少有的事情,而這種事情卻被我們視為遊戲。

另外三個被折磨得奄奄一息的男人,也分別被我們用不同的方式處死,其中一個被我們丟進沸水鍋裡。伴著淒厲的慘叫聲,我們合著拍子,唱著歌,跳起舞,完全以一種輕鬆的姿態面對眼前的景象。

以上這段描寫,為侵華日軍小林濚治自供材料中部分翻譯內容,非全部內容。小林濚治於1946年,被認為是表現良好,並積極參與改造的“徒手日本官兵”,與其他五百名所謂“表現良好”的日俘下級軍官,由天津塘沽乘船返回日本,此後身世不詳。