西域,一個彷彿自帶神秘氣息的地方,漢朝曾在這裡聲威大震,樓蘭曾在這裡一度輝煌,張騫曾在這裡開闢出絲綢之路,乾隆曾在這裡大舉討伐準格爾部……“無數的歷史故事”在這裡上演。

不止歷史故事,文化、宗教也在這裡流轉、生根、演變、勃發。在《西域探險記》中,奧雷爾•斯坦因說,“西域曾上演了無數的歷史故事”,“是文化、宗教、種族以及語言等人類文明交融之地”,留下了“東西方文明的互動”,留下了“無窮盡的遐想”。

《西域探險記》是奧雷爾•斯坦因對1906年至1929年間在西域四次考古探險報告的通俗讀本。作品共20個章節,以第一人稱的口吻分別講述了斯坦因對“西到阿姆河,東抵中國新疆”的西域各個遺址和地點的考古探險,有興都庫什山、古樓蘭、古長城、額濟納河等等。讓我們看到了西域各地獨特的風貌和歷史,也看到了戰亂的年代裡,西域地區的動盪。

在前言中,譯者巫新華對本書的內容介紹道:“《西域探險記》是奧雷爾•斯坦因在中國西部尤其是新疆地區三次考古探險的通俗著作《沿著古代中亞的道路》的精編版。”《沿著古代中亞的道路》一書原共21章,《西域探險記》出於為更好地“凸顯探險的過程及考古發掘所得”,“刪除了……和本書'探險'的經過關係不夠緊密”的,“內容主要是解讀藏經洞裡的佛教繪畫意涵和藝術特徵”的“第十四章《得自藏經洞的佛教繪畫》”,是“對斯坦因考古探險報告通俗化的一次嘗試”,既“為讀過斯坦因考古報告的讀者提供流貫前後的精要文字”,也“為沒有讀過斯坦因考古報告的讀者提供他在中國西部地區考古探險的簡要情況”。可謂用心頗深。

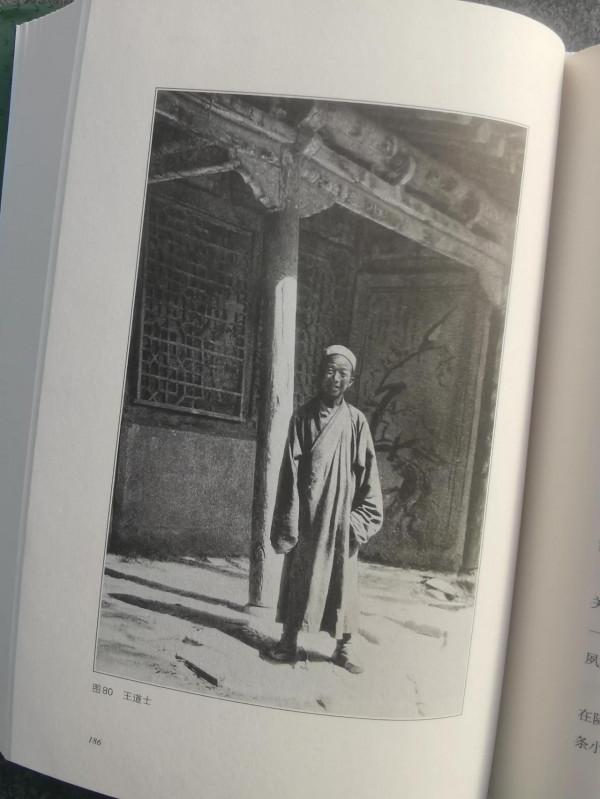

據斯坦因的記載,他對西域地區的三次考古探險,收穫文物最多的是從王道士手中購入的千佛洞石窟寺藏有的佛經、“各種雜項卷子”、“非漢文寫本、文書、經卷以及其他非常精彩有趣的古代文物”,合計兩百餘箱幾千餘件,數量之繁多,價值之珍貴,震驚世界。也正因此,王道士這個販賣文物的“背叛者”的形象被廣大國人所唾棄所不齒。

然而,縱然王道士有千般不是萬般罪孽,我們也不必過分地譴責咒罵他販賣華夏文明結晶的背叛行為,畢竟都已成往事。而且我們也要考慮他所生活的是一個戰亂的時期動盪的年代,為了生存,他不得不做出這樣的行為,從他個人的立場考慮,是可以被理解的。同時,在一定程度上,也是因為他受到了斯坦因的謊騙。“我用極為蹩腳和有限的漢語和王道士說,我是如何崇敬玄奘法師,以及我是如何沿著他的足跡,從印度橫越崇山峻嶺和沙漠死海來到敦煌朝聖的經歷時,他竟然被我的話深深打動了”,從而答應斯坦因“在夜間將密室中所藏的漢文寫本卷子悄悄拿出幾捲來交給我的漢文秘書蔣師爺,以供我們研究”,並認為“這樣做完全是因為玄奘法師顯靈”。實在是可恨可怒可憐可悲。反倒是斯坦因的漢文秘書蔣師爺才是最十惡不赦的“背叛者”,助紂為虐,為虎作倀,不知廉恥地幫助斯坦因搬運經卷文物,還“單獨由蔣師爺一人負責搬運藏經洞內的東西……不辭辛苦地連續搬運了七個夜晚。”好一個“不辭辛苦”啊。對於他,我只有滿腔的憤怒,沒有絲毫的理解和原諒。當然,這一切都已經發生了,再多的譴責與憤怒也於事無補,如今,我們真正要做也是能做的,便是杜絕這樣的活動再次發生,譴責那些存在於當今社會的盜墓者和文物販賣者,杜絕文物販賣的非法行為,以保護好中華民族的文明結晶。

客觀而言,斯坦因的考古探險為我們打開了一覽西域地區風貌的窗戶,讓我們看到了崑崙山的冰川環繞、庫魯克塔格的乾燥荒涼、塔克拉瑪干沙漠的廣袤無垠,但這無法掩蓋其考古探險是“為英國政治、軍事滲透等方面服務”的主觀意願,無法掩蓋其考古探險“是典型的文物盜竊和情報收集行為”的性質,“破壞了我國古代歷史文化遺址,損害了主權”。文化是不分國界的,但文明是分民族的,文物是有精神歸屬的,中華文明的遺址是留給中華兒女的瑰寶,是激勵中華民族繼往開來的無限動力,是應有中華兒女來發掘和繼承的,絕非用來換取物質的籌碼,絕非用來滿足私慾的工具。從這一點來說,本書的出版意義非凡。