史語所圖書館舊址外景

史語所離開之前立的 “留別李莊慄峰碑銘”

今日李莊碼頭

◎陸曉婭

這幾年,四川宜賓的李莊古鎮日漸熱鬧起來,人們到那兒看抗戰時期的同濟大學舊址、國立中央博物院舊址,看被特意標上“梁林故居”的中國營造社舊址,再吃上一盤薄得透明的李莊白肉,喝上兩盅李莊白酒。

我們在長江邊的民宿住了兩晚,自然也看了李莊的舊址、故居,吃了白肉,但是在告別李莊前,我們還要去一個地方,就是距李莊約5公里的板栗坳,那裡是抗戰時期史語所的落腳之地。

“史語所”,全稱“國立中央研究院歷史語言研究所”。

史語所用“山高水長”

來感念板栗坳鄉親的收留與支援

1928年,中央研究院成立,蔡元培出任院長。在傅斯年的建議下,中研院決定設定歷史語言研究所(簡稱史語所)。他邀集了一批著名學人加入史語所,如陳寅恪、趙元任、羅常培、李方桂、李濟、董作賓等。當時,他們都在三十郎當的年紀,大多有海外留學經歷,期待著能“運用新材料,發現新問題,採取新方法”(傅斯年語),開闢出中國現代學術研究的一方新天地,“要科學的東方學之正統在中國”。

抗戰爆發後,學者們也沒有了做學問的安靜書桌。在日軍的轟炸中,史語所不得不一次次搬遷,輾轉於長沙、昆明等地,最終跟著同濟大學來到李莊。

李莊的祠堂和廟宇,一時間都被同濟大學佔滿了。這個原來只有三千人的小鎮,現在擠進了一萬多外來人員。好在離李莊幾公里的板栗坳,有一座李莊望族張家建的大宅,名曰“慄峰山莊”。這座始建於清朝乾隆年間的宅子,由7處自成一體、又彼此相通的四合院組成,整個山莊共計108道門,據說是暗合三十六天罡星、七十二地煞星之數。梁思成將其收入《中國建築史》一書中,並盛讚其為“川南民居的精品經典之作”。史語所在這裡落腳,倒是遠離了轟炸也遠離了紅塵,因為從李莊到板栗坳,要穿過田埂和樹林,爬500多級臺階呢。

我們已經體會不到當年學者們在石階上往來的辛苦了,開著汽車一溜煙就到了板栗坳。不過也許今天的板栗坳比抗戰時期還要“遠離紅塵”:停車場上沒有別的車,也沒看到別的遊人,綠竹陰裡的石板路上一片靜悄悄。

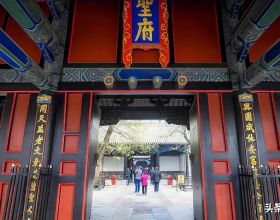

想象中的慄峰山莊,應該具有深宅大院的雄風與雅韻,可我們看到的多是散落在山坡上和水塘邊的破房子。除了“牌坊頭”看上去還像個樣子,史語所落腳的其他地方的破敗程度,著實超乎想象。

好在我們是先從牌坊頭看起的。一走進這座儲存完好的院子,便看到翠竹下立著一塊紅字石碑,名為《留別李莊慄峰碑銘》。碑額上是董作賓先生用甲骨文題寫的4個字“山高水長”。宋人范仲淹撰《嚴先生祠堂記》,最後作歌曰:“雲山蒼蒼,江水泱泱,先生之風,山高水長!”如今史語所用“山高水長”來感念6年來板栗坳鄉親的收留與支援,意切而情深。

據說在抗戰勝利後史語所撤離前的幾個月,同仁們就開始商量立碑的事情了。最後碑文由陳盤撰文、勞幹書寫,記載了史語所“因國難播越,由首都而長沙、而桂林、而昆明,輾轉入川”,在此“適茲樂土”,“不廢研學”。待到“國土重光”之際,學者們即將離開此地,“我曰東歸,我情依遲。英辭未擬,惜此離思”,因此立下此碑,“不為鐫傳以宣昭雅誼,則後賢其何述?”

現在,75年過去,這些學者大都已經作古,那份“山高水長”的“雅誼”,若不是我們這些“後不賢”親到此處,幾乎全然不知,或知而無感。但站立碑前,卻覺得颯颯清風,穿竹林而來,沐浴身心,感佩萬端。人之品性、人之情感,幸被這方石碑留在天地之間。

展室裡到處都是甲骨文

和董作賓先生的甲骨文書法

史語所的子弟學校曾設在牌坊頭裡,現在這裡沒有了朗朗書聲,卻有一個非常好的展覽,使得我們能夠一窺學者們在此的工作與生活。令我印象尤為深刻的是董作賓和他領導的甲骨文研究室。2014年,我去臺灣自由行,曾在離胡適墓不太遠的地方發現了董作賓墓,他們都葬在了今日中研院高山之陽。董作賓和夫人的合葬墓很大,有傳統的圓形墳冢,前面兩座小石碑,一座上面是董先生的青銅雕像,一座則是其生前書寫的甲骨文書法“依禮義為安宅,棄名利如土苴”。但那時我對董作賓及其甲骨文研究僅有一些模糊的印象。此次參觀史語所舊址,讓這個模糊的印象一下子鮮明豐滿起來,好像是心理上的一次完形。

無法不印象深刻,因為展室裡到處都是甲骨文和董先生的甲骨文書法。1928年至1934年,董作賓曾8次主持或參加殷墟的發掘,抗戰之前已經發表了很多重要的甲骨文研究成果。1940年,董作賓與18000餘片甲骨文一起“逃難”到了板栗坳。在這裡,他和助手完成了“鑿破鴻蒙”的《殷歷譜》——使用以教皇曆法為依據的斯卡利格計算日程表,借甲骨卜辭中有關天文曆法的記錄,破解了殷商的年代問題。主張學術研究要“大膽地假設,小心地求證”的胡適,認為《殷歷譜》達到了這樣的境界,表示“佩服佩服”;陳寅恪則認為,“抗戰八年,學術著作當以《殷歷譜》為第一部,決無疑義也”。

為了支援董作賓的工作,史語所所長傅斯年特地從重慶買回一盞煤油燈和一皮桶“洋油”,供董作賓和助手開夜車用,其他研究人員只能點桐油燈。在悶熱難熬的夏夜,受不了桐油燈煙燻與黯淡的年輕人會跑到董作賓的窗外聊天。他們一邊聊,還一邊相互提醒,別驚動那位正在辛苦工作的“老天爺”——董作賓是河南南陽人,南陽口音很重,南陽很多人把“老天爺”三個字當口頭禪,董作賓也有這習慣,往往張口就是“老天爺呀”,所以史語所年輕人就給他起了個外號“老天爺”。

作為一個希望下輩子當古文字學家的人,我很能體會董先生“解謎”的快樂:“我算出文丁十三年六月二十五日丁亥,是一個夏至,與這一片卜辭所記密合”;“帝辛徵東夷的時候,在他的十年十一月十六日癸丑這一天,從‘亳’往‘鴻’,當晚就到了”……三千多年前迷霧中的歷史,就這樣一點點從甲骨文中顯形啊,真是太酷了!

很難想象這個“酷”是算盤扒拉出來的:當時沒有電腦,董作賓又不慣使用手搖計算機,全憑筆算或算盤來計算。據說有關曆法的計算量極大,為了減少錯誤,每道題往往計算三遍到五遍。除了自己計算,他還常常抓史語所的年輕同事幫他演算。慄峰山莊裡算盤噼啪響,石璋如回憶說:“董先生自己常常說笑話:我們史語所成了數學研究所了。”

傅斯年被迫為部下出具

“結婚保證書”

展覽中也有很多圖文反映了史語所人的生活情形,比如年輕人結婚,清寒中的學者們以書畫相贈“以誌喜慶也”。史語所剛剛遷到李莊的時候,傅斯年規定所有的單身漢都要上山,吃“伙食團”。因為戰亂未已,他不贊成史語所的年輕人與當地女孩談情說愛,正像當年的“駐村幹部”也勸我們知青不要著急結婚一樣。

奈何抗戰持久,年輕人實在等不得,待到6年後史語所遷往南京時,已經有5位青年才俊娶了李莊姑娘。其實李莊人開始並不樂意,他們怕這些“下江人”不知底、靠不住。當逯欽本要娶李莊大戶的女兒、史語所子弟學校老師羅筱蕖時,羅筱蕖的父親、那位寫下“同大遷川,李莊歡迎,一切需要,地方供給”的鄉紳,要求傅斯年證明逯的學識和在老家是否婚配。

傅斯年不僅詳細地介紹了逯的學術水平和成果,還將各種能證明逯未婚的材料一一列舉,包括其在北大入學時填的表、催促其在外面完婚的家書等,後面還附了6位史語所研究人員的“保證書”,簽名者多是逯的山東同鄉或好友。

想想覺得又好笑又感動。堂堂五四運動學生領袖、被視為“常目空天下士”的“傅大炮”,還要出此等證明,可見板栗坳的6年,史語所的人們似乎變成了一個大家庭。

展覽無法完全復原的是當時學者們的清苦生活和“不廢研學”的緊張工作。其間,已經有一些學者去國外大學或國內大學任教,離開了板栗坳,但還有些學者在此堅守。史語所也招聘了一批青年學子,以培養“學術研究的種子”。

把梁思永抬上500級石階

梁思成的弟弟梁思永,是從哈佛大學學成歸國的考古學家,是第一個受到正規現代考古學訓練的中國人。多年的野外工作和遷徙中的勞累,使得原本就身體不好的他患上了肺結核。到達李莊後,他擔心山上條件差,將家安在了李莊,週一到週六到板栗坳工作,住在宿舍裡,週末回李莊家中。“在山上時,忙於工作,不分晝夜。雖然是研究室內的工作,但拼命的程度,不減田野工作的熱情。”但是到了第二年,他終於臥病不起了。為了讓病重的梁思永能每天曬到太陽,傅斯年在板栗坳史語所租住的一個院子裡,騰出房子,請人安了地板,裝了玻璃,打了晾臺,然後和梁思成一起親自組織擔架隊伍,把梁思永抬上了500級石階。

我們不知道這個特別為梁思永準備的房子在哪個院子裡,估計沒有坍塌也早已不是當年的模樣了吧。

1942年11月,費正清訪問李莊,參觀了史語所。他說:“我逗留了一個星期,其中不少時間是由於嚴寒而躺在床上。我為我的朋友們繼續從事學術研究工作所表現出來的堅忍不拔的精神而深受感動。”

1943年6月初,受英國政府委派來中國考察的李約瑟到了李莊。在與中央博物館籌備處、同濟大學交流、演講之後,他“沿著河邊一條小路離城(鎮),小路穿行於在熱浪中閃亮的玉米地之間。過了不遠以後,開始攀登一條壯觀的石級小路進入山裡”,到達了板栗坳中的史語所。在這裡,他發現了一群“迄今會見的人們中最傑出的”學者(給夫人李大斐的信)。李約瑟之所以這樣說,是因為他所關注的中國古代科技問題,在這裡得到了熱烈的回應,“各學科研究人員奔走搜尋,發掘他們所想得起來的有趣材料”。晚上,他和傅斯年談起中國的火藥史,傅當即找來北宋官修的軍事著作《武經總要》,抄錄出有關火藥成分的一些段落,臨別還送了李約瑟一本善本的《天工開物》。“火藥之夜”過去43年之後,李約瑟完成了《中國科學技術史》第五卷第七冊《軍事技術 火藥的史詩》,將它題獻給“已故的傅斯年”,稱他為“傑出的歷史學者和哲學學者,戰時在中國四川李莊最友好的歡迎者”。傅斯年如地下有知,當“欣然為一笑”吧。

李約瑟的板栗坳之行,收穫的還不止這些。26歲的王鈴,當時是史語所的助理研究員,在聽了李約瑟的演講並與之交流後,內心的熱情被點燃了。李約瑟走後,他鑽進史語所圖書館,收集了大量火炮資料,以英文寫成論文,請李約瑟介紹到西方的科學雜誌上發表。據說李約瑟讀完王鈴的論文,非常欣賞。1946年,王鈴得到英國文化委員會獎學金,到英國留學,開始與已經回到劍橋的李約瑟長達9年的合作。當《中國科學技術史》第一卷出版時,李約瑟在前言中這樣提到王鈴:“假如沒有這樣一位合作者的友誼,本書即使能出版,也將推遲很久,而且可能會出現比我們擔心現在實際有的甚至更多的錯誤。”

挑起辯論是讓大家在山坳中不感枯寂

我們沿著小路前行,去找桂花坳,那是史語所所長傅斯年住了6年的地方。村裡人告訴我們,這幾天主人家有喪事,不知道方便不方便參觀。我們知道農村辦紅白喜事時,村裡的人和親朋好友都要來的,主人家會很忙碌,也許還會有些禁忌,因此做好了被拒絕的準備。

桂花坳在一座小山坡上,快走近時就看到院子裡搭著塑膠棚。我們在門外停下腳步,看到院子裡人不多,大概是事情已經辦完了。和主人一說,主人很爽快地答應我們進院子裡看。

老房子外牆上也掛著一塊棕色的牌子,寫著“傅斯年舊居”。我們走進屋裡看到的是破爛的傢俱,上面的屋頂已經透亮,地上放著塑膠盆,可以想見是下雨時用來接雨的。主人說,這個房子已經破得不能住了,可是現在政府不讓動,他們也不知道該怎麼辦。

有意思的是,我在《南渡北歸》中讀到不同的人對於此處的不同記憶:傅斯年的夫人俞大綵的記述是:“那是一個山明水秀,風景宜人的世外桃源。我們結廬半山,俯瞰長江……在李莊幾年中,孟真(傅斯年字孟真)在家時更少,常去重慶,心所焦慮,唯在國家之危急存亡。”可是在梁思成、林徽因和他們孩子眼裡,那是“名副其實的窮鄉僻壤”,除了潮溼、陰冷、簡陋的農舍,就是滿屋子亂竄亂爬的老鼠和臭蟲,“簡直不是人居住的地方”。

想到英國紳士李約瑟也曾在桂花坳過夜,不知道他和傅斯年在桐油燈下談火藥時,是否也被蟲鼠騷擾過?

據說從昆明龍頭村開始到李莊板栗坳,傅斯年就很喜歡與同事們辯論不休。後來在為董作賓的《殷歷譜》作序時,傅透露了箇中秘密:“吾見彥堂(董作賓字彥堂)積年治此,獨行踽踽,備感孤詣之苦,故常強朋友而說之焉。朋友知此,亦常無意而強與辯之,以破寂焉。”

原來,挑起辯論是為了讓大家能在山坳中不感到枯寂,保持心智的開朗與活躍!看來,“大炮”只是傅斯年面貌之一種,其實他的心思也蠻細膩的。

板栗坳能讓學者們在戰爭時期也“不廢研學”,除了他們對於學術的追求之外,還在於這裡有一個“戰時後方最大的圖書館”。它落腳在一所叫做“田上”的院子裡。我們從水塘對面望過去,這個院落似乎不小,應該有不少房間能用來安置圖書,但一走進去,看到的已是滿目荒涼,老房子前面堆放著柴草,屋子裡還有殘存的“文革”標語,已經完全感覺不到它曾經作為圖書館的存在了。

細想起來,如果不是史語所擁有這樣一座寶藏般的圖書館,不知道傅斯年是否能當即找出《武經總要》,王鈴又是否能寫出他的英文論文,甚至病床上的林徽因,為了幫助梁思成寫作《中國建築史》,也是從史語所圖書館去借《史記》《漢書》的。因為豐富的藏書,還有學者千里迢迢來投奔史語所。

幾十萬冊書是如何運到這山溝裡的?

在戰爭狀態下,幾十萬冊書是如何運到這山溝裡的呢?1940年,史語所將珍貴書籍、明清檔案和甲骨、青銅器等出土文物裝了600多個箱子,僱20多輛汽車翻山越嶺從昆明運到了長江上游的瀘州,交給赫赫有名的民生公司,委託他們將箱子透過水路運到李莊。但不知道是不是李莊的碼頭太小,到宜賓後,這些箱子被放到駁船上轉運到李莊。一艘駁船離開宜賓後不久就傾覆了,幾十箱珍貴書籍落水。傅斯年、董作賓們捶胸頓足、心急火燎,只好把打撈上來的箱子集中到一所小學,組織史語所同仁開箱晾曬和造冊,直到翌年一二月間才晾曬完成。此事被史語所的考古學家石璋如稱為“曬經三月”。6年之後,又是民生公司的輪船停在了李莊碼頭,裝上了史語所的珍貴圖書和文物,也裝上了史語所的同仁和他們的家人,鳴響汽笛,順流而下,衝出三峽。一段山鄉避難史、一段戰亂中的學術研究史就此結束。

我們沿著小路慢慢走回村頭,村裡仍是一片寂靜。不知史語所離開之後,這裡的人們是否會懷念子弟學校孩子們的歌聲“五月的鮮花,開遍原野……”還想再聽聽他們圍著板栗坳跑步時撥出的“一二三四”?不知道板栗坳的房舍、山林、水塘、油燈和鄉親們是否也會出現在學者們的夢中?夢境難考,我只是從書上看到,102歲的石璋如在去世前三天,用顫抖的手在自己最新出版的《石璋如先生訪問錄》上簽名,託人從臺灣寄往四川省宜賓市李莊鎮政府。他對那段歲月、那片山水,那些人們的懷念與感恩之情,成為這個“一生唯一念”的考古學者的絕筆。

本文中的一些故事,取自嶽南的《南渡北歸》一書。照片由陸曉婭、慄蘭拍攝。