林海音和蕭紅是差不多同時代的人,兩人都出生於20世紀10年代,都是著名的文壇才女,都以女童的視角寫了一部童年回憶錄,前者叫做《城南舊事》,後者叫《呼蘭河傳》。

因而,在豆瓣會發現,在兩本書的陣地上分別有讀者在其中一個提到另一個。

然而,這兩本書真有那麼相似嗎?

昕玥正好在同一段時間看完了兩本書,多少有了點資格說說這回事。

“形”之相似

兩本書都是以第一人稱編寫,而“我”都是不滿10歲的小姑娘,據各種版本的作品介紹說,書中所寫大多都是作者童年真實發生過之事,相當於作者的回憶錄。

兩位作者童年時所處的社會境況惡劣,人民都比較貧苦,而她們都恰巧是窮人堆裡物質生活比較充裕的人家。

其時的林海音(即書中的英子)家住北京,祖上有遺留資產,同時父親有公職,收入可觀,所以即便家中孩子甚多,依然能供得起僕人和資助得起落魄的大學生。

英子自幼無憂無慮,閒暇處就喜歡到處探奇和尋找小夥伴。

而《呼蘭河傳》的“我”家住呼蘭河北岸的小城,在當地是地主,家中前有院子後有花園,上有高樓下有地下室,還有很多空房子租給那些在城裡謀生活的落魄人家。

與英子一樣,“我”也很有童趣,總是喜歡去窺探別人的生活。

林海音主張寫文要純文學,儘量不涉及政治或者褒貶強烈的感情色彩,整本《城南舊事》基本上都是客觀地敘述,把褒貶判斷的空間留給讀者。

呼蘭河的“我”也一樣,無所謂愛與恨,全程以上帝的視角看待發生在身邊的所有事情。

純真、懵懂、好奇而又生活上沒有憂慮的小女孩,默默記住曾經出現在身邊的人和事,長大後翻出來說說,這就是兩部作品所呈現出來的最相似的東西。

然而,這都是“形”之相似,因為這種相似,人們總喜歡說,它們是同類作品。

“神”之不同

一眼就能看到的不同是地域的不同,一個在中國的東北,一個在中國的中心。

但是這種不同並不是本質的不同,因為文化的根源相同,人們所處的社會狀態也是類似的,都是水深火熱的封建時代末期。

無論是《城南舊事》還是《呼蘭河傳》,故事的主角大都是在苦難中掙扎的勞動人民,如前者宋媽的家庭和後者的馮歪嘴子;而無論是前者還是後者,都有愚昧和執迷的人,如前者的宋媽和後者的團圓媳婦婆家人。

在昕玥看來,兩本書最大的不同是兩個“我”透過書寫他人的文字透露出的各自人生價值觀的不同,或者也可以說是情感內涵的不同、作者內在意識的不同。

也就是“神”之不同。

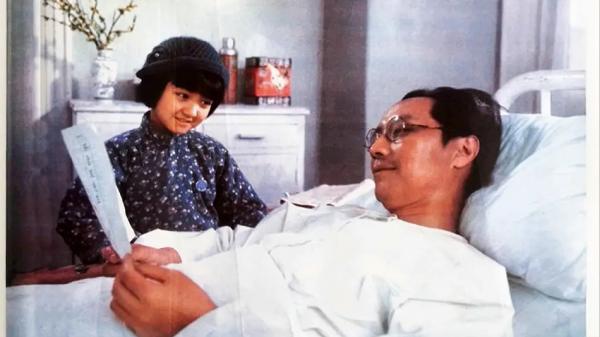

《城南舊事》包含了5個故事,分別是幫助瘋子母親尋找被遺失女兒的故事、幫助盜竊養家的青年尋找心靈救贖的故事、撮合一對青年男女化解父母感情危機的故事、幫助保姆宋媽尋找遺失女兒的故事、父親彌留之際“我”快速成長的故事。

雖然,“我”只是一個小孩,在所處的世界裡力量非常微弱,但是由始至終,“我”都非常積極地去參與、並盡力去主導每一件事的發展方向。

如《惠安館》,別人都知道秀貞的事,知道她因為被戀人拋棄和私生女被她媽丟棄而發瘋、知道她心心念唸的是與戀人以及孩子團聚、知道年復一年地她的未來堪憂,有人可能心裡也同情過她,但是沒有人願意幫助她和安慰她,甚至連靠近都不願意,走路都繞過她家走。

別人也都知道妞兒身世可憐,經常被(養)父母打罵,還逼著去唱戲,但是沒有人同情和關愛她,有且僅有那些心地不良的街坊對她的嘲笑和調戲。

秀貞和妞兒相隔那麼近,卻一直不知道對方,苦苦地思念著卻沒能相見。

“我”是懵懂的,大人的褒貶意義並不瞭解,她對秀貞和妞兒的同情像是與生俱來似的,見了人心裡就有感應了,她靠近她們,憐憫、安慰、幫助她們。

“我”冒著生病高燒去促成兩人見面,偷出媽媽私藏的金手鐲給秀貞當路費,為了一個happyending可謂盡心盡力。

《城南舊事》裡的每一個故事,都有“我”的主觀能動性,事情多多少少都向著她預想的方向靠近著。

但是《呼蘭河傳》卻是沒有的,文中的“我”非常本分地做著局外人,完全不干擾當事人既定的發展路線。

無論是跳大神家的團圓媳婦被虐待死,還是馮歪嘴子媳婦兒子被驅趕、被嘲笑、凍死、餓死,“我”和小城裡所有的人一樣,都是懷著看熱鬧的心情去觀摩。

看到馮歪嘴子媳婦生孩子的那段時,昕玥心裡極度不適應。

其時是寒冬臘月,馮歪嘴子家裡沒有任何衣物或柴火可以禦寒,只能把麵粉袋疊起來蓋在初生嬰兒身上,沒想到,就這幾個破袋子還被磨坊老闆惡狠狠地上門收走了,最後嬰兒一絲不掛地躺在稻草堆裡,淒厲地哭著。

我讀到這裡,心裡就一直期待著,“我”應該會到家裡的倉庫裡偷點衣物出來,去給那個可憐的寶寶蓋一蓋吧。

畢竟,這個是她能夠辦到的,因為她說到她經常到倉庫偷東西出來玩,家裡人並沒有責備或在意,而那個倉庫裡是有布料的,二有伯偷酒壺的那個箱子裡就有許多放置不用的衣物。

但是很遺憾,直到書翻到最後一頁,昕玥都沒有在字裡行間找到“我”有諸如此類的舉動。

我相信,蕭紅能把這些事情揭露出來,她心中一定有惻隱之情吧?為何不能為自己的不安做點什麼呢?是沒有去做的習慣還是沒有做的勇氣?

許多人會說,馮歪嘴子的悲劇是社會使然、時代使然,作者作為一個稚氣未消的孩子不管做什麼都改變不了他們的命運,不可苛責。

但昕玥卻不苟同的。

在《城南舊事》裡,英子對每件事都做出了努力,試圖讓事情向好的方向發展,但是大多數時候她也是失敗的,如秀貞母女雖然相聚了卻命喪鐵軌下、靠盜竊養家的青年雖然悔悟了但得身陷囹圄、宋媽知道了所有的真相但卻找不回自己的孩子、英子懂了父親對自己的愛和期待卻迎來了永別。

然而她所做的並非毫無意義,比如《蘭姨娘》,英子成功地撮合了兩個寄住在他們家的青年男女,化解了父母的情感危機,至少維護家庭某段時間的安好。

抑或說秀貞母女雖然死去了,但是終究她們體驗了親人相聚、失而復得的感覺,就算死也少了一個遺憾;而被警察抓走的良心尚存的盜賊,他的心靈也得到了救贖;宋媽找不回孩子了,但是她至少知道了所有真相,並帶著一個希望離開;英子的爸爸死了,她卻因此長大了,負擔起家庭的責任。

可以說,只要行動起來,總是有收穫的,儘管收穫並不是顯而易見的金燦燦的麥穗,有可能是下一年好耕種的土壤。

非常神奇的是,兩本書暗藏的作者可能存在的個性和傾向,恰恰與她們本人後來真實的人生走向相一致了。

寫《城南舊事》的林海音是一個正能量形象,12歲喪父,作為家中長女,下面有若干兄弟姐妹,媽媽是足不出戶的封建婦女,林海音自覺地擔起了家庭的責任。

她一邊不放棄學習和進步,一邊撐起了整個家,透過不懈努力,終於事業有成,還找到了與之志同道合的男人,執子之手與子偕老,成為佳話。

但是寫下《呼蘭河傳》的蕭紅卻是天壤之別,她中學沒念完,便跟家庭決裂,終點只有31歲的人生裡,換了N多個男性伴侶。

不同於林海音的自強自立,有“民國四大才女”之稱的蕭紅直到死都沒有獨立的能力,她完全要依附男人過活。

她叛出家庭,為了生計去跟解除了婚約的前未婚夫同居,後來被拋棄,寫信去某編輯部求救,被派去照顧她的男人蕭軍成了第二個男友,供應她的生活,當兩人感情鬧掰了後,蕭紅又靠上了另一個男人端木蕻良,另外還有兩個在她生病時照顧她的男人,據說也是曖昧不清。

在最後重病的日子,蕭紅完全失去了主導自己去向的能力,別人把她送到哪個醫院就哪個醫院,有說誤診,有說治不了,反正不管怎樣她都沒法把自己安排在她可能想去的地方。

就像書中能讀到的性情,林海音是積極樂觀,凡事樂於主動解決和爭取機會的,但是蕭紅卻喜歡站得高高地諷刺和嘲笑,顯露出一種不近人情的冷漠。

蕭紅在書裡說到的那個東街的水坑,年年月月淹人淹車淹禽畜,人人都知道它的危害,人人都說它的麻煩,卻就是沒有去填平它,其實她何曾不是她所嘲笑的那種人。

她什麼都知道,她的語言總能一針見血,但是她什麼都不做,她等著別人來改變。

如果說林海音的善終是有一定的幸運成分,那可以拿同樣在“民國四大才女”行列的張愛玲來參照,同樣是未滿二十歲叛出原生家庭,但是張愛玲靠自己獎學金和稿費完成了大學學業,而後也基本上沒有依靠任何人,談戀愛時胡蘭成還要她倒貼。

甚至到死,張愛玲都能從容不迫地安排自己最後的時光,優雅而體面,與蕭紅形成很鮮明的對比。

結語

有多努力就有多幸運,從大機率來說,這話是對的。

主動與不動、有情感傾向和冷淡漠然,隨著年歲積累,命運那條線的粗細明暗就會越來越明顯。

前者,知行合一,終於駕馭自己的人生;後者,有背離自己所厭倦之物的心但是始終沒有擺脫的力。

細品文章的不同,再看看兩位作者截然不同的人生,昕玥覺得,一個人的命運走向,其實真的是有跡可循的(文字就是痕跡之一),因果關係貫穿著人一生的前與後。