作者:太史小生

與米切爾同在“大黃蜂”艦橋上的杜立特也看到了這個命令,他知道海軍能把他的轟炸機隊送到這兒已經盡力了。他和米切爾握過手便離開了艦橋。電警笛又尖叫起來,接著傳來了命令:“陸軍突襲隊員們,各就各位!”

隊員們被突如其來的變故弄得有些懵頭。一些人一直在船艙中休息,其他人剛剛起床或正在吃飯。水兵和突襲隊員聚集在B-25飛機旁。許多人對於凌晨擊沉日本漁船的事一無所知,以為又是演習。可是他們加入到在上下晃動而日滑溜溜的飛行甲板上忙亂的人群中時卻發現與平時有些異樣。

水兵們扯開蒙在發動機整流罩和炮塔上的帆布,撤走固定機輪的墊木,解開固定飛機的繩索。一種叫做“驢”的海軍牽引車把轟炸機拖到甲板後部的起飛位置上,並排成兩列。

飛機就位後,把墊木重新又固定在機輪周圍,水兵們給因揮發而儲油下降的油箱重新注滿汽油。油箱灌滿後,海軍人員拉住機翼尖前後晃動飛機以便使油箱中可能形成的氣泡破裂。這樣便可以給每隻油箱再多加幾夸脫(1夸脫=0.946升)汽油,因為他們知道對汽油的需要將會是多麼迫切。他們給每架飛機上的10只容量為5加侖的油罐注滿油,然後通過後艙口搬上飛機。

“大黃蜂”號指揮塔臺上的人員在面向飛機的一側懸掛出巨大的顯示牌,上面用大字標出羅經航向和風速。當時的風速已超過27節。有人發現已經裝進飛機炸彈艙的227千克炸彈的保險還沒有開啟。當人們忙著把燃燒彈運上甲板然後裝飛機時,投彈手們逐個打開了炸彈的保險。

各轟炸機的領航員紛紛來到“大黃蜂”號的導航室索取有關日本和中國的最新氣象報告。他們確定航空母艦當時的確切方位,查明在飛行目標途中可能遭遇到的風向和風力。使他們沮喪的是,他們發現去日本的方向一路將是24節的逆風,這會帶來過多的油耗。

瓊斯上尉發現他的5號飛機出現了一個嚴重問題。頭天夜裡已發現在炸彈艙裡的油箱漏油。水兵們已修補過,等到把所有飛機的輸油管斷開以便讓領隊飛機發動引擎時,瓊斯飛機的油量表顯示出左翼油箱仍然差30加侖未滿。

9號機的駕駛員哈羅德•沃特森為機械員在最後一分鐘匆忙更換火花塞而感到焦躁不安。沃特森及其機組人員一直懷疑他們是不是有足夠的時間把活幹好,擔心新換上的火花塞會不會影響飛機的耗油量。

當杜立特的隊員爬上1號機時,站在一旁的人發出了歡呼聲。“幸運鬼”,他們大聲喊。有些人甚至出價150美元來和參加襲擊的弟兄們交換位置。一個副駕駛員為此感到驚訝,人們為什麼樂於花這麼多錢去購買死亡的機會呢?

希爾格告訴他的14號機組人員,他們沒有足夠的汽油飛到中國。“現在的情況是。”他說,“我們帶的油只可以使我們到達距中國海岸200海里遠的地方,情況就是這樣。如果誰想退出,現在就可以說出來。”沒有人應聲。大多數突襲隊員腦子裡想的都是汽油。“需要做些計算。”7號機駕駛員勞森說,“我們算出的結果……使我的胃頓時產生一種空虛感。”

米勒挨個檢視飛機。他爬進座艙和每位駕駛員握手,祝他們好運。“我渴望能和你們一起去。”他說。

米切爾艦長命令航母航向轉向西北,頂風行駛。他命令輪機官克里漢中校盡其所能開足馬力以獲得最大航速,因為米切爾給飛機帶來的頂頭風愈強,飛機飛離甲板的機會就愈大。

杜立特爬進領隊飛機,穩坐在駕駛員的位子上,和他的副駕駛員科爾開始起飛前的檢查“大黃蜂”號的飛行甲板官埃德加•奧斯本記得,“在走下甲板準備登上飛機時,杜立特停下來和我們許多人握手並預祝我們好運,和我們依依惜別”。

航空母艦劈波斬浪,在大海上顛簸。海浪撞碎在甲板上,陣陣苦澀的浪花摔落到飛機上。這些在突襲隊員看來,“大黃蜂”號的甲板從未顯得這樣狹小過。

依次給每架飛機發出訊號後,發動引擎的時刻已經到來。駕駛員透過對講機向領航員確認關掉電池,打開發電機發火的安全狀況和活動變換器。然後示意副駕駛員開啟升壓泵開關,啟動發動機注油器給引擎輸油大約4秒鐘。副駕駛員開啟滅火器開關,然後壓下齧合開關和增壓開關,使它們處於“開”位一直到引擎發動,並按照同樣程式發動了另一臺引擎。

兩臺發動機轟隆隆轉動著,副駕駛員盯著油壓表。如果在30秒鐘後壓力仍達不到每平方英寸40磅,他必須立即關掉髮動機查詢原因。這是標準操作程式。然而此時不可能去檢修飛機,而是把故障飛機迅速推到海里,以保證後面的飛機順利起飛。

沒有一架飛機出現被迫關機事故,也沒有任何一架飛機被拋進大海。每臺弓摩都以1200轉/分的轉速預熱,一直到油溫表指標隨風門的逐漸加大而上升,油壓保持穩定時為止。副駕駛員關閉升壓泵,開啟油溫冷控器,把油溫控制在40℃左右。

駕駛員在觀察溫度和油壓讀數的同時要確保升降舵、副翼和方向舵配平翼片控制器等全部處於正常狀態。副駕駛員核查襟翼,使之處於“閉合”位置,然後去檢查磁電機。他迅速開啟點火開關,使磁電機保持2000轉/分的轉速,隨即關掉。最後,他請領航員監視電壓表和電流表讀數。

所有這些都是一種快速、機械性的操作程式,幾乎無須說話。駕駛員和副駕駛員已經無數次演練過。

可是,他們把視線轉向風擋外時,看到短短的木質甲板在眼前一起一伏,巨浪被前進的艦首無情地劈裂開來,一個手持格子花旗的人站在甲板盡頭的左面等候他們時,起飛前例行程式結束了。

他們都沒有這樣的經歷。此時此刻,所有的人——水兵和突襲隊員,在艦橋上的米切爾艦長和拿著格子旗的奧斯本——全都注視著杜立特的飛機。

杜立特朝站在艦橋上的米切爾掃了一眼,揮了揮手。米切爾行禮致意。未來的3分鐘可謂一髮千鈞。他們都清楚,如果杜立特不能起飛,那麼也許沒有人能夠辦得到。假如其他突襲隊員看著杜立特的飛機在被雨水沖刷的甲板上笨拙地滑動,摔下艦首,他們會氣餒,會接連墜海。

奧斯本的任務是確定突襲隊員開始起飛滑跑的時機。他精神抖擻,任憑背後風吹浪花陣陣敲打。他把格子花旗舉過頭頂,劃了個圓圈,這是送給杜立特要他啟動風門的訊號。B-25的兩臺發動機頓時吼叫起來。隨著螺旋槳鼓起的強大氣流衝擊襟翼平滑的翼面,整個飛機都在顫動。奧斯本更迅速地搖動小旗,劃了一個更大的圓圈,杜立特再把風門推向前面。飛機憋足勁向前拉動,發動機的轟鳴淹沒了掠過甲板的嘯嘯風聲。奧斯本揮動旗子的速度愈來愈快,劃的圈子也愈來愈大。杜立特把風門直推到盡頭,飛機好像要把自己抖摟成碎片。

奧斯本仔細地估量著甲板的一起一落。當認為正合時機時,他便用胳臂輕快地向下一撥。掌握飛機發出開始滑跑的時機至關重要,朱裡卡對它作了這樣的描述:“你知道他們滑行甲板所需要的時間……你想要在艦首開始下跌時讓飛機起步,因為在這段時間內飛機將滑行到距艦首盡頭50-70英尺的地方,然後,隨著甲板開始回升,你將在艦隻上擺但未達到水平位置時使它們騰空而起,這樣就等於在飛機升空時推了它一把。”

奧斯本與米勒通力合作放飛轟炸機。“亨利更瞭解B-25。他負責放飛前的檢查工作,確保飛機達到我們的要求標準,其中包括引擎的聲響及襟翼下垂。我負責觀察航母的縱搖,確保當飛機滑跑到艦首時艦首正在上擺。在亨利向我翹起大拇指,突襲隊員也發出同樣的訊號後,我才發出准許起飛的旗語。”

奧斯本的手臂垂下後,杜立特把雙腳從制動器上移開,甲板上的水兵猛地拉開卡住機輪的墊木,然後迅速躺臥在甲板上。大載荷的B-25開始緩緩地滑動。一個海軍突襲隊員瞧著它那搖搖擺擺的前進動作,高聲喊著它不可能飛起來。米切爾兩臂緊抱,聳起雙肩,好像是自己在駕駛飛機。

前輪和左輪壓準白色標線後,飛機便開始加速。“我感到十分舒適。”杜立特說,“原因是有速度為30節的風。我知道,若是無風的話,航母必須以30節的速度行駛;然而,當時正颳著速度約為30節的風。在那波濤洶浦的海面上,航母仍然拼力以超過20節的速度前進,所以我們在甲板上可以利用時速超過50節的疾風……那可真是個救命之寶啊。”

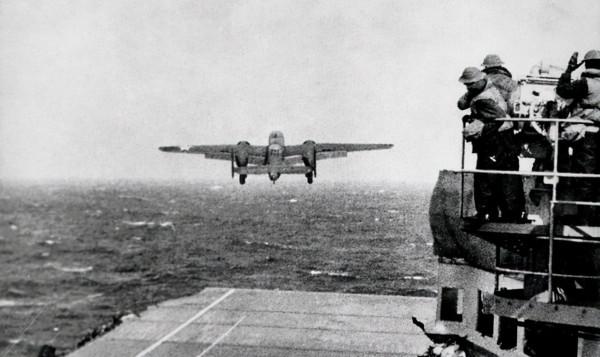

在離甲板末端只有幾碼(美製1碼=0.9144米)遠的地方,杜立特把舵杆猛地向後拉,1號機騰空而起。這時是艦上時間(即東十區)1942年4月18日早晨8時20分,自日本偷襲珍珠港4個月零11天。起飛點在北緯35°43′、東經153°25′,距離東京824英里。

“他依靠螺旋槳把飛機豎直地拉起來。”勞森說,“一直到我們能夠看得見他的飛機的整個頂部,然後把飛機拉平。”在杜立特後來所寫的關於轟炸東京的報告裡,他只是淡淡地說:“起飛很容易。”由於飛機上的磁羅盤受到航空母艦上金屬的干擾發生很大指示偏差,起飛後需要進行校準。從艦橋旁邊飛行時,突襲隊員和領航員可以最後看上一眼掛在控制塔上的標識牌所顯示的骯母羅經航向。每架飛機起飛後,需要順著大黃蜂的航向,在甲板上空進行了一次通場,飛機上的領航員據此校準飛行羅盤。杜立特起飛後在空中兜了一小圈,通場校準羅盤後,沒有等後面的飛機編隊,調準航向,直飛東京。“大黃蜂”號的艦員發出的歡呼聲非常響亮,完全穿透了瑟瑟的風聲和引擎的轟鳴。

胡佛把2號機滑到起飛點,水兵們把墊塊塞在機輪周圍,氣氛又緊張起來。胡佛使發動機高速轉動作為對奧斯本旗語的回答,當奧斯本發出訊號後便開始沿跑道滑跑。飛機的速度越來越快,可是就在機輪脫離甲板的一剎那,胡佛把機首抬得過高,飛機引擎瀕臨失速。飛機頭高尾低,開始向大海墜落。

米勒還記得胡佛“像駕駛戰鬥機那樣把機首抬高,我猜想他肯定要失速,可他最終糾正過來,飛了出去”。胡佛把飛機拉平,爬高,傾斜飛機突然來了個急轉彎。他學著杜立特的樣子,從“大黃蜂”號甲板上方隆隆駛過,然後朝日本飛去。

接下來的4架轟炸機起飛得很順利。當輪到勞森的7號機時,他在重新發動引擎時壓低了襟翼。可是由於飛機顫動得太厲害,他暫時又把襟翼提了起來。奧斯本在頭頂上方搖動小旗愈來愈快,勞森又給發動機加了些汽油。他擔心左舷引擎,因為它發動得較慢。

勞森在加大風門時,雙眼緊盯著奧斯本搖動的小旗,兩腳壓在制動器上。15秒鐘過去了。可是奧斯本仍然沒有放下小旗。最後,奧斯本在飛機悠足了整整30秒鐘後終於促然甩下小旗,勞森及機組人員朝著飛行甲板的左側衝了過去。制動器剛一鬆開,吹過來的一股疾風把飛機推向左舷。勞森輕輕地叩動腳踏制動器,吃力地把機輪拉回到白色標線上來。在他還沒有反應過來時,他已經懸在水面上空了。他傾斜飛行,漸漸爬髙,伸出右手把襟翼抬高。只是在這時他才意識到他起飛時未把襟翼再拉下來。

“設想一下我們的心情吧。”奧斯本說,“我們看到飛機衝上甲板時沒有襟翼,從艦首跌了出去,擦過浪尖,似乎經歷了一個漫無休止的時期才又開始爬高。”

上午9時10分,由唐納德·史密斯駕駛的第15架飛機已準備滑向起飛位置。由希爾格駕駛的14號飛機剛剛起飛,奧斯本就發出了要史密斯前進的旗號。史密斯推動了風門,可墾飛機卻原地不動。他檢查了一下制動器,結果發現固定機輪的墊塊還沒有拆除。水手們撤掉墊塊後。史密斯足足花了3分鐘才把飛機滑到起跑位置,因為只能等到艦首落入浪谷時才能前移。在起跑點上,史密斯剎住制動器,降下襟翼;當奧斯本揮舞格子旗的圈越來越大時,他向前推了推風門。訊號旗甩下時,史密斯便開始向艦首衝去。就在他接近滑跑終點的節骨眼上,艦首突然下沉,結果使飛機在尚未達到適宜高度前就促然騰空。幸運的是,他的飛機已經達到90英里的安全時速。史密斯調轉機頭,在航母上空盤旋一圈後便風馳電掣般地消失在霧靄之中,去追趕早已不見蹤影的希爾格。

法羅的16號機“攆出地獄”一開始就舉步維艱。由於排在隊尾,16號機機尾必須從艦尾懸伸出去;飛機如果不前移,機械師兼機槍手哈羅德•斯帕茲便不能從後艙門攜帶物品登上飛機。法羅還沒有做好開始滑行的準備,前面史密斯斯飛機螺旋槳發出的猛烈氣旋就咬住了他的機首,把機首舉到空中。飛機尾部朝一旁傾斜,可是機尾下面不是甲板而是海水。法羅面臨著後滾翻入海中的巨大危險。

水兵們慌亂地往機首的掛鉤拋擲繩索,可是繩索偏偏斷開了。正在登機的投彈手德謝澤協助水兵們抓住了機首,終於把它拉回來。正在這時,一個叫羅伯特•沃爾的水兵滑倒在甲板上。猛烈的甲板風把他掀起捲進了一個正在旋轉的螺旋槳裡,他的一隻手臂幾乎被割斷。他僥倖從螺旋槳裡脫身出來,可是在當天晩些時候就做了截肢手術。法羅的領航員喬治.巴爾對這次事故深感煩惱,這也許是某種更大災難的徵兆。

過了好一會兒,飛機滑行到起飛位置。德謝澤爬進投彈手艙,結果發現在機首的有機玻璃上有一個直徑約為12英寸的洞。很顯然,這架飛機曾撞過史密斯飛機的尾部。要修補已經來不及了。除了帶著機首上的裂洞以150英里的時速飛行外別無選擇。

在杜立特的領隊機起飛59分鐘後,法羅終於在9時19分升空,隨著最後一架飛機飛過甲板後向西駛去,德謝澤發現特混艦隊已經在調轉航向,海軍的任務完成了。沒有海軍的巨大努力,不可能在戰爭開始後不久就如此迅速地對東京發動襲擊。

米切爾認為杜立特及其隊員飛離航空母艦的方式不妥當。“只有一個例外。”他寫道,“起飛都很危險,執行得很不妥善。前面少數幾名突襲隊員顯然使用了全反向升降舵面。每架飛機接近艦首時都必須達到起飛速度,駕駛員拼力拉高,爬高到近於失速的程度,驟然使機首朝下俯衝,然後毛手毛腳地推拉操縱器試圖在幾英里內就升高100多英尺並達到實際飛行速度。海軍的米勒上尉高擎著一塊黑板,上面寫著對突襲隊員的最後訓示,可是沒有人理睬。”這些陸軍突襲隊員出發得如此匆忙,大多機組人員起飛後徑直飛向東京,並沒有費心去校正羅盤。誠然,陸軍航空隊突襲隊員的確沒有按照預定的海軍規範起飛,但是,能全部起飛就是勝利。

作者簡介:太史小生,歷史領域愛好者,特別是熱衷於黨史、軍史的閱讀與寫作。一直希望更清晰地去回望歷史,更理性地看待歷史,更流暢地書寫歷史。

歡迎廣大歷史愛好者斧正交流。