餘叔巖於1938年10月收李少春為徒,並把一出唱做並重的《戰太平》傳授給他。

餘叔巖在收李少春時曾約定:文戲若非自己親自教過的,就不能演。餘叔巖還希望李少春停止演出,專心跟自己學戲,等完全學好後再演出。餘叔巖又對李少春提出一些要求:比如,不要再演猴戲,因為李少春的猴戲有海派的影子;再比如,武生戲必須按京派路子來演。

但現實情況使李少春不能聽師父的話。李少春是李家的“飯碗”,怎麼能停止演出跟師父演戲呢?不光要演出,李家還要考慮商業演出的效果。所以,猴戲也是必演的。

就這樣,外界的批評爭論,加之李少春無法按餘叔巖的要求做,在教了幾齣戲後,餘叔巖便不再繼續教他。

當時,劇評界不斷傳來對李少春的批評之聲。1939年的《十日戲劇》發表《李少春可以不“完”》的文章寫道:既打算投到京朝派的懷抱裡,就該把海派色彩完全洗淨。否則,“還要落一個摧毀京朝派的罪名”。

王安祈在《生命風格的複製:論餘叔巖、孟小冬與李少春師徒三人》中寫道:

李少春未能遵照老師規定暫停外面演出,邊學邊演,時斷時續,連猴戲都還照樣登場,又在演出中過分出於商業考慮,到天津演出時,貼《失空斬》,海報上寫著“餘叔巖親授”,令餘叔巖很不高興。他還偷偷貼了一出師父教給孟小冬只容許他旁聽的《洪洋洞》,犯了師門大忌。餘叔巖因材施教,規定兩人可以相互旁聽,但不能演對方的戲。李少春的做法令餘叔巖很失望,後來李少春也漸漸不敢上師父的門了。

許多年後有人評論:李少春的藝術受到“導演中心”戲劇理論的影響,逐漸偏離了餘派的原有傳統表演體系精神,過於“刻畫人物”而遺失了“角兒”的本色特點。

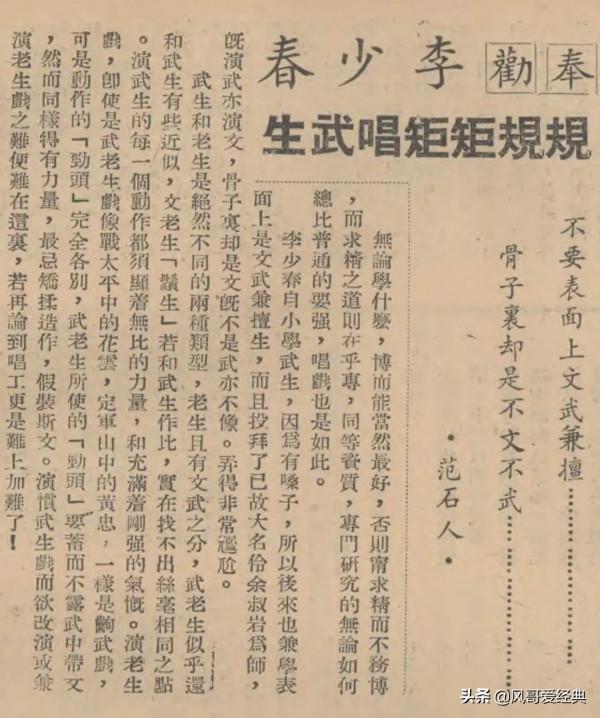

範石人在1947年的《半月戲劇》上發表文章:《奉勸李少春規規矩矩唱武生,不要表面上文武兼擅,骨子裡卻是不文不武》。文章寫道:

無論學什麼,博而能當然最好,否則寧求精而不務博,而求精之道則在乎專,同等資質,專門研究的無論如何總比普通的要強,唱戲也是如此。

李少春自小學武生,因為有嗓子,所以後來也兼學表面上是文武兼擅生,而且投拜了已故大名伶餘叔巖為師,既演武亦演文,骨子裡卻是文既不是武亦不像,弄得非常尷尬。

武生和老生是絕然不同的兩種型別,老生且有文武之分,武老生似乎還和武生有些近似,文老生“鬚生”若和武生作比,實在找不出絲毫相同之點。演武生的每一個動作都須顯著無比的力量,和充滿著剛強的氣概。演老生戲,即使是武老生戲像《戰太平》中的花雲、《定軍山》黃忠,一樣是出武戲,可是動作“勁頭”完全各別,武老生所使的“勁頭”要蓄而不露,武中帶文,然而同樣得有力量,最忌矯揉造作,假裝斯文。演慣武生的戲而欲改演或兼演老生戲之難便難在這裡,若再論到唱工,更是難上加難了!

範石人以畢生的精力研究餘派藝術。抗戰勝利後,他在上海的廣播電臺開辦“空中京劇講座”,於每晚黃金時間播講餘派老生藝術,之後又發起京劇演唱大獎賽。這在當時是首創,曾轟動一時。

晚年的範石人,對學習餘派獨有心得,強調“學餘不二法門”,即:精摹餘叔巖唱片如臨書聖法帖。他說:“儘管餘藝天造地設與自然渾同一體,無人工斧鑿的痕跡,但經精細剖析,其內涵中星星點點,無一不合乎科學的道理。簡而言之:一為字韻,二為曲調,三為情性,四為發聲。僅此四條而已。”他認為餘派藝術的真諦與神韻盡在於此。

然而,在保守派集中火力批評李少春的同時,也有讚揚之聲。1941年10月18日《立言畫刊》上,刊登了吳小如的文章《餘門弟子李少春應多演老生戲》。文章說:

上次李少春來津,曾演《打金磚》一次。其後報載,以非乃師叔巖親授,今後不再演唱。此次到津,此劇又一度上演,惟在北京則不敢一露,因叔巖有話故也。鄙意《打金磚》雖非叔巖親授(指《綁子上殿》一折,其為非餘派一聽便知),但畢竟還是一出老生戲。少春在跑碼頭過程中,曾演出不少老生戲,而這些老生戲未必即“餘叔巖親授”,如《探母》《失街亭》皆是。但縱非“親授”,以不佞觀之,每齣戲總可以打個七八十分。非必不經老師親授即一無足觀也。由是言之,只要是老生戲,特別是餘派戲,雖非親授亦能演;然則非餘派戲即無論如何亦可演乎?吾不然之。

新中國成立後,李少春開創了一條 “文武兼備、文武相融”的藝術道路,為後人留下了《野豬林》《響馬傳》《打金磚》《雲羅山》《百戰興唐》《滿江紅》《虎符救趙》《宋景詩》等優秀劇目,併成為將京劇聲腔藝術“推向現代化程序的第一人”,首創《白毛女》《紅燈記》《林海雪原》《柯山紅日》等有著深遠的影響的現代劇目。