松,與梅竹合稱歲寒三友。自然界規律,春生夏長,秋收冬藏。所以肅殺的秋風過處,萬物凋零。而松梅竹之性耐寒,不逐時凋,四季常青,故稱歲寒三友。而三友之中,梅以橫斜疏瘦而見奇,竹以筆直中空而見節。至如松者,挺拔偉岸,屹立懸崖,懸掛絕壁,傲雪凌霜,這是它的妙處。

松的特性,耐旱壽長,常與柏樹並稱,喜生長於乾旱貧瘠的山岩上,世人多愛以之為封墓之樹。基於這個原因,許多地方慢慢形成了習俗,庭院便多不喜栽松種柏了。但松樹本身極具觀賞價值,於是人們便普遍喜歡在院內栽種它的替代品——羅漢松。說到底,這也是人類懼怕死亡的一種心理折射。其實羅漢松不能稱作真正意義上的松樹,在分類上,松樹屬於松柏綱,而羅漢松屬於松杉綱,在植物大綱的分類中就已經不同了。在形態上,松樹的葉是針狀的,而羅漢松則是條狀葉。松樹不畏乾旱嚴寒,而羅漢松則喜溫喜溼,與松樹耐寒耐旱的特性差異頗遠哩。

世人喜愛松,除了它那蒼勁不屈、傲骨長青,歲寒而知松柏之後凋的品格外,還有它的長壽,也是頗具吉祥元素,為世人喜愛。人生歲月無情,光陰迅速,翩翩少年,不覺間驀然回首,已是白髮蒼蒼的老朽了,這是世人每有的感傷與無奈。話說齊桓公北征經過金城,但見當年在琅琊所種的柳樹皆已十圍,不禁慨然嘆息道:“木猶如此,人何以堪!”於是攀枝折條,泫然淚下。這是吾人對歲月一去不復返的戳心感嘆。但在樹木的大家族中,尤其是那些生長在貧瘠巖礫間的古松,雖然沒有莊子所說的“上古有大椿者,以八千歲為春,八千歲為秋。”那麼誇張,但你從它身上很難看出歲月的痕跡,就像那棵著名的黃山迎客松一樣,你孩提時上黃山玩,它是那個樣。臨老了再上黃山玩,它依然還是那個樣,彷彿歲月對它是不起作用的,所以人們便賦予了它“長生不老”的元素。通常畫家喜歡將仙鶴與它畫在一起,成了吉祥年畫的主要題材。所謂福如東海長流水,壽比南山不老松。吾人短短几十年的生命,真是太過迅速,長生不老自古以來就是那些修仙學道者夢寐以求的理想,而松樹,恰好蘊含著這種特質。所以國畫中,但凡雅士寄閒處,多有琴竹;仙人棲息處,必是古松。古來讚譽古松高壽的詩詞不可盡數,而最悽美而教人無可奈何的,當數白居易那首《題流溝寺古松》:

菸葉蔥蘢蒼麈尾,霜皮剝落紫龍鱗。

欲知松老看塵壁,死卻題詩幾許人。

古松,幾乎成了古寺的標配,也可以說是寺院的一張名片。一座古剎,如果缺少了幾棵古松,它給人的感覺,始終是一種缺陷的古樸。在我看來,逢寺必松,有松必古,方堪稱有靈氣的古剎。詩人白居易一日來到流溝寺,呈現在眼前的古松,如煙的針葉鬱鬱蔥蔥,像拂塵的尾尖一樣籠罩在上空,那蒙著一層松脂泛白如霜的樹皮,就像龍鱗一樣層層剝落。這古松到底有多老呢?你只要仔細辨認下旁邊蒙塵影壁上題詩的落款,那些作者都不知道有多少已經作古,逝世多時了。詩人透過那些給古松題詩已經作古的前人,來反襯古松的蒼老與長壽。是一種非常能撓動人類神經的寫法,人生的短促與古松的長壽倏忽躍然紙上。

松樹是長壽的象徵,現存最老的古松,年齡可考究的,是南京東南大學內那棵六朝古松。據說此松是當年梁武帝親手栽種的,至今已有1600多年的歷史,真是見證了人間的滄桑風雨,朝代更迭。如今雖然盡顯老態龍鍾,但樹梢卻依然青蔥蒼翠。松壽遐齡,已經成了一種約定俗成的文化元素。但也有反用其意的,因為神龜雖壽,猶有竟時,騰蛇乘霧,終為土灰。再長壽的樹,也會有枯死的一天。當然,我們能看見的枯松,多是外部環境因素導致枯死的為普遍,自然壽終而死的,應屬罕見。唐代詩人李涉,他應該是有幸目睹了一棵自然枯死的古松,在他的《題蘇仙宅枯松》中,是這樣寫的:

幾年蒼翠在仙家,一旦枝枯類海槎。

不如酸澀棠梨樹,卻佔高城獨放花。

這棵枯松原是生長在一位主人被稱作蘇仙的宅院裡,能被世人稱作仙人的,當然不是普通人,他的住宅與松樹,多是前人留下來的古宅。也許這宅在建造時,就選擇在這株古松旁而建的。古松蒼翠,與仙家為伴,盡吸天地靈氣,可謂是蓬萊仙境一般。但一旦壽終枯死,展現在詩人眼前的,竟然跟海里漂浮著的爛船木了無分別。詩人於是很感慨,說你這松雖然高壽,但一朝身死,也就一具爛船木而已,這又有什麼價值呢?還不如那味帶酸澀的棠梨樹,人家生長在繁華的都市,每年逢春則鮮花怒放,吸盡了世人的眼球,備受他們的追捧,這才不枉此生呢。這是李涉的理念,是一種很世俗、很功利的人生哲學,雖然不敢恭維,但這其實是大多數人的理念和活法,雖然庸俗,但你也不可能要求人人都像松樹一樣活出清俊高雅,所以也是無可厚非的。

松樹,從一棵小苗長成偉岸不屈的參天大樹,還被賦予了一層自強不息的意義,象徵著那些出身低微而最終成就了大功業脫穎而出的人傑。其中以唐代詩人杜荀鶴那首《小松》最具代表性:

自小刺頭深草裡,而今漸覺出蓬蒿。

時人不識凌雲木,直待凌雲始道高。

這首詩也可以說是杜荀鶴的自詠詩,他本人出身寒微,雖然年青時即才華出眾,但因為沒有人脈,“帝裡無相識”,乃至屢試不中。他生於唐末亂世,中年才中進士,但報國無門,一生潦倒。晚年朱溫上表推薦他擔任翰林學士、主客員外郎,但剛上任旋即患重疾,一命嗚呼了。他的一生,就像一棵長滿松針刺頭的小松,被埋沒在深草裡,根本就不入時人青眼。但那些蓬蒿又怎麼可能永久遮擋住喬木的生長呢,隨著時間的推移,它逐漸穿透周圍的覆蓋雜草,從蓬蒿中脫穎而出,開始有出人頭地的勢頭了。但人們依然等閒視之,不曉得它是一棵足可凌雲的喬木,只當它是普通的小灌木而已。但有一天,它終於長成了一棵凌雲的參天大樹,這時世人才驚呼:“這真是一棵高聳入雲的大樹哦。

當小松努力長成了巨松,世人才認識它的偉岸。但在它成材之前,芸芸眾生皆是目光短淺的,不會有伯樂賞識它。它們的命運是被摧殘、被砍殺,和韓愈筆下“駢死於槽櫪之間”的千里馬一樣,遭遇很悲慘的。

當小松一旦長成了喬木,是不是就代表著出人頭地,能成為舉世矚目的棟樑呢?不是的。如果松生長的地方不對,即使長成參天大樹,依然會被埋沒,根本不為世人所識。不信,我們且看看左思在他的《詠史》詩中的感慨:

鬱郁澗底松,離離山上苗。

以彼徑寸莖,蔭此百尺條。

世胄躡高位,英俊沉下僚。

地勢使之然,由來非一朝。

金張籍舊業,七葉珥漢貂。

馮公豈不偉,白首不見招。

一座高山,山頂上遍佈著直徑盈寸的小灌木,而山澗底則是鬱鬱蔥蔥高達百尺的偉岸松樹。但諷刺的是,山頂上那些小灌木卻能一手遮天的蓋著澗底那些偉岸的松樹,這種狀態是它們所處的地勢高下不同所致的。人間就像一座高山,世情也是如此,世家子弟如同那些山頂上的小灌木,即使無才,卻能高踞尊位獲得權勢。而平民百姓,哪怕你有松柏之才,也只能屈居澗底,沉淪下僚,對山頂上那些權貴俯首稱卑,唯命是聽。造成這種局面已非是一朝一夕的事,而是由來已久的。漢代金日磾和張安世二大家族的後人就是依靠了祖上的遺業,子孫七代做了高官。而另一面,馮唐難道還不算是個奇偉的人才嗎?但卻因出身微寒,直到白頭垂老仍不被重用啊。

此詩的作者左思,就是那位耗時十載、處心積慮撰寫《三都賦》的大文豪。賦成之日,一夜之間這位醜男人成了家喻戶曉的人物,世人爭相傳抄,一時令到洛陽紙貴。他初欲作賦,當時的名門望族大文豪陸機聽聞此事,非常輕蔑地拍手笑道:“這個粗鄙之人,居然也想寫《三都賦》,等他寫好,送給我用來封蓋酒甕吧。”陸機本來早有作《三都賦》的打算,但當左思文章賦就,他閱讀後不禁從心底裡歎服,自以為無法超越,自此打消了作賦的念頭。

左思雖然才華橫溢,但出身寒門。東晉時代門閥制度非常講究,用人是上品無寒門,下品無貴族,他自然是屢不得志,於是便有了這首借松言志的詠史詩,以抒發自己的抱負和對權貴的蔑視,歌頌隱士的清高情操。

左思這首詩對後世影響很大,歷代吟詠不衰,因為他戳中了那些出身寒門理想遠大而偏鬱郁不得志者的痛處。白居易一生仕途不可謂不順,但他對左思這首詩依然引起強烈的共鳴,感同身受。他曾經作《續古詩十首》,其中第四首是這樣說的:“雨露長纖草,山苗高入雲;風雪折勁木,澗松摧為薪。風摧此何意?雨長彼何因?百丈澗底死,寸莖山上春。可憐苦節士,感此涕盈巾。”此詩明顯就是在吟詠左思那首詩中的山頂苗與澗底松,山頂那些灌木年年在爭春放豔,而百丈澗底松卻直到枯死都無人問津,詩人因此大鳴不平,慨嘆寒門節士終生不遇的悲慘命運。

話說元和三年,白居易由翰林學士轉任左拾遺,職在諫言。這期間他頻繁進諫,並作了許多諷喻詩,其中有一首樂府《澗底松》,是他意猶未盡,再一次取左思詩意而吟詠寒士不幸遭遇的力作:

有松百尺大十圍,生在澗底寒且卑。

澗深山險人路絕,老死不逢工度之。

天子明堂欠梁木,此求彼有兩不知。

誰喻蒼蒼造物意,但與之材不與地。

金張世祿原憲貧,牛衣寒賤貂蟬貴。

貂蟬與牛衣,高下雖有殊。

高者未必賢,下者未必愚。

君不見沉沉海底生珊瑚,歷歷天上種白榆。

十圍大的巨松樹生長在險絕不通人煙的卑下深澗中,一直到老死,都沒有被良工發現。而天子興建的大殿正需要棟樑,卻始終不曉得深山中有這樣的木材。這是譬喻朝廷需要賢才,而賢才卻屈居窮鄉僻壤不被發現。結果是欲求賢的得不到賢才,而懷才的俊傑卻終生不遇。像金日磾和張安世這樣的貴族,子孫世世代代享受高官厚祿;而像孔子的學生原憲,卻貧居陋巷蓬門。身穿粗布牛衣的寒士貧賤交加,身佩貂蟬的公卿望族則顯貴異常。兩者地位雖然有天淵之別,但地位高者未必就賢明,地位低下者也未必就愚蠢。難道您沒看見,海底深處生長著名貴的珊瑚樹,而高遠的天上卻只種有普通的白榆。天上白榆原指白榆星,這裡借代白榆樹,比喻那些身居高位而才智平庸的貴族。這首詩是白居易覺得左思之作意猶未盡,而進一步作了淋漓盡致的發揮。

說到松,自然會令人聯想起秦始皇泰山封五大夫松的故事。秦始皇一統六國之後,便要封泰山、禪梁父,以彰顯自己的不世之功。沒想到在封泰山途中遭遇暴雨,便急忙躲避於路旁一棵大松樹下。如果依照雷電常識,在大樹下避雨,一不小心是要遭雷劈的,但古人明顯不懂這個道理。風雨之後,始皇覺得松樹護駕有功,遂封了該樹“五大夫”的爵位。這五大夫卻有來歷,秦朝自商鞅變法後,官階施行二十等爵制,從低至高分為二十個等級:一級公士,二級上造,三級簪嫋,四級不更,五級大夫,六級官大夫,七級公大夫,八級公乘,九級五大夫,十級左庶長,十一級右庶長,十二級左更,十三級中更,十四級右更,十五級少上造,十六級大上造,十七級駟車庶長,十八級大庶長,十九級關內侯,二十級徹侯。

最高階的徹侯爵位擁有一縣的食邑,並能夠在封地自己配置官吏;關內侯有食邑、封戶,但只能徵收租稅而已;自大庶長以下十八等級,皆有歲俸。當時的規定,在戰鬥中能斬獲敵人首級一枚,即可賜爵一級。秦漢兩朝一直沿襲此制。

從上面的級別可見,“五大夫”居官爵第九級,在幾個大夫級別中是最高的,所以又有“大夫之尊”的稱號。但自從漢末曹操廢除了二十等爵制,後人對“五大夫”這個爵位開始逐漸陌生。到了後世,竟訛誤成秦始皇在泰山封了五棵松樹為大夫的笑話。話說到了明朝萬曆年間,這棵五大夫松果然遭受雷擊損毀,枯死了。清朝雍正年間,欽差大臣丁皂保奉敕重修泰山,這傢伙明顯是個二貨,他便補植了五棵松樹,認作五位“大夫松”了。此五棵松樹只有二棵存活了下來,便是如今泰山五松亭內那兩棵古松。此二松雖然也生得蒼勁古拙,虯枝嶙峋,被譽為“秦松挺秀”,但畢竟是贗品,距離秦始皇封禪時代久矣遠矣。

古語云,詩以言志,歌以詠懷。詩詞通常是最能反映作者內心世界的。上文說到的那位李涉,應該是一位很功利的詩人,在他看來,高潔傲岸的松樹是沒有什麼值得羨慕的,一旦枯死,跟海上漂浮的爛船木沒兩樣,還不如繁華都市的棠梨樹受人青睞熱捧。可是當松樹一旦受封進爵,他又換了另一副嘴臉了。在《題五松驛》這首詩裡,他是毫無掩飾的對大夫松表達極度羨慕之情:

雲木蒼蒼數萬株,此中言命的應無。

人生不得如松樹,卻遇秦封作大夫。

成千上萬的喬木高聳入雲,雖然有棟樑之材,但命中無時,始終懷才不遇。還不如那棵松樹,卻能際遇秦始皇被榮封大夫。本來不如棠梨的松樹,一旦獲得秦封,態度頃刻間便由厭棄轉變為羨慕,足見李涉此人是何等的勢利,人生境界實在教人不敢恭維。

松樹蒙封五大夫,在世人看來,應該是一種無上的榮耀。但也不見得都是如此認為,因為松樹本身是高潔偉岸而不流俗於世的。在許多有節操的文人眼內,像秦朝這樣的暴政亂世,遭受它的封爵,對松樹來說,簡直就是一種玷汙和恥辱。所以同樣在唐代詩人徐夤《大夫松》裡,卻是這樣寫的:

五樹旌封許歲寒,挽柯攀葉也無端。

爭如澗底凌霜節,不受秦皇亂世官。

在這首詩裡,作者亦誤將“五大夫松”理解作五棵大夫松。可見到了唐代,“五大夫”的爵位已經很不為人熟悉了。詩人在這裡對大夫松是滿滿的一種嘲諷意味,認為大夫松受秦封簡直是喪節行為,遠不如澗底那些不為人知的凌霜傲松,它們自甘清貧守節,絕不肯接受秦始皇這樣的暴君封官進爵。但話說回來,就松樹而言,它本身是無意識的,或褒或貶,無非都是世人借物詠志,以它來發洩自己的內心情緒而已。羨慕它的榮耀,那是世人的虛榮心在發酵;鄙視它的失節,那是世人清高心在作祟。或毀或譽,於松樹何加焉?

在中國山水畫中,松樹佔有舉足輕重的地位,除了那些單一的畫作外,但凡複雜的山水畫,多離不開松樹。古人多以松石點綴山水,早在唐代的山水畫中便已成為一種畫風。松石山水,工筆精妙,風氣由來久矣。

唐代張璪畫松非常著名,他的筆法也異常奇特,據記載:“常以手握雙管,一時齊下,一為生枝,一為枯枝,氣傲煙霞,勢凌風雨,槎牙之形,鱗皴之狀,隨意縱橫,應手間出,生枝則潤含春澤,枯枝則慘同秋色。”而他的“外師造化,中得心源”作畫理論,更為歷代畫家所服膺,成為國畫論著的金科玉律。

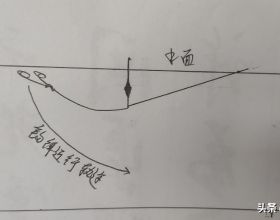

五代後梁的荊浩隱居於太行山的“洪谷”之中,他平素“耕而食之”,而耕作之餘則如文同畫竹一樣,平日在山谷中對著那“翔鱗乘空”、“欲附雲漢”的古松是如痴如醉的揣摸,每有感觸,則“攜筆復就寫之,凡數萬本,方如其真。”在他身上,不是“胸有成竹”,而應該是“胸有成松”了。

古來畫松的名家輩出,不同時代、不同畫家,畫松的技法亦千姿百態,各放異彩。唐之前的畫風是務求真實,注重實物形象的再現。而五代以後,畫風逐漸變了,畫家筆下的松樹,除了天然造化的形態,更多被賦予了人的品格和風骨,使作品的意境、寓意都變得更豐富深遠,人松高度融為一體了。

當代畫家,黃賓虹畫松,師古而不泥古,構圖、立意上都不落俗套。朱宣鹹筆下的勁松,頂天立地、巍然挺拔,以蒼勁、強悍、鐵骨氣雄而見長,潘天壽的松則以生氣、壯闊為特點。彼此各有所長,各得情趣,不一而足。

【作者簡介】

梁國德,南粵洪拳名家,現居羊城,幼讀經史,餘涉詩文,筆耕不輟。作品散見於《人民日報》《中國日報》《嶺南詩歌》《高涼詩詞》《南方城市週刊》《中華詩詞》《詩詞月刊》《環球日報》《新華線上》《廣州日報》《茂名日報》等。