張幼儀和徐志摩離婚後的第一次見面,是在次子彼得的葬禮上。

回想當初生產完彼得出院的第二天,便單槍匹馬赴吳經熊家與徐志摩簽署離婚協議的那個日子,已經整整過去了三年。但徐志摩白紙黑字在離婚協議上承諾的那五千元贍養費,至今她半個子都沒拿到。

1925年的3月19日,張幼儀與徐志摩的次子彼得(中文名:徐德生),病歿於德國柏林,一個星期後的3月26日,徐志摩趕到。

據徐志摩自己說,他是受命於老太太(母親)的旨意,來陪同剛喪子的張幼儀去旅行散心的。當然,徐志摩也認為自己作為父親,應該及時出現在次子的喪禮上。不過他此行更主要的目的,還是來避風頭的,因為他剛被哈爾濱警察廳廳長王賡下了追殺令。事情起因是徐志摩把自己一個很好的兄弟的妻子撬走了,這個好兄弟就是王廳長本人,他揚言要將鐵子徐志摩揪出來折埋。

綜上,徐志摩此行來歐,可謂一舉三得!他在歐洲足足窩囊了五個月,圈內公關部的老大哥胡適之才去信給他說:“你回來吧!王廳長決定不殺你了。”

1925年8月,徐志摩束裝返國。關於他妨害家庭的一宗罪,最終以王賡落落大方戴上綠帽,與其妻陸小曼離婚而告一段落。或許放過徐詩人,對王賡來說是最體面的臺階。他叫囂殺徐志摩,但徐志摩的爸爸徐申如是浙江省硤石鉅富,有“硤石皇帝”之稱,敢動資本家的兒子?王廳長多少有點發虛。

不過徐志摩捅出的簍子,對張幼儀來說,並不是事不關己。徐志摩與陸小曼的戀情鬧得滿城風雨沸沸揚揚,還差點鬧出人命,徐家二老不可能不聞不問。

此前張幼儀並沒有向徐家二老坦白自己與徐志摩離婚的事,如今不用匯報,徐家二老已經猜到了大概並憋了一肚子氣,就只等張幼儀回國親口承認而已。

1926年春天,張幼儀收到徐家二老的來信手諭,通知她徐志摩即將要迎娶陸小曼,希望她速回國內,走一下家族內部的離職流程。

實際上,早在四年前與徐志摩完成離婚手續後,張幼儀就該回國了。之所以沒有回去,是因為她為自己找到了一個正當的理由留下,那就是她要讀書,進修學業。除此之外,還有一個更深層次的原因,那就是她害怕。

張幼儀的封建思想深入骨髓,她認為“女人離婚是件丟臉的事,孃家會不想讓她回去,所以她只有三個選擇:賣娼、出家和自盡。”出於這種恐懼心理,張幼儀不知如何面見自己的父母、公婆,其心情猶如項羽無顏面見江東父老。

而且要是立馬回國,她必定面臨生命不可承受之重。

第一種後果張幼儀自己已經分析出來了,“我是在沒有徵得父母同意的情況下離婚的,這個時候馬上回家,是很莽撞的舉動,也等於藐視自己不孝的事實。”故而迎接她的極有可能是孃家的冷眼和拒之門外。

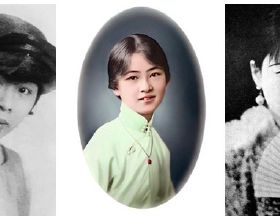

第二種後果則是在回國之後意識到的。當時張幼儀在國內搭乘火車,即使時間已經過去了四年,她仍能在火車上聽見別人議論她的是非,內容還相當負面——“張幼儀一定長得很醜,而且思想非常落伍。”“要不然徐志摩幹嗎離開她?”由此推斷,如果四年前回國,針對她的輿論詆譭會更加惡劣,唾沫橫飛的人身攻擊有可能直接讓她社會性死亡。

正如她自己所說的,

“我恐怕沒法子忍受大家對我的注意,我會覺得自己好像是離婚的罪魁禍首,抬不起頭來;更會因為別人議論我而懊惱,而沒辦法不把他們說的話當一回事。”

所以留下來,給這一場突如其來的婚變,還有遭受重創的自己一個很好的時間緩衝過渡,不失為明智的決定。

等到四年後,不能說以上擔憂消除了,但起碼張幼儀的思想已經發生了顛覆性的改變。“不在乎”三個字,輕輕抵擋了所有冷言冷語,所以她用“一無所懼”來形容蛻變過後的自己。

其實在1926年春天,張幼儀學業修滿,就已有回國打算,畢竟梁園雖好,非久居之鄉。但她沒有想到的是,徐家二老比她更著急,而著急的原因很明顯是希望她介入徐志摩和陸小曼的結婚問題。那一刻,張幼儀便意識到,自己雖置身千里之外,卻仍不可避免地成為了局內人。

然而,這恰恰又與她今後的意願相悖。她認為,目下與徐志摩既解除夫妻關係,則應與徐府劃清界限,凡徐家任何決議,均屬其內部家務事,而幼儀不過一外人矣。

束裝返國的行程中,回鄉家書已先行抵達孃家。張幼儀心中忐忑不安,她知道,在家裡眾兄弟姐妹絕口不提自己離婚的事,自己也從未向父母洩漏離婚的訊息。但他們不可能沒有耳聞,又或許早已掌握“張家女兒被休”的資訊。總之,張幼儀無法不害怕父母會用什麼態度對待自己。

火車到達上海站時,接她的兄妹已久候多時,不見爸爸的身影,但依稀可見媽媽正快步走過來。

一下站臺,媽媽就抱住了她,她沒有哭,媽媽卻伏在她的肩頭抽泣起來。

“媽什麼都知道,他不愛你媽會照顧你。”

“別哭。只要我快活就好了,那才是最重要的。”張幼儀安慰道。

回到家裡,張幼儀首先向父親問好,父親頓了一會兒才接腔,詢問她在歐洲的生活點滴,卻隻字未提離婚的事。張幼儀感到驚訝,要知道,若不是沒有這樣傳統的父親,就不會有那樣傳統的她。但此刻父親既沒有惡語相向,也沒有采取封建家規懲罰自己。

一得到張幼儀回上海的訊息,徐志摩的父親徐申如便差人傳話,令她速來旅館議事。

張幼儀本可置之不理,但感念老爺一直以來對自己不薄,確實不能拍拍屁股就走人,理應當面交接好工作。

旅館的套房裡有三個人,老爺,老太太,還有徐志摩。徐家二老想要洗耳恭聽的,不外乎就是關於徐志摩的結婚許可。不管徐志摩簽署了什麼離婚檔案,要是張幼儀不給出許可,徐家二老就不能同意他娶陸小曼過門。

因為事情沒有爭議,所以他們的對話很簡單。

“你和我兒子離婚是真的嗎?”徐申如問。

“是啊。”張幼儀平靜地回答。

“那你反不反對他同陸小曼結婚?”徐申如又問。

“不反對。”張幼儀搖搖頭。

說完,張幼儀告辭,徐志摩狂歡,徐家二老陷入了深深的失望。

這天過後,張幼儀算是辦完離職手續了,但她又回去硤石的婆家住了幾周。這個操作並不迷惑,因為她與留在婆家的長子阿歡已經五年不見。當然,母子團聚之外,作為一個離了婚的母親,她還迫切想“奪回”兒子,尤其在她預見老爺和老太太會把阿歡養得與徐志摩越來越像的時候。

在過去的五年裡,阿歡儼然成為了“留守兒童”,徐志摩已經不管阿歡了,在爺爺奶奶的寵溺下,阿歡的性格正走上另一條不歸路,將來極有可能變成“2.0版徐志摩”。

按照中國的傳統,女人離婚是不能帶走兒子的,這是人盡皆知的規矩。但接下來事情的發展,令張幼儀感到意外。

她向徐家二老提出要帶走阿歡的時候,只呈上了兩個很普通且不具說服力的理由:

第一,當前國內軍閥亂戰,鄉下地方是衝突的高發地,阿歡去北京生活更為安全。

第二,北京的教育水平更高,阿歡可以接受更系統的教育。

用膝蓋想想就知道,上邊兩件事,徐申如彈一彈菸灰就能輕易辦得更好,沒必要把寶貝孫子物歸原主。但結果卻是徐家二老爽快地同意了張幼儀的請求。

走到這一步,張幼儀已經可以開溜了,並且要快。因為待在硤石的這幾周,鎮上的鄉親仍若無其事地稱呼她為徐太太,這使她尷尬之餘又極為不舒服。所以儘快脫離與徐府的關係,避免糾纏不清,對自己的名節大有裨益。

然而,就在張幼儀攜子進京前夕,徐申如冷不丁地告知她,已把徐家的財產平分為三份:一份給徐志摩和陸小曼,一份給她和孫子徐積鍇,另外一份留給他自己和老太太。

張幼儀瞭解後,頓時感到臉紅耳赤,彷彿心事一下子全被抖出來了。

徐家二老心水清得很,活到這把歲數年輕人心裡想什麼他們怎麼可能不知道,這個“兒媳”無非就是想連帶著孫子擺脫徐家。他們當然不同意,但不會明面說,而是繞著彎讓張幼儀去猜他們的意思——給你帶走兒子表明已做出最大讓步,給你分一份財產代表依然尊重你,但你不可以切斷與徐家的聯絡——徐申如這份令張幼儀受寵若驚的財產,正正捏準她的命門。

拿了,所有人都會知道,張幼儀仍與徐府存在親密聯絡,舌頭長的人又可以借題發揮了。

不拿,也可以。但要知道北漂是一項長期的艱苦事業,何況還帶著兒子。而且初回國內,張幼儀並無信心能找得到一份很好的工作養活自己和兒子。唯一的折中辦法,找徐志摩討要撫養費卻不符合她的作風,求孃家接濟就更加掉面子了。

想多無謂,張幼儀果斷要了。可能與一開始要與徐府“兩清”的初衷相違背,但她只是一個女人,一個太年輕的女人,不能完全依靠自己的能力在當時的社會獨立,更不能為了自己的面子而丟了生活的底子。

徐申如這一招,姑且勉強叫“先禮後兵,欲擒故縱。”而且最精明的一點在於這筆財產不是一次性給完,而是固定每月給張幼儀寄去三百元。確實是老奸巨猾...哦呸...深謀遠慮。說白了徐家二老還是很捨不得這個賢良淑德的兒媳,否則一腳將張幼儀伸走也是易事。

張幼儀攜阿歡離開硤石不久,徐志摩和陸小曼就大婚了。張幼儀收到了喜帖,但沒有去。徐家二老也悶在家裡互為對手罵兒子。

大概過了一個月吧。張幼儀突然收到了徐申如從天津拍來的一封電報,內容很簡短:“請攜一傭來我們旅館見。”

張幼儀猜想老爺和老太太怕不是來看孫子那麼簡單,沒敢怠慢,立馬便動身去了天津。

不出所料,一進旅館,老太太就向她大吐苦水,拽著她坐下來以投訴的語氣數落新媳婦陸小曼的各種罪狀。諸如“來婆家時耍大牌僱了六個轎伕扛的轎子”,“吃飯沒把碗扒乾淨”,“在公婆面前忸怩作態”。

“她搞清楚自己的定位沒有?”老太太越說越氣,旁邊的徐申如始終黑著臉,張幼儀卻一臉平靜,心想:這與我何干?

巴拉巴拉一大堆,老太太終於說出了最後訴求,“所以,我們就到北方來找你啦,你是我們的兒媳婦嘛......”徐申如輕咳了一聲,老太太就此把話打住,轉而眼巴巴地望向張幼儀。

張幼儀心驚了,收容徐家二老是很敏感的問題。因為徐志摩已重新組建家庭,徐家二老不去跟兒子住,反而去找和自己兒子離了婚的女人住。明眼人都能看得出徐家內部一定是婆媳大戰了,如果張幼儀在這個當口提供方便接收徐家二老,不明擺著要下陸小曼的面子嗎?

但見死不救嗎?張幼儀每月還領著老爺的三百元“低保”呢?她怎麼敢!

得知父母被張幼儀接去北京後,徐志摩惱羞成怒,打了一個電話過去,直把張幼儀懟得啞口無言。

徐志摩純粹就是為陸小曼出頭,裝腔作勢罵痛快了,就不再找張幼儀麻煩了。

徐家二老搬來北京時,正值春節前夕,他們和孫子、前兒媳一起歡度佳節,其樂融融的溫馨畫面讓張幼儀錯以為自己從未離開過徐家。

元宵過後不久,張幼儀收到急電,是媽媽病危的訊息。

由於事出突然,張幼儀只好先安排徐家二老回到硤石老家,自己則匆忙回上海見媽媽最後一面。

張幼儀抵家不到十日,母親就去世了。父親黯然神傷,呢喃說:“人生沒有樂趣可言了。”百日後,父親也隨母親去了。

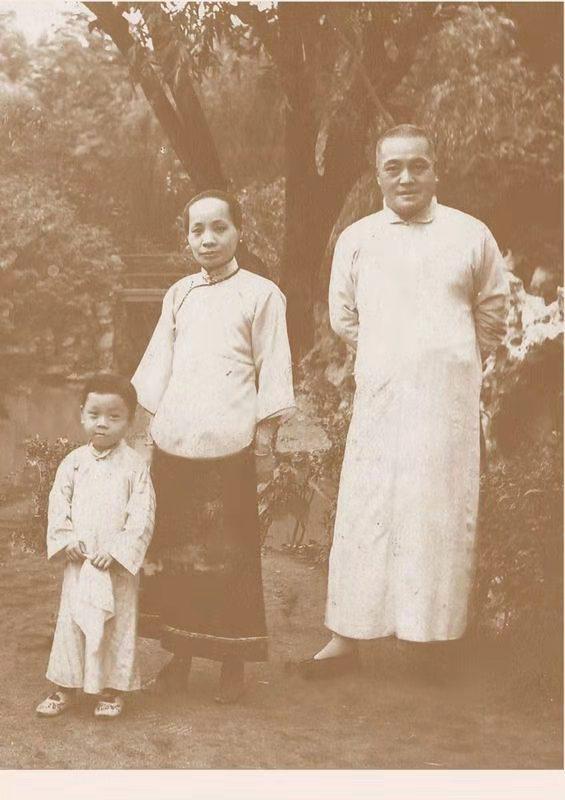

張幼儀不禁慨然,父母自打出世便互定終身,一直相互扶持走過了一輩子,直到黃泉相聚也僅差百日,稱得上舊式婚姻中的典範。可回想起自己的舊式婚姻卻那樣不幸。

處理完雙親的喪事後,時間已經過去了五個月,張幼儀沒再回北京,而是留在了上海,阿歡也從北京轉到了上海這邊上學。

爸媽去世後,四哥把家族根據地(父母原住房)的租約取消了,轉而把他在租界範園的房子讓給了她住。

湊巧的是,徐志摩和陸小曼也賃居在租界內,這倒沒什麼,張幼儀撞見了最多打個招呼。但沒想到的是,此前與徐志摩夫婦鬧掰的徐家二老也搬來了租界與他們同住,張幼儀莫名感到一種不祥的預感。

果不其然,在某一天心情美美噠的清晨,張幼儀接到了老太太打來的電話,劈頭的第一句話便是:“我再也受不了啦!我一定要告訴你陸小曼的事情,我再也沒辦法忍受和這女人住在同一個家裡了。”

張幼儀像一個接線客服一樣,耐心地聽著老太太的哭訴,簡短記錄了這一場家庭糾紛:

家裡住進來了一個姓翁的男人(翁瑞午),是陸小曼的道友兼男朋友,他倆睡一張床吸鴉片,徐志摩不管。最忍不了的是,陸小曼縱容翁姓外人蹭吃蹭喝不止,還一隻腳踩到了老太太的頭上。老太太要衝一杯參茶,用人竟大小王不分地說:“夫人交代過那人參是留給翁先生吃的!”氣得老太太尖叫:“這是誰的地盤啊?是公婆的,是兒媳婦的,還是那個男朋友翁先生的?”

事情就是這樣了,結果也是意料之中,老太太在電話那頭用近乎要哭出來的語氣哀求說:“這個家已經毀了,我再也不要住這裡了,老爺和我想搬去和你住。”

張幼儀沒有立刻答應,只借口說得先跟房子的主人四哥商量一下。撂下電話後,她隨即冒了一身冷汗,心想這多不合適呀!上次徐家二老冷不防地住進自己家裡,徐志摩就幾乎氣得要順著電話線過來開撕了,這次比上次更危險,徐志摩就住在不遠,要是再惹惱陸小曼,徐志摩分分鐘可以翻牆進來給陸小曼交作業。

一想到這,張幼儀就懊悔不已。本來回國前就想好了要與徐府拉開距離的,卻沒想到如今抽身不成,反而越陷越深。現在又遇到了這種關鍵時刻,她其實應該果斷拒絕,這樣更能心照不宣地向徐家二老闡明自己的立場——非徐家人不管徐家事。但每每到這種關口,張幼儀就心軟,有老爺和老太太的疼愛使她於心不忍,也有當初嫁進徐府便立誓要尊徐家二老為父母的初心作祟。

說到底,有時候做人失敗就失敗在不能狠下心來讓幾個人傷心,最終就對不起自己。張幼儀就是最對不起自己!

基於上次徐志摩責難的前車之鑑,張幼儀明白這次要是處理不好,自己肯定落得個裡外不是人。為了避免重蹈覆轍,她小心翼翼地安排了徐家二老的入住計劃,告知他們先高高興興地回到硤石老家,待上一個星期左右,再跟徐志摩說,要來北京和孫兒小聚一段時間。

徐家二老依著照做,徐志摩果然沒來找茬。其實徐志摩心知肚明,只在乎張幼儀做事的方式給不給陸小曼面子,否則陸小曼又要給他佈置作業。

張、徐兩家同在租界,徐家二老折返老家再去和孫子共住,就沒人會覺得徐家二老是因為和新媳不和而出逃,相比於“立刻、馬上、現在”氣沖沖地跑去找張幼儀造成的輿論反應也更小。

徐家二老在張幼儀家一住就是好幾年,後來張幼儀叱吒商界暴富後,先給四哥在法租界買了一棟房,自己又拿下了上海市海格路125號的房子,然後再給徐家二老蓋了一棟新房。徐家二老的新房就坐落於她家的後面,兩棟房子僅僅相隔幾百尺,後門也是互相對開著的。

張幼儀為徐家二老蓋房,並不是一時心血來潮,而是經過深思熟慮做出的決定。一直以來,她都對自己的身份很困擾,由於她一直履行著對徐家二老的責任,所以外界認為她還是徐家的兒媳婦,相當於徐志摩娶陸小曼只是納了個妾,而她還是徐志摩的正室夫人,就連徐家二老也是這樣裝瘋賣傻預設的。但張幼儀的內心是拒絕的,離了婚的女人,怎麼還能稱得上是徐家的兒媳婦?這也太扯了。難道真應了徐志摩提離婚時說的那套歪理論:“做徐家的兒媳婦,不做徐志摩的太太”?這豈不正中徐志摩下懷嗎?越是這樣,越不能讓他得逞,所以張幼儀才覺得和老爺老太太分開住很重要,這關乎身份認同的問題,也是嚴正地給徐家二老提個醒。然而,這並不影響徐家二老繼續拿她當自己人來使。

1931年的時候,徐家二老已經回到了硤石鄉下小憩。就在這一年4月,張幼儀突然接到了老太太病危的訊息。徐申如打電話給她,說老太太一直呻吟著要見她,命她即刻啟程返回硤石。

張幼儀先是嚇了一跳,然後整個人都懵掉了,因為從來沒有一件事讓她感到如此難做人。她巴不得立馬閃現到老太太身旁,但照顧公婆是陸小曼的責任,自己到底要以一個怎樣的身份地位出現,才不至於得罪陸小曼。她不曉得。理性告訴她,在沒有得到徐志摩的許可之前,不能插手死亡這種大事。眼下能做的,只有先行把阿歡交給徐志摩帶回去,但硤石那邊已然亂成了一鍋粥。

徐志摩回到徐府後,徐申如沒見到張幼儀,氣急敗壞,當即打了一通電話給張幼儀問她為什麼不回來。

張幼儀解釋說:“我離婚了,不應該插手家裡的事情。”

徐申如一時語塞,他確實找不到任何正當理由要求這個前兒媳回來。

當天深夜,徐申如又打了一通電話給張幼儀,近乎抓狂地說:“你一定要馬上來家裡,家裡沒半個女人,我們不曉得要怎麼辦。”

“為什麼找我?我離婚了呀。你叫徐志摩來聽電話。”

“我啥事也不會啊。”徐志摩接話說,原來他一直都愣在電話旁偷聽著。

張幼儀無奈地舒了一口氣,“你們這些人真自私,現在你們需要我了,就叫我來。”

她妥協了,但有兩個條件:

第一,要是來了,即使陸小曼出現,她也不會離開徐府半步。

第二,自己不是來打下手用完即棄的,來了就必須得到留下來參加喪禮的許可。

徐志摩連聲答應,表示徐家緊急狀態下,張幼儀可全權主持家中內務。

抵達徐府時,老太太已經氣若游絲,不久便進入了彌留狀態,張幼儀侍奉在病榻前,陪她走完了生命的最後兩個星期。

瑣碎繁雜的傳統喪禮由張幼儀一手操辦,過程中陸小曼始終不見人影,此前張幼儀一度生怕會和她在徐家發生爭吵。然而直到老太太喪禮舉行那天早上,陸小曼才姍姍來遲。

老太太的葬禮上,張幼儀釋然了心中的一個鬱結,當她以徐家乾女兒的身份,站在徐志摩、陸小曼和阿歡的身旁迎接弔喪的來賓時,她才終於搞清楚自己是誰。在長久的歲月裡,她為徐家做了不少事情,但都是名不正言不順的。當一個人幹著不是自己該乾的事情時,沒人會誇獎,反而覺得離譜,張幼儀就一度覺得自己很離譜。現在徐家二老賜她一個乾女兒的名分,那麼她過往和現在所做的一切,也算是在其位,盡其力了。

老太太去世後,徐申如跟著這個乾女兒一起生活14年,直至1944年辭世。

中國有句古話說:“一日夫妻百日恩。”張幼儀只與徐志摩結婚七年,又慘遭拋棄,卻為他送走了母親,送走了父親,甚至送走了徐志摩他自己,然而當年張幼儀父母去世時,徐志摩卻沒有出席任何一場張幼儀父母的大殮儀式。

離婚後,張幼儀曾困惑地拷問自己,自己是不是可以換種方式對待徐家二老,起碼她不能再像沒離婚之前那樣,還做一個過分稱職的兒媳婦。但每每當她看見老爺和老太太那樣疼愛阿歡,就不禁羞愧:他們是我兒子的爺爺奶奶,也是我的長輩,我怎能不好好善待他們?所以徐志摩的無情決絕,她一輩子都學不來。她所理解的“一日夫妻百日恩”,徐志摩也一輩子都理解不來。

最後,讓我用張幼儀的一段話,來結束本文吧。

我這輩子都在擔心有沒有盡到我的責任。就連離婚以後我都還在照顧徐志摩的父母,因為我認為這麼做是我的責任。我為徐志摩、他家人,還有兒子,做了我認為應該做的事。

愛意味著善盡責任,履行義務。