1949年夏天,周公的夫人鄧穎超女士受到中共中央的委派,來到了上海,準備接宋慶齡先生北上,參加新中國第一屆政協會議和開國大典。鄧大姐此次來滬,還帶了兩封特殊的信,分別出自偉人和周公之手。

聽聞鄧大姐前來,宋慶齡先生趕緊下樓親自迎接。兩個久別重逢的姐妹,在宋慶齡先生的家中盡情暢敘著數年分別後的故事。

很快,二人的話題就回到了正題上,鄧大姐拿出了那兩封親筆信,十分鄭重地向宋慶齡先生髮起出了邀請,希望她能北上參加政協會議和開國大典。

然而,宋慶齡先生聽到“北平”兩個字,明顯失神了一下。這位國母擔心自己失態,刻意避開了鄧大姐的目光,用十分低沉的聲音說:“這事容我再仔細想一想。”

見到宋慶齡先生似乎有“難言之隱”,鄧大姐十分貼心地說:“這事不忙馬上定下來,先生可以從容考慮再作定奪。”

後來,又經過幾次邀約,直到鄧大姐再次登門拜訪,宋慶齡先生才答應出席開國大典。

能夠出席開國大典,見證一個國家的誕生,這是多麼具有歷史紀念意義的時刻啊!為何宋慶齡先生不僅沒有激動,反而十分猶豫?

宋慶齡先生出席開國大典究竟有何特殊意義,為何她的出席會讓我黨中央的首長們這麼重視?

這還要從宋慶齡先生的特殊身份說起。

孫中山先生的追隨者

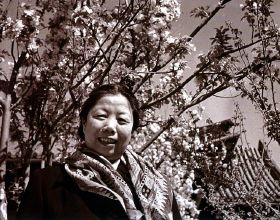

宋慶齡先生是中華人民共和國的締造者之一,也是國家的名譽主席,她是偉大的愛國主義、民族主義、共產主義戰士,更是在世界享譽盛名的二十世紀的偉大女性。

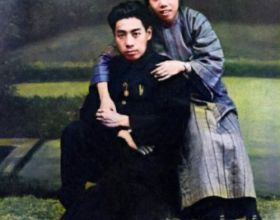

自從青年時代開始,宋慶齡先生就是孫中山的忠實追隨者,在近七十年的革命生涯中,宋慶齡先生始終以矢志不移的革命精神,和中國人民、我黨站在一起,為我國的人民解放事業、祖國和平統一、人類進步做出了不可磨滅的貢獻。

宋慶齡先生還有一個特殊的身份,那就是孫中山先生的妻子。

在早期的革命鬥爭中,宋慶齡先生作為孫中山先生的秘書和革命伴侶,在工作上盡心盡力配合孫中山先生,在生活上悉心照料。

在這患難相依、生死與共的日日夜夜裡,宋慶齡先生受到了孫中山先生革命精神和高尚品德的影響和薰陶,把自己的生命和中國人民的獨立解放事業緊密的聯絡在了一起。

1925年3月12日,孫中山先生因癌症在北京逝世後,宋慶齡先生用柔弱的肩膀,肩負起了孫中山先生的遺志,堅決捍衛新三民主義,堅決執行三大政策。

在那段艱苦卓絕的革命鬥爭歲月裡,她始終和我黨風雨同行,和中國人民同甘共苦,為實現國共的第二次合作與抗日民族統一戰線,做出了不可磨滅的巨大貢獻。

而作為孫中山先生親自創立的國民黨,對宋慶齡先生來說有著非比尋常的意義。而且宋慶齡先生的妹妹宋美齡女士,是前國民政府主席蔣介石的妻子。所以無論從何種角度出發,宋慶齡先生本應“偏袒”國民黨。

然而在1949年上海迎來解放後,宋慶齡先生卻表現出了異常的激動。

5月27日,在一陣陣的炮火轟鳴聲中,我軍勝利攻佔了上海,讓這座極具東方魅力和現代感的城市,再次回到了人民的懷抱中。

宋慶齡先生得知此訊息後,拉著史良的手說:

“解放了就好了,國民黨的失敗,是我意料之中的,因為它敵視人民,反對人民,壓迫人民;共產黨取得勝利是必然的,因為它代表人民,愛護人民,為人民謀福利。”

宋慶齡先生的思想始終緊緊跟隨著時代潮流,她用自己的一生踐行著孫中山先生的革命理想和意願,一直致力於人民解放事業。

這位偉大的女性領袖,如果不能蒞臨參加新中國的開國大典,那將是新中國的一大憾事。

除此之外,偉人和周公如此迫切地邀請宋慶齡先生務必參加新中國第一屆政協會議與開國大典,還有著政治方面的考量。

雖然當時國民黨已經嚴重違背了孫中山先生的遺願,在錯誤的道路上越走越遠,因此宋慶齡先生早就和國民黨中央執行委員會決裂,並且公開發表宣告,辭去了國民黨的一切職務。

但作為曾經國民黨的核心人物,以及偉大革命家孫中山先生的遺孀,宋慶齡女士在國內外的威望非常高。

如果宋慶齡先生能夠北上參加開國大典,這會為我黨爭取更多民主黨派的信任,甚至對當時棘手的臺灣問題,或將迎來一線新機。

所以無論從哪個角度出發,我黨中央都希望宋慶齡先生能夠參加開國大典,因此才會如此重視,不惜“三顧茅廬”。

婉拒北上之請,有何難言之隱

然而,當我黨中央對宋慶齡先生髮出邀請後,竟然得到了宋慶齡先生的婉拒。

上海迎來解放後,黨中央就開始積極籌備新政協會議。考慮到宋慶齡先生的特殊身份背景,以及其獨特的政治主張與見識,對革命工作的豐富經驗與高瞻遠矚,我當黨中央發電希望宋慶齡先生能夠北上。

各民主黨派人士李濟深、沈鈞儒、章伯鈞、黃炎培、張東蓀、周新民等人也紛紛懇請其北上。

但宋慶齡先生接到電報後,卻婉拒了我黨中央的好意,回電:“自當竭盡駑鈍,為國效力。只以病軀急需療養,暫緩北上,尚冀諒察。”

顯然這些都是客套話,宋慶齡先生不願意北上的原因究竟是什麼呢?

中國民主同盟華東執行部主任史良和宋慶齡先生的私交非常好,在二人的交往過程中,宋慶齡先生對我黨的“芥蒂”也早被史良獲悉。

原來,宋慶齡先生早就表達過,自己只是“傾共”而非“親共”,對我黨仍然保持著觀察的態度。

除了對南京中山陵、上海孫中山故居以及對弟弟宋子安的上海財產保護不是很滿意外,還有一件事。

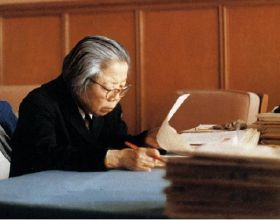

圖-史良(1900年3月27日-1985年9月6日)中國當代法學家、政治家、女權活動家、社會活動家

原來,早在上海迎來解放時,我軍中一部隊按照連長指示,要排長帶著一排人到武康大樓對方一間寬敞房子中宿營。

門房當即拒絕,十分嚴肅地表示:“這裡不能住。”

這名排長說:“連長命令我們住這裡,為什麼不能住?……如果下午四時前不把房子騰空,將派兵來搬走東西。”

宋慶齡聽到了動靜下樓,不怒自威地說:“我是宋慶齡。這裡是我的公館,你們部隊不能住。”

排長聽到這是宋慶齡的公館自然帶人趕緊離開,上級得知這個情況後,時任上海市市長的陳毅同志,親自向宋慶齡先生打電話表示了歉意。

次日,中共中央華東局第一書記鄧小平和第二書記饒漱石,又在陳毅、史良、吳克堅的陪同下,就此事親自登門道歉。

但這件事卻讓宋慶齡先生原本的“考察”態度更加明顯,所以在我黨中央發出北上邀約時,才會婉言拒絕。

但事實是宋慶齡先生最後開始出席了開國大典,誰有這麼大的本事能夠改變她的想法呢?這個人就是我們敬愛的鄧大姐,周公的夫人鄧穎超女士。

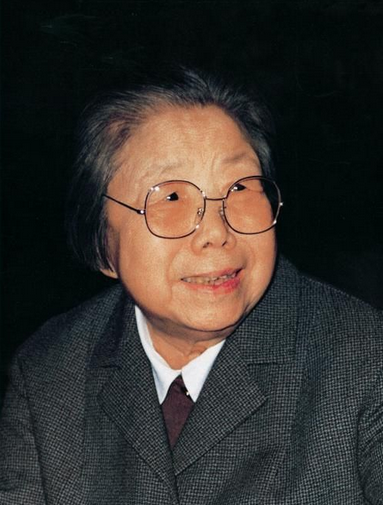

圖-鄧穎超(1904—1992)偉大的無產階級革命家,黨和國家的卓越領導人,中國婦女運動的先驅

鄧大姐攜信來滬,宋慶齡先生終於同意北上

為了表達我黨中央的重視,以及希望宋慶齡先生能夠親自到北平了解我黨各方面的情況與政策,並對過往的誤會進行解釋和道歉,從而更好地說服宋慶齡先生北上參加慶典,偉人和周公決定派出一位“特使”,前往上海再次登門邀請宋慶齡先生北上。

那麼派誰去最為合適呢?

偉人和周公不約而同地想到了同一個人,那就是鄧大姐鄧穎超。

就這樣,鄧大姐帶著偉人和周公二人的親筆信,和魯迅的夫人許廣平,以及另一位和宋慶齡先生有著長期交往的羅叔章一起來到了上海,宋慶齡先生的公館前。

得知鄧大姐前來,宋慶齡先生激動地下樓迎接,兩人依靠在客廳的沙發上,閒敘著分別後的事情。不大一會兒,鄧大姐便表明了來意,她是帶著偉人和周公的“任務”來的。

得知鄧大姐此次前來仍然是為了自己的北上一事,宋慶齡先生刻意避開了鄧大姐那充滿期待的眼神,語氣緩慢地說:“這事容我再仔細想一想……”

鄧大姐忙說:“這事不忙馬上定下來,先生可以從容考慮再作定奪。”

然而觀察宋慶齡先生的語氣神態,鄧大姐知道,這件事已經十有八九了。

6月底,中國共產黨誕生28週年紀念大會在上海舉行,中共中央華東局統戰部邀請上海各民主黨派、和各界民主人士參加了此次大會,同樣也向宋慶齡先生髮出了邀請函。

與以往每每婉言謝絕不同的是,此次宋慶齡先生雖然身體不適,但仍然如約赴會。宋慶齡先生的出現,也讓這次大會爆發了雷鳴般的掌聲。

一個月後,鄧大姐再次來到了公館,看望宋慶齡先生。這一次,宋慶齡先生告訴了鄧大姐一個好訊息:“我決定接受毛澤東主席和周恩來先生的邀請,去北平!”

聽到這句話的鄧大姐,激動地站了起來,熱情地擁抱了宋慶齡先生。

為了表示對宋慶齡先生的尊重與此次北上的重視,周公對宋慶齡先生來到北平後的一切事宜親自過問,甚至連北平的寓所也進行了仔細甄選。

然而隨著啟程日期的臨近,宋慶齡先生卻遲遲不肯動身。面對這個情況,眾人不禁再次緊張起來,難道又出現了新的情況?

原來,宋慶齡先生有自己的計劃和打算,8月3日,宋慶齡先生致函鄧大姐,提出了自己到達北平後的三點要求,能夠滿足自己,才肯動身去北平。

動身前的三個要求

這三個要求聽起來無甚特殊,但卻讓偉人和周公十分為難。這三個要求分別是什麼呢?

原來啊,宋慶齡先生提出:

一、不要舉行歡迎會。

二、願訪問張治中個人,向留在北平的南京政府和談代表致敬。

三、事先不要通知任何人,也不要有人到車站迎接。

前兩點其實很好做到,唯獨第三點,著實令人為難。畢竟宋慶齡先生在國內外的威望非常高,她到北平後不能舉行盛大的歡迎儀式,偉人和周公都覺得如此行事顯得不夠尊敬。

但這樣的問題怎麼能難倒這兩位有著曠世奇才的人物呢?

很快,辦法就有了,那就是準備一份迎接名單,讓宋慶齡先生親自過目,同意後由這些人負責迎接。

8月28日,偉人剛剛吃過午飯就穿上了自己的那件淺色中山裝。

中山裝,顧名思義是孫中山先生在廣泛吸收了歐美服飾的基礎上,結合了中式服裝與日式學生服裝的特點後,設計出的一種服裝。

而這種服裝備受民國時期人們的推崇,新中國成立後,國家領導人仍然以此作為國家正式禮服,出席重大活動。

而偉人的這件中山裝,是偉人最“正式”的一件衣服,平常不大穿,只有在迎接知名人士的時候穿一下。

此次宋慶齡先生來到北平,偉人穿著此衣親自到車站迎接,更是表現了偉人對宋慶齡先生的尊敬與重視。

下午4點15分,在一陣汽笛聲過後,一輛從上海駛往北平的火車徐徐進站。

偉人見到宋慶齡先生後十分欣喜,列車剛剛停穩,他就一個箭步跨上前去,走到車廂親自迎接宋慶齡先生下車。

偉人伸出雙手和宋慶齡先生熱烈握手。偉人十分親切地說:“歡迎你,歡迎你,一路上辛苦了。”

宋慶齡先生見到偉人的一片拳拳赤誠之心,也非常動容:“謝謝你們的邀請,我向你們祝賀!”

偉人說:“歡迎你來和我們一起籌建新中國的大業。”

宋慶齡先生說:“祝賀中國共產黨在你的領導下取得偉大勝利。”

朱德、周恩來、林柏渠、董必武、李濟深、何香凝、沈鈞儒、郭沫若、柳亞子、蔡暢等50餘人此時也在車站外列隊迎候,對宋慶齡先生的來訪表示熱烈歡迎。

那麼,宋慶齡先生為何能夠放下自己心中的芥蒂,最後還是如期赴約呢?

其實早在1949年9月初,《人民日報》上刊發的一篇文章中,就能找到原因。

這篇名為《宋慶齡講話》的文章中這樣寫道:

“24年前,孫中山先生把他衷心的願望遺下給我們,要我們和中國唯一的友人蘇聯親密合作。我們一定都記得,他曾怎樣歡愉地迎接十月革命,熱烈地主張和中國共產黨合作。24年後的今天,他的願望終於實現了。我們現在可以展望未來,從事建設與復興的工作,建立一個人民文化與社會進步的新世界,和我們偉大的盟友蘇聯人民作為同志,攜手並進。”

所以說,宋慶齡先生北上並不僅僅是她個人的事,而是反應了中國革命中兩條洪流實現會和的大事。

一條由孫中山發起,但在晚年時導向被改變;另一條則是共產黨所領導的繼續高漲的革命,和社會主義的新階段。

兩者的交匯融合,證明了社會主義革命在中國的正確性。

來到北平後,宋慶齡先生的邀約不斷,各種活動都想邀請這位國母參加。

9月底,宋慶齡先生開始以無黨派人士參加中國人民政治協商會議,並且當選第一屆全體會議主席團成員和主席團常務委員會委員、第一屆中國人民政治協商會議全國委員會委員、中華人民共和國中央人民政府副主席。

從此之後,宋慶齡先生開始以一種全新的角色出現在公眾的視野中。

開國大典上的歷史時刻

10月1日下午,偉人在最前方出發,宋慶齡緊隨偉人和朱德之後,沿著天安門城樓上的100個臺階,緩步登上城樓。

下午三點整,開國大典正式開始。偉人用莊嚴激昂的聲音大聲宣佈:“中華人民共和國中央人民政府成立了!”

話音剛落,廣場上掌聲雷動,前門城牆根上的54門禮炮齊鳴,震耳欲聾。

伴隨著雄壯的《義勇軍進行曲》,人民英雄紀念碑前高高矗立的旗杆上,緩緩升起了一面五星紅旗。而此時人們的情緒異常高漲,處處掌聲雷動,舉國同慶。

宋慶齡先生注視那鮮豔的五星紅旗,看著祖國的大好河山,望著攢動的人群,不覺得眼前漸漸模糊了。

她輕輕地用手帕拭去了自己眼角的淚水,或許此時在她的心中百感交集,也或許她滿心想的都是孫中山先生的遺願。

大典過後,宋慶齡出席了中國婦女第一次全國代表大會上,並被當選為中華全國民主婦女聯合會的名譽主席。

這位孫中山先生的堅定追隨者,用自己的餘生和熱血,繼續踐行著孫中山先生的革命理想。

願今日之和平盛世,不負孫中山先生之所託。