導語

統計力學透過機率分佈來聯絡系統的微觀狀態和宏觀性質。幾個世紀以來,統計力學中相互矛盾的描述一直困擾著物理學家,使他們一度為熱力學的三個妖精所困:洛施密特妖可以讓不可逆的熱力學從時間可逆的微觀動力學中產生嗎?麥克斯韋妖可以打破熱力學第二定律嗎?隱藏在機率背後的無知是一種固有存在,還是有一個拉普拉斯妖,它對宇宙中每個分子的微觀狀態都無所不知?將量子力學引入統計力學,幫助我們永久地驅除這三個妖精。

研究領域:熱力學,統計力學,量子力學,量子資訊,量子熱機

熱力學是一個奇怪的理論。它雖然是我們理解世界的基礎,但與其他物理理論有很大的不同。出於這個原因,它被稱為物理學的“鄉村女巫”(village witch)[1]。熱力學的奇怪體現在經典統計力學的哲學含義上。早在相對論和量子力學將現代物理學的悖論帶入公眾視野之前,路德維希·玻爾茲曼(Ludwig Boltzmann)、詹姆斯·克拉克·麥克斯韋(James Clerk Maxwell)和其他統計力學的先驅就在與幾個可能破壞熱力學的思想實驗(妖精)搏鬥。

儘管作出了巨大的努力,麥克斯韋和玻爾茲曼仍無法完全戰勝困擾“鄉村女巫”的妖精,這主要是因為熱力學僅限於經典視角。如今,量子實驗和理論發展使研究人員和哲學家對熱力學和統計力學有了更深入的瞭解。量子理論使我們能夠透過“量子驅魔”(quantum exorcism),一勞永逸地解決困擾熱力學的妖精。

圖1. 這幅版畫描繪了一個將頭伸出宇宙邊緣的人,常被用來象徵人類對科學知識的追求。[19]

玻爾茲曼是統計力學和熱力學的創始人,他對熱力學領域的一個看似悖論的問題非常著迷。一個達到熱力學平衡的系統所表現出的不可逆行為,如一杯咖啡的冷卻或氣體的擴散,是如何從更基本的時間可逆的經典力學中產生的?[2]

這種平衡行為在時間上僅單向發生。如果你看到一個酒杯打碎的影片,你能立即判斷影片是否在回放。相比之下,更基礎的經典和量子力學是時間可逆的。如果你看到一個很多臺球碰撞的影片,你不一定能知道影片是否在回放。玻爾茲曼在整個職業生涯中進行了一系列嘗試,從基本的可逆動力學出發,解釋不可逆的熱力學平衡行為。

玻爾茲曼的朋友約瑟夫·洛施密特(Josef Loschmidt)對這些嘗試提出了著名的反對意見。他認為,基礎的經典力學允許出現動量反轉的可能性,從而回溯系統並使其“反平衡”到早期的低熵狀態。玻爾茲曼向洛施密特提出挑戰,要求他嘗試逆轉動量,但洛施密特無法做到這一點。儘管如此,我們可以設想一個可以做到這一點的妖精——洛施密特妖(Loschmidt’s demon)。畢竟,將手伸進一箱氣體並扭轉每個分子的軌跡只是現實實現上不可能,而不是物理上不可能。

自1895年洛施密特去世以來,技術的發展擴大了現實世界可實現的範圍(見圖1)。厄溫·哈恩(Erwin Hahn)在1950年的自旋迴波(spin-echo)實驗中實現了洛施密特關於逆轉動量的設想,這在洛施密特生前看來是不可能的。在該實驗中,厄溫·哈恩透過一個射頻脈衝將已經變得無序的原子自旋帶回早期狀態。如果現實中有可能逆轉動量,這對熱力學平衡意味著什麼?洛施密特妖勝利了嗎?

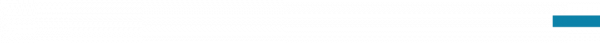

圖2.可以用相交的橢圓來描述各種物理理論允許的可能性集合。經典力學所允許的可能性集合(藍色橢圓)既包含統計力學所允許的可能性集合(紅色橢圓),也包含現實中可以實現的可能性集合(綠色橢圓)。洛施密特妖在經典力學下是可能存在的,因為該正規化存在系統動量被逆轉的可能性。然而,統計力學下,系統平均而言不能減少熵,這就排除了任何妖精存在的可能性。儘管玻爾茲曼認為,逆轉動量的妖精實際上是不可能存在的,但自旋迴波實驗已經證明,妖精在極少數情況下可以存在。因此,洛施密特妖在藍色和綠色的橢圓內,但不在紅色的橢圓內。

與我們將遇到的其他兩個妖精(麥克斯韋妖與拉普拉斯妖)不同,洛施密特妖可以與現實世界和平相處。然而,事實證明自旋迴波實驗是一個特例。現實世界中,大多數系統都趨向平衡狀態,而不是回溯到非平衡狀態。但洛施密特妖生動地提醒我們,力學的基本定律允許一個系統回溯到原來的狀態。為什麼我們在現實世界中沒有看到這種可能性的發生?為什麼氣體不會被壓縮到更小的體積?為什麼雞蛋不會從破碎狀態恢復,一杯咖啡不會自發升溫?

答案在於規律和初始條件的區別。考慮將石頭扔進池塘,其初始條件為石頭擊中池塘,這解釋了為什麼我們看到水波向外擴散。相比之下,我們從來沒有看到水波向內匯聚,把石頭從池塘深處推出來,因為該過程所需的初始條件是非常難以設定的。同樣地,在涉及氣體的系統中,典型的初始條件解釋了為什麼它們會趨向平衡狀態。但是,確實也存在具備精確相關性的特殊初始條件,可能會導致系統達到反平衡的情況,例如咖啡自發地變熱或石頭被推出池塘。換句話說,根據物理學的微觀動力學定律,反平衡是可能出現的,但這隻有當系統具有非常特殊的初始條件時才有可能。

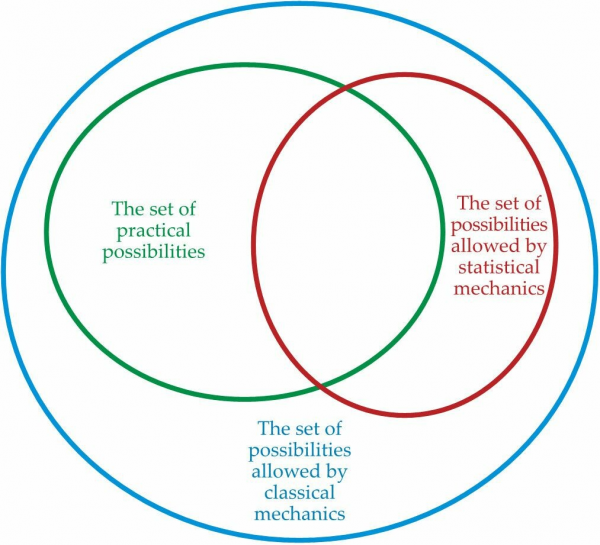

到目前為止,物理學中最著名的假想妖精是麥克斯韋在1867年設想的妖精(見圖2)。他設想了在充滿氣體的盒子裡存在一個妖精,它可以觀察單個氣體分子。盒子中間有一個隔板,如果這個妖精看到一個快速移動的氣體分子,它就開啟隔板上的活動門,讓快速移動的分子透過,而把慢速移動的分子留在隔板的另一邊。反覆這樣操作會使隔板兩邊產生溫度差,而熱機可以利用這個溫差來做功,這與熱力學第二定律相矛盾。

圖3. 麥克斯韋妖是一個假想的生物,它可以觀察一個充滿氣體的盒子裡的各個分子,盒子中間有一個隔板將A室和B室分開。如果這個妖精看到一個快速移動的氣體分子,它就開啟隔板上的活動門,讓快速移動的分子進入B室,而把慢速移動的分子留在A室。麥克斯韋妖反覆這樣操作將在隔板的兩邊建立起溫度差。而熱機可以利用這個溫差來做功,這與熱力學第二定律相矛盾。

麥克斯韋妖和洛施密特妖屬於同類問題嗎?即麥克斯韋妖是否僅在現實中難以實現,而不是物理上的不可能情況?麥克斯韋認為兩者是同類問題。根據物理哲學家韋恩·米爾沃德(Wayne Myrvold)的說法,麥克斯韋認為,“只是我們目前(也許僅是暫時)無法操縱單個分子......才會阻止我們做這個小妖精能做的事。”[3]

在150多年前時,操縱單個分子的可能性可能看起來很小,但今天情況已不再如此。從特製的實驗裝置到自然界中發現的分子機器,類似麥克斯韋妖的裝置比比皆是。例如,使用棘輪式機構(ratchet-style mechanisms)的生物分子機器[4],類似於理查德·費曼(Richard Feynman)在1962年的一次演講中所提出的麥克斯韋妖。

此外,研究人員似乎已經能夠在實驗中實現麥克斯韋妖。東京一個由佐野正明(Masaki Sano)領導的小組,在2010年設計了一個麥克斯韋妖式的實驗。透過使用一個傾斜的光學晶格來操縱單個粒子,他們創造了一個“螺旋樓梯”。平均而言,粒子傾向於“下樓”。透過使用CCD相機,實驗人員實時監測粒子位置的波動。當粒子“上樓”時,他們改變電壓並將其困在較高的位置,就像妖精關閉了活動門一樣(見圖3)。透過重複這一過程,他們能夠逐漸將粒子向上移動並做功。

圖4. 佐野正明的小組在2010年設計了一個麥克斯韋妖式的實驗。他們使用傾斜的光學晶格來創造“螺旋樓梯”,使粒子傾向於“下樓”。實驗人員實時監測粒子位置的波動,當粒子“上樓”時,他們改變電壓並將其困在較高的位置,正如麥克斯韋妖關閉活動門。[20]

這種巧妙的裝置是真正的麥克斯韋妖嗎?它會使熱力學第二定律失效嗎?儘管它們的機制似乎與麥克斯韋妖類似,但仍有必要仔細計算熵。只有當過程中整個系統的熵減小時,該過程才違反了熱力學第二定律。可以舉一個熟悉的例子,理想氣體的熵在等溫壓縮過程中減小了,但環境中的熵增意味著系統的總熵增加。那麼這一裝置的環境中是否存在補償性的熵增,從而否定了違反熱力學第二定律的可能性?

麥克斯韋妖一直以來備受爭議[5]。許多物理學家認為,麥克斯韋妖的活動會產生熵值成本(entropic cost),因為這些巧妙的裝置會導致系統其它地方的熵增加,所以麥克斯韋妖沒有真正違反第二定律,但仍有一些物理學和哲學家不同意這個觀點[6]。熵值成本源於麥克斯韋妖的活動。麥克斯韋妖需要進行反饋的操作:如果分子移動得快,它就會開啟活動門,如果分子移動得慢,它就會關閉活動門。

這就要求麥克斯韋妖具有記憶,該記憶必須在迴圈過程結束時重置。但是重置記憶會產生熵值成本,這可以透過羅爾夫·蘭道爾(Rolf Landauer)在1961年提出的理論來量化。他指出,每重置一個資訊位,熵就會增加kBln2(kB是玻爾茲曼常數)。換句話說,擦除資訊將付出熵的代價。蘭道爾原理在熱力學和資訊理論之間建立了聯絡——儘管它們之間的確切關係仍有爭議。

儘管如此,在我看來,蘭道爾原理解釋了為什麼無論如今的實驗者多麼聰明,手指多麼靈活,都不能製造出真正違反熱力學第二定律的熱機,以解決全球能源危機。一旦窺探到其幕後的原理,我們就會發現,今天所謂的麥克斯韋妖是靈巧的幻術師而不是真正的魔術師。

當代熱力學的許多活動來自於量子資訊理論與熱力學的結合。量子資訊理論能把麥克斯韋妖從蘭道爾原理的桎梏中釋放出來嗎?遺憾的是,它不能。熱力學第二定律適用於所有具有相空間體積的動力學形式,而經典力學和量子力學都符合這一標準。此外,量子操作甚至可能有額外的熵值成本,因此量子計算機不能達到蘭道爾極限(Landauer limit)[7]。

麥克斯韋對熱力學和統計力學性質的哲學推測超越了他提出的麥克斯韋妖。為了使這些機率理論與他的古典世界觀相協調,麥克斯韋提出了兩個哲學主張。第一,熱力學只適用於具有許多自由度的系統;第二,熱力學是以人類為中心的,並取決於我們人類的觀點。這些哲學假設在今天還能成立嗎?

自20世紀中期以來,熱力學的實驗和理論發展表明,麥克斯韋的第一個主張是不正確的。在麥克斯韋的時代,熱力學的產物是為工業革命提供動力的蒸汽機。但今天的熱力學革命——尼科爾·永格·哈爾彭(Nicole Yunger Halpern)稱之為“量子蒸汽朋克”(Quantum steampunk)的子領域——是在原子尺度上的。[8] 例如,德里克·斯科維爾(Derrick Scovil)和埃裡希·舒爾茨·杜波依斯(Erich Schulz-DuBois)在1959年首次提出量子熱機,證明了三層微波散射器如何作為熱機發揮作用。隨著量子資訊理論的出現,這些微小的熱力學系統現在為整個子領域提供了發展空間。[9] 其他型別的量子熱機使用多能級原子、量子位元和量子點等微觀系統作為熱機的工質。

量子熱機和經典熱機有什麼不同?在量子體系中熱機可以獲得額外的資源,糾纏和相干性可以作為“燃料”使用。儘管如此,仍然沒有人找到繞過熱力學第二定律的方法。[10]也許這是意料之中的,畢竟,賽斯·勞埃德(Seth Lloyd)認為,“除了死亡、稅收和熱力學第二定律,生活中沒有什麼是永恆的”。

然而,這兩種型別的熱機有所不同。在經典熱力學中,只有當熱力學過程準靜態進行,或無限緩慢地進行時,才能達到最大的卡諾效率,但這意味著熱機產生的功率趨於零。這一限制導致了有限時間熱力學(finite-time thermodynamics)的發展,而在這一框架內,還有其他對熱機效率限制的因素。在有限時間內,量子熱機可以比經典熱機更有效率,但兩者仍然都受到卡諾極限的限制。[11]

如果熱力學不侷限於宏觀的大系統,那麼它是普遍成立的嗎?許多物理學家認為,它是普遍成立的。阿爾伯特·愛因斯坦(Albert Einstein)曾經說過,“它是唯一具有普適性的物理理論,我相信在其基本概念的適用範圍內,它永遠不會被推翻。”[12]如今,熱力學被用來理解各種概念,如量子熱機、球狀星團、黑洞、細菌群,以及更有爭議的大腦。[13]

麥克斯韋的第二個哲學主張是,熱力學是我們對現實看法的一個特徵。正如他在1877年《大英百科全書》的一篇文章中寫道,“區分熱力學中有序運動和無序運動的不是物質本身的屬性,而是感知它們的思想。”[14] 事實證明,麥克斯韋的觀點具有持續的影響力。例如,珀西·布里奇曼(Percy Bridgman)附和麥克斯韋的觀點,他在1941年斷言:“熱力學比物理學的其他分支更有人類起源的味道——觀察者通常出現在爭論中。”[15]

為什麼會這樣呢?我們以蜜蜂為例。昆蟲看到的花園與我們非常不同,因為它們的眼睛對電磁頻譜的其他波段敏感。熱力學是人類中心主義的說法,或者說是依賴於觀察者的說法,意味著如果我們是不同型別的生物,熱力學特徵(如熵)可能看起來是不同的,或者根本就不存在。在這種觀點下,熱力學將類似於一副玫瑰色的眼鏡,我們透過它來理解和感知世界,但卻看不到它的實際面貌。

這樣一來,麥克斯韋的想法就把熱力學與人聯絡在一起。考慮到量子力學已經讓許多人接受觀察者似乎無法從物理學中消除的情況,熱力學也依賴於觀察者的觀點可能看起來並不奇怪。但麥克斯韋並不是在向像蜜蜂一樣的一般觀察者發出呼籲。他認為,熱力學是專門以人類為中心的。正如他在《大英百科全書》的同一篇文章中寫道:“處於中間階段的人類可以掌握部分形式的能量,只有對人類而言,能量似乎不可避免地從可用狀態轉為耗散狀態。”[16]理解這種人類中心主義充滿了挑戰。例如,不管我們對咖啡的瞭解如何,也不管我們對現實的看法如何,杯中的咖啡都會降溫,這似乎不可否認。

我們對人類中心主義存在的擔心程度完全取決於對科學事業本身的立場。科學家是否真的在以獨立於人類視角的方式,研究現實的深刻本質?還是說科學僅僅是一個工具和手段,要求我們“閉嘴並計算(shut up and calculate)”。關於科學現實主義的辯論,已經延續了幾個世紀而沒有定論,但最近量子熱力學的發展為那些想擺脫熱力學中人類中心觀點的人提供了一些希望。

經典統計力學的基本假設之一是系統微觀態的等機率假設。但是我們應該如何理解統計力學中的機率呢?多年來,這個問題受到了玻爾茲曼、保羅·埃倫費斯特(Paul Ehrenfest)和塔蒂亞娜·埃倫費斯特·阿法納西娃(Tatiana Ehrenfest-Afanasyeva)等人的關注。在此,我們將注意力集中在由物理學家埃德溫·傑恩斯(Edwin Jaynes)推廣的主流觀點,該觀點認為統計力學的基本假設源於我們對微觀態細節的無知。因為傑恩斯的觀點強調我們人類的無知,它暗中強化了熱力學是以人類為中心的觀點。我們必須假設每個微觀狀態出現的可能性相等,因為我們不知道系統處於哪個確切的微觀態。

在這裡,我們遇到了我們的第三個也是最後一個哲學妖精:皮埃爾·西蒙·拉普拉斯(Pierre Simon Laplace)於 1814 年首次提出的拉普拉斯妖(見圖4)。拉普拉斯妖是一個假想的觀察者,它知道宇宙中每個分子的位置和動量。換句話說,它知道宇宙中每個系統的確切微觀狀態。

圖5. 拉普拉斯妖是一個假想的觀察者,知道宇宙中每個分子的位置和動量。[21]

在統計力學中,系統的熵通常用吉布斯公式表示,S=∫ρlnρdqdp,其中 ρ(q,p) 表示N個粒子的位置和動量相空間 {q, …, q; p, …, p} 上的機率分佈(例如微正則分佈)。但是對於拉普拉斯妖,ρ=1,因為它知道系統確切的微觀狀態。無所不知意味著拉普拉斯妖會計算出系統的吉布斯熵為零。因此,傑恩斯的統計力學機率觀點有一個根本性的結論:人類分配給吉布斯熵的值取決於人類對世界的瞭解。

拉普拉斯妖是否威脅到傑恩斯的統計力學觀點?不完全是。幸運的是,人們可以透過轉向統計力學的量子觀點來驅除拉普拉斯妖。在經典統計力學中,機率是新增到系統的微觀動力學中的一個額外成分。根據傑恩斯的觀點,由於我們的無知,這是一個必要的步驟。但在量子情形下,機率已經是理論的固有部分,所以沒有必要把無知加入到描述中。換句話說,統計力學和量子力學的機率是一樣的。

但在量子力學中,玻恩定則(Born rule)意味著一個量子態編碼了不同測量結果的機率。這些機率如何能產生統計力學中熟悉的機率分佈?這個問題特別棘手,因為量子力學給一個孤立的系統分配了一個明確的狀態,稱為純態(pure state)。與此相反,統計力學給這樣一個系統分配了一個固有的不確定狀態,稱為最大混合態(maximally mixed state),其中每種狀態出現的可能性都是相等的。從表面上看,統計力學和量子力學似乎有衝突。

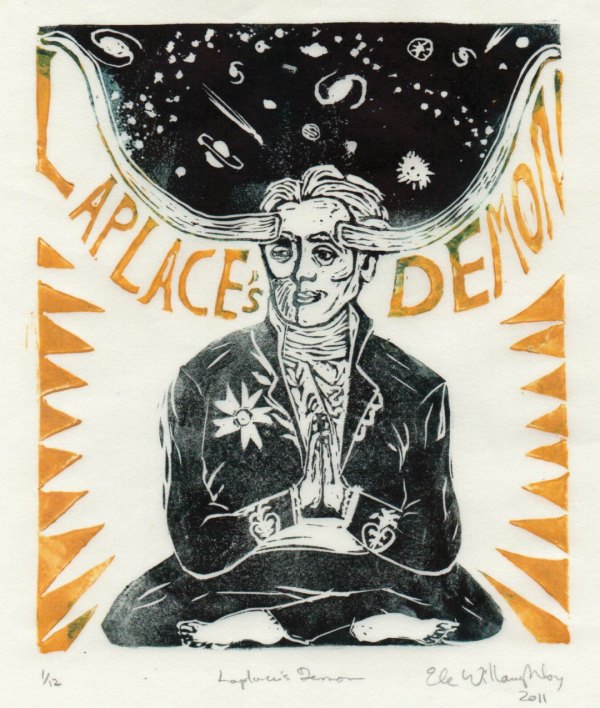

獨特的量子糾纏(entanglement)性質是解決這一衝突的關鍵[17](見圖5)。考慮一個與周圍的熱浴糾纏在一起的量子位元(qubit)。因為它們是糾纏在一起的,如果這兩個系統中的一個被單獨拿出來,它將處於一種被稱為混合態的內在不確定狀態。然而,由量子位元和熱浴組成的複合系統處於純態,因為作為一個整體時,該複雜系統是孤立的。假設周圍的環境足夠大,那麼對於複合系統所處的幾乎任何純態,量子位元將處於一個非常接近於經典統計力學所指定的狀態。

圖6. 量子糾纏解釋了拉普拉斯妖被消滅的原因。考慮一個糾纏在一起的量子位元和一個熱浴(左圖)。如果把量子位元單獨拿出來,它將處於一種混合態,熱浴也是如此。但是,由量子位元和熱浴組成的複合系統(右圖)處於純態,因為它作為一個整體是孤立的。假設環境足夠大,對於複合系統所處的幾乎任何純態,量子位元將處於非常接近於經典統計力學所賦予它的狀態。因此,該系統表現出的行為會使人認為統計力學的基本假設是真的。統計力學分配的機率分佈與量子狀態是不可區分的,這意味著統計力學不需要傑恩斯引入的“無知”。因此,拉普拉斯妖被打敗了。[22]

換句話說,被研究的量子位元系統的行為就好像複合系統處於最大混合態,即好像複合系統的每個微觀狀態的可能性相同。機率的本質最終是量子的,但系統的行為會使人認為統計力學的基本假設是真的。因此,量子描述的機率分佈與統計力學中的機率分佈沒有區別。

這個結論是如何戰勝拉普拉斯妖的?量子力學給事件賦予機率,不是因為我們不知道它們的準確值,而是因為我們和拉普拉斯妖都無法知道準確值。機率是量子力學內在的一部分。當描述自身糾纏系統的時候,拉普拉斯妖不可能比我們知道更多資訊。

阿瑟·愛丁頓(Arthur Eddington)在1928年宣稱,熱力學第二定律在 “自然法則中處於最高地位”。他寫道,任何反對該定律的理論都會“在最深的羞辱中崩潰”[18]。近100年後,愛丁頓還沒有被證明是錯誤的。

原文連結:

https://physicstoday.scitation.org/doi/10.1063/PT.3.4881

作者|Katie Robertson

譯者|潘佳棟

審校|張澳、梁金

編輯|鄧一雪

參考文獻

[1]J. Goold et al., J. Phys. A: Math. Theor. 49, 143001 (2016).

[2]C. Cercignani, Ludwig Boltzmann: The Man Who Trusted Atoms, Oxford U. Press (1998).

[3]W. C. Myrvold, Stud. Hist. Philos. Sci. B 42, 237 (2011).

[4]V. Serreli et al., Nature 445, 523 (2007).

[5]H. Leff, A. F. Rex, eds., Maxwell’s Demon 2: Entropy, Classical and Quantum Information, Computing, CRC Press (2002).

[6]O. Shenker, M. Hemmo, Entropy 22, 269 (2020); J. Norton, Stud. Hist. Phil. Sci. B 42, 184 (2011).

[7]D. J. Bedingham, O. J. E. Maroney, New J. Phys. 18, 113050 (2016).

[8]N. Y. Halpern, Sci. Am., May 2020, p. 60.

[9]H. E. D. Scovil, E. O. Schulz-DuBois, Phys. Rev. Lett. 2, 262 (1959).

[10]A. Levy, D. Gelbwaser-Klimovsky, in Thermodynamics in the Quantum Regime: Fundamental Aspects and New Directions, F. Binder et al., eds., Springer (2018), p. 87; B. Gardas, S. Deffner, Phys. Rev. E 92, 042126 (2015).

[11]J. Klatzow et al., Phys. Rev. Lett. 122, 110601 (2019).

[12]A. Einstein, Autobiographical Notes, P. A. Schilpp, trans. and ed., Open Court (1979), p. 31.

[13]K. Friston, Nat. Rev. Neurosci. 11, 127 (2010).

[14]J. C. Maxwell, “Diffusion,” in The Encyclopædia Britannica: A Dic- tionary of Arts, Sciences, and General Literature, 9th ed., vol. 7, Adam and Charles Black (1877), p. 220.

[15]P. W. Bridgman, The Nature of Thermodynamics, Harvard U. Press (1941), p. 214.

[16]Ref. 14, p. 220.

[17]S. Lloyd, Nat. Phys. 2, 727 (2006); S. Popescu, A. Short, A. Winter, Nat. Phys. 2, 754 (2006); S. Goldstein et al., Phys. Rev. Lett. 96, 050403 (2006).

[18]A. S. Eddington, The Nature of the Physical World, Cambridge U. Press (1928), p. 74.

[19]Engraving from Camille Flammarion, L’atmosphère: météorologie populaire, 1888, p. 163/public domain.

[20]S. Toyabe et al., Nat. Phys. 6, 988, 2010, doi:10.1038/nphys1821.

[21]Ele Willoughby, linocut, 2011.

[22]Ele Willoughby, linocut, 2011.

來源:集智俱樂部

編輯:藏痴