曾國藩是中國晚清歷史上最具影響力的政治人物之一,他創立“湘軍”,力克“太平天國”和“捻軍”起義,救大清王朝於大廈將傾,與李鴻章、左宗棠、張之洞並稱“晚清四大名臣”,對當朝及後世都產生了極其深遠的影響。

就是這樣一位舉足輕重、一言九鼎的重量級人物,當年有一名湘軍將領卻敢於在他手下擅權逾規,並且事後棄他而去,另覓新主。這位公然以下犯上的湘軍將領到底是何許人也,他與曾國藩之間又有何恩怨糾葛呢?

投筆從戎起,慧眼識英才

這位敢在曾國藩面前捋虎鬚的人姓王名錱,字璞山,曾是湖南省湘鄉縣一名秀才。王錱生於書香門第,自小勤勉好學,三歲讀經書,十歲念私塾,好讀理學名典《通鑑綱目》。受儒家思想影響,其人年少即許下大志:“人生一息尚存,既當以天下萬世為念。”(注1)

王錱

24 歲時,王錱考取秀才,後拜入當時著名理學大師羅澤南門下。

羅澤南與王錱是同鄉,他的理學思想注重經世致用,具有強烈的報國情懷,他所授課程也是文武兼修,不僅傳授弟子儒學理論,還演授武藝陣法等軍事技能,王錱在其影響下文韜武略都得到長足發展。

羅澤南

1851年洪秀全等人在廣西發動太平天國起義,起義聲勢浩大迅猛,短時間內即呈燎原之勢。在此關頭,羅澤南與王錱等眾弟子都認為報效國家的時候到了,毅然投筆從戎,加入到剿滅太平起義軍的行列。

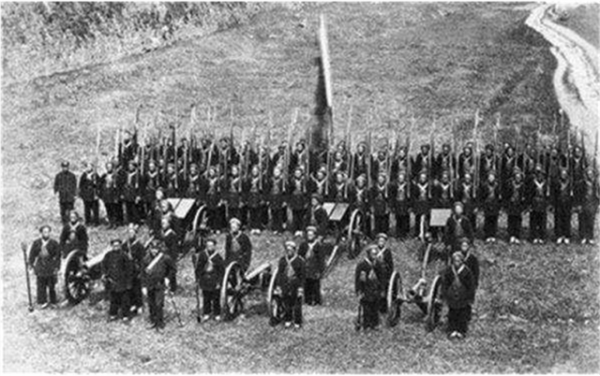

當時清政府正規軍隊“八旗”、“綠營”均腐化庸墮,戰力衰微,根本不足以對抗來勢洶洶的太平起義大軍。湖南地主士紳們為求自保,紛紛出錢出資建立地方武裝,羅澤南和王錱就各自組織率領了一支這樣的“湘勇”團練隊伍。

王錱將師從羅澤南所學軍事技能應用於“湘勇”隊伍打造中,並在訓練和作戰過程中不斷完善提升,形成了自己一套獨特的治軍方略和作戰方法。

其時的曾國藩已官居二品,任吏部右侍郎,當太平天國大軍以銳不可當之勢自南向步步進逼之時,曾國藩正從京城返回湖南老家處理母親後事。

清帝咸豐有感正規軍羸弱不堪,難以壓制太平軍攻勢,遂命令正在湖南的曾國藩和湖南巡撫張亮基一起招撫團練地方武裝,以壯大清廷軍隊實力,就這樣曾國藩和王錱有了交集。

咸豐

1852年太平軍入侵湖南,受巡撫張亮基調派,羅澤南與王錱分別率領各自“湘勇”赴省會長沙助防。

正在長沙的曾國藩見到王錱所部隊伍軍紀嚴明、行止有度,與其他地方武裝相比有明顯不同,就將王錱招來攀談。

結果發現王錱無論在治軍還是作戰方面都有不俗見地,曾國藩對其大為賞識,將其所轄隊伍與羅澤南及另一位首領鄒壽璋所帶領的“湘勇”進行統編,形成了“湘軍”的最初基幹。

此後,王錱在曾國藩手下四處平定湖南內部農民起義,先後剿滅了衡山、郴州、全州等多地義軍,還帶隊跨省遠赴廣西拿下興寧城,阻斷了省外太平軍與湖南內部起義軍裡應外合的通路。曾國藩對王錱的帶兵能力非常認可,在很多場合都對王錱的作戰表現稱讚有加。

募勇起齟齬,負氣換門庭

曾國藩對王錱的軍事能力甚為賞識,但對於王錱的個性並不喜歡。

曾國藩為人謙遜自持,所以向來不喜歡狂妄自大之人,他在給親人家書中就曾提到:“大抵第一要除驕傲氣習,中無所有而夜郎自大,此最壞事。”(注2)但王錱性格的最大特點卻正是驕傲自大,張揚外露,這與提倡謹言慎行的曾國藩在性格上形成一種矛盾。

求學期間,王錱的張揚主要表現在言語上,他喜歡高談闊論,不容他人置喙。有一次在課堂上王錱突發感慨,口若懸河、滔滔不絕,全然不顧臺上老師和臺下同學作何反應。

後來老師羅澤南實在忍不住了,趁他話語間隙笑著插嘴:“璞山盍少休,讓吾儕一開口乎。”(注3)王錱這才意識到自己喧賓奪主了,自己也不好意思地笑了。

統兵之後,王錱的張揚則更多表現在處事上的驕傲自負。戰場上的順風順水,屢戰屢勝使他逐漸意驕氣滿,開始聽不進別人的意見,甚至對曾國藩的命令也不予重視。

意識到這一點之後,曾國藩多次以書信等方式對王錱進行規勸提醒:“又察足下志氣滿溢,言語誇大,恐持之不固,法之不慎,將來或至僨事。”(注4)但王錱不以為意,依舊我行我素,這為兩人後來分道揚鑣埋下了隱患。

1853 年7月,曾國藩命令羅澤南率部支援南昌守軍抗擊太平軍進攻,在此戰中有多位王錱之前同門好友陣亡。王錱未參與此戰,聞聽同門噩耗心中悲憤異常,寫信給國藩“若令我募勇三千,必將粵匪掃蕩。”(注5)

而此時曾國藩也有增募兵勇,援助江西守軍之意,所以就應允了王錱“募勇三千”的請求,派手下吳坤修和王錱一同回湘鄉招募兵勇。

但吳、王二人互不相容,在募兵過程產生了很多矛盾。吳坤修提前返回省城,給王錱羅織了一堆半真半假的罪名向曾國藩告狀,身處省城不明就裡的曾國藩不免對王錱心存芥蒂。

而王錱在招兵過程中也的確存有私心,欲壯藉機大自身實力,他突破了曾國藩限定的“三千”底線,私自招募了一萬人。曾國藩得知此情後,聯絡到之前吳坤修所訴王錱罪狀,心中不禁大為惱怒,嚴令王錱“檄令裁省”(注6),自行遣散多招兵勇。

王錱對此命令非常牴觸,隨即上書曾國藩,請求將自己一併撤職,二人矛盾公開激化。

下屬有令不行乃是兵家大忌,饒是曾國藩心胸大度一時也難以接受,遂動了棄用王錱之念,他在給新任湖南巡撫駱秉章的信中指責王錱:“見其意氣滿溢,精神上浮,言事太易,心竊慮其難與謀大事。”(注7)

駱秉章

當時擔任駱秉章幕僚的左宗棠,也發現了王錱帶兵與眾不同,心知王錱是個難得的人才,於是建議駱秉章趁此機會將王錱及其“湘勇”全部接收。王錱本就有脫離曾國藩管轄之意,聽聞駱秉章有此打算,立即應允,從此改換門庭,成為駱秉章的手下。

左宗棠

自負嘗敗績,危難施援手

王錱剛愎自用的性格很快讓他付出了慘痛代價。

1854 年,太平軍石祥禎攻佔嶽州(今岳陽)及周邊縣鄉,巡撫駱秉章派王錱、朱孫詒等率部徵繳。

此時曾國藩正統領湘軍駐守衡州,王錱、朱孫詒的行動歸於湘軍統一指揮當中。3月21日,王錱收復了嶽州,其後主動出擊蒲圻羊樓司太平軍林紹璋部,林紹璋採取避實就虛策略,由水路攻打嶽州,迫使王錱匆忙回防嶽州。

但當時嶽州剛收復不久,城中百姓出逃,物資匱乏,不宜固守。曾國藩令王錱棄守嶽州,退保南津,但王錱依舊對曾國藩號令置若罔聞,堅持守城拒敵。

4月7日,岳陽被圍,王錱攜眾堅守,但城內無軍需補給,王錱只能“與各勇殺馬覓草為食。”(注8)本來他預期湘軍水師能前來支援,但此時湘軍水師也被太平軍所敗,王錱內無糧草,外無救兵,孤軍陷入絕境。

曾國藩氣惱王錱的一意孤行,一面大罵王錱“狂夫幾何不敗事”(注9),另一面卻千方百計調集水師殘餘戰船,奔赴嶽州解圍。當救援戰船到達嶽州,王錱羞愧難當,欲拔刀自刎,部下將其救下,保護他登上戰船脫離戰困。

嶽州一戰損失慘重,有多名與王錱同拜於羅澤南門下的同窗在此戰中陣亡,湘北戰事陷入被動,湘軍士氣大挫,王錱終於嚐到了驕傲自負的苦果。他在給駱秉章的信中寫道:“卑職戰守不力,大挫軍威,深負委任,清夜自思,萬死不足以塞責。”(注10)

其後,王錱痛定思痛,從失敗中總結經驗,繼續深研用兵之法,繼而在後續作戰中一雪前恥,取得了更大勝利。

1854 年 10 月,廣西天地會硃紅英、胡有祿等和湖南天地會何賤苟一起攻陷廣西灌陽,建立“昇平天國”,因其所屬起義軍皆蓄長髮戴紅巾,所以被稱之為“紅巾軍”。紅巾軍不久攻入湖南,漸漸取代太平軍,成為湖南官紳大患。

此時,清政府已將曾國藩領導的湘軍主力悉數北調,全力鎮壓湖北、江西境內太平軍,湖南省內兵力空虛,駱秉章麾下的王錱所部成為防衛湖南的重要力量。

從1854 年到1855年,王錱一軍在湖南數次大敗紅巾軍,最終使紅巾軍元氣大傷,退回廣西,再也無力對湖南構成威脅。

此時的曾國藩帶領湘軍轉戰江西、湖北卻戰事不順,太平軍石達開在江西攻勢凌厲,接連攻克 40 餘州縣,曾國藩屬下得力干將羅澤南也在圍攻湖北武昌的戰役中不幸殞命。

面對湘軍在鄂贛戰場的不利局面,剛平定完紅巾軍的王錱毅然率部跨省支援,配合曾國藩開啟了省外作戰。

王錱在鄂贛戰場同樣大顯神威,協同湘軍兩破太平軍,拿下江西戰略要地吉安,“肅清”贛江上游各州縣義軍;然後又以“步步推進”策略逼迫堅守湖北武昌的太平軍韋志俊棄城而逃,拿下武昌重鎮。

王錱的支援使曾國藩在鄂贛戰場上從被動轉為主動,而此間王錱所部的驍勇善戰也給了鄂贛太平軍極大震懾,王錱因此被太平軍稱作“王老虎”。

命隕征途止,後繼建新功

連年四處征戰討伐,使王錱健康出現了很大問題,戰傷加體疾曾多次迫使王錱不得不回鄉養病,但戰事緊急每次他都未待痊癒又重新披掛上陣,接連的透支終於使王錱身體到了再也無法支撐的地步。

1857 年8 月,在江西樂安追剿太平軍途中王錱感染“熱疾”,他無法親上前線帶隊,只能臥床遙控指揮。

他派部下張運蘭協同清軍解除了太平軍對永豐縣的圍困,又命令手下乘勝追擊敗退敵軍,以求全殲。就在軍隊士氣大振,勝利在望之際,王錱卻病情惡化,於9月21日離開了人世,終年 33 歲。

王錱的去世令曾國藩、駱秉章、左宗棠這些與之合作過的清廷官員們倍感惋惜,紛紛為其上書請功。

清廷認為,王錱所部“紀律嚴明,身經百戰,前後殺賊十餘萬,克服城池二十餘處,闕功甚偉。”(注11)破格追授王錱二品布政使銜,賜予“壯武”諡號,並在湖南、江西等地設立專祠以紀念其功績。

王錱去世後,其舊部一分為二,分別由張運蘭和王開化帶領,繼續追隨駱秉章在江西各地鎮壓太平軍。

後張雲蘭部被曾國藩調入安徽戰場,協助湘軍收復了黟縣、翕州等多地,張雲蘭因功被晉升為福建按察使;王開化則被左宗棠收入楚軍,也因征剿太平軍有功被擢升為道員。

1864 年,轟轟烈烈的太平天國起義在湘軍各部聯合絞殺下,以失敗而告終。農民起義大患解除後,曾國藩規模龐大的湘軍成為朝廷隱憂,清帝害怕曾國藩擁兵自重威脅到自身統治。

在此情況下,曾國藩主動裁撤湘軍,大部分武裝被遣散,但王錱舊部卻始終被保留,並在其後曾國藩鎮壓捻軍起義中發揮了重要作用。

左宗棠屬下的王錱舊部則在1875年跟隨左宗棠去往新疆,奉命抗擊沙俄和阿古柏等侵略勢力。

1876 年,王錱舊將劉錦棠以所部“老湘營”為主力,歷時一年半的時間,先後收復了烏魯木齊、瑪納斯等北疆各城,後又攻破阿古柏重兵防守的天山隘口和吐魯番,為左宗棠成功收復新疆立下了汗馬功勞。

結語

從1853年跟隨曾國藩鎮壓太平天國起義到1857 年病死於江西,王錱真正意義上的統軍作戰生涯不過4年時間,但在這4年裡他殲敵 10 餘萬,收復城池 20 多座,既保住了湖南省內安定局勢,又跨省支援了省外湘軍;

他所帶領的隊伍湧現出多位軍事人才,為後來抗擊太平軍、捻軍以及收復新疆做出了重要貢獻;他還勤於研究戰爭理論,撰寫了《練勇芻言》、《陣法新編》等軍事專著,對後世軍事理論發展起到重要作用。

從軍事角度,王錱的功績和能力出類拔萃,但從為人角度看,王錱個性剛愎自用,執拗不羈,這一點限制了他的個人發展,也造就了他與曾國藩之間微妙的關係。

從他與曾國藩的過往交集我們不難看出,他與曾國藩之間既有性格衝突所導致的矛盾,也有危難之時相互幫助的惺惺相惜。

曾國藩在後來所著《挺經》裡曾寫道:“無兵不足深慮,無餉不足痛哭,獨舉目斯世,求一攘利不先、赴義恐後、忠憤耿耿者,不可亟得。”(注12)

這其中的“攘利不先、赴義恐後、忠憤耿耿者”與王錱其人何其相似——這或許是曾國藩在以另一種方式懷念這位和自己個性相異,卻又肝膽相照的舊下屬吧。

文獻註釋:

(注1)《湘軍人物年譜(一)》,(嶽麓書社,梅英傑等撰)

(注2)《曾國藩家書》,《修身篇:稟父母-勸弟勿夜郎自大》(北京聯合出版公司)

(注3)《近百年湖南學風·湘學略》,(嶽麓書社,錢基博、李肖聃著)

(注4)《曾文正公全集》,(吉林人民出版社,李翰章撰)

(注5)《一士譚薈》,(文海出版社,沈雲龍主編《近代中國史料叢刊》)

(注6)《湘軍人物年譜(一)》,(嶽麓書社,梅英傑等撰)

(注7)《曾文正公全集》,(吉林人民出版社,李翰章撰)

(注8)《湘軍人物年譜(一)》,(嶽麓書社,梅英傑等撰)

(注9)《近百年湖南學風·湘學略》,(嶽麓書社,錢基博、李肖聃著)

(注10)《王壯武公遺集》,(文海出版社,沈雲龍主編:《近代中國史料叢刊》)

(注11)《王壯武公遺集》,(文海出版社,沈雲龍主編:《近代中國史料叢刊》)

(注12)《挺經》,(吉林文史出版社)