一日,李鴻章會見一個學生,並代表清政府將龍圖勳章授予了對方。

沒聊幾句,李鴻章就一把拉住青年的手臂,非要讓對方當自己的助手,還要封他一個“幫辦洋務”的官銜。

遭到對方婉言拒絕後,李鴻章非但沒惱火,還言辭懇切地說:

“像你這樣的人才,雖然不肯屈從我的賬下做助手,我還是要封你一個官銜,使你在美國能夠享受政府官員的優待,也使你能在美國學成歸國後,已經具備朝廷命官的任職資歷。”

說完,便大筆一揮,寫了一張“全權議和大臣一等肅毅伯隨員”的委任狀,交於對方。

這位令李中堂一再挽留,並稱之為“人才”的青年學生究竟是誰?

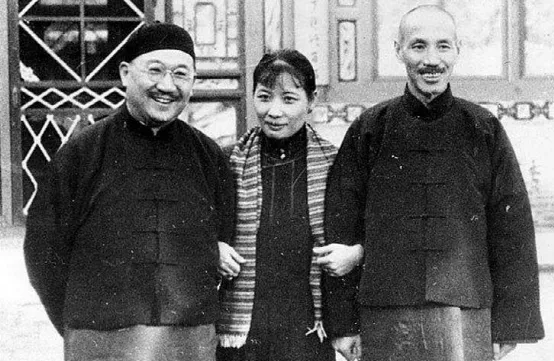

他就是民國順口溜“蔣家天下陳家黨,宋家姐妹孔家財”中的主人翁之一,孫中山、蔣介石的姐夫孔祥熙。

那麼,他又是憑什麼得到了李鴻章的認可?

清末,大批洋人進入中國傳教。文化背景的不同,致使中國老百姓從一開始就對這些傳教士產生排斥,甚至認為在陰森恐怖的教堂內,洋人正在吞食著中國嬰孩。

一些地方搗毀教堂、殺死洋人的事時有發生,西方列強又以保護傳教為名,鎮壓人民群眾,使得衝突愈演愈烈。

西方列強與清政府聯合的鎮壓,致使民眾對洋人越發仇恨,義和團也就應運而生。

面對近乎瘋狂的義和團運動,孔祥熙只好中斷在教會學校的學習。

就在他連夜趕回山西太谷老家時,卻親眼目睹了太谷福音院與義和團的交戰,洋人或被殺,或被俘。

不久,美國派出曾在太古擔任過牧師的文阿德來處理山西教案。

孔祥熙知道後,便想憑藉自己是基督徒又是中國人的身份,從中斡旋,避免大規模的衝突流血。

一日,孔祥熙去拜見這位昔日教父。沒說兩句,文阿德的憤怒之情便湧上心頭:“山西是全國殺戮傳教士最多的省份,聯軍在這裡的報復不會比北京差多少!”

孔祥熙言辭懇切地說:“牧師,殺戮再多,也不能使一個傳教士復活,相反,這會激起一般民眾對外國人以至教會的仇恨,在外國軍隊撤出後,很容易再發生類似事件,那時,傳教活動將變得更加艱難。”

看著文阿德臉上絲毫未減的慍色,孔祥熙知道自己得換個角度:

“我向你提供個更好的方式讓你完成任務。第一,懲罰一個有影響的大人物比殺戮一千個無名百姓更能達到懲前毖後的目的;第二,接受送上的賠款和一個開放的市場,比放縱軍隊進行搶掠有更多的實惠和更好的名聲。”

一番言語,讓文阿德動了心。幾天後,孔祥熙帶著文阿德的信件入了北京,分別見了代表八國聯軍的一方和代表清政府的一方。

交談過後,不僅在雙方簽訂的12條議和大綱裡,吸收了孔祥熙的建議,他們還將山西教案設為特例單獨處理。

孔祥熙的這番建議,最終讓山西免了場災難,更重要的是,讓清政府保全了顏面。

作為嘉獎,清政府授予孔祥熙一枚龍圖勳章,他也得到了李鴻章的認可與賞識。

這一年,孔祥熙還是個20出頭的學生。

此時的孔祥熙,不僅是清政府的功臣,也是外國人眼中的功臣。作為回報,美國教會送了他一本美國簽證與一筆獎學金,並邀請他到美國留學。

於是,孔祥熙便開啟了美國的求學之路。

幾年後,眼看自己在美國的學習就要接近尾聲,孔祥熙對美國人動起了腦筋:如何用美國人的錢,在中國建所學校,為中國培養人才。

腦仁都快炸開了,孔祥熙也沒想出個萬無一失的理由。好巧不巧,這時美國人竟自己撞上門來。

一位在義和團運動中被殺傳教士的兒子,代表當地基督教會向學校提出請求:教會出款在山西為被殺的傳教士們立一座紀念碑,請孔祥熙回國後盡心辦這件事。

這個千載難逢的機會,孔祥熙無論如何都要把握住,他便準備了幾套說辭,力求一擊即中。

與校方商談時,孔祥熙先是對死去傳教士們的功績一頓猛誇,肯定了建立紀念碑的正確性。

隨後話鋒一轉,將對方往自己的目標上引導:“如果修一座紀念碑,那些產生過義和團地方的人們,會經常去參拜嗎?如果我們修建的紀念物無人問津,那些傳教士的靈魂能夠感知嗎?我們的一片苦心不就白費了?”

看著校方疑惑的目光,孔祥熙單刀直入:“與其修一座死的紀念碑,不如建一座活生生的學校,使之傳之久遠。”

校方與教會方商討過後,同意了孔祥熙建學校的想法,但規定學校只能接收教徒及其子女。

孔祥熙當然不會同意,可他沒有正面提出異議,而是反問對方:“尊敬的主教先生,你是否認為在中國的傳教已相當成功,不需要再做發展了?”

主教搖頭的間隙,孔祥熙接著說:“如果你們的目的是讓更多的人認識基督、皈依基督,那就應該建一所普通學校,不分信仰如何,基督的精神是仁愛。”

孔祥熙說得頭頭是道,可對方畢竟不是傻子,也開出了條件:“建的這所學校要作為歐柏林大學分校,名字叫‘美國歐柏林大學中國分校’!”

這個有辱國體的校名,孔祥熙無論如何也不肯接受,他舌燦蓮花幾番爭取。

最終,孔祥熙帶著750000美元的鉅款回國,在山西建了一所中西合璧的新式學校,名字也頗有中國韻味——“銘賢學校”。

拿著美國人的錢,興辦中國的教育,這麼大膽的想法,孔祥熙居然將它實現了。

孔祥熙剛回國,就接到了到京任職的聘書,他卻毫不猶豫地拒絕了。

京官,多少人擠破頭的工作,就被孔祥熙輕搖著手指推掉了。他是接受了西方教育,腦袋變得不靈光了嗎?

當然不是!

早在1895年孫中山在廣州發動反清起義時,孔祥熙就將孫中山奉為偶像,誓要推翻清政府。

那時為了向偶像致敬,他還暗中聯絡了十幾個人,成立了“興中會通州分會”,預謀刺殺慈禧。可因錯誤訊息的傳遞,導致了這一計劃流產。

不論是多年前婉言拒絕李鴻章,還是歸國後的辭不就職,都說明了孔祥熙追隨孫中山的志向從未改變。

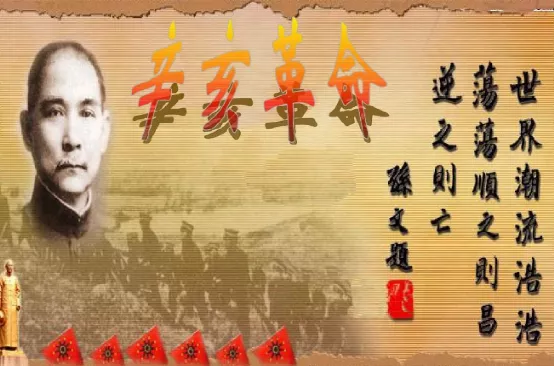

1911年10月10日,辛亥革命爆發,一時間各地同盟會成員紛紛響應,在太谷辦學校的孔祥熙也應援進行太谷起義,兵不血刃地成功拔掉了黃龍旗。

隨後,孔祥熙在太谷建立了中美同盟會,聯絡了一批外國教士與社會名流,探討中國革命的方向,並謀劃在各地建立分會。

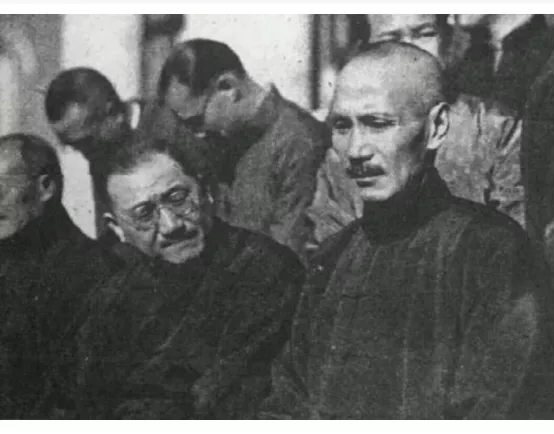

宋教仁被殺後,孫中山秘密指示孔祥熙立刻前往上海,參加討伐袁世凱的“二次革命”。可等他抵達上海時,“二次革命”已經失敗,孫中山也逃去日本,孔祥熙就立刻追了過去。

在寓所中,孫中山會見了孔祥熙,要求他利用工作之便,廣交革命志士,積極為革命黨籌措經費。

期間,閻錫山讓他當山西廳長,他拒絕了。吳佩孚與張作霖也給他發過邀請函,請他當謀士,可他一次也沒有動心。因為他一直等著為孫中山繼續效力。

1922年,北伐戰爭開始,出於對孔祥熙能力的認可,孫中山致電孔祥熙,指示他利用老關係拉攏皖系與奉系軍閥,進而促成孫中山同段祺瑞、張作霖聯合對付直係軍閥的同盟關係。

孔祥熙不僅積極遊走於皖、奉系之間,還在一段時間裡,作為孫中山的代表,與北洋政府要員協商一些重大問題,與國民黨上層也一直保持緊密聯絡。

沒多久,孫中山又交給孔祥熙一項任務:拉攏直系將領馮玉祥。

這次孔祥熙依舊不辱使命,一番遊說下來,成功策反馮玉祥,使其發動了“北京政變”,活捉總統曹錕。

孔祥熙一生只效忠過兩個人,一個是孫中山,一個是蔣介石,效忠前者是單純的為了信仰,效忠後者則是為了赤裸裸的利益。

孫中山去世後,老蔣奪得大權,孔祥熙也從幕後走到了臺前,巔峰時期甚至身兼財政部長與行政院長之職,一時風頭無兩。

早在寧漢對立時,孔祥熙就選擇站在蔣介石這邊,後來兩人又為連襟關係,自然而然就合成了利益共同體,孔祥熙在幫助老蔣時也就不遺餘力。

1930年3月,閻錫山、馮玉祥與李宗仁秘密結成反蔣同盟,逼老蔣下野,雙方展開激烈混戰。

為幫助老蔣取勝,孔祥熙決定採取瓦解對方軍內部的戰略,拉攏其將領暗中投靠老蔣。

經過一番篩選,孔祥熙將目標鎖定在馮玉祥部的師長何其鞏和丁春膏身上。

孔祥熙利用同是北方人的身份,先拉近雙方距離,接著告訴對方,自己有意向在其二人家鄉投資發展現代工業,還搬出了三民主義中的“民生”曉之以理。

眼看對方有所鬆動,便立刻承諾:“如果師長願意合作,就交由你先找人進行勘察設計,只要戰亂一結束,資金立即到位,不出一年就可建成。”邊說邊將10萬元啟動金交於何其鞏。

為了使老蔣勝算更高,孔祥熙又憑藉老交情秘密拉攏中立的張學良。

何其鞏與丁春膏的內部情報、張學良10萬大軍進駐北京,兩種力量共同加持,老蔣大勝。

為了加強軍事力量,老蔣重新上臺後,第一時間將一件大事交於孔祥熙:出使歐美各國採購軍事裝置。

20多架轟炸機運回國,經航空署檢查,最終給出結論:均為舊貨,無法使用!

一向聰明的孔祥熙,這次栽了?

錯!

他才不在乎購回的軍備如何,比裝置更重要的是,經過孔祥熙在歐美的一番操作,建立了老蔣同西方國家的緊密聯盟。

如果你認為孔祥熙只會些縱橫捭闔的軟手段,那你就錯了,在他當上財政部長後,一系列金融的高壓措施,讓世人見識到了他的全能性。

1933年下半年,上海銀行家的銀元大量流去國外,政府債券銷售額一落千丈,南京政府財政赤字日益嚴重。

為了改善這一情況,孔祥熙向各大銀行強制徵收白銀出口稅,而中央銀行除外。

這一做法,不但抑制了各大銀行只顧自肥,而威脅到南京政府,還使中央銀行賺了一大筆錢,並在黃金市場上撈取了鉅額利潤。

除此之外,孔祥熙還規定每家銀行必須以1/4的存款購買公債,這樣南京政府的財政赤字才得以緩解。

為了進一步實行金融壟斷,孔祥熙又採取了一些強制措施。

1935年3月23日,孔祥熙突然宣佈政府必須接管中國銀行和交通銀行,兩家銀行必須增資而由政府控制半數以上股份。

隨後,寧波商業儲蓄銀行、中國通商銀行和中國工業銀行也被政府完全控制了。

至此,南京政府與孔祥熙達到了和諧雙贏的狀態。

但隨著孔祥熙政治地位與金錢儲蓄的躥升,老蔣也不安起來。因擔心尾大不掉,老蔣精心策劃了幾齣大戲,陸續擼掉了孔祥熙行政院長與財政部長之職。

識時務的孔祥熙,又相繼辭去了中央銀行總裁、中國農民銀行董事長等有實權的要職,灰溜溜地飛去了美國。

像孔祥熙這樣有頭腦的人,十分清楚要想抬高自己的身價,就不能坐以待斃,必須有所行動。

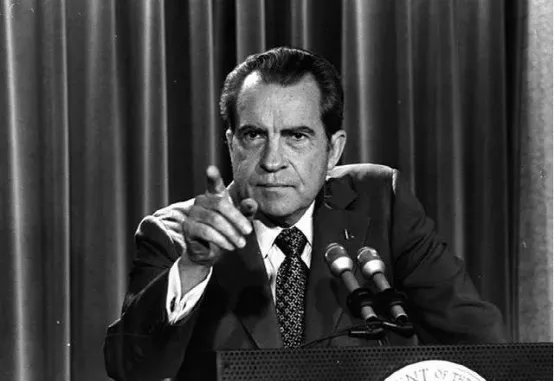

一到美國,他就精心研究了美國的政治形勢,並將目光投到了尼克松身上。

一個想獲得美國政界的保障、一個缺錢卻又想當美國總統,兩人一拍即合,成了利益同盟。

時任美國總統的杜魯門知道後,想靠調查孔祥熙在美國的財產總額,搞臭孔祥熙的名聲,甚至還動用了聯邦調查局。

可杜魯門低估了孔祥熙的頭腦與實力,這場鬥法最終以杜魯門失敗告終。

曾經年僅20多歲的孔祥熙,透過一番操作,成功實現了用美國人的錢,在中國興辦教育,培養人才的想法。

現今年近70的孔祥熙,曾在中國的政商兩界達到至盛頂峰,從美國人這攫取利益,不就像探囊取物般輕鬆。

正如美國專欄作家皮爾遜對孔祥熙的評價:“孔博士對美國政壇的瞭解之深,不亞於他對中國財政的瞭解。”

從李鴻章賞識、軍閥將領的邀請、孫中山的信任、蔣介石的依賴,以及幾番從美國人那裡達到目的,無一不肯定了孔祥熙的能力。

拋開政治因素,不得不說,孔祥熙的確是一位傳奇人物。

. END .

【文| 著陸的兔子】

【編輯| 丹妮爾李】

【排版 | 毛毛雨】