童年的經歷會影響孩子的一生。兒時經歷的恐懼、虐待、創傷和被忽視直接影響大腦發育,從而影響孩子成年後的性格和行為。那些童年時期遭受心靈創傷的孩子,如果不能得到及時救助,往往會產生精神障礙或人格障礙。

不管你是否經常閱讀新聞,越來越多的人們開始意識到,抑鬱症患者在年輕一代中所佔的比例正在日益增加。而與此同時,在現代社會中,看似將我們聯結在一起的科學技術,卻加深了我們彼此之間的距離。作為兒童精神科醫生以及兒童創傷治療研究者,布魯斯·D.佩裡曾擔任許多重大案件,如科倫拜恩校園槍擊慘案、俄克拉何馬城爆炸案、韋科事件的專家顧問。

《登天之梯:一個兒童心理諮詢師的診療筆記》是世界“兒童心理創傷”領域的經典著作,書中,佩裡揭示了早年創傷、忽視、虐待以及遭遇的各種不幸經歷對兒童大腦以及各種行為問題的形成可能造成的重大負面影響。本文經出版社授權節選自其中治療和建議部分。

《登天之梯:一個兒童心理諮詢師的診療筆記》,[美]布魯斯·D.佩裡、邁亞·塞拉維茨 著,曾早壘 譯,重慶大學出版社,2021年10月。

受過虐待和創傷的孩子們最需要的就是健康的團體

雖然像神經序列法這樣的治療模式的出現,的確帶來了很多希望,但我的經驗和研究結果都表明,對創傷兒童來說,生命中最重要的治療體驗並非來自治療本身。

我們應當將創傷以及我們對創傷的反應放入到人際交往的背景中去理解。不論人們是在地震中存活下來,還是遭受過多次性侵害,最關鍵的還是要看這些經歷如何影響了他們的人際交往——他們如何面對自己深愛的人,如何面對自己和這個世界。所有經歷過災難的人,呈現出的最受創傷的反應之一就是人際聯結斷裂。這在孩子身上表現得特別明顯。被那些本來應該是愛自己的人所傷害,所拋棄,被剝奪了一對一的讓人擁有安全感和被珍視感以及變得有人性的關係——這些都是非常具有毀滅性的經歷。因為人是社會動物,所以落到我們身上的最大災難肯定包括人際關係的缺失。

因此,要從創傷和忽略中恢復過來,也一定和人際聯結有關——重建信任,重新獲得信心,迴歸安全和重新建立關愛。當然,藥物有助於緩解病症,和醫師交談也會非常有用。但如果沒有和他人持續的、關愛的聯結,是無法完全治癒和康復的——即便用世界上最好的藥物和最好的治療手段也無法做到。的確,能夠讓治療起作用的本質是與醫師的交往,而不是醫師的方法和話語。所有在經過我們治療後最終能健康成長的孩子,都是因為周圍有強大的社會網路在支援他們。

受過虐待和創傷的孩子們最需要的就是健康的團體,能夠幫助他們緩衝早年所經受的痛苦、悲傷和喪失。起到治療作用的是那些能夠增強孩子們人際聯結的數量和質量的事物。有效的正是那些持續的、有耐心的和不斷重複的關愛。而且,我要補充說明的是,沒有效果的恰恰是在創傷事件發生後,匆忙介入的那些心懷好意卻又水平欠佳的“專業人士”,或者是那些強迫孩子們“敞開心懷”或“釋放憤怒”的行為。

然而,正是因為這些對創傷易感的孩子恰是不大可能擁有健康的、支援的家庭關係和人際團體的,因此透過我們現有的條件來為他們提供有效的幫助也就非常困難。因為健康的團體本身就能在第一時間防止人際互動間的創傷事件(比如家庭暴力和其他的暴力犯罪),而社交聯結之間的斷裂常常出現在我們這個高度流動的社會里,因此也就加強了人們的脆弱性。

如果我們能成功地培養出健康的孩子,那麼這些孩子將來在面對任何可能出現的創傷時,都能夠靈活應對(在成為成年人之前,大約有40%的孩子會經歷至少一次潛在的創傷事件),因此我們應當建立一個健康的社會。我們人類這個物種的奇妙之處就在於我們能夠學習;我們的記憶和我們的科技能夠讓我們從過去的經驗,以及前人的經驗中獲益。

但與此同時,這些本來是使我們聯結在一起的科學技術,又加深了我們彼此之間的距離。現代社會破壞,甚至在很多情況下拋棄了人類社會生活中的基本生物單位:大家族式的家庭。我們已經有太多關於核心家庭崩潰的討論,但是我認為,在很多情形下大家庭的作用雖然被討論得較少,但至少同樣重要。正如我們在利昂的故事中所看到的那樣,大家庭的確能夠在一對年輕夫婦應對和養育健康的孩子上起到作用,尤其夫婦倆人中有一人或者都處於崩潰和無力的狀態。

在一切都與科技相關的社會里,如何建立起人際關係?

過去人類世世代代生活在小群體中,由40到150人組成,大多數人彼此間聯結緊密,共同生活。到1500年前,歐洲的普通家庭規模大約包含20人,彼此間有著親密的日常聯絡。但是到了1850年,這個數字下降到10人左右,到1960年,數字為5。到了2000年,普通家庭的人口數少於4人,美國則竟然有26%的人獨居。隨著科技的進步,我們漸漸遠離塑造我們的環境。我們現在所生活的世界對生物學毫無敬意;這個社會沒有考慮到我們人類的許多最基本要求,反而經常使我們遠離健康的行為,做一些對自己有害的事。

不幸的是,我所從事的領域也正是這個趨勢的一部分。多年以來,心理健康專家們教導人們說,即便沒有社交支撐,人們也能在心理上保持健康,例如“除非自己愛自己,否則不會有人愛你。”專家們告訴女性說,她們不需要男人,反之亦然。人們相信,沒有任何社交聯絡的人與那些有許多社交往來的人一樣健康。這些觀念都有悖於人類這個物種的基本生物性。我們是社會型的哺乳動物,沒有人類彼此之間的互相聯絡與支撐,根本無法存活至今。事實上,唯有曾經被愛且正在被愛,才知如何去愛。愛的能力無法獨自建立。

我相信,我們正處在歷史的過渡期,人們正逐漸意識到,現代社會拋棄了許多人類心理健康的基本元素。我們從全世界不斷急劇上升的抑鬱症發病率可以看出,這些病症不能單單靠更好的治療和診斷來解決。一個出生於1905年的人到75歲時患上抑鬱症的機率只有1%,但是那些生於1955年的人到24歲時患上抑鬱症的機率是6%。其他的研究還表明,在最近幾十年裡,青少年抑鬱症的比率呈上升趨勢。我們可以從婚姻以及離婚的變化模式中,從人們難以發現浪漫關係的報告中,從人們不斷掙扎著要保持工作和家庭生活的平衡中,意識到這一趨勢的出現。

為了保持心理健康而需要的一切,與現代社會能提供給我們的一切之間毫無聯絡,這也可以從父母們不斷的擔心中看到——父母們擔心網路、媒體、藥品、暴力侵害、戀童癖、經濟不平等,以及最重要的是,擔心塑造我們對這些事件的反應的文化價值觀。不論是激進的觀點,還是保守的觀點,儘管我們不能確切地說出什麼是錯的,我們應當怎麼辦,但沒有人會認為我們現在的生活方式健康。

我們的領導人現在應當向前一步,問問看:“我們應該如何在現代社會里建立社群團隊?如何在這樣一個擁有電視、電子郵件,被電燈拉長了的日子,以及擁有汽車、飛機、心理類藥物、整容手術,以及一切都與先進的科技相關的社會里,建立起人際關係?我們如何處理眼下出現的事物,創造出一個尊重我們的基因需要,強化我們彼此之間聯結,而不是忽略和破壞這些生物需要的世界?”

我當然無法為上述所有問題提供答案,但我確實知道,現在許多照顧孩子的方式實際是在傷害孩子。例如,在加利福尼亞州,一家規模巨大的醫療中心,專為3~5歲的孩子服務,就禁止裡面的員工們觸控孩子。如果孩子們希望被擁抱或抱起來的話,成年人就應該推開他們。這就是好點子反而帶來嚴重負面效果的典型例子——本意在於保護孩子們不受性侵害。孩子們需要健康的撫摸。正如我們之前看到的一樣,嬰兒會因為缺乏觸控而死亡。這是我們的生物性。

不幸的是,因為我們過於擔心不健康的觸碰,也許就不能滿足孩子們對健康的身體關愛的需求。這會使他們更容易受到戀童癖的侵害,因為孩子們會本能地尋找那些對他們表現出關愛的人。因為對他人越來越不信任,我們將孩子鎖在屋裡,不讓他們自由地出去和鄰里的朋友一起玩耍,嚴格規定他們的生活,實際上我們也就摧毀了讓我們所有人保持健康的團體聯結。我當然明白性騷擾給孩子們所帶來的可怕影響。在吉爾墨地區的案例,蒂娜的故事以及許多其他的例子中,可以很清楚地看到。我比大多數人都清楚性侵害的可怕現實。

但是我也知道,那些侵害者總是會選擇最脆弱的孩子,總是會從團體中最弱小的人身上下手。任何捕獵者都會尋找最虛弱的獵物,這也是另一方面的生物性。因此,為了能保證孩子們的安全,我們應當與他人建立起健康的關係和聯結,我們應當擁抱自己的孩子。透過加強社群間的聯結,而不是分裂來尊重孩子們的需要,達到保護他們的目的。要在看護中保證孩子的安全,不讓單個的成年人在無人注意到的情況下觸控孩子,但同時,也不能禁止肢體上的關愛和安撫。要創造一個安全的鄰里環境,就得了解自己的鄰居。不要把孩子鎖起來,或是隻讓他做一些規定好的事情。我們已經非常清楚人性是如何形成的了,應當以一種尊重和反映其生物性的方式來進行,而不是忽略其生物性,還意識不到這麼做帶來的惡果。

需要反思的“媽咪戰爭”

我們還能採取哪些措施,保護孩子免受創傷、忽視和虐待呢?又該如何有效地幫助那些已經受到傷害的孩子呢?首先,我們應該意識到,現有的政策和方法並沒有將人際交往放在首位,現有的幫助孩子的體系也沒有什麼效果。我們應當承認,許多解決社會問題的“方法”並沒有起到很好的效果,反而從長遠上加劇了問題。我們應當理解自己不斷進化中的需要,然後在現代社會中找出方法,來滿足這些需要。最好就是從頭開始,用我們對待嬰兒和新父母的方式來開始。

正如我們之前看到的那樣,為了能夠正常發育,嬰兒需要一到兩個主要的、持續的養育者對他們付出關愛,而那些養育者需要處於一個有愛的團體中,對他們給予日常的支援,這個團體能夠意識到新父母們筋疲力盡的需求,並能夠緩解這些疲倦。在人類進化的過程中,並非一個女性應該全天單獨和自己的子女待在一起,而伴侶待在辦公室裡。男性和女性都要為生存而努力奮鬥,但女性要照顧年幼的孩子,而大一點的男孩子則陪伴在男人的身邊,接受訓練。快要撐不下去的母親可以把自己的嬰兒交給某位阿姨,或是某個姐妹,或是祖母:平均來說,應由4個年輕人和成年人來共同照顧一個年幼的孩子。今天,我們卻認為日託中心的成年人與兒童比例恰當,在那裡,一個保育員要照顧5個孩子。

靈長類動物學家和進化理論家薩拉·布拉夫·哈迪在接受《新科學家》雜誌的訪問時說:“政策制定者們想當然地認為核心家庭就是‘黃金時代’的縮影,但是從人類家庭的悠久歷史來看,孩子只由父母撫養並不是普遍現象。那些接受過其他成員關愛的孩子會把世界看成一個友善的地方,並會作出相應的反應。”哈迪的著作,《母愛:母親的直覺如何塑造了人類》,就強調了大家庭的重要性,她把大家庭的成員稱為“共同的父母”。她提出:“孩子可能會處於被忽略的危險中,而(共同的父母)的干預,例如,來自祖母的關愛,就能在很大程度上緩解該狀況。”

而且,在人類進化的過程中,嬰兒並沒有自己的嬰兒房——甚至沒有自己的嬰兒床。通常情況下,他們會隨時處於一位成年人或是手足的附近,還常常被抱著。今天嬰兒出現的許多睡眠和哭鬧問題很有可能是嬰兒一個人待著而引起的。在人類的發展歷史上,看不到成年人的嬰兒是可能要面臨死亡的。所以單獨入睡的嬰兒常常很難入睡,這也就不奇怪了。事實上,令人震驚的是(這正好反映出了人腦的適應性),這麼多嬰兒很快就適應了這一狀況。那些獨自睡覺的嬰兒最終有可能不太容易開啟自己的壓力系統,人類社會經歷了數千萬年的演變歷史,這可不是按照大多數父母喜歡的節奏來進化的。

我們應當教育人們瞭解嬰兒的需求,並且形成更好的辦法來告知他們。我們需要建立一個瞭解嬰兒和孩子的社會,每個與孩子們打交道的人都應當知道孩子們的需求。例如,一個嬰兒根本就不哭,像康納那樣,那麼應該像關注哭鬧過多的嬰兒一樣,對他付出同樣的關注,更有意識地關注與他們年齡相符的行為,這樣可以保證在必要的時候儘快幫助到這些孩子。

並且,我們應當立即叫停“媽咪戰爭”,並且意識到,當新生兒父母有花更多的時間與自己的孩子待在一起,並且有一群人支援他們,讓他們能夠更好地照顧孩子時,這對所有人來說都是受益匪淺的。正如哈迪所說:“我們應當處於這樣的環境中,母親們能夠得到更多的群居支援。嬰兒需要這樣的群居體驗,才能完全發展出自己的人類潛能。”許多歐洲國家——尤其是斯堪的納維亞地區的國家——正在嘗試擁有高速經濟發展的同時,提供高質量的兒童養護,以及許多的帶薪家庭假期。相信我們也能夠制定出類似的政策。

過分強調認知的發展,忽略了孩子的情感和生理需求

為了建立更有利於生物性的家庭環境,父母們也可以做一些簡單的事情,例如對媒體和高科技設定界限——例如,有固定的吃飯時間,此時所有的電話、電視和電腦都要關掉。而且,人們還可以在與他人交往互動的過程中,不管是和親戚、鄰居、商店店主還是平時遇到的別的什麼人,透過強調人際關係、同情和友善的重要性來樹立行為模範。

學校同樣需要做出改變。我們的教育體系過分強調認知的發展,幾乎完全忽略了孩子們的情感和生理需求。僅僅是20多年前,小學才意識到午餐時間與休息時間的重要性,也才強行要求一週要上幾天體育課。家庭作業每晚很少超過一個小時,孩子們應當記住最後期限,並獨立完成作業。每年也會舉行幾次需要父母們協助的大型活動。以上提到的這些事情,都是對年幼孩子生物性的尊重,特別是男孩子,因為他們比女孩子要成熟得晚。

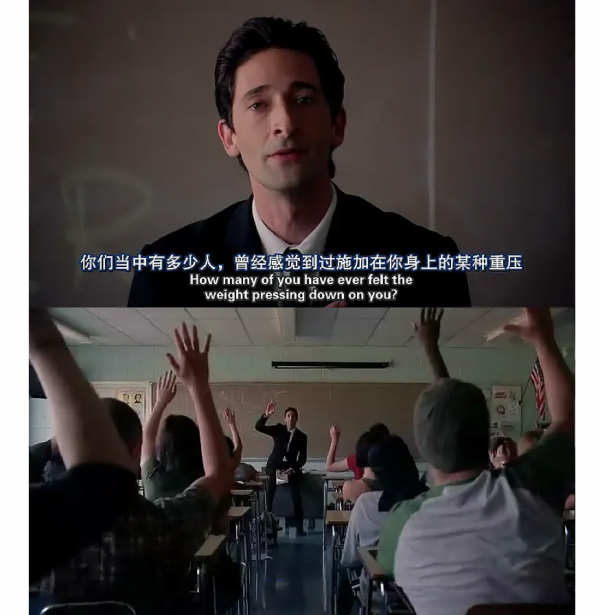

電影《超脫》(2011)劇照。影片中,一個擁有與學生進行某種情感交流天賦的老師在幫助他人的同時,其實內心也有很大的壓力:爺爺處於彌留之際,母親自殺陰影始終在腦海中縈繞。

校方也意識到,注意力時間短,正是孩童的特點,孩子們需要有自由的時間來奔跑和玩耍,學習如何彼此相處。我的共同作者邁亞,其9歲的侄子有一次告訴他的媽媽,說不知道誰是自己的朋友。他在學校裡的生活受到嚴格規定,他沒有足夠的自由時間來建立起真正的關係,也沒有休息的時間。這真是太瘋狂了。在我們匆忙的生活中,總是想著要確保我們的孩子有一個和鄰居家孩子一樣“富有”的環境,實際上卻剝奪了孩子們在情感上的需求。孩子的大腦不僅僅需要單詞、課文和有組織的活動,還需要關愛、友誼,以及玩耍和做白日夢的自由。瞭解這些,也許可以使更多的父母能抵抗社會的壓力,並且能夠督促學校向更理智的方向發展。

而且,我們的教育系統和我們的社會對人際交往的重要性的普遍輕視,也阻礙了孩子們同情心的發展。和語言一樣,同情是一種人類基本的能力,也是決定人之所以為人的因素之一。但是同情也和語言一樣,必須透過學習才能掌握。通常情況下,我們在童年早期就能掌握這兩種技巧,但是正如在康納和利昂的故事裡表現出的那樣,同情以及人際關係的發展依賴於環境的輸入。雖然幸運的是,很少有孩子會像康納和利昂那樣長時間自己待著,但許多年幼的孩子正在越來越多地把時間花到設定好的系統的環境中,很少有時間可以建立真正的友誼,缺乏足夠的練習和重複,以發展出富有同情的關愛。更糟糕的是,和父母相處的時間也受到了限制,時間被數小時的家庭作業填滿,或被數小時的電視、電腦和遊戲所填滿。

大腦的發展是依賴於使用的,即:用進廢退。如果我們不給孩子時間來學習如何與他人相處、聯絡,以及處理衝突和協調複雜的社會關係,那麼他們大腦中的這些區域就會發育不良。正如哈迪所說:“關於同情,我們所知道的就是,只有在某些撫育的狀況下,才有可能產生出來。”如果你沒有為孩子提供一個有愛的、充滿活力的社交網路,那麼同情就無法完全顯現出來。

在如今的安全文化裡,我們好像在兩極中搖擺

我們也應當意識到,並非所有的壓力都是壞事,孩子們對挑戰和冒險的需求與對安全的需求並無二致。想要保護孩子是很自然的,但我們也應當問問自己,從何時開始,想要讓孩子們遠離冒險的願望走得過了頭。畢竟,最安全的遊樂場應該是沒有秋千,沒有滑板,沒有粗糙的地面,沒有樹木,也沒有孩子的遊樂場——但同時也沒了樂趣。隨著時間的推移,孩子的大腦會被他們的活動緩慢而重複地塑造著。如果他們沒有機會去練習該怎樣應對小小的冒險,沒有機會去應對這些選擇所帶來的後果,他們就無法應對更大的冒險,無法承擔更大的後果。

在如今的安全文化裡,我們好像在兩極中搖擺:從嬰兒時期一直到整個高中階段對他們進行嚴格的監控和指導,然後將他們釋放到絕對自由的大學生活(雖然也不乏一些想要侵佔這一地盤的父母)。我們必須記住,在人類歷史的大多數時期,青少年更早地承擔起成年人的角色,長大成人後更能優秀地應對挑戰。今天青少年面臨的許多問題都起源於大腦在成長過程中,沒有面對足夠的挑戰。儘管現在我們知道,大腦中作出決定的區域要直到二十幾歲時才能完全發育成熟,但也只有體驗過作出決定,才能讓這些區域成熟起來,如果不冒些險的話,是永遠無法完成這一程序的。

我們應當讓孩子們去嘗試和犯錯。當他們真的因為經驗不足而作出愚蠢和短視的決定時,我們就應當讓他們承受結果。與此同時,我們也需要制定出相應措施來保持平衡,不能放大錯誤,例如吸毒或是鬥毆等,以免釀成毀了一生的大禍。不幸的是,這正是我們當下的“零容忍”政策(因為違反了一條規則就將孩子們驅逐出校)所正在乾的傻事。我們知道,我們的生物性會使我們很容易模仿周圍人的言行。我們知道自己所重複的一切,最終會得以強化並和環境成為一體。我們做某件事情做得越多,我們的大腦就會形成與之相關的越強大的體系。

電影《衝出逆境》(2002)劇照。影片中,童年時期被養母和沒有血緣關係的姐姐虐待的悲慘遭遇讓安東尼的性格變得孤僻與扭曲,成年後的他不僅個性殘暴,沒有同情心,並且對女性充滿了仇恨。幸運的是,在主治醫生傑羅姆的幫助下,安東尼逐漸揭開了心中的鬱結。

如果周圍重複的是關愛和培育,那麼事情就會變得很棒,可現實很可怕,想想那些暴力,以及圍繞在我們和孩子周圍的不斷增加的引起暴力的刺激吧。生活在暴力蔓延的社群,經濟上拮据,目睹暴力行為或者本人就是暴力行為的受害者,這些都是決定哪些孩子會成長為使用暴力的人的非常重要的因素,這不是簡單的暴力遊戲或是電視畫面就能影響的。如果我們想要減少暴力和犯罪,關鍵就在於減少經濟上的不平等,幫助家庭暴力和兒童虐待的受害者。雖然大多數受虐待的孩子長大後並沒有成為施虐者,但是相比較那些早年沒有受過虐待和忽略的孩子而言,他們長大後成為虐待或忽略孩子的父母的機率要大得多。如果這些孩子住在充滿衝突的社群,周圍充斥著引發暴力的事件,又很少有積極的社交來作為彌補,情況就會變得更加糟糕。

雖然還沒有研究記錄下孩子們觀看暴力的電子遊戲的資料,或是探討它們對孩子們行為的影響,但美國精神病學會估計,普通的孩子在成長到18歲時,僅是在電視上就平均觀看過大約16000起受到刺激而引發的謀殺案,以及200000起暴力事件。要建立起激發我們天性中“更好的天使”的社會,那麼限制孩子們接觸這類暴力是非常重要的。改變若干細小的負面影響能夠最終帶來更大的效果。

作者丨[美]布魯斯·D.佩裡、邁亞·塞拉維茨

摘編丨何也

編輯丨羅東

導語部分校對丨盧茜