行走在消逝中

文/文瑞 圖/網路

我們總在不斷地行走著——行走在天地間,行走在文字裡,行走在消逝中。

我曾經在南京城夫子廟秦淮河畔行走,兩岸光豔迷離,燈紅酒綠,操著天南海北口音的遊人把秦淮河攪出一種不可名狀的熱鬧……惟獨我沒看見七板子船在水中蕩過,也沒聽見朱自清筆下輕搖的“汩汩的槳聲”,曾經流淌出詩歌的秦淮河的風韻在商業的叫賣聲中悄然消逝。時間把事物改變了,把秦淮河改變了。在那種情境中行走,生命深處有種強烈的牴觸情緒,透過閱讀而想象出來的秦淮河消逝了,心中不由得滿是追憶與感懷。

那年乘專列去了一回新疆,在高昌古城,行走在這座一千多年前西域的繁華都市裡,我努力尋找著讓我激動的些許情景或文物。然而,我失望了。呈現在眼前的只是一截截七零八落的殘垣斷壁和風化得奇形怪狀的洞蝕,烈日的暴曬下,一切內容物都被蒸發殆盡,連活下來的草都沒有一棵。風景消逝後,只剩下了一個空殼概念被惡炒著,遊人們是坐著驢車進來,又坐著驢車出去,甚至連相機都沒有幾人舉起來。歷史不知是深深地沉澱進了厚土,還是被歲月的勁風吹得消逝了。

還是那年,從新疆南歸,去了一回河南嵩山少林寺。少室山雄渾巍峨,少林寺威名遠揚。青年時代看電影《少林寺》入迷,因此這回是多少懷了點崇敬心情走近少林寺的。這個佛家聖地當真是佛淵深遠,每一棵古柏,每一枚巨碑,每一幢經堂,甚至每一座舍利塔都充滿了故事與傳奇。可是,透過佛堂裡繚繞的香菸,人們很容易看見一張張彰顯著功利的臉,看過吆喝聲響亮的表演,人們很輕易就嗅著了彌散的錢味。果然,當時網路上出現了不少關於少林寺遠離佛教文化,迷醉金錢市俗的批評。

背離宗旨,放棄本來,追名逐利,本質消逝的地方,行走了一次,又誰會去行走第二回?

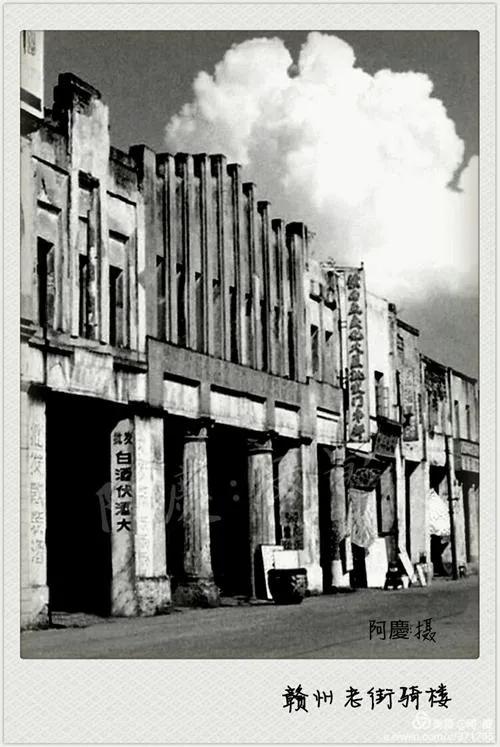

我所居住的城市贛州,是一座有著二千二百年曆史的文化名城。這座古城究竟又有多少文物留存於世,可供世人清賞,讓城市人心存厚重,臉上盪漾自豪感?

歷史是厚重的,而我們現代人淺薄了。我們沾沾自喜地向異地人誇耀,我們有深埋於地下的地下排水系統——福壽溝,有重塑新身的慈雲塔,有貼了新磚的宋代城牆,有還剩了半片街的南市街,有日漸風化的通天巖摩崖石刻,有新修的八境臺、鬱孤臺、浮橋……這些歷史文物,幸運地活到了今天,或是幸運地被重塑了肢體與形象,與著西北部的一部分老街老巷一併支撐著城市歷史的天空。當然,這多少有些讓人欣慰,城市歷史沒有消逝殆盡,它掙扎著,喘息著,讓行走著的人聊感慰藉——這個城市曾經古老、輝煌過。

然而,當憑據著一顆文化探尋之心去觀察這座古城,行走在城市的大街小巷時,依然感覺得到消逝如凌厲的影子在疾速遠去,消逝甚至遠遠超過我們行走的速度。這種消逝有時表現在物的消亡上,如古井的消亡,池塘的消亡,街巷的消亡,旗樓的消亡……更多是表現在人文內容的消亡,如老地名的淡化,贛州話的淡化,舊歌謠的失傳,南北詞的失傳……

而人文內容的消亡是毀滅性的,它的消亡的結果是讓人不覺得物的存在意義,是讓人行走在文物中如同行屍走肉麻木不仁,對歷史與文化一無所知。

我深以為然,與秦淮河、高昌古城、少林寺比較,我們的悲哀更顯深重,至少秦淮河、高昌古城、少林寺有了市場效應,而我們的城市,既沒有做好旅遊市場,又丟失了文化傳承,甚至有些老屋子、老街道正是在我們喊叫著保護的同時被推土機鏟去的。

我們甚至不好意思領著外地朋友去看那隻剩半邊街的所謂的南市街歷史文化保護區,我們只能駕馭別人的想象力,讓他們的目光往地下尋去——那裡有全國最奇特的地下水系統福壽溝。是呵,那裡深埋著一縷城市的魂。真不敢想象,倘若它也是地面工程,不知哪個朝代更迭的炮火,或是哪個時代城市的改造,早已讓它消逝了!如此,我們行走在城市的風景中時,便是連地下也沒東西可誇耀了。

贛州的城牆內部埋藏著自北宋知州孔宗瀚以來壘建的各個朝代的青磚,歷史遠比西安和南京要古老些。二零零四年世客會前夕,城牆包裹了一層新磚,但在許多顯要位置有意識地擺放了一些歷代的銘文磚,用以彰顯城市的歷史。之後,城牆內外改造成了休閒區域。

每天黃昏以後,無數的居民開始了在城牆上或城牆外濱江風景帶上的行走。這是一種無組織卻聲勢浩大的行走。從黃昏起直至夜半時分,三五成群或情侶相依或形影單吊的行走者,把白日裡空寂的城牆點綴成流動的風景。

他們的行走意義大多是個體的私性的,他們或看暮靄中的馬祖巖沉沉入睡,或聽北去的貢江水浪濤拍岸,或被柳條拂動幾縷心思,或被浮橋牽引幾分憂愁……然而,這些天天行走著的人,踏著時間的節拍,把時光一秒秒地往生命的背後拋棄。他們休閒,自我,充滿了小資情調,卻大多沒有人文意識。

他們幾乎沒有去想,或許根本就不知道自己正身陷城市最厚重的歷史中,歷史如風一般從他們身邊無聲無息地淌過,文化如暗湧的貢水,靜靜消逝而沒有絲毫被觸動,滿滿一江水呀,怎麼就沒人愛憐沒人感嘆沒人作歌沒人起舞?——東河橋頭,這個往昔的百勝門城樓如今成了東河橋頭,往城市中心延伸過去的一長溜的引橋,必定在嘆息行走著的人忘記了它下面深埋著一段舊城牆,現在是天天在承受行走如川的車馬重輾;

對河的馬祖巖,以及山巔的塵外亭、山下的古天竺寺,毗鄰的萬松山、玉虛觀,巖背面更深處的獅子巖、燕子巖,巖東邊的七里古窯及沿河的逶迤榕樹,巖北邊的虎崗、儲潭,必定在嘆息行走著的人忘記了它們曾經造就了虔州八境中馬崖禪影、儲潭曉鏡、天竺晴嵐三大名景;

河中間的浮橋,橫亙東西,聯貫城鄉,聯貫古今,它也必定在嘆息行走著的人忘記了它的始作俑者是知州洪邁;

湧金門,歷史上寸土寸金之商業重地,如今一座湧金樓讓它簡化為酒肆之地,湧金樓必定嘆息行走著的人忘記了它宋代時“貨物如雨,商賈如雲,冬無寒土”之繁華景象;

龜角尾,客家南遷紀念鼎讓人懷想客家先祖蓽路藍縷的悲壯,龜角潭讓人記住了這裡是贛江源頭,然而,龜角尾必定嘆息行走著的人忘記了文天祥從這裡率八千贛南弟子遠赴臨安勤王抗金,從此演繹他慷慨激昂的人生《正氣歌》……

這種文化消逝中的行走,讓人覺察城市的墮落——是城市文化的消逝,才導致人行走在文化的消逝中。

當然,行走在消逝中,我們更應痛感時間的力量。是時間的消逝引發了文化的消逝,時間如一把銼刀,一點點地從歲月的風月裡割下文明的華飾,一縷縷地從歷史的長河裡切斷古今的維繫。

其實,冷靜下來理解,消逝又並不是太令人悲觀的事。畢竟消逝讓這個世界充滿了希望與創造。

人的一生,總是不斷地在行走著——不斷地行走在消逝中,不斷地行走在新生中。無數的生命或非生命之物的消逝之後,隨之而來的不是簇新的生命與事物的誕生?

再者,於消逝中悲觀失望,問題還在我們自身。我們不否認——秦淮河理想中的韻致消逝了,高昌古城想象中的繁華消逝了,少林寺印象中的神聖消逝了,贛州古城傳統中的景緻消逝了……但,只要心中有美景在,風景也就永恆地在;只要行走中不迷失靈性,心中便永存明智。

歲月如川,時光如梭,滄海桑田,世事變遷,靈魂失了寧靜、淡泊,身心躁動地走馬觀花於這個世界的我們,又何必向歲月的消逝發問太多的為什麼呢?

想想也是,行走著的人類,面對消逝無非是感受複雜些而已——為故園裡的歷史與文化的消逝而傷感,為生命中的親情與親人的消逝而痛苦。倘若我們抱以積極、樂觀的態度去面對之,卻大可以為時光流逝中世俗陋習的消逝而拍手,為人類醜惡的消逝而高興,為人類的文明、社會的進步及其帶給我們的快樂與享受而讚美。

日落日出,月缺月圓。春去春來,花謝花開。如同行走是必然的,消逝也是自然的。消逝的是昨天的落日殘月,迎來的是一天天簇新的朝霞晨光。我們儘管大步的行走於天地間,瀟灑的行走於時光裡,儘管我們心中會湧發對那些有著文化價值的物質與非物質漸漸消逝的陣陣隱痛,但至少行走著的我們應該從消逝的惋惜情境中從容起來,因為有希冀在不斷生髮,生命於消逝中在創造一個個新奇蹟!

2007年9月