2002年,29歲的陳寶蓮跳樓自盡後,黃任中走進人們的視野。

他是她的乾爹。

也是她一生最愛的“少爺”。

那一年,“少爺”62歲,生得醜,妻妾成群。

他用一整棟豪宅,來包養幾十個女友和乾女兒。他的超級大床能同時睡9個人,溫池裡長年春光無限。

許多知名藝人,都曾是這個私宅的座上賓,甚至是床上客。

其中一個,就是鄭豔麗。

鄭豔麗,香港混血兒模特、演員。陳寶蓮死時,她是他身邊最當寵的“契女”。

她承歡膝下,盡享恩寵。

那年春節,陳寶蓮去世不久,黃任中帶著她和一干美人大肆慶祝,並穿上華服,珠翠環繞,前往香港古董拍賣會,呼呼喝喝,好不威風。

有人說:“這是造孽啊!”

沒多久,黃任中入獄。

再扛了一年多,黃任中去世。

多年以後,鄭豔麗回憶自己在臺北的那幾年,覺得恍如隔世,一切都在劇烈地發生,劇烈地收梢,令人目不暇接。

感覺剛剛緩過神來,一件大事發生了。

沒多久,又一件大事發生。

就像放鞭炮,劈里啪啦,又驚悚,又破碎,有一種歇斯底里的、無可奈何的痛感。

鞭炮放完,她的落難開始了。

鄭豔麗長得不像傳統美人。

她的臉龐有稜角,濃眉,大眼,有股英氣。骨架也高大,美得浩浩蕩蕩。

拍《借種》時,許多人被她著白衣、簪白花的樣子驚豔。

驚鴻一瞥,念念不忘。

她的起點其實挺高的。

她是1972年生人。1989年,她17歲,和梁朝偉合作了《俠客行》。

此後又拍了兩部電影,《天使風雲》和《愛在明天》,都是比較正常的愛恨情仇。

可不知道為什麼,她就是不火。

好的資源,她拿不到。好的機會,她得不到。

她也心急。擔心自己尚未開始,就已經結束。

娛樂圈是一個魔咒。

進入其中的人,看見紙醉金迷,看見名利富貴伸手可得,看見名流與明星呼風喚雨,就不甘心一直跑龍套、做配角。

你會漸漸迷失。

會被身邊的成功所誘導,費盡心機往上爬。想要站在高臺上,萬眾矚目,紅得發紫。

可要紅,就得有戲約。

沒戲可拍又看不到希望時,迫不及待的美人,就開始劍走偏峰,選擇不入流的三級片。

當年香港的三級片市場興盛,舒淇入坑,葉玉卿入坑。

鄭豔麗也入了坑。

她看不見這個舉動的危險。

無所謂地說,“到外國沙灘游水,也是赤裸上身......我又年輕,身材不算差勁,我覺得沒關係。”

可如果只是這樣,倒也未嘗不可。

只是灰色地帶,誕生人渣的機率,總是翻倍的。催生惡的機率,更是幾倍增長。

而且在這種行業,女演員的呼告不會被重視。

鄭豔麗身材好。為了擁有無敵胸型,她24小時戴著文胸,從不取下。

這樣的美胸,成為她傲人的資本,也為她招來源源不斷的色狼。

有一回拍片,原本只拍男藝人摸她上半身。

但真正開拍時,那人一邊狂吻她,一邊粗魯地,從胸部一路下摸,摸到隱私部位。

她憤怒地推開,斥責對方:“你幹嘛?!”

結果被拍攝的人一頓訓斥。認為她一驚一乍,沒有職業道德,不好好配合。

她的屈辱,倒成了她的錯。

而在這個行業裡,有一個潛規則——在拍床戲時,男星要把重要部位用膠帶捆好,以防過於激動,令女演員不適。

但鄭豔麗在拍片時,卻時常感到男演員根本不束縛自己,任由它發作,頂著她。

她感到噁心。但也知道自己人微言輕,不敢發作,一直默默吞忍。

她更加想出名。

成了名,有了發言權,就可以選擇。

她就能像舒淇,穿上衣服,過上人上人的生活,擺脫這樣的骯髒歲月。

可哪有這麼容易。

更慘淡的一次是,1994年,鄭豔麗拍《借種》,按協議,她只露兩點。

但開拍前,導演忽然改了主意。

他想有噱頭,要求鄭豔麗露第三點。

她自然不答應。

可導演假戲真作,霸王硬上弓,在攝影機下,找了兩個男人將她按住,強行拍攝,三點暴露無疑。

她哭得一塌糊塗。但同樣沒有說。她還想繼續在這條路上走下去,雖然知道機會越來越少。

多年以後,她接受採訪,提到當年事,淚如雨下。

世人只知消費豔星的身體,無人懂得她們的掙扎。

世人只看見她們的性器,看不見她們的淚水。

《借種》因為拍攝的大尺度,為她帶來了一些曝光。但資源依然少得可憐。她的犧牲,沒有帶來相應的回報。

整整一年,她沒戲拍。

1995年,她終於接了一部戲,不過依然上不得檯面。

又過了兩年,拍了部小成本電影。

此後全是些連片名都令人不適的所謂電影。

她的職業生涯,已然毀了。

娛樂圈是個殘酷的金字塔。

看得見名字的人,都是塔尖上的人。但99%的人,都消失在了陰影之後。

鄭豔麗事業的下墜,不是單獨到來的,還伴隨著她“愛情”的覆滅。

或許,那場愛情,不能稱之為愛情,只是一個俗豔的女人和一個獵豔的男人的故事。

90年代,她星途晦暗,四面碰壁,一直狼奔豕突,試圖找到生路。

有人對她說:“要不,去臺灣看看機會。”

就這樣,她離開香港,來到臺北。

到了臺北不久,她見到了黃任中。應該是有人引薦的。一個需要資源,一個熱衷美色。一拍即合,就這樣認識了。

他的豔史過多,令她生奇。也生懼。

那麼多的故事,那麼多的人,他又曾珍惜過哪個?

可她剛到臺灣,滿目無光。脆弱的人,總是容易相信別人,也容易“愛”上別人。

當他開好了房,她在心尖鋪出了餘生。

她說,“少爺”教了她好多,“我在他身上學習很多知識。”

似乎這樣說,就能更高階。

但世人哪裡會相信。又不是老師與學生,難不成,關了房門,在家裡傳道授課?

後來,毫無意外地,她住進他的豪宅,與眾多鶯鶯燕燕爭搶他。

網上有一張他們的合影。

她用胳膊盤著他,難得的露齒而笑。如新開春桃。

那樣輕佻的情事,在這笑裡,意也有了些許燦爛:也許,他們之間也曾有過半分好?

可惜這些好,在外人看來,不過富人家的殘羹冷炙,處處潛辛酸。

鄭豔麗說,“少爺”喜歡請客吃飯,家裡本來有廚師,但還是請了她媽媽去幫廚。

而吃飯時,她總被安排坐在他旁邊。

她就覺得這是偏愛。一直唸叨。

逢年過節,他給女友、乾女兒們包紅包。鄭豔麗的總是最厚的。

她有小得意,覺得他待她最好。

可若是好,他又怎麼不為她謀劃?

又怎麼不在死前,多留給她一些遺產?

鄭豔麗說,其實和陳寶蓮一樣,“少爺”死後,她也想過死。

她一無所有地從臺灣回來,遭遇意料之中的拒絕。來自世人的。更有來自母親的。

她那時像一個受傷的遊子,千里迢迢,好不容易回了家。

不曾想,沒有一個人開啟門,說:“回來了,快喝口熱湯。”而是砰地一聲,在她眼前關上了門。

外人罵她、毀她、攻擊她,她都能熬下去。

但當母親也用難聽的話評價她,她感到有利刃從心臟內部,一點一點往外挖。

她已經沒有錢,沒有工作,走投無路。

有一天,她“站在窗前很久,想一了百了,想高層躍下,任何問題就能解決。”

懂相術的人說,陳寶蓮與鄭豔麗,其實命途相似。

都是70年代初生人,都是豔星出道,都是黃任中的“契女”,都經歷了沒戲拍、沒錢賺、事業急劇下滑。

陳寶蓮相太苦,沒扛過去。

鄭豔麗面相硬朗,扛過了一劫。

只不過,命雖保住了。上天也用沉重的代價,讓鄭豔麗為自己當年的醉生夢死買了單。

她從情慾的巔峰,墜到了人生的谷底。

黃任中死後,她沒了經濟來源。

她一度以為,乾爹會將遺產,分給自己一部分。但他的女人,實在太多了。

有媒體曾問他:“你為女人花過多少錢?”

他想了想,說了一個驚人數目:“按1年1億算,大概20多億吧。”

他有資本這樣說。他是紐約大學數學研究所碩士,給NASA寫過電腦程式。人聰明。也趕上了風口。90年代時,他靠炒股成為臺灣十大富豪,入選過全球華人富豪榜,最輝煌時,身家幾百億。

“我的財產有很多,包括房地產、古董字畫、股票、珠寶和現金等,什麼都不少,女朋友不少,乾女兒不少,酒也不少!”

從1997年開始,黃任中開始擬遺囑,並一年一改。每年納了新美人,他都會在遺囑上進行增刪。

“因為我的遺囑不斷在變,有的會增加,有的會減少。給我感覺好一點的,我就會多給一點!”

97年那版的遺囑裡,他留給陳寶蓮的,是鑽石、翡翠、玉石、金銀等珠寶。

留給比較窮的女友是現金。

留給其他妻、妾、情婦、乾女兒的,房、車、存款、股票不等。

留給鄭豔麗的呢?

不明。

或許也有吧,但應該不多。否則她不至於後來那麼狼狽。

2004年2月10日,黃任中離開人世,遺體放在臺北榮民總醫院的懷遠堂,連最遺照、牌位也沒設,也是令人唏噓不已。

之於鄭豔麗,他的離開,意味著世界空了。

無人給予依靠,也沒有給予生活保障。

因為成了黃任中的情人,她那幾年都沒怎麼演戲,通告幾近於無。再重出江湖,已經沒有了立足之地。

更多、更年輕、更無知的“鄭豔麗”們,脫下衣服,迫不及待想要取代前輩的位置,成為第二個舒淇,或者第二個葉玉卿。

她年紀大了,和這些小丫頭們搶資源,不體面,也搶不過。

再加上那幾年風月電影也不再吃香,管控嚴,市場不景氣,豔星們大都前途渺茫。

她沒辦法。想到做生意。

做生意,她是人生頭一回。

她將所有積蓄搭進去,開了一間餐廳。她本以為,以自己的相貌和名氣,餐廳肯定能幹得火火紅紅。

但因為毫無經驗,也沒有經濟頭腦,慘敗。

沒多久,餐廳倒閉,血本無歸。

她不僅沒了人,而且沒了錢。

世人多是勢利眼。你風光時,百般熱絡。你落難時,百般冷落。沒有人願意幫她,甚至避之不及。

她成了另一個藍潔瑛。

沒有房子,她只有去住低廉的公屋,和母親擠在一起。

沒有錢,她只有放下臉面,放下名聲,到處找工作。

去寫字樓應聘。沒有一家公司要。因為要填表格,她不會。

她說,“我除了名字和住宅,什麼也填不了。”

她不懂打字。不懂多國語言。沒有專業技能。年齡優勢也失去了。

在職場上,她相當於一個廢人。誰會用一個廢人呢?公司又不是福利機構。

擺在她面前的,只有兩條道可走。

一是重操舊業,以色侍人。

一是做更卑微的服務工作,以勞力換飯吃。

她都試了。

她曾來內地找生活。

在鬧哄哄的、髒兮兮的酒吧,穿著俗豔的劣質吊帶緊身衣,一首接一首唱歌。

有人將酒杯扔上臺。

她躲開。

忍了。繼續唱——她怕不唱,拿不到錢。

又有人倒了一杯酒,逼她喝掉。

她想拒絕。一看,幾個壯漢正堵在她面前。

她不得不喝。一喝,方知裡面不是啤酒,是威士忌。

喝了一杯,第二杯又來了。

她喝得昏昏沉沉,站都站不穩,最後一首歌,全程走音。

迷糊中聽見為首的一個說:“把她抬上去,我上面開了房。”

她趕緊掙扎著說:“我已經叫了計程車,不用了。”然後踉踉蹌蹌逃出酒吧。

那幾年裡,她活成喪家之犬。

港媒拍到的照片裡,她有了白髮,臉也垮了。

當年的如花妖女,已經不復存在。

有的只是一個平庸的中年女人,滿臉的滄桑,滿臉被世道欺負的痕跡。

寫到這裡,滿心感慨。

如果當年她走的不是這條路,是不是不至於山窮水盡,也有柳暗花明?

但再難,生活還得過下去。

她還得繼續騰挪輾轉,尋找生機。

有一回,她經過麥當勞,看見門口的招聘廣告。她去應聘。依然是填表,依然是讓她回去等訊息。

這一次,她總算等到了。

她去了餐廳,做了服務員。工作到凌晨4點,只為多拿10塊工錢。

可哪怕在這裡,她也受人欺負。

因為她打掃衛生很乾淨,最辛苦的清潔工作,竟都加在了她身上。

人最慘的時候,壞人最多。

和她一樣的打工者,沒有成為同伴,反而成為利用她、佔她便宜的人。

這種平庸的惡最磨人。

生氣,似乎不至於。

不生氣,滿腹委屈,像穿著一身跳蚤的衣服,片刻不得安生。

鄭豔麗需要這份工作。她一忍再忍,依然以笑容面對顧客和生活。

她還做過雜七雜八的工作。

如在街頭賣包包。

如在寫字樓當清潔工。

如去片場,擔任藝人的臨時助理。

但都不長久。

後來似乎也有男人幫助她,是福是禍,結局怎麼樣,已經沒有訊息了。

她應該是真正愛過“少爺”的,和陳寶蓮一樣。

時至今日,她都在自己的房間裡,放著黃任中的照片,和紀念專輯。

孤獨的時候,她一個人,對著他的照片說話。

說辛酸,說迷茫。

然後向著空氣發問:“少爺,我應該怎麼辦?”沒有回聲,只有自己的尾音,在屋子裡盤旋,也終於慢慢消逝。

她假裝,他一直在身邊,從來沒離去。

她用這種方式,告慰自己寒涼的餘生。

可餘生那麼長,靠這種自虐般的儀式,熬得過去麼?

終究還是要去面對的。

面對往昔的奼紫嫣紅開遍。

也面對當下的斷壁殘垣。

就像黃任中的第4任妻子徐貴櫻,同樣是豔星,但知道丈夫心已不在,果決離婚,重覓新生。

生活一直是上流的,人是體面的。

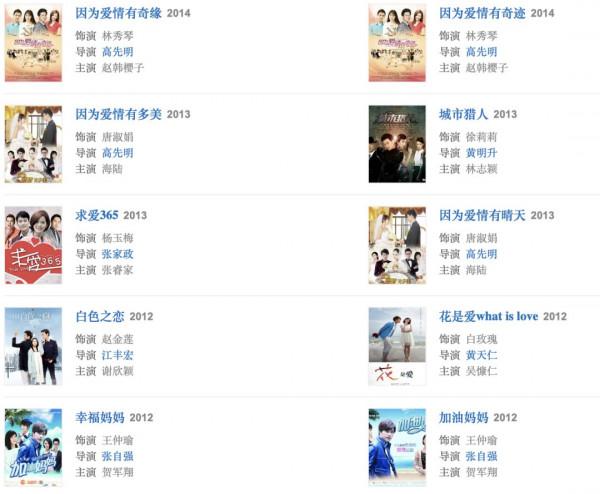

所接演的電視劇,不僅數量多,而且符合身份,落不了人口舌。

時過境遷之後,你會發現,命運寫下的凌亂劇本,不同的人,還是演繹出了不同的結局。

畢竟,人活的是意志,不是情緒。

陳寶蓮最為任性,所以下場最慘。徐貴櫻最果決,所以最從容。

鄭豔麗呢?她介於兩者之間。

但她讓我佩服的是,她沒有賣身,而是賣勞力。沒有更混亂,而是迴歸有序的生活。雖然不容易,但不丟人。

一生那麼長,前半生一步踏錯,但也不至於滿盤皆輸。重新走上正途,也來得及。

如今她在中越兩國,成立了自己的奶茶店,代理飲品,似乎不再為生活發愁。剩下的,只要她不放棄,命運應該不會再苛責。

忽然想起那年,她17歲,初入影壇,一臉生澀。

接的第一部作品,就是一部爭寵片。

她穿淡藍衫子,站在梁朝偉身邊,叫他“少爺”。後來死於另一女子之手。死後被辱,流言不息。

不知道這是不是玄秘的伏筆。

開端,就暗藏破碎。美色,意味著變相的犧牲。

劇中她走了。

劇外她活著,江山一望無際,繁華萬里,一切都可以重頭再來。

作者:周衝