獲得凱獎的繪本,大部分封面上都印有一個大大的獎章,高調而華麗。

凱獎由美國圖書館協會於1938年開始頒發,每年會選出一個金牌獎和數個(通常為2至5個)銀牌獎。大部分凱獎繪本國內都有翻譯出版,我們也能找到數量龐大的評論或推廣文章,但仍有不少讀者表示不理解為何某些繪本能獲獎。

究其原因,一方面是我們在繪本閱讀時追求量大而忽視深讀,如果拿到手中翻一翻,不能第一時間找到感覺,便傾向於放棄它;另一方面,也是市場習慣於強調繪本的功能性,而忽視其“文學點”,導致讀者缺乏其他維度的評價標的。

因此,我們計劃推出“凱獎繪本評論”專欄,由兒童文學、性別與當代文學文化研究者王帥乃執筆。她將帶著批判的視角,逐一梳理和點評已有中文版的凱迪克金獎繪本,看看一本圖畫書除了功能性,還可以從哪些角度賞析,以及80多年來凱獎經歷的變化。

以下是這個專欄的第1期,點評1939年第2屆凱迪克金獎繪本Mei Li。中文有兩個譯本,分別是中國人口出版社於2019年出版的《美麗》和中國華僑出版社於2016年出版的《美麗的新年》。故事由美國畫家托馬斯·漢德福思(Thomas Handforth)著繪,主角是一個名叫“美麗”的中國女孩,漢德福思是根據自己在中國的生活經歷而創作。

左為中國人口出版社的中文譯本。中間為英文原版。右為中國華僑出版社的中文譯本。

這篇文章較長,將中文譯本當成一個新的文字,與英文原版進行了細緻的比較,目的是說明“從整體上把握作品意圖,才能領會到文字中豐富的意蘊”這個讀繪本至關重要的方法。

撰文 | 王帥乃

1931年,美國畫家托馬斯·漢德福思聽從朋友的建議來到北平,尋覓這個古老國度的“真實生活”。他看中了一幢巨大美麗卻又幾近衰朽的老房子,租下其中的一部分作為自己的起居和練筆之地。

這幢房子從前屬於一個義和團官員,後來被政府移交給英國盲人教會學校,再後來,一個英國人從教會手中買下它。六年後,北平城和它所屬的國家將陷入一場前所未有的暴風雨,老房子的周折隱喻著命運之神對古老帝國微哂時嘴角的一弧暗影。不過,此刻危險尚在“遙遠的”東北,這裡沒有多少人意識到一場曠日持久的苦戰已經拉開序幕;此刻,這幢高貴宏偉的老屋正被一群來自天南海北的人和動物分享——漢德福思與他們為鄰——馬戲團裡的踩高蹺者、雜耍人,農莊的駱駝、蒙古馬,有時巡演路過的男孩演員們,當然,還有那個叫“美麗”的小女孩,都成了美國畫家創作蝕刻版畫和石版畫的模特。

將近一個世紀以後的許多讀者在評價Mei Li 這部摘得第二屆凱迪克金獎桂冠的圖畫書時,感嘆“畫是好畫,講述了有關遙遠的東方國家一個可愛小女孩的奇遇,但當我看到故事開頭那首詩時,我不確定是否可以給我的孩子分享這個有些性別歧視的故事”“只能說時代改變了文化和人們的觀念吧”。

故事開始前的詩。左為英文原文。右為《美麗的新年》中文翻譯。

這些評價都可以理解。不過這本書、這個故事在文字和歷史的波雲詭譎之下包藏著許多秘密,“真相”遠非如此簡單。

01

壓抑和同情:被譯文丟失的細節

對中國讀者而言,Mei Li 一定是凱迪克金獎作品中相當特殊的一本。它由一名愛上中國文化的美國人來到中國居住、採風後用英語寫成,講述了一箇中國女孩過年的故事,其中自然有許多濃重的中國元素,更引用了當時的北京民謠,八十年後又被翻譯為中文引入國內。兩種語言文字在出入之間反覆轉換的魔法,使得本就有百年時間加成遙遠感的故事又添上兩重異族濾鏡帶來的光怪陸離。

Mei Li 在國內有兩個譯本,為了更好地說明原文作者在文字寫作中某些顯然有意的設計,在翻譯過程中丟失以後對作品主題和人物形象塑造帶來的重要影響,這裡選擇與原文出入更多一些的早期譯本《美麗的新年》作為主要對比物件。

原版故事塑造了一個嬌憨活潑同時又頗有決斷力的小女孩。這個形象內質豐富,她既有著兒童的遊戲天性,又依戀家庭的溫情,更努力地在重男輕女的封閉式文化環境中試圖讓自己被尊重,證明自己的能力不輸於哥哥,希望能擁有一個屬於自己的王國。整個故事裡,她在這幾種情態和傾向中不斷搖擺,有著真實個體般的複雜性和矛盾性。

為了達到這一效果,原版故事動用了設喻、排版和我們所熟知的圖畫書的“圖x文”敘事等等多種手法。非常可惜的是,中文版似乎更在乎有沒有把一個簡單易懂的道理傳遞出去,而這些文學技術層面的設計被認為是無足輕重的。

但事實正相反,首先,文學永不止是某條道理的播種機;其次,即使你將之視為一臺播種機,那麼其內容的豐富複雜程度與播種的有效性也呈顯著的正相關,永遠沒有一個“文學層面的設計”只有關於技術而無關意義——文學的悖論和任性在於,越是超功利地尊重和遵循它的法則,它越是能給予你更多。

“美麗”故事的開頭向讀者交代地點時,連續出現了一系列與“封閉”相關的詞彙:城市是被“鎖在”(shut in)“牆,長城”(by a Wall)裡的(非常有趣,此處的W大寫,前面用的卻是不定冠詞,和前文明確的the Great Wall用法產生對比,即作者在鼓勵讀者對Wall這個詞作多重理解);離城市不遠的這個村子是“被大雪覆蓋”的(snow-covered);村子裡的這座房子又是“也被牆包圍著”(with a wall around it, too),這裡出現的“也”實際上是在強調前後事物的同一性,作者有意告訴讀故事的人,這幾個“wall”並非單純的物理意義,而是在類比設喻——它們明示讀者,故事的發生場所是一個被重重的牆或幕封閉覆蓋的所在。假如這個文字正常發展,它的主題必然與面對某種壓抑束縛有關,如若不然這些表達就純屬多餘。但在早期譯本中,這些與主題表達顯然密切相關的詞彙設計都丟失了。

關鍵資訊的預設往往會直接“打薄”文字的容量,讓故事變得單調乏味、缺乏可思考和感受的空間,沒有了它們的輔助,有時候讀者甚至會覺得故事莫名其妙、難以理解。

在同一段落對母親、男孩、女孩的除夕工作呈現中,翻譯丟失了原文設計的排比句式,而正如上文所說,句式的技術永遠不只是一個技術,這一簡化處理使得排比帶來的三人之間勞動程度的對比作用完全丟失,隱含作者的態度偏向也因此丟失。

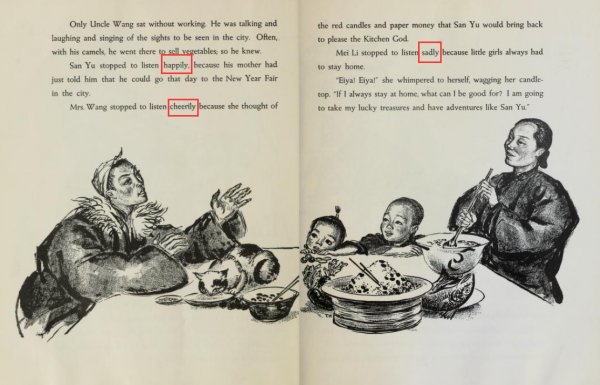

聽叔叔高談闊論除夕市集盛景後三個人的反應。(英文版和中文版)

漢德福思寫小女孩在洗刷、掃地、撣塵,母親在烘烤、炒菜、切菜,兒子則在打下手、試吃、攪拌,顯然男孩的勞動強度最小,並且直接在勞動中就獲得了口腹之慾的滿足。這裡對應著後頁聽叔叔高談闊論除夕市集盛景後的三段排比——男孩是“高興”(happily)地聽著,因為他被允許進城逛新年市集;母親也“欣喜”(cheerily)地聽著,她想到兒子能帶回家用必需品;唯獨女孩是“悲傷”(sadly)地聽著,因為女孩通常不得不待在家裡(後文給出瞭解釋,人們往往認為這種集市廟會並不是女孩適宜的活動場所);也照應著全文的主題,即作者注意到小女孩未能平等地擁有自由的活動空間,尤其是中層以下家庭的女孩子被圈禁在家空間內、需要提供勞務卻不被重視。

同樣,當哥哥嘲笑美麗不被允許像男孩子一樣在市集的戲臺上表演時,代表作者傾向的詞語silly(哥哥扮成了充滿智慧的官員,作者卻用一個完全相反的詞silly去形容象徵著智慧和威嚴的長鬍子)沒有被翻譯出來。

與此同時,這裡有一個排版設計和方位狀語的前置也被忽視了,原文在同頁裡另起一段寫美麗知道女孩是不能做演員的,接下來“在市集廣場的一個角落裡(There in one corner of the fairgrounds)”,然後翻頁,寫女孩看到了大熊,於是她找到了可以證明自己能力的專案——逗熊站立吃餅。

這樣的排版佈局更好地將兩件事形成對比,男孩可以高聲唱戲、可以參加“巡演”,即自由地享有整個廟會的空間、站在高臺之上被眾人矚目,而女孩被認為是無事可做的,即使有小女孩像美麗那樣願意冒險,她所發現的可以參與的表演和遊戲也只是在集市的一個角落(一個被前置強調的corner)裡,她們不享有北京城這個廣大的公共空間。

我想,在對這個作品的解說裡強調排版和圖文敘事設計是有其特殊意義的,雖然這兩點在以後的作品評論中很可能會被反覆提到。

這裡非常需要宕開一筆,回溯凱迪克獎的設獎起源。

02

只有從整體上把握作品意圖,才能領會到文字中豐富的意蘊

1936年 5 月,也就是紐伯瑞獎章創立 14 年後,美國圖書館協會兒童圖書館工作組主席傑西·E·湯普金斯寫信給紐伯瑞獎創始人弗雷德裡克·梅爾徹,告訴他紐伯瑞獎委員會有意支援他設立為圖畫書專門設立一項新獎的想法。於是1937年,梅爾徹以英國插畫家倫道夫·凱迪克的名字命名設立了一項傑出插畫獎。

倫道夫·凱迪克(Randolph Caldecott,1846-1886),英國插畫家,他給童書繪製的插畫對同期的許多藝術家產生了影響。除了童書,他也為各類小說繪製插圖。

但那時人們對“圖畫書”這種事物的探索尚在起步階段,作為一種新的文體以及文類,它還有許多需要“定位”的地方。我們今天所津津樂道的“松居直公式”,即繪本是“圖x文”互動敘事,對那時的從業者而言,尚未成為一種足夠清晰和自覺的意識。

凱瑟琳·霍寧在評價《美麗》之於凱迪克獎的意義時回望了第一屆的金獎作品《聖經動物》,指出這部作品實際上只是一本“配圖書”,即文字可以獨立於圖畫而存在,圖畫只是起到輔助作用。

當時的大部分獲獎作品都是如此,甚至在凱迪克獎設立的頭20年裡,“圖畫書到底是什麼”一直是困擾評委會的最大難題,他們希望獎項的設立者梅爾徹能回信提供一個足夠清晰、權威的術語定位。

艾斯特·艾芙瑞爾對凱迪克獎的研究文章指出,頭20年的獲獎作品最大的共同點是都很“可愛”,但它們缺乏共同的文體定位層面的紐帶。她認為,凱迪克前期獲獎作品中有相當一部分“不是真正的圖畫書”,而在為數不多的獲得她最高讚譽的書籍中,就有由漢德福思撰寫、繪畫的這個中國小女孩的故事《美麗》;而在獲得凱迪克金獎之前,《美麗》已經聲名在外,《紐約時報》和《週六評論》的專欄都對它不吝讚美,《週六評論》的專欄作者安妮·摩爾將其視為1938年年度最佳圖畫書的榜首之作,並將它當做聖誕禮物送給了插畫家好友萊斯利·布魯克。作為一名藝術家,布魯克敏銳地發現了《美麗》的跨頁設計在當時的新穎性,其水平線和對角線的專業使用也有助於透過視覺敘事推動故事的發展。

正如霍寧所言,“在凱迪克大獎委員會成員正努力定義什麼是圖畫書,特別是它與插圖書的區別時,《美麗》出現了。它提供了一個清晰的例子,說明圖片‘如何與文字攜手並進’。”憑藉著凱迪克獎的權威性和傳播影響力,人們也是從《美麗》更明確瞭如下觀念:“優秀的藝術家可以成功地用真正傑出的藝術創作兒童圖畫書”,這樣的圖畫書是真正的藝術品,放在優秀的成人文學旁也不會遜色——借用艾斯特·艾芙瑞爾的話,“這是對任何兒童讀物的最終考驗”。也就是說,在不少凱迪克獎的研究者看來,《美麗》是幫助定義領域和清晰化標準的重要作品。

現在,我們回過頭來看《美麗》究竟是如何綜合運用上面提到的幾種創作策略達成這番“藝術成就”的。

小女孩王美麗從未真正順從於當時社會的性別教化、做一個不出門的乖女孩,她不但透過交易的方式跟著哥哥來到集市,還反駁哥哥關於“女孩無用”的說法,在集市上過了非常精彩又奇幻的一天。

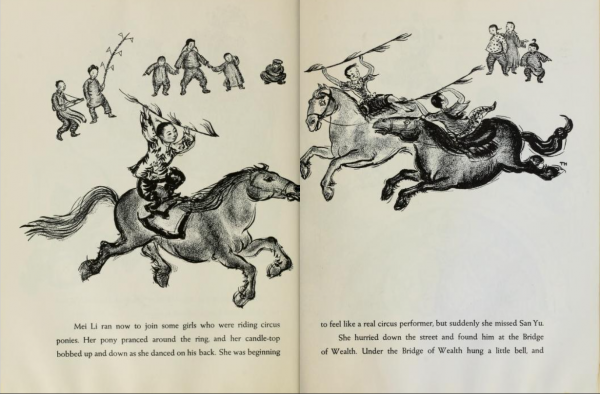

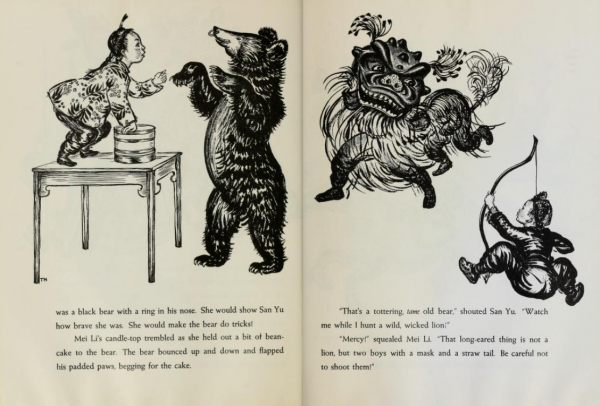

在文字層面上,美麗很快就掌握了雜技蹬缸的基本動作,哥哥為了與其較量則借性別之利假扮年長男性發聲和表演;美麗訓練真熊,哥哥則準備靠射中一頭舞獅來證明自己毫不遜色;美麗在馳騁的馬背上舞蹈,哥哥則買來巨鷹風箏嚇唬她。作者將真實的勇敢和虛假的、表演性的行為對比重複了三次,其意向已經非常明確。

左頁美麗對熊在相對高位,右頁哥哥聖玉面對舞獅時在相對低位。(英文版)

與此同時,雖然文字部分說美麗飛馬馳騁時忽然想起了哥哥,但圖畫中的她顯然被定格在對這種自由狀態的享受中;左頁美麗對熊的相對高位與右頁哥哥聖玉面對舞獅時的低位,也形成了力量的對比,補充說明了文字事實。

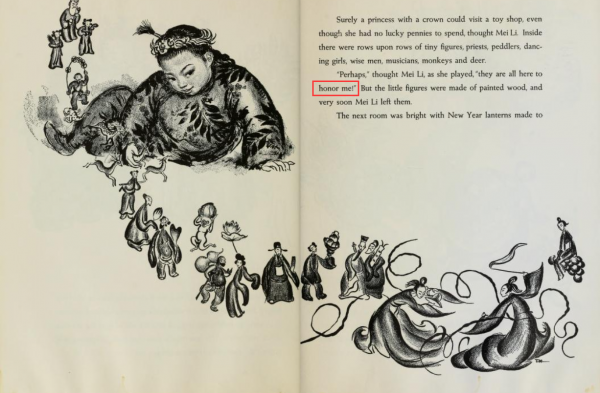

綜合上文的全部資訊,我們才能判斷後文頻繁被美麗提到的“做一個公主、擁有屬於自己的王國”,對於她和這個故事文字到底意味著什麼——不是享受寵愛那麼簡單,也意味著衝破性別藩籬、被他人尊重、享有自由空間和自主權,甚至她還有一些領導欲——這一點我們後面談到文字的“場外資訊”時再來驗證。

於是我們就知道,當女主人公美麗看到玩具鋪的小木偶列隊站在她面前時,想到的honor一詞不應該被翻譯成詞義普泛的“歡迎”,honor的本義就包含有光榮、尊嚴、地位等意,與美麗希望自己獲得尊重和“應有的位置”是吻合的,這與後文的“但小人兒只是上了色的木頭做的,美麗很快離開了它們(But the little figures were made ofpainted wood, and very soon Mei Li left them)”轉折帶來的失落感才能對得上,正因為意識到它們不是真人,尊重也只是一場遊戲,美麗覺得無趣或者說自欺欺人才很快離開了它們。

我們應該注意到,當美麗能夠大搖大擺地在街上走、最自由地享受公共空間的時刻也正是她戴著王冠時,然而下一回合裡她就到了這個玩具鋪,在這裡,美麗聽到了一次命運的叩門聲,她意識到王冠是假的,公主的身份也是假的,這是一場短暫的夢。但美麗畢竟還是個小女孩,她很快把這個黑色時刻拋在腦後,又沉浸於遊戲的快樂和公主美夢中。於是命運第二次叩門,下一關裡她被從未見過的事物嚇得跑出了燈火輝煌的夢境大廳。作者不給她喘氣的機會,讓她在外面遭遇了惡鷹。然而,最關鍵的資訊是,這隻惡鷹是假的——紙老虎罷了。

在情節層面,作者告訴我們,美麗才是遵守承諾保護了弱小的英雄,哥哥聖玉則並非如此,他兩次拋下美麗中途自己玩耍去了(翻到文字最後,母親表揚聖玉說“別為忘了給我帶禮物而難過,你保護了我們的公主,把她平安帶回來了”);在隱喻修辭層面,假鷹則很可能預示著美麗最後會有的光明未來——她的決斷和勇氣將戰勝性別的陳規,帶她找到真正能夠自在生活、實現其意志的王國。在作品的最後,儘管灶神的話暫時安慰了美麗,她卻只是說“it will do for a while,anyway”——這不是一個完全甘心的回應,她只是暫時接受了“把家作為王國”的安排。

這裡提請讀者注意,與前文的wall形成呼應,此處又一次強調了美麗的小院是被牆包圍著的,walled garden,社會文化的束縛給女孩的成長帶來了實在的影響,她害怕院牆保護圈之外沒見過的怪物(She had never seen any like those in the walled garden),但接下來的一句簡直妙不可言“她趕緊跑了出去(She hurried outdoors)”——一個高階幽默諷喻,她對“外部世界”感到害怕——於是,她“跑了出去”。同樣的,這很可能暗示著長大後的美麗終將離開這個滿是高牆的家的王國,這也再次與她結尾處那句話透露出的不甘於困縛相照應。

還記得上面說的嗎?翻過一頁後,她“在外面”遭遇了紙做的惡鷹(作者又一次前置強調了方位狀語,將outdoor一詞頂真又放到了下一頁的句首)。兩個看似兇險其實不然的命運隱喻在這裡交匯成雙重奏。

最後我們再來看看這個頁面裡的一處錯譯所導致的主旨簡單化和重要誤讀。

“飛馳的小馬、跳來跳去的熊和耳朵長長的獅子好像都跟著她。她已經忘了自己曾是個公主(Prancing ponies, bouncing bear, and long-eared lions seem to befollowing her. She had forgotten she was a princess)。”兩個中文譯本均翻譯為她(主動)把動物們拋在了腦後,也忘了她是個公主,滿身睏倦,只想回家,彷彿這個女孩子心裡只有小小的家庭,以此匯出家庭重於一切的簡單結論。

然而這裡出現的都是她帶上公主冠冕之前共同嬉戲的那些動物,也就是說,它們和美麗“做公主”的心願並無關聯。而下一頁里美麗是怎麼想的呢?如前文所言,她處於不斷的變化搖擺之中,根本沒有一個固定結論。前一刻她還歡呼回家比一切王國都重要,到了跨頁的右半邊,她又開始重新嚮往“一個屬於自己的王國”,並且表現出對神諭指示“這個小家就是你的王國和天堂,家裡的一切生命就是你的臣民”的不完全信任/接受態度。

綜合全文來看,動物們在美麗的想象中跟著她一起回家,與其說是展現歸家情結、一切以家庭為中心,不如說是她放不下那份遊戲時的自在快樂和訓練動物成功時的價值感和駕馭快感,所以希望能把這些快樂和有尊嚴的感覺帶回家,讓它們在這個她不能感受到足夠尊重和自在的小空間裡能延續下去。可以說,至多隻是歸途那段時間內的美麗覺得回家和單純的動物嬉戲比做公主重要、有趣罷了。

只有從整體上把握作品意圖、真正理解了人物,才能做出更準確的翻譯,如此讀者才能藉助上佳的譯文領會到文字中豐富的意蘊,能讀到“更好的作品”而不是被“打薄”的、簡單的“道理播種機”。

03

文學文字的“場外資訊”可以用來驗證我們對文字理解的判斷

好了,現在是時候可以來聊聊這個故事在文字文字之外的有趣資訊,看看剛才透過文字提示得出的作品意向判斷的效度如何。值得說明的是,文學文字的“場外資訊”首先只是場外資訊,它可以用來驗證我們對文字理解的判斷,加深或延伸我們對文字的某些理解,但不可顛倒本末以此為準繩去解讀文字。

前文說過,美麗是有真實人物原型的,“王美麗”不姓王,姓蒲(音)。安徽省饑荒期間,當時還是嬰兒的美麗被留在一個傳教士家的門口,在美國傳教士棄嬰收容所度過了她生命的第二年。後來,她被一位美國女士海倫·伯頓收養,在北京一所豪華的房子裡住了兩年。在海倫為小美麗所作的規劃裡,她大部分時間還是會居住在中國。因此,在海倫回家的一年裡,她仍將美麗留給北京一位窮園丁的妻子照顧,以便女孩儘早適應中國生活。

所以我們能看到作者在他的手記《美麗的故事》裡說美麗“大部分時間都用在管理她被寄養的家庭上了”。她是個非常有主見的小女孩,在真實世界裡,是她指揮、領導著聖玉(而不是相反)——一位三輪車伕的兒子,和其他大人小孩,安排他們如何給這位洋畫家做模特。畫家承認,在他本無法決定由自己的哪個中國朋友來做這本中國題材兒童圖畫書主角的時候,他遇見了美麗,正是她的智慧和主見讓她脫穎而出,“把其他人都擠出了故事。她就是那樣的女孩”。

“她比任何一個皇太后都有決斷”“她的事業是註定的,但不是作為圖畫書的女主角”。不知道漢德福思在手記裡寫下這些句子時是安慰具有女性主義傾向的讀者,美麗會有一個“光明”的未來,還是在調侃一個新誕生的“上層成員”和促使其誕生的世界之荒誕滑稽——一番性別、國族和階級身份的交集碰撞後,美麗從不幸的被棄者一躍成為後兩個維度內的上層成員、一個準管理者(甚至在這個小院內已經早早開啟了她的“治理”生涯),又或者是作為創作者的遺憾——相比一個隨處可見的統治者、成功地被社會化的管理者,好的文學總是更樂意將世俗意義上一切維度裡的邊緣者、失敗者、異於眾人者作為主角,作者知道自己大抵將眼睜睜地看著美麗以可以預見的方式成為某個領域成功的“皇太后”,而這一向前流動延續的時間也正是她與“文學主角”漸行漸遠的路程。

1948年,51歲的托馬斯·漢德福思去世。不久之後,《號角》為他出版了一本罕見的專刊,其中包括了一系列對其作出高評價的論文和讚美詩,及其文學和畫作藝術的重印本。

1937年,一座七百餘歲的中國石拱橋、北平對外唯一的通道——盧溝橋遭到日本軍隊的突然進攻,已然千瘡百孔的古國陷入更大的腥風血雨之中。這場以古老拱橋命名的危機讓在北平生活了六年的漢德福思不得不離開這個從童年起同樣因為一座古老拱橋就開始念念不忘、深深喜愛的國度和它那神秘的由兩道優美半圓相接所代表的陰陽宇宙。

同年,弗雷德裡克·梅爾徹在美國提議創立了專門獎勵優秀圖畫書作品的凱迪克大獎,未來它將成為世界範圍內表彰這一文類的最權威的獎項。一年後,漢德福思寫下的“中國女孩”故事將摘得這一獎項的桂冠,併為這一急於自我定位的年輕文類提供一個典範樣本。

1900年,三歲的美國男孩托馬斯·漢德福思來到塔科馬城市公園遊玩。在那裡,男孩見到了後來成為他人生最早記憶之一的美麗畫面:他在百合池上穿過一座質樸的月亮橋,水中圓弧與池上拱橋相接合成一個美麗的圓。

撰文丨王帥乃

編輯丨申嬋,肖舒妍

校對丨盧茜