對臺戲

《齊白石研究》一書中見有兩條幅,均為《紫藤》,並排一起。一為吳昌碩畫,一為齊白石畫,兩位繪畫大師唱起對臺戲來了。既是對臺戲,也就逗人看了這邊看那邊,看了那邊看這邊。

筆墨功力,難分軒輊,藐予小子,歎為觀止。左看右看,唯一不同者,齊白石畫中多出了兩隻小蜜蜂。妙哉,如無此物,怎能顯出花更妍而氣更香,為小蜜蜂乾杯。讀了下面的文章,方發現該文作者早就有言在先了:“兩隻小蜜蜂翩躚而至,為畫面增添了無限的生機與動感,不只是自然的活力,更是畫的靈魂,這些都是齊白石勝於吳昌碩的地方。”且也絮叨幾句由這兩隻小蜜蜂引起的感想:相比於吳昌碩,齊白石畫中多出的何止兩隻小蜜蜂,其畫筆之所觸及可謂包羅永珍,不避“順口溜”之嫌,邊想邊寫,柿子芋頭、扁豆絲瓜、玉米稻穀、螃蟹魚蝦、青蛙蝌蚪、蟈蟈螞蚱、螳螂螻蛄、麻雀老鴰、耗子松鼠、雞雛家鴨、墨硯燈蛾、蟬蛻灶馬、算盤銅錢、竹筐柴筢……

齊白石有詩:“五十年前作小娃,棉花為餌釣蘆蝦。今朝畫此頭全白,記得菖蒲是此花。”透出了箇中訊息,上述之所有入畫諸物,盡皆“五十年前作小娃”時之朝夕相伴者,即如柴筢粗笨之物,也“兒童相聚常嬉戲,並欲爭騎竹馬行”。

古人論畫有言“師古人”“師造化”。“青藤雪個遠凡胎,缶老衰年別有才。我欲九原為走狗,三家門下轉輪來。”齊白石對徐渭、朱耷、吳昌碩的崇敬拜服,詠之於詩,似“師古人”者。就其繪畫實踐看,如上所述,入畫諸物均生活中所習所見之物,亦即人所生存的自然環境物。既描摹之,必當觀察體驗,以研其理,又必當親而近之,由而生趣。理因趣,其理益彰;趣因理,其趣益濃。證以其畫,齊白石實是更著重於“師造化”。

就這兩幅《紫藤》也可看出師法的著眼點之不同。齊白石更多著生活氣、草根氣,以“趣”勝;吳昌碩更多著書卷氣、金石氣,以“雅”勝。

峰無語而壑有聲

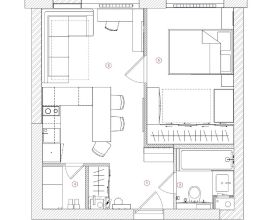

齊翁畫《白菜冬筍》(見附圖)跋語云:“曾文正公雲,雞鴨湯煮蘿蔔白菜,遠勝滿漢筵席二十四味。餘謂文正公此語猶有富貴氣,不若冬筍炒白菜,不借他味,滿漢筵席真不如也。”通篇“雞鴨湯煮蘿蔔白菜”“滿漢筵席二十四味”“冬筍炒白菜”,似是說嘴解饞,實則非也。言有此而意在彼,峰無語而壑有聲,出沒隱顯,煞是好看。

雞鴨湯、滿漢筵席、白菜冬筍,實是借來用以比、興。或比或興者,人之精神品格心態志趣也。試讀其詩:“何用高官為世豪,雕蟲垂老不辭勞。夜長鐫印忘遲睡,晨起臨池當早朝。齧到齒搖非祿俸,力能自食非民膏。”自食其力的平民百姓,只能吃白菜冬筍,滿漢筵席想吃也無。為了“雕蟲”“鐫印”,雖布衣蔬食而晏如也。攬鏡顧影,能不坦然自豪乎,寄興作跋,感於中而形於外也。跋中尤其搶眼的是“不借他味”。一個“借”字,使人想到“草船借箭”,箭可以借,戰船照燒,齊翁豈諸葛武侯乎。

“青藤雪個遠凡胎,缶老衰年別有才。我欲九原為走狗,三家門下轉輪來。”此固齊翁詩;“逢人恥聽說荊關,宗派誇能卻汗顏。自有心胸甲天下,老夫看慣桂林山。”不亦齊翁詩。“不借他味”,實乃借他家料調我家味,變別家之法作我家之畫,齊翁真諸葛武侯也。

鏡內映花 燈邊生影

白石老人有一畫,母雞馱小雞,無題無跋,就筆墨論,不能算作上品,但引逗我一看再看,蓋其中有味,味在未必有其事,當必有其理。

先說“母雞馱小雞”未必有其事。小雞雛翅不能展,爪尚無力,怎能到得母雞背上,我沒見過。抑或是母雞有辦法將小雞雛負之於背,我也沒見過。按“眼見為實”說法,暫曰未必有其事。

再說“母雞馱小雞”當必有其理。或禽或畜,也生養哺育,也有互愛,舐犢情深,烏鴉反哺。以人心度雞之腹,母雞必當愛雛,雛也必當愛母。示之以愛,“人”之母既能將孩兒攬之於懷,“雞”之母也可將雛負之於背。

在這是耶非耶的節骨眼上,母雞馱著小雞入畫而來。疑者則問,這小雞雛是怎地到了母雞背上的?我思摸八成是白石老人助了一臂之力,是畫筆起的作用。助人為樂,確切地說應是助雞為樂,使母雞小雞之愛,有如啞巴能言,得以傾吐,不亦快哉!母雞馱小雞使我感覺到了比懂鳥語的公冶長更進而善解鳥意的老頭兒的一顆心,正是這顆心,使整個畫面暖烘烘起來。

祝壽賀禮王佔海手繪真跡

¥980

購買

這幅畫把生活中的“本來如彼”的“彼”,畫成了“應該如此”的“此”,說是“無中生有”固然不可,說是“現實主義與浪漫主義相結合”似也卯榫不合。不妨以他自己說的“作畫,妙在似與不似之間”對對號。母雞馱小雞,未必有其事,不亦“不似”;母雞馱小雞,當必有其理,當然是“似”了。正是在這“似與不似”的間隙裡,才得以做出了這妙文章。