陳獨秀先生是一個合格的文化人,不是一個合格的革命家。

陳獨秀在新文化運動初期孤身扛起“新文化”大旗,以科學和民主的旗號招搖吶喊,召集了一批諸如李大釗,胡適等新文化運動的骨幹,推動國民的心思解放運動。當其編寫的《新青年》雜誌一發表刊印,頓時引起巨大轟動,被一些青年視為“空谷之足音,暗室之燈光”,給在迷茫中尋找國人往後之出路的有志之士以極大的希望,陳獨秀也成為新文化運動的領頭羊。

01 風流和尚蘇曼珠和官迷章士釗

在日本留學期間,他交往最熟的是章士釗、蘇曼殊二人,他們三人合租一屋居住。他自己酷愛西方文學,對雨果的《悲慘世界》佩服得五體投地。他說歐洲文學名著都涉獵了,沒有一篇能與《悲慘世界》匹比的。同時他自認對“小學”(即音韻訓詁)、《說文》考據最感興趣,終其生都研究不輟。

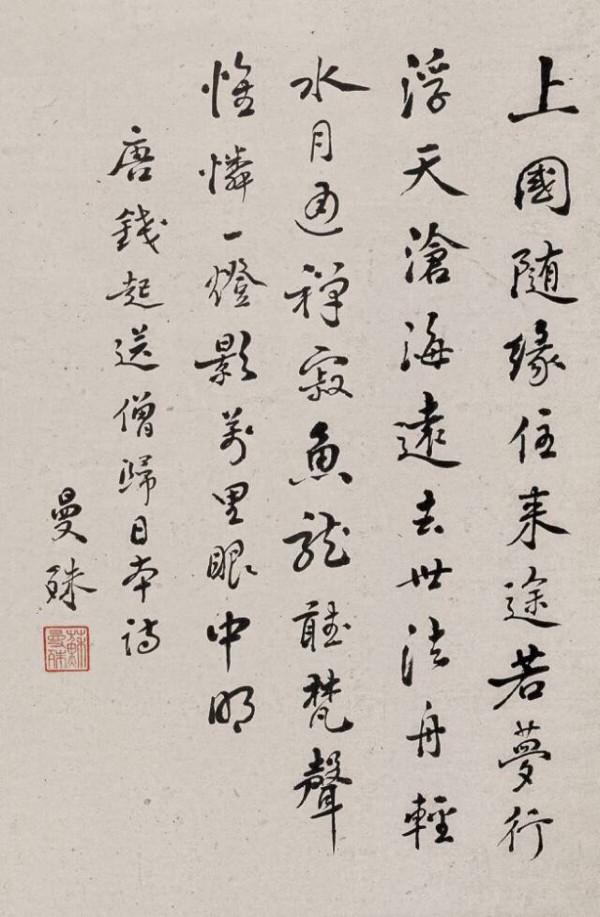

他說蘇曼殊是個風流和尚,人極聰穎,詩、文、書畫都造上乘,是大有情人,是大無情人,有情說他也談戀愛,無情說他當和尚。蘇曼殊作畫,教人看了如咫尺千里,令人神往,其吟詠則專擅絕句,發人幽思,字裡行間別有洞天。蘇曼殊譯拜倫、雪萊的詩都是用中國古體詩寫出的,既不失原意又屬重新創作,頗為奇妙。但又愛吃豬油年糕,實屬假和尚。

有一次三人斷炊,叫蘇曼殊拿幾件衣服去當鋪當點錢來買吃食,哪知蘇一去不返,他倆因不耐飢餓就睡了。午夜蘇才回來,手上拿了一本書在看。他倆問他:“錢呢?買了什麼吃的?”蘇說:“這本書我遍尋不得,今天在夜市翻著了。”他倆說:“你這瘋和尚!你忘記了我們正餓著肚子?”蘇說:“我還不是一樣,你們起來看看這本書就不餓了。”他倆氣得連罵幾聲:“死和尚,瘋和尚”,就蒙被而睡,而蘇將這本書看到天明,直到看完為止。

他說,章士釗和他倆不同,不愛文藝而致力於政法,是一個十足的官迷。當時章和一個大佐夫人戀愛,被大佐偵知,寫封信來要和章決鬥。他們三人商量叫章逃避了才免了一場大禍,否則章早已死在那大佐的刀下,也就不能在段祺瑞執政時當什麼司法部長和教育部長了。他說他們三人雖各有各的性格,各有各的志趣,但友情融洽,毫無芥蒂,可以稱得上摯友。

02 章太炎愛財

除這二人以外,陳獨秀和章太炎也時常過往,他很欽佩章的“樸學”,認為他是一個“國寶”,而章對陳的“小學”也十分賞識,認他為“畏友”。他說章太炎為人小氣,朋友向他借錢償還時還要付息,他竟受之而無愧色,是一個嗜錢如命的人,是一個文人無行的典型。

章後來給軍閥官僚寫墓誌、壽序一類的東西,一篇文章要五千至一萬元的潤資,便是他人格庸俗的表現。他說章太炎儘管對中國文史有很深的造詣,但也有可笑的偏見,章太炎認為甲骨文是宋朝人的偽造,這一偏見讓人看出章在這一方面的無知。

03 蔡元培包容忠厚

北京大學校長蔡元培請陳獨秀任北大文學長(相當於後來的文學院長),他說蔡元培是-一個忠厚長者,主張“相容幷包”,學術自由,只要言之成理,持之有故,不管是什麼學說,什麼主張,都可以到北京大學來講學。所以那時他既聘請李大釗、胡適、錢玄同、劉半農等所謂新派教授,也請了辜鴻銘一類的保皇派教授。

陳獨秀說,當時的北大是很有趣的,辜鴻銘上課帶一童僕為他裝煙倒茶,他坐在靠椅上,辮子拖著,慢吞吞地講課,一會吸水煙,一會喝茶。

蔡元培能容忍他這樣擺架子,一點也不生氣。對於陳、胡、錢、劉等人,也不管他們講什麼學派,什麼主義,即使他們把天吹得掉下來他也不管。一個講座,任學生自由去聽,也不阻止。陳很欽佩蔡的這種風格,說學術自由就應該如此。

04 李大釗品行高潔如北斗

他說對李大釗(守常)非常欽佩,十分敬仰,守常是一-位堅貞卓絕的社會主義戰士。從外表上看他是一位好好先生,從實質上看,他平生的言行如日月之經天,江河之行地,光明磊落,肝膽照人。

段祺瑞製造“三一八”慘案,他曾親臨前線;張作霖要逮捕他,事先他也有所聞,但他堅持崗位,不忍擱下工作。最後視死如歸,慷慨就義,面不改色,世人稱他為馬克思主義先軀,革命家的楷模,是一點也不過譽的。

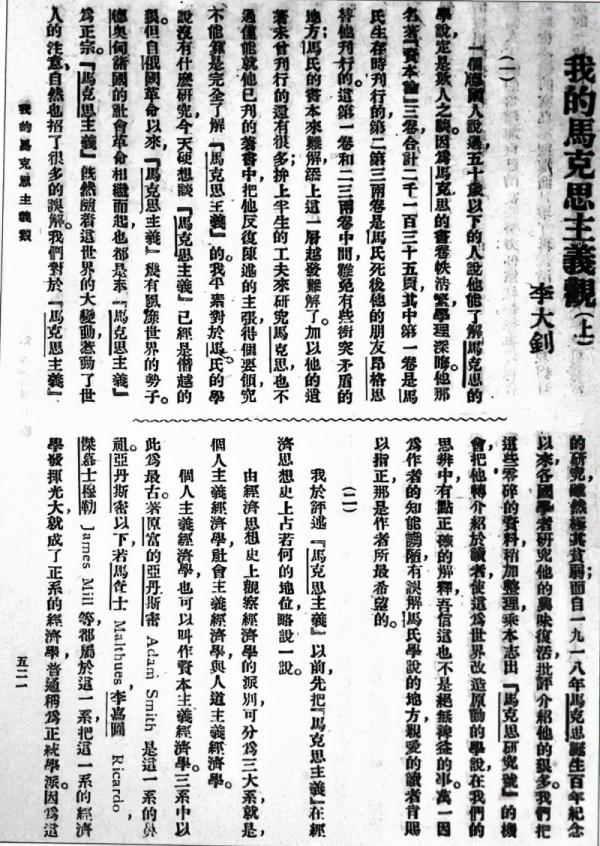

他對馬克思主義的研究,比當時的人深刻得多。他對同志的真誠,也非一般人可比。寒冬臘月,將自已新制棉襖送給同志,青年同志到他家去,沒有餓著肚子走出來的。英風偉烈應與天地長存。並自謙南陳徒有虛名,北李確如北斗。

05 與胡適的相互惋惜

在“五四”運動的前期,陳與胡適、劉半農、錢玄同等算是文字知交,都在《新青年》上發表文章,當時人們稱為陳、胡、錢、劉四支大筆。陳入獄後,胡適曾到監獄探訪,陳說胡適這個人實在難測,在《新青年》上有大膽狂言的勇氣,也寫過一些號角式的文章。對新文化運動也是有貢獻的。但他前進一步,就要停步觀望一下,後來他走了一步,就倒退兩步,這就難以挽救了。

當初我曾寄希望於他,同他談馬克思主義,有時他興奮起來,也說馬克思是思想家,但又退回到杜威那裡去了。胡對陳說,你相信你的馬克思,我相信我的杜威,各不相強,各不相擾,大家何必走一-條路呢?結果他從杜威走向蔣介石,走到華盛頓當了中國大使。

陳很為他惋惜。陳說,你若只作學術研究,也許不會被人鄙視的。胡適說,我也為你惋惜,你若不當政黨領袖,專心研究學術,想來也會有所成就而不致身陷囹圄的。胡適告訴陳獨秀,白話文學已建立起來,老舍、巴金、曹禺等是傑出的作家。陳問魯迅、茅盾呢?胡答,不見他們的作品,這兩位恐怕致力於文學為革命服務去了。胡的話帶有諷刺意味。

陳、胡的私交比較深厚,胡適說,沒有你的《文學革命論》,白話文學,難達今日之成就。陳說,沒有你的《文學改良芻議》,文學還會停在八股的牢籠中。

06 劉半農和錢玄同

陳談到劉半農,說他對音韻一道並沒有什麼研究,但在法國人面前大談音韻,以為法國人不懂音韻,不料法國的音韻學家把他駁得體無完膚,使他面紅耳赤,息鼓而逃。

一個人應該本著知之為知之,不知為不知的精神去做學問,不知並不羞恥,強不知以為知,必然要大丟其臉,弄到無地自容。劉半農就是“豬八戒的媽媽飄海一醜死外國人”,應引為教訓。

現在他死了,胡適寫的輓聯說:“守常慘死,獨秀幽囚,新青年舊友,而今又弱一個,打油風趣,幽默情懷,當年知音者,無人不哭半農”。陳說,此聯寫得不高明,但餘有同感焉。

關於錢玄同,陳獨秀說當時他是最激進的人物,每篇文章都“左”得出奇,但是後來他不“左”了,也不激進了。陳說他要封存一切古書,並要廢除漢字,你想他可“左”得出奇?

07 魯迅是戰將

談到魯迅,陳獨秀說首先必須承認,他在中國現代作家中是首屈一指的人物。他的中短篇小說,無論在內容、形式、結構、表達各方面都超上乘,比其他作家要深刻得多,因而也沉重得多。不過就我淺薄的看法,比起世界第一流作家和中國古典作家來,似覺還有--段距離。《新青年》上,他是一-名戰將,但不是主將,我們歡迎他寫稿,也歡迎他的二弟周建人寫稿,歷史事實,就是如此。

現在有人說他是《新青年》的主將,其餘的人似乎是嘍囉渺不足道。言論自由我極端贊成,不過對-一個人的過譽或過毀都不是忠於歷史的態度。總之,我對魯迅是相當欽佩的,我認他為畏友,他的文字之鋒利、深刻,我是自愧不及的。人們說他的短文似匕首,我說他的文章勝大刀。他晚年放棄文學從事政論,不能說不是-一個損失,我是期待他有偉大作品問世的,我希望我這個期待不會落空。

結語

觀陳獨秀先生的一生沉浮,可用章士釗在1926年贈與陳獨秀的話來形容:“不羈之馬,奮力馳去,不俊之坂弗上,回頭之草不齧,氣盡途絕,行同凡馬暗。”意思是說陳獨秀就像一匹脫韁無拘的野馬平坦大路不走,非得爬充滿坎坷的陡峭的坡,從不吃回頭草,就是要一口氣往前衝,走到底。如此這般不走尋常路,放蕩不羈,最後一口氣沒了,也還是會像普通的馬一樣倒地死去。

參考資料

濮清泉《我所知道的陳獨秀》,全國政協文史資料研究委員會編《文史資料選輯》第71輯,1963年