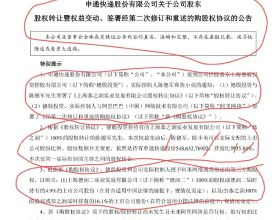

公元450年,以“元嘉草草”聞名於世的宋文帝劉義隆又想要北伐了。跟隨檀道濟參與過第一次“元嘉北伐”、深知其中兇險的沈慶之連忙諫言勸阻。劉義隆自己說不過,便授意身邊的丹陽尹徐湛之、吏部尚書江湛上前施展話術,沈慶之見狀也只能抱著恨鐵不成鋼的心態說出了一段至理名言:

“治國譬如治家,耕當問奴,織當訪婢。陛下今欲伐國,與白面書生輩謀之,事何由濟!”

沈慶之的話初看之下的確沒錯,既然文武有別,那麼自然是“讓專業的人幹專業的事”。但翻開史書,文臣“知兵”的例子,卻又有不少。

文臣到底能不能帶兵打仗?

1亦文亦武漢代之前的培養模式

如果按照儒家的歸類方式,文臣可謂撐起了中國戰爭史的“半邊天”。比如被天下讀書人奉為“祖師爺”的孔子,不僅本人在“隳三都”的政治運動中親自率軍擊敗了叛軍,孔子的弟子中更有以魯國弱旅大勝強敵齊國的冉有等軍事人才。

孔子知兵善戰,孔子的偶像周公更是能征善戰。周武王姬發病逝後,姬旦對內輔佐侄子周成王姬誦繼位,對外則親自率軍平定周朝宗室勾結殷商遺民所發動的“三監之亂”,他一路東征,征服了奄國等東夷部落,可謂是戰功赫赫。

周公在軍事領域的成功,極大鞏固了其政治地位,以至於後世諸多權臣都以之為榜樣。後世演義中,漢末三國時代魏國的曹操、司馬懿;蜀漢政權的諸葛亮、法正、蔣琬;東吳的魯肅、陸遜、諸葛恪等人似乎都是以文臣的身份掌握著一國兵權。正是由於這些歷史人物的故事太過於膾炙人口,以至於後世很多讀書人想當然地以為“羽扇綸巾”的是自己,在“談笑間”便能令“檣櫓灰飛煙滅”。

扇扇子的是諸葛亮,但“羽扇綸巾”其實是周瑜。來源/電視劇《三國演義》片段

仔細梳理從商、周到魏晉的歷史,我們不難發現,這一時期的人才培養和信用體系仍未出現明顯的文、武分野。如商周時代的大小貴族為了維繫在宗室家族中的政治地位,往往文武兼修,商朝末代君主帝辛便不僅“資辨捷疾,聞見甚敏”,更兼膂力過人,可以“手格猛獸”。

春秋時代,孔子首開“有教無類”的私學先河,但課程卻不僅限文教。當時的“六藝”之中包括軍事用途的“射”與“御”,細說起來,“五射”的“白矢”(箭穿靶子露出白刃)、“參連”(前放一矢,後三矢連續而去,矢矢相屬,若連珠之相銜)、“剡注”(矢發之疾,瞄時短促,上箭即放箭而中)、“井儀”(四矢連貫,皆正中目標),放在後世都是神箭手級別的要求。在“御術”方面,無論是保持勻速行進的“鳴和鸞”、透過涉水路段的“逐水曲”,還是高速穿行狹窄路段的“舞交衢”、在行進間射殺獵物的“逐禽左”,都可謂是“從嚴、從難、從實戰出發”的駕駛技術培訓。

這種“文武合一”的教育模式,顯然僅適應於春秋那種“君子不重傷、不擒二毛”的低烈度戰爭形勢。隨著“爭地以戰、殺人盈野;爭城以戰、殺人盈城”的戰國時代來臨。各國開始透過內部改革來擴大軍隊的規模。在這種“農夫皆操戈刃,童稚亦登冊籍”的背景之下,為了“忽悠”更多的人加入軍隊,自然必須建立起全新的升遷體制。是以,魏國李悝推行廢除世襲、重視“武卒”的變法以來至商鞅在秦國推行基於軍功的“二十等爵”體系。赳赳武夫正式躍升為各國的新貴階層。那些“知兵”的文臣更是將歷史舞臺讓位給了白起、廉頗、王翦、李牧等戰國名將。

魏國李悝推行廢除世襲、重視“武卒”的變法。來源/網路

秦漢雖然一統中原,但卻面對北方遊牧民族不斷南下的挑戰。因此,一度延續了戰國末期“重武輕文”的政治格局。周勃、周亞夫父子憑藉著在軍中的威望先後拜相,衛青、霍去病以大司馬的名義開設幕府幹涉國家日常事務的情況下,文臣能夠保住原有的政治基本盤都算不錯了,自然不敢奢望能夠染指軍權。

好在,漢武帝劉徹並非一味崇尚武力,在其所倡導的“罷黜百家、獨尊儒術”的思想體系下,文臣集團逐漸抬頭。不過值得注意的是,西漢末年以文士自居的王莽家族之所以能夠權傾朝野。靠的並非是道德文章和儒林名望,而是其家族之中先後有五人出任大司馬、掌握著兵權。

在兩漢之間的亂世中,起兵於南陽的漢光武帝劉秀最終脫穎而出。但坐穩江山之後,他不得不給予曾鼎力支援自己的地方豪強更多的優待。這些豪強依託著雄厚的家底和壟斷官爵而形成政治影響力,很快便形成了“門生故吏遍天下”的門閥體系。基於“唯才是舉”的目的建立起的“察舉制”,也很快成為“拼爹”的遊戲。

2儒將≠文臣著名“知兵”文臣也都是武將

隨著備受壓迫的底層百姓高呼著“蒼天已死”的口號,點燃名為“黃巾起義”的野火。東漢帝國的大廈搖搖欲墜。以曹操、袁紹為首的門閥子弟與以劉備、孫堅為首的地方豪強以各自的方式在這場亂世中火中取栗。雖然由於各自教育背景的不同,曹操的文學修養較之其他漢末群雄要高上一大截。但從其履歷來看,曹操從洛陽北都尉、騎都尉起家,其“挾天子以令諸侯”之初的職務也是司空、行車騎將軍事,可謂是純正的武將。

作為曹魏帝國的掘墓人,司馬懿是以丞相府“文學掾”的職務被徵召的,卻很早以參與軍事機要。司馬懿在曹丕生前雖深受信任,但鮮有軍功,是以在曹丕臨終時的輔政大臣名單中位列中軍大將軍曹真、鎮軍大將軍陳群、徵東大將軍曹休之後。而真正令司馬懿後來居上的恰恰是其走上前線,在與吳蜀的拉鋸戰中無役不與,最終從驃騎將軍憑藉軍功一路升任至武將巔峰的大將軍一職。從這個角度看,司馬懿也有戎馬半生的武將經歷。

司馬懿。來源/電視劇新《三國》截圖

同理,諸葛亮在劉備帳下的第一個職務是“軍事中郎將”、法正和蔣琬則擔任過蜀漢政權的“護軍將軍”和“撫軍將軍”。魯肅、陸遜和諸葛恪在東吳則分別以贊軍校尉、海昌屯田都尉、拜騎都尉起步,因此嚴格意義上來說上述眾人都應該歸入武將的範疇。只是《三國演義》等民間傳說中為了滿足受眾的需要,刻意將其形象描述得溫文爾雅,是以這些本應被算作儒將的三國人物之被後世誤認為文臣。

魏晉南北朝時期,清談逐漸成為士大夫的主要交際手段。要想打進上流社會,嘴皮子功夫不過硬顯然是不成的。於是很多武將也不得不跟著附庸風雅。如東晉名將謝尚、桓溫等人便喜歡與口若懸河的名士殷浩、劉惔等人結交。久而久之,桓溫雖然未必健談,但評點他人的毒舌卻是“神功大成”,面對太原王氏的後起之秀——王濛、王述,一句“輒翣如生母狗馨”(就跟身上插著漂亮羽毛扇的母狗一樣)。

有趣的是,桓溫雖然附庸風雅,但好歹在軍事上還有些成就。足以在劉惔見其在雪天戎裝行獵嘲笑說:“老賊欲持此何作?”自傲地回答:“我若不為此,卿輩那得坐談?”但反觀名滿天下的殷浩被桓溫的政敵提拔為都督揚、豫、徐、兗、青五州諸軍事的“中軍將軍”後,卻因為不諳軍事而在北伐中大敗而歸,最終被廢為庶人。

桓溫雕像,攝於遂寧中心商務區。攝影/古里仁,來源/圖蟲創意

對於殷浩的慘淡收場,與之明爭暗鬥了大半生的桓溫曾說:“(殷)浩有德有言,向使作令僕,足以儀刑百揆,朝廷用違其才耳。”言下之意是,殷浩品格高潔,能言會道,其實很適合去當尚書令和僕射,他的失敗與其說是才能不足、不如說是東晉用人不當。

桓溫這話雖然說得中肯,但卻忽視了一個重要的現實。東晉高層之所以選擇任用殷浩,並非是真的看重其名望或才能,而是看重其與桓溫的長期對立。這種基於“以文制武”這種政治制衡的胡亂用人,殷浩不是第一個,更不會是最後一個。甚至隨著南北朝亂世的終結,科舉制度於隋唐兩代正式確立,這種局面更將愈演愈烈。

值得一提的是,隋唐兩代雖首行科舉,但在隋朝短暫的統治時期及所謂的唐初盛世之中,以關隴軍事貴族為首的門閥勢力依舊佔據其政治生態圈的上層領域。直至武曌為鞏固自身的政權,大肆屠戮李唐宗室和勳貴階層,大唐本土和外來的寒門子弟才逐漸有了出頭之時。

打破階級和民族壁壘所釋放的巨大能量,令李唐在李隆基執政時期達到了國力巔峰。但這種局面很快便以安祿山為首的胡人職業軍官團的叛亂打破。“安史之亂”的爆發固然有著多重偶然因素的疊加作用,但其背後也蘊含著歷史的必然。

畢竟,嚐到了權力甜頭的寒門子弟必然不甘於永遠充當為世襲貴族服務的工具人,而那些掌握兵權的武將顯然更易於在為上位者衝鋒陷陣的炮灰和替自己而戰的軍閥之間做出選擇。是以,在安祿山之後秉承著“天子寧有種耶?兵強馬壯者為之爾”理念的亂世梟雄多如過江之鯽。

3明星效應從趙宋“知兵”文臣韓琦說開去

唐中葉至五代十國延綿藩鎮割據之所以會被黃袍加身的趙匡胤所終結,倒也並不是這位出生於洛陽夾馬營的“香孩兒”是什麼“天降偉人”。而是宋太祖起於行伍,早已在半生的戎馬中看透人性、掌握了那些石守信等老兵痞們的真實訴求。

正如其在那場膾炙人口的“杯酒釋兵權”中所說:“人生如白駒之過隙,所為好富貴者,不過欲多積金錢,厚自娛樂,使子孫無貧乏耳。爾曹何不釋去兵權,出守大藩,擇便好田宅市之,為子孫立永遠不可動之業,多置歌兒舞女,日飲酒相歡以終其天年。我且與爾曹約為婚姻,君臣之間,兩無猜疑,上下相安,不亦善乎!”顯然,在上位者的給予無限接近於你的慾望天花板時,沒人會傻到把腦袋別在褲腰帶上去造反。

趙匡胤。來源/電視劇《大宋傳奇》截圖

當然,上位者的恩賜不可能自上而下的滿足所有人。於是乎,對於中下層的武將,趙宋王朝不可避免的仍要採取一系列措施予以控制,其中最重要的一點自然是打著所謂“與士大夫共治天下”的旗號,聯合文士集團形成對武將階層的壓制。

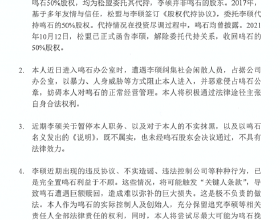

趙宋王朝基於自身的政治基本盤選定“重文輕武”的道路,本是無可厚非。但除了得到君主青睞計程車大夫集團、在國家制度框架上形成對武將階層的壓制外,更憑藉著對輿論的掌控,樹立起一個又一個“文臣知兵”的形象,一點點從根本上瓦解了武將集團的自信。

“軍中有一韓,西賊聞之心膽寒;軍中有一範,西賊聞之驚破膽。”

這首民謠出自何人之手今天已無從考證,從與西夏政權的交戰記錄來看,所謂“西賊聞之心膽寒”的韓琦,實則是個“送人頭”的高手。為了謀取個人政績,韓琦到任陝西前線後便不顧宋軍屢戰屢敗的現狀,制定了“並出一道,鼓行而前,乘賊驕惰,破之必矣”的進攻計劃。不等韓琦正式出兵,西夏的李元昊就打上門來。

韓琦。來源/電視劇《清平樂》截圖

按理說,面對遊牧民族來勢洶洶的攻勢,中國歷史大多數名將所採取的戰略都是先依託邊境的堡寨遲滯對手的攻勢,等待對方師老兵疲之後,再集中已然集結起來的優勢兵力展開攻擊。但偏偏韓琦就是不願意走這樣的“老套路”,在部隊尚未完成集結的情況下,他便已命部將任福率軍去截斷李元昊的退路了。

讓一支馬步混編的宋朝地方軍去迂迴包抄以騎兵為主的西夏軍隊主力,韓琦的這一部署可謂“有創意”。為了保證任福可以貫徹自己的戰略思路,韓琦還特意囑託對方,深入西夏境內之後,如果能打自然一定打,不能打也要依託地形阻擊對手。如果任福不按照自己的意圖操作,那麼即使有功,也將以違抗軍令的罪名處斬。”

韓琦。來源/電視劇《清平樂》截圖

戎馬半生的任福,頂著強大的壓力出征。一路上取得了幾場小規模接觸戰的勝利,但這點成績顯然無法完全滿足韓琦的要求,只能帶了幾千騎兵不斷向前突進。直至在那個名為“好水川”的地方,遭遇到了李元昊所部主力。

後世很多講述那場戰役的文章,會刻意強調西夏軍在預設戰場附近故意留下幾隻大木箱子,起初宋軍聽到盒子裡有異動還不敢輕動。直到任福抵達,強行命令士兵將箱子開啟。結果數百隻禽鳥同時飛躍而出,為西夏軍隊指明瞭宋軍所在的位置,併發出了合擊訊號。

這個堪比“潘多拉魔盒”般的小故事,韓琦成功把“好水川之戰”失利的責任推給了任福,彷彿不開啟那些盒子,宋軍便不會被發現,更不會被圍殲。但事實上,抵達好水川之前,任福所部為了執行韓琦的戰略部署已經連續展開了數日的強行軍,最後幾天甚至斷糧。面對轉入內線作戰而兵力、士氣都佔據優勢的對手,任福沒有丟下自己的袍澤,而是以“吾為大將,兵敗,以死報國爾”的決心挺身死鬥,最終戰死沙場。

大臣討論場景。來源/電視劇《清平樂》截圖

“好水川之戰”中戰死的宋軍親屬,在韓琦的必經之路上拿著舊衣、紙錢招魂,上演一出生離死別的人間悲劇,他也只是簡單的被調職他用,不過幾個月便風風光光地殺了回來。接下來的幾年裡,宋軍在與西夏的交鋒中依舊敗多勝少。但又有什麼關係?只要戰報寫得好,皇帝不在意,韓琦依舊是那個“西賊聞之心膽寒”的軍中“一韓”。

4“知兵”與“知將”文臣與武將的區別

宋朝的重文輕武,到了明清更甚,逐漸發展成文臣領導武將、武將帶領士兵的局面。有明一朝 “以文御武”,是以明代“知兵”的文臣層出不窮,其中真正可謂成功的僅有于謙、胡宗憲、張居正等寥寥數人。他們的成功都不以善用兵自詡,而是著重於選將任能、籌措糧秣以及厲行賞罰。

如受命於危難之際的于謙,在保衛北京的過程中大膽啟用陶瑾、高禮、孫鏜等將領,並調集南北兩京、河南的備操軍,山東和南京沿海的備倭軍,江北和北京所屬各府的運糧軍,立即奔赴順天府,依次經營籌畫部署。

針對北京城內軍械不足,于謙一方面命令工部加緊趕製,一面將南京庫存兵器的2/3調入北京,補充守城部隊。甚至還派人到土木堡收集明軍潰敗時丟棄的軍械。

影視劇中的于謙。來源/電視劇《大明風華》截圖

在糧食儲備和運輸方面,于謙一方面徵集大車命令官軍去運糧,一方面向京城內的百姓發出告示,誰願意出城搶運糧食,在得到運費的同時,每運20石糧食還會獎勵一兩銀子。幾天功夫,通州糧倉的糧食全部被運到京城儲存起來,充足的糧食儲備穩定了軍心民心。

于謙准許官兵預支半年軍餉的做法更讓全軍上下歡呼雀躍。正是憑藉著兵力和物資儲備上的優勢,明軍一掃“土木堡之敗”後的頹勢。最終在北京城下擊退了來勢洶洶的瓦剌大軍。

嘉靖年間受命清剿倭寇的名臣胡宗憲,同樣慧眼識人。他重用的俞大猷、戚繼光等均在戰場上屢立戰功,成為抗倭前線的中流砥柱。只是胡宗憲權柄有限,還需要親自帶兵前去救火。

與指揮不動一線的胡宗憲相比,張居正的御下之術可謂登峰造極。在培養和信用戚繼光、李成梁兩員名將時,張居正經常給予敲打。如鎮守遼東的李成梁親,原本立功,下面巡撫已為他申請封爵,張居正卻親自導演了李成梁所部“殺良冒功”的政治風波,又並不繼續追責,給予希望。眼看胡蘿蔔近在咫尺,李成梁只能兢兢業業,積累戰功終於在“東昌堡大捷”後,在張居正授意下,遼東巡撫上奏為李成梁請功。萬曆七年(1579)五月,明神宗朱翊鈞下旨冊封李成梁為“歲支祿米八百石”的寧遠伯,並特許其一子可以世襲衛所指揮使一職。此時的李成梁表現得頗為恭順,竟主動上奏請辭。明神宗朱翊鈞為此特意批示:“(李成)梁屢立奇功,加恩非濫,諭殫忠奮勇,以圖報稱,不允辭”。這種讓武將畢恭畢敬、不敢造成的本事,是文人知兵的典範。

以文人統兵的巔峰當屬曾國藩。曾國藩本人不善軍事,這才有“屢戰屢敗、屢敗屢戰”的典故。他的能力在於善用人、善籌劃。最終一手打造出一支頗為強大的湘軍。當然,此時已經是洋槍洋炮的時代,武勇已經過時,戰爭打的是武器和後勤,不久清朝廢了武舉,開辦講武堂,當將軍是要上軍校的。

曾國藩在軍營。來源/電視劇《太平天國》截圖

縱觀中國歷史,文人確實可以透過不斷的學習逐漸成為一個軍事家。但理論上的知識距離成功實踐終究還有很大的距離。更何況戰爭本就是一項極為複雜的系統性博弈,並非個人的天賦、努力與否能決定的。因此,在歷史上我們不難發現那些如王陽明、曾國藩等真正在戰爭中嶄露頭角的文臣,他們所具備的優勢從來不是“知兵”,而是“知人”“用人”和“會作人”。

武將們呢?他們在“重文輕武”的千年魔咒禁錮下,逐漸失去了精氣神,成了赳赳武夫,在“文臣知兵”的大環境下任由擺佈,成了衝鋒陷陣的工具人。所謂“好男不當兵,好貼不打釘”。

到了明清時期,最優秀的人才是一心一意科舉做官,不願意去當兵,畢竟武職空間有限,地位又低,實在是挺鬱悶。

事實上,為了打仗,正是在重文輕武的宋朝開始了“武舉”,確定了三組考試的程式和外場考武藝、內場考策論兵書的考試辦法,武舉制度臻於規整。當時,武舉不能只有武力,還要考問軍事策略,比如孫子兵法。

明代武舉“先之以謀略,次之以武藝”,把軍事謀略置於軍事技術之上,如果在謀略上考試不及格,不能參加武試。明代的軍事職位多是世襲,加上行伍提拔,武舉選將只是個補充形式。值得一提的是明後期的名臣熊廷弼,他是一位難得的文武通材。《明史》本傳說他“身長七尺,有膽知兵,善左右射。”據說,熊廷弼先是萬曆某科湖廣武鄉試第一名,後棄武從文,又中萬曆丁酉湖廣鄉試第一名,次年登進士。這在歷史上的確是獨一無二的事情。這樣一位文武雙全的熊大人,當了兵部右侍郎、遼東經略,一度讓後金的努爾哈赤的攻勢受阻。他招集流亡,整肅軍令,製造兵器,鞏固守備,讓後金一方一籌莫展。最終熊廷弼與廣寧巡撫王化貞不和,終致兵敗潰敗,坐罪下獄。

文臣知兵?談何容易。