馬建紅(法學博士)

一個人在不同的年齡段讀同一本書,關注點和感受是不同的。譬如年輕時候讀《紅樓夢》,會著重於在有關寶黛愛情的章回段落中徘徊,而人到中年時重翻紅樓,卻對寶黛之間無果的愛情多了一分了然,與此同時,則有可能由於別的因緣,對其他章節發生興趣,如本人即從自己所從事的法史專業的角度,讀出了“葫蘆僧判斷葫蘆案”中的趣味。其實,看小說的時候如此,閱讀學術書籍時也是如此,比如多年前讀杜維明先生《現代精神與儒家傳統》一書時,只會從總體上感覺其“說得在理”,當近日再次翻檢該書時,卻因著年齡與閱歷的增長,而對其中某些具體的主張有了更深一層的感悟。

我們對待傳統的態度,總會籠統地說要“取其精華,去其糟粕”,至於何為精華,何為糟粕,卻也是言人人殊,因為即便是一些公認的糟粕,也有人想要去復興,比如前些年就有一些女德宣傳者,倡導女性回到廚房,甚而至於提出了要恢復女性纏足的陋習!當然,這種極端的例子畢竟是少數,絕大多數人也能判斷出其“糟粕”的性質,而對於其他比較中性的傳統,則需要我們在分析研究的基礎上進行一番細緻的甄別,以期剔除其中的糟粕,將真正的精華髮揚光大。

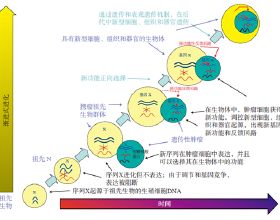

每一個時代的人,無疑是既生活在“當下”,又始終生活在傳統中,我們無論如何前衛或現代,植根於骨子裡的傳統的文化元素,都為我們提供瞭解決當下問題的思維方式與路徑。我們總會在不經意間,延續著傳統中的生命力。

杜維明先生的《現代精神與儒家傳統》中,專門有一節講“傳統的生命力”問題,其中提到上世紀八十年代東南亞工業興起的時候,“認為有幾種體現現代傳統價值的東亞現代性是日本和四小龍共有的特色”,即“權威政治、家庭在社會所起的積極作用、考試製度、儲蓄習慣、地方組織乃至濃厚的人際關係等等”,而這些現象則都與儒家傳統有關,儒家傳統是日本和四小龍崛起的一種起特殊作用的文化因素,而這些東南亞工業國家的發展,則證明了儒家傳統具有頑強的生命力。

時過境遷,杜先生其時的研究範例,在三十多年後已經發生了很大變化。不過,以其所總結的儒家傳統價值的特色,來觀察改革開放後的中國,也具有相應的證明力。

杜維明先生借用美國學者白魯恂的觀點,來解釋權威主義是東方政治文化的特色這一主張。權威主義和強烈的依賴性有密切的關係。與西方國家兒童相比,東方國家兒童的依賴性不僅時間長,而且感情也特別的強烈,父母親對兒童的愛護甚至溺愛也非常普遍。因此父母親的權威從小就建立起來,經過各種不同的社會化方式,表現在政治上的運作即是一種權威主義。撇開權威主義的政治意義不談,僅從權威主義得以形成的依賴性來看,比如在父母和子女的關係上,不少家長對子女的愛護有時候可以用無原則和無底線來形容,以至於養育出了一批沒有獨立生活能力和思考能力的巨嬰、啃老族。而父母不僅干涉子女的情感問題,為子女的婚姻“把關”,而且在子女遭遇挫折甚至是違法犯罪時,父母會習慣性地替子女出頭“擺平”,以至於出現了雲南孫小果案那樣的悲劇。

就家庭在社會上所起的作用這一點而言,在當下也有體現。儒者講求修身齊家治國平天下,這在古代的宗法制度下,家長族長在維護家族秩序方面的作用是不言而喻的。在當代由父母子女構成的小型家庭中,父母的言傳身教也很重要,三觀不正的家長,很難教育出身心健康的子女。

中國人對考試的重視,在世界上大概也是數一數二的。自從隋煬帝創立科舉制以來,大多數中國人無論窮富貴賤,唯一的出路就在於能在考試中高中,名落孫山即意味著喪失了出人頭地的機會。在當代,自從恢復高考制度以來,高考也曾發揮過一考定終身的作用。人們對於分數的崇拜,導致中國的家長們在教育投入上非常高。

杜維明先生還提到,在中國的文化裡,最好的哲學家一定是接觸民間文化的,他們從小就從他的母親、保姆、親友那裡接觸到民間文化,而使自己的思想具有強烈的民間色彩。所謂的精英文化,是民間文化的結晶。譬如儒家哲學中最精粹的思想,是老百姓人倫日用之間一些基本的做人的道理的精緻陳述。在儒家的傳統裡,一個儒者,“即所謂計程車或者君子,他所提出的觀點或道理,如果不能在老百姓人倫日用之間發生作用,對他來說是一大諷刺;如果他講的一套東西離開了教室,外面的人就聽不懂,對他是一大威脅……在中國社會里,一套道理有沒有說服力,就要看百姓人倫日常之間有沒有實際的作用。”

依然存活於現實中的傳統還能舉出許多,它們具有頑強的生命力,從各種層次上影響並塑造著我們的生活,我們的任務,或許就在於發現它們,認識它們,並透過各種途徑去延續它們吧。

漫畫/陳彬