張中臣/口述

孔寧婧/撰文

呱呱/編輯

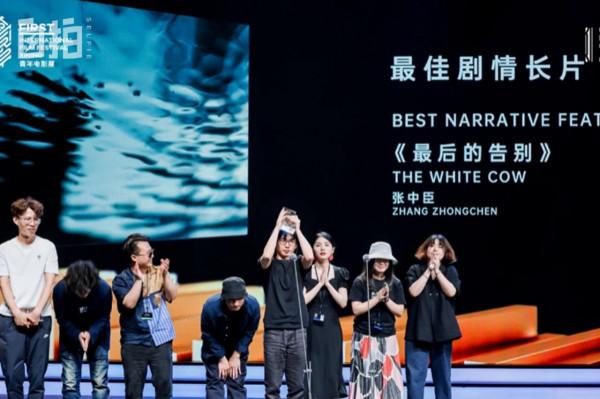

我是張中臣(@張中臣導演),兩個多月前,我在西寧的第15屆FIRST青年電影展上拿了最佳導演,我導的片子《最後的告別》拿了最佳劇情長片獎。

在做導演之前,我是一名在北京電影學院旁聽的保安。

得獎對我自身的改變不是很大,是外界對我的看法有了很大改變。

拿獎之後,一時間有好多資方和專案找我,身邊的人對我做電影這件事的態度可能也不一樣了。以前老家的人總好奇我怎麼還在做電影,覺得這個行業不靠譜,我回家時特別害怕見那些親戚。現在他們應該都知道我得獎了。

我的老家在安徽最北邊,宿州市碭山縣下面的張莊村。它的地理位置比較特殊,東望江蘇,北臨河南,是三省接壤的交界處。1991年,我在村子裡出生,上頭有一個大哥和一個姐姐。

村子裡是一個熟人社會,鄰里間來往密切。上世紀90年代,農村沒有電影院,也沒有網際網路,孩子們聚在一起,不是玩泥巴、就是去河裡捉泥鰍。夏天的夜晚,家家戶戶都不鎖門。農村車輛少,但樹木密集,大樹底下好乘涼,鋪一張涼蓆在院子裡、在屋頂上,就能睡一個好覺。晚上斷電了也不怕,天朗氣清,夜空裡總有月亮和星星。

當時家裡的電視收不到好的臺,我和我姐總跑去朋友家看電視,看老版的《射鵰英雄傳》。晚上八點多,天黑了,農村沒路燈,我們就舉著手電筒跑回家,或者直接在鄰居家睡一覺也行。村子裡沒事的時候,大家互相串串門,遇上誰家結婚了,誰家有喪事了,大家都趕過去幫忙,出出主意,打打雜。

小時候跟哥姐沒留下什麼合影,這張是2013年,我們去青島海邊玩時拍的。(左邊是哥,中間是姐,右邊是我)

碭山盛產梨,所以我們那邊有大片的果園。我們家有五六塊地,種花生,種油麥菜,但果樹是最主要的,梨、桃和杏子,從小我就能吃到很多水果。我是家裡的老么,屬於超生的那個,沒有分到地,小時候我媽媽跟我開玩笑,指著我說,你是沒地的人,你少吃點。

農村的地常常是分散的,東邊一小塊、西邊一小塊,都靠我媽一個人顧著,跑東跑西,確實辛苦。我們偶爾會幫家裡幹些簡單的農活,鋤草、澆地、授粉、撿樹枝,將果子打包成箱,但也幹得不好。

即便有這幾塊地,家裡的經濟情況也是一年不如一年。2000年是一個特別明顯的分界線,家裡賣梨一年收的錢,去掉農藥錢,是不回本的。村子裡梨樹種得多了,梨的價格一直往下降,不單是我們一家,整個村子都不景氣。2008年之後,老家好多人就放棄種梨樹,外出務工了。

村裡教育條件不好,好多孩子,特別是女孩,讀完小學和初中就要出去打工,但我們家的三個孩子都順利讀書了。這跟我爸是一名鄉村教師有關,就算是家境貧困,在我們兄弟姐妹讀書這件事上,父母從不含糊。

我爸高中畢業去了徐州師專進修,回來後就在村子裡教書。他喜歡寫詩、寫小說,下班回家後就一個人沉浸在文字的世界裡,晚上總能看到他坐在蠟燭下。那時沒有電腦,都是手稿,現在家裡還有很厚一疊。直到我長大之後才知道,這裡面記錄了很多他的生活經歷和感悟。

因為這個事,我母親總跟他吵架,覺得他不好好種地,不務正業。也不應該做什麼老師。在農村,多數時候用錢來衡量價值,教師的工資特別低,一個月也就200來塊,是能受到一定的尊敬,但在別人的聊天談話中,能感受到,更多的還是看不起。每到寒暑假,我爸會外出打工賺錢,做工地上又苦又累的活,他第一次去西寧,就是去修高架橋。

在我們那裡,八個村子歸屬一個大隊,一個大隊會有一所學校。我爸在大隊學校的初中部教語文和地理,不過我從沒上過他的課。小學五年級,我就不在大隊的學校裡唸書了,被爸媽送到另一個很偏遠的鎮子上的私立學校。私立學校的師資和教育更好,只是學費貴一點,是大隊裡的三四倍吧。

除了學校本身之外,我不知道爸媽把我轉走,有沒有那件事的原因。

那件事發生的時間在我腦海裡很具體,是2000年左右,某一年8月31號晚上。因為第二天是9月1號,開學我們就上四年級了。而我發小再也無法踏入新學期了。他是我小時候最好的玩伴之一,成天待在一起。8月31號晚上,他被他自己的父親殺死在家裡。

發小的父親長期有精神上的問題,那個時代的農村比較封閉,可能後天又受到一些刺激,在精神失常後,做出了這件令所有人都意想不到的事。

我知道我們那兒經常有偷東西的,但殺人是第一次。每天每時每刻都有人在離開,當你身邊的人突然地走了,你還是會受到刺激。

村子裡同年級的孩子本來就很少,加起來不過三四個,我們每天一起上學、放學,但這個小群體突然少了一個人。九、十歲的孩子心裡的那種感受是說不清的,我們也都很默契地不再提起。

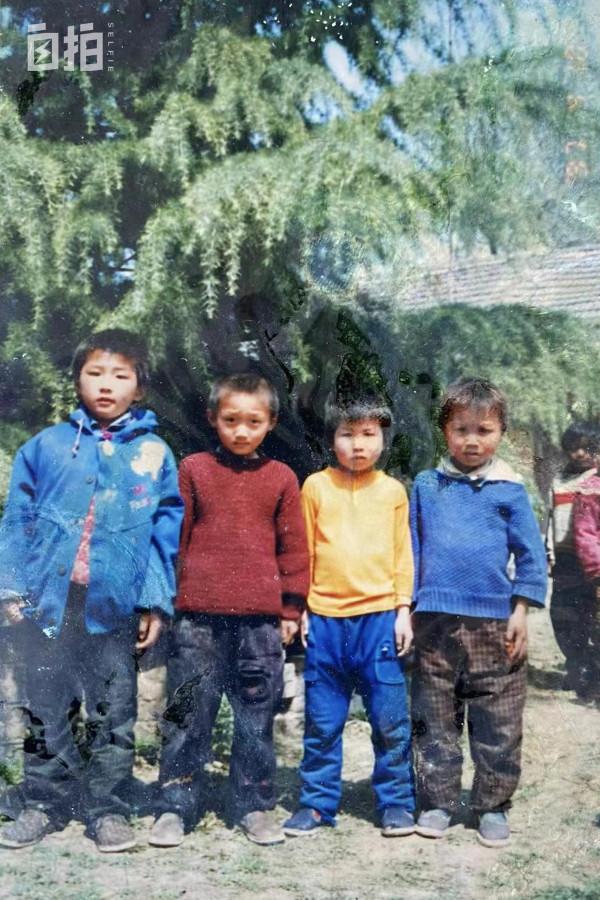

九歲時,我和小學同學的合影,其中沒有我發小,發小比我低一年級。

但這件事存在的痕跡無法被抹去。發小的墳就在我們上學的的必經之路上,一個我們經常會去玩耍打鬧的河溝旁。每次經過,心裡總不舒服,特別是天色暗下來之後,隱隱地害怕。時間久了,我們很少再走那條路。

我變得更沉默、封閉了,不愛和別人交流。這種影響似乎輻射到了整個村子。熟人社會的氛圍驟然凝固、壓抑,好像一切都變了,大家沒辦法再像以往那麼和諧、愉快了。在這之後的一年,我轉去私立小學上學,和我們村好多人的聯絡自然少了。

五年級的我開始寄宿學校生活,兩個禮拜回一次家。在私立小學,老師總給我們灌輸競賽意識,他會直接點明:你要和這個同學競爭。我好像總在學習,吃飯都打去教室裡吃,交不到什麼朋友。小學畢業,我的成績是全鎮前幾名,考去縣裡最好的碭山五中,但從初二開始,成績急轉直下。

新的環境讓我有了前所未有的自卑感。縣初中基本都是縣城裡的孩子,我從農村來,在衣食住行上和他們的差別肉眼可見。我從來不知道,他們穿的衣服都是些什麼牌子。

我開始打遊戲、去網咖,像是打開了一扇新世界的大門一樣,瘋狂地沉溺其中。以前在學習上的競爭心態逐漸消失,什麼也不管了。父母每個月給我的生活費特別少,一天三餐一共三塊錢,我只能少吃飯,省出去網咖的錢。

高中是考上了,但從高二開始,我就基本不去上課了。痴迷遊戲不是問題根本,我是厭煩上課,看到老師和課本就頭疼,覺得學這些沒什麼用。

我記得2008年5月,汶川大地震默哀日那天,我還在逃課。我和幾個哥們翻過學校的牆,在大街上無所事事地遊蕩,走路、聊天,聽到默哀的汽笛聲,也停下來,站在街道旁默哀。雖然手頭上沒多少錢,還是捐了錢。從來沒想過以後要幹嘛,這是特別悲觀的一種感覺,只能看到眼下的事。

逃課的時候沒事幹,也會跑去同學家看電影,這是最開始接觸到電影的時候,把它當作消遣工具。除了看CCTV6,還去縣城裡的專門租碟片的地方租看。那個年代都受港片影響,我看了很多經典的流行片和動作片,黃飛鴻什麼的。不過,只是看而已,不會產生什麼啟示性的東西。我是不是喜歡電影?也沒有這樣的疑問和意識。

高考我沒考上本科,去西安的專科院校學了機電工程。專業是父母幫我選的,畢業後大機率是去工廠的技術部門做一些簡單的基礎工作。讀大專也是順從父母吧,我知道去了也是混日子。

九月開學之前,我有過兩個月的短暫出逃。因為高中在學校門口記賬吃飯,欠下了六七百塊錢,我不好意思跟父母開口,就給我哥打了電話。一來二回,我爸媽也知道這事了。一方面,我不想待在家面對他們,另一方面,也想看看外面的世界,於是,我自己跑去視窗買了張火車票,到北京找我大哥。

我哥高中時學畫畫,那時候他就喜歡電影。2006年,他高中畢業,先是去了杭州的富士康打工,一年之後就辭職了,瞞著父母,自己偷偷跑到了北京,參加北京電影學院導演系藝考,複試沒透過,就留在北京的工廠裡打工。

2007年,哥哥張中玉在杭州富士康打工,五一假期去西湖遊玩時拍下的照片。第二年,哥哥就離開杭州去北京了。

從北京火車站出來,我坐上一輛公交車。北京和我想象的完全不是一個樣子。車開到我哥在的大興區,又是一個村鎮,周圍的街景跟老家沒多大區別。我想我怎麼又來到這種地方了,逃不出這種環境,特別難受。

大興遍地都是小工廠,我哥在他朋友開的皮包工廠,不是一個多大多正規的廠子,說是小作坊更貼切些。從外觀上看,工廠像我小學的學校,三排平房,很低矮。老闆是我們老家的人,很多員工也都是老家那邊的,大家彼此熟悉,是一個朋友的氛圍。

在工廠裡,我幫忙幹一些剪線頭、成品打包、整理倉庫這樣的活。我幹得挺開心的,這活不用動腦子。我還喜歡上一個工廠裡的女孩,她會踩縫紉機,我每天都期盼著跟她一起工作。兩個月後,我拿著800塊錢報酬,去西安上學去了。

讀大專期間,一到寒暑假,我就會和同學一起出去打工。2009年,我去天津的一個開發區,在做風能發電葉片工廠的打磨車間裡幹活。工資很多,一個月將近3000塊。

那是一個巨型工廠,有系統的管理制度。三班倒排班,時間跨度大。早班從八點開始,夜班從半夜十二點一直到第二天早上七八點。所有的工人都住在一個公寓裡,上下班有專門的大巴車接送。一到上班的時候,你就能看到一群人往外湧,大家都穿著一樣的工服,挨個上車。這是我第一次感受到工廠制度的壓榨和勞工氛圍的壓抑。

工廠裡,工人被機器絞傷手的事時有發生,人的安全不能被保障。這給了我一種很直接的恐懼感。在我幹活的打磨車間,上空吊有一個齒帶裝的車輪,我總忍不住抬頭看它,擔心如果有一天它掉下來該怎麼辦?

時間被機器無情地吞噬。在那裡打工時,我不過十八九歲,很年輕。有很多年齡很大的工人,他們有的幹了幾年後當了班長,有的還在做普工。看到他們,你會不自覺地想,他們有了家庭,怎麼還在工廠裡幹這種活?每次走在他們當中,我就開始反覆問自己:我以後真的要成為他們嗎?要成為他們中的某些人的嗎?

大專畢業後,我回了老家,去安徽蕪湖美的集團的一個分工廠,在流水線上生產空調過濾網。在我父母眼裡,這是個特別好的工作。村子裡打工的人很多,成年後,大家不可避免地要走進工廠。父母覺得有穩定收入、給你上保險和養老金,每個月除了生活,手上還能剩下點錢,一輩子就這麼過,挺滿足的。

我受不了這種溫水煮青蛙的生活。我做了八九個月,再也不願意麻痺自己了。我不可能一輩子都幹這樣的勞力活,反正也要離開,那不如儘早離開。走之前,我還沒想好退路。我給我哥打了個電話,說我不想在工廠裡待了,雖然不知道要做什麼,但只要別讓我繼續留在這裡,去哪裡都行。他說,你來北京找我吧。

到北京之後,我哥已經從工廠到北京電影學院做保安了。他住在北電C樓的保安宿舍裡,我跟他睡一張床。我沒有立馬找工作,在北京的街頭隨處溜達。整個人處於放空的狀態,但腦海裡也時不時在轉,考慮自己接下來要做什麼。這樣漫無目的地走到了2012年底,冬天的北京寒風刺骨,我始終記得茫然走在街上的那種冷。

保安隊裡的很多人都喜歡電影。我哥的宿舍裡,有一面牆前放了書架,上面堆滿了電影相關的書籍和碟片。他和舍友經常在宿舍裡看電影、聊電影,我聽不懂,但耳濡目染,有時覺得還挺有意思的。我哥看我每天閒來無事,問我要不要和他們一樣,也去旁聽電影學院的課,算是有個事做。

在他的建議下,我走進教室。眼前的情景和以往的課堂完全不一樣,偌大的屋子很黑,後排的窗簾被拉得嚴嚴實實。前面的投影上放著影片,老師站在講臺上講電影,放一會兒,按暫停,講幾句,再繼續放。

下課了我才知道,這叫拉片課,上課的老師好像香港中文大學的外聘教授。這節課後,我開始大量地旁聽課,打發時間。

在電影學院,我聽徐浩峰老師的課是最多的。他講影視導演基礎和視聽語言,總給學生們放大片,講比較有特色的電影。上課時,他坐在投影旁,聲音很慢,緩緩地去講,有時候講到有意思的地方還會自己笑出聲來。他的整個狀態很穩,聽他說話特別有安全感。

他的課我會錄下來重複聽,第一年跟著新生聽了,第二年再去聽。但我跟他沒什麼交流,下課了之後也不會去找他請教問題,內容吸收了就吸收了,沒吸收我就再聽,再去吸收就行。

說來也奇怪,以前我對課堂的厭煩情緒慢慢沒有了,我決定一直聽下去。總蹭吃蹭住不是辦法,要有自己的收入來源。2012年年初,我入職了,跟我哥哥一起,在北電當保安。

最開始我在教學樓門口的崗亭,做值班保安,一個月1200塊工資,吃住都在學校裡。為了白天能有大把時間自由聽課,我主動選擇了值晚十二早七的大夜班。夜裡工作間隙,可以看書、看片。

電影專業課上的內容是有限的,大部分內容要靠課下的閱讀和拉片,老師不會一節課給你放一整部電影,他只會給你開課前要看完的片單和書單。為了看片,我花了3600塊,買了第一臺膝上型電腦,一個臺又厚又笨重的、帶光碟機的東芝。

每個月都要買書、買碟,1200塊根本不夠花。沒錢買碟了,我就在網上找片子。2013年,微博上有很多電影大V,他們會發影片資源,我會提前收藏下載好,放在硬盤裡,晚上值班間隙看。

夜裡沒什麼人的時候打個盹,白天我基本不睡覺了,直接去上課。現在想起來有點不可思議,年輕的時候,體力真的能支撐我這麼幹。

那兩年是我大量積累的時間段。拉片的同時,我會自己做筆記,還把電影下載下來,重新剪輯。這是我在自學過程中自己摸索出來的學習辦法。我記得《教父》這部影片,我就是先把鏡頭都剪開,再去分析它。《教父》三部曲講述的時空是錯亂的,年代穿插在一起,還有很多回憶鏡頭,如果直接分析,會非常亂而細碎。剪開後按時間順序捋順,能更明確地感受鏡頭排程。

我所有心思都撲了在電影上,根本沒空想著玩,恨不得吃飽了就趕緊學習去,時間上算得特別精密。別人的一天可能只有上課的七八個小時,我基本上二十個小時不睡覺,腦子一直在轉。有時候看一些東西吸收不進去,但我還是覺得,看了總歸是好的。

【如果你也想講述自己的故事,請發“私信”告訴“自拍”】

和北電的學生們一起上課,總有自己差了人家太多的感覺。專業知識方面倒還好,主要是積攢。人家可能初中就喜歡電影了,看了大量的電影,或者初高中就喜歡畫畫,受了很多美學的影響,而你才開始慢慢接觸這些東西,當然差太多了,不止一星半點的。所以只能補,直到現在這種緊迫感還追著我,我每天要堅持閱讀和看片,不然感覺自己會退化。

學校裡的保安經常會換崗位,因為人員流動性大。在保安亭幹了小半年之後,我被調到了監控室,這個崗位缺人,需要我去頂替。

監控室裡的工作很簡單,坐在北電C樓的機房裡,盯著十幾塊螢幕,看校園裡各個角落。一般不會發生什麼大事,偶爾有學生會丟東西,像腳踏車一類的,就來調監控查一查。

眼前的監控螢幕,給了我電影方面的靈感。後來,我在考北電專升本面試時提起了這段在監控室的經歷。它給了我關於拍攝視角的東西,讓我有在電影空間上的創作靈感。我漸漸發現,有一些好的電影作品,也用到了監控視角。徐冰老師的《蜻蜓之眼》就是利用網上找到的一些監控素材,剪輯成的一部電影。

監控的元素和視角在我導演的第一部作品《最後的告別》中也有體現。我有這方面的經歷和體驗,在寫劇本和完成影片時,我就想放進去,展開一些嘗試。

在監控室,我也有比之前更多的,自由學習的時間。我學寫劇本、學拍短片,沒事就跑去圖書館,還從北電跑去北大蹭課。北大有個老師叫李洋,在北大藝術學院當副院長,他講哲學和電影的關係,翻譯過很多福柯的電影理論書,我上了一段時間他的課。

我們那個時候,是學習氛圍最好的時候。隊裡大概有10個左右的保安是特別喜歡電影的,我們玩得好,聊得也多。我哥哥當時已經開始自己拍一些紀錄片,2013年,我也開始自己拍短片了。

其實,我拍的都不能稱之為“短片”,頂多算習作。在電影學院,好多正規的短片都有專業的裝置、專業的班底,拍一部也要十萬、二十萬的。我沒錢買裝置,就用手機拍。用什麼裝置不重要,只要能把我想表達的畫面,呈現出來就行。

做保安夜班巡邏時,拍的電影學院金字塔,獲得“學院獎”的導演,名字都會被刻在金字塔上。

我買的第一部手機就是特別普通的諾基亞,能開機、關機、錄影片,就能滿足我所有的需求;第二部才是智慧手機,拍得挺好的,我用它拍了個我挺滿意的恐怖短片。有時候也能借到單反相機,同事裡有學攝影的,需要有自己的裝置,我就拿他們的單反相機拍幾天。

沒錢請演員,我們就互相幫忙演。我當時短片的大部分主演都是我同事王耀德,《最後的告別》的男主角也是他。他長得有點像張國榮,身上還有一種憂鬱的氣質。有耀德在,同事們的短片作業輪不到我來演,我給大家做攝影、做剪輯比較多。互相搭夥拍片子,拍完後大家一起出去吃頓飯,這事就算解決了。

電影學院旁邊有一個串吧,七八年前,我拍完第一個短片的時候,在這裡請同事們吃的飯,那頓花了我800多塊錢,相當於我半個月的工資了。這回從FIRST領獎回來,我們又去那個串吧聚了一次,坐在那裡,以前的日子還歷歷在目。

睡在我對面的同事王耀德,他是我大部分短片的主演,長得很有氣質。

最開始拍短片,我拍驚悚題材和實驗短片比較多。驚悚片的型別,很能鍛鍊拍攝和剪輯的手法;實驗短片不規定主題和視角,沒有規則,創作比較自由。我曾拍過的一個新聞主題短片,以2014年馬航空難和上海外灘踩踏事件為原型,把王耀德的表演和網上找到的相關影片素材拼貼到一起,從無到有,嘗試讓一段影像變得有意義。

拍完後,內部參與人員和同事之間會看一看、聊一聊,但我基本不會拿去給老師看,因為往往在拍攝過程中,我就能意識到這個片子的問題所在,吸取了經驗之後,再用在下一部短片裡。

在電影學院拍短片作業,單反是找攝影專業的同事借的,攝影是同事陳坤陽。

那時候的片子,說是拍出來的,實際上是攢出來的。十分鐘左右的片子,也需要厚厚地積攢,好好發力。畢竟費時間不說,還費朋友,要請朋友給你幫忙。

即便這樣,也不覺得苦和累。因為心裡喜歡,不然我也不會拍這麼多,有很多人在這些拍攝的練習中,發現自己不適合、不感興趣,肯定就放棄了。能堅持下來,還是因為想做,然後就做了。這是自然而然的,你不會覺得你在堅持些什麼。

現在回過頭來再想,我都覺得挺苦的。冬天上班那麼冷,也睡不好,白天還要去上課。人在二十二三歲的年紀真是簡單,想不了那麼多,而且除了我之外,還有一大群人一起。大家都因為對一個東西的喜歡聚在一起,生活上是拮据,但狀態是輕鬆的,沒啥壓力。

每年我都會去電影學院畢業作業展映現場,看看本科生和研究生拍攝的作品。

為了讓學到的東西更系統,2012年,我考了北電繼續教育學院的專升本,去讀導演劇作方向。

備考時長總共才一兩個月,考試內容基本是文化課,還有專業課方面特別簡單、基礎的知識,這幾年旁聽課和讀書閱片的積累足夠應付了。在繼續教育學院,每週只有兩到三天上課,剩下的時間,還是去旁聽別的課。

我哥哥先是考了北電的專科,後來也考了繼續教育學院的專升本,我倆成了同班同學。

從2011年來北電做保安,到2015年從繼續教育學院畢業,這四年是最開心的。

2015年,我從北電繼續教育學院畢業,拿著學士服準備拍畢業照。

【如果你也想講述自己的故事,請發“私信”告訴“自拍”】

2015年,快要畢業之前,我開始意識到,即將離開學校、踏入社會,我要去做一個新的選擇了。電影學院是夢開始的地方,也是夢結束的地方。離開這裡就意味著要面對一個很現實的問題:你到底要不要做這一行?很多人都做不下去,因為它很不固定,一個準備了三四年的專案,可能說流產就流產。但不做這行,你又要做什麼?

校園對於我們這些有電影夢的人來說,就是個“安樂窩”,待久了,就不想離開。你不打破這個保護罩,永遠不知道後面怎麼走。我從學校搬出來,在北電小區租了一個次臥,一個月1500塊房租,靠接一些剪宣傳片這樣的小專案養活自己,一個月能賺個4000塊左右。除了電影,我沒什麼其他擅長的事,還是打算留在這個行業裡。

有些電影學院出來的學生不樂意做小專案,覺得做這些東西配不上他的才能,但我不這麼想。不管是多小的專案,我做得都挺用心的,你能賺錢,還能學到很多東西,看你願不願意花時間去做。

唯一的不好是,接的活都是商業專案,長時間下來,更多商業專案找來,費用更高,你覺得能靠這個掙錢了,生活過舒服了,你就會忘記想做的那些東西。為了讓自己不跑偏,我每天一定要看一部藝術類影片,保持對電影作品的感覺。

這樣的生活直到2016年才發生了一些微小的改變。一次偶然,我在朋友圈裡看到,有部電影需要剪輯,地點在廣州。我私聊報了一個很低的價格,對方一口答應,我沒多想,揹著包就去廣州了。

去了之後,我才知道,這部電影的監製是彭發導演啊。他是剪輯出身,《無間道》的剪輯就是他,你想想,還是挺厲害的。

我以為這部片子有剪輯指導帶著我一起剪,所以當初報了個低價,沒想到,去了之後才知道,複製素材、做代理、剪輯,全都是我一個人來。

這是我第一次剪劇情長片,心裡特別興奮。第一天坐在那,剪得我忘了時間,忘了吃飯,從上午一直到晚上。剪完突然站起來的時候,一陣頭暈,我才想起來,可能是沒吃飯。每天都一個人這麼剪,第二天彭發導演來看片。

彭發導演拍攝的素材少,他在拍之前可能就已經規劃好如何組合利用素材了。我從他那裡學到的主要是剪輯手法和如何更為細緻地處理素材。但我受到他的影響很少,確切地說,有時候我還需要同他的影響抗衡。因為我們的風格不同,我要保持住自己的風格。

彭發導演來大陸拍片子之後,一直沒有遇到合適的剪輯,我們的第一次合作蠻順利,從合作這部影片後,我們就一直合作到現在。

我一直在北京漂著,平時很少跟爸媽聯絡,一兩個月不知道能不能打一通電話。我哥哥也在北京,他主要研究編劇,一直在接一些紀錄片專案,平時自己也寫劇本。我們交流不多,偶爾聯絡一次,聊的都是彼此最近手頭上的專案和想法。

哥哥在我出租屋裡的照片,我倆不住在一塊,大多數時候都是各忙各的。

父母對我倆幹這一行,沒太支援,也沒否定。我們能掙錢養活自己,他們倒是覺得挺不錯的,最起碼能吃飽飯了。只是年齡越來越大,要面臨的現實問題也越來越多。

二十三四歲,就到了我們老家那邊結婚的年齡,我媽總髮愁這個事。她有時候唸叨,說我還不如回到工廠,起碼能認識一些女同事,找個人結婚就得了。他們不想你飛黃騰達,也沒想著你要拍出厲害的作品,這些都跟他們沒關係,他們就想你趕緊完成這項人生大事。

老家的親戚見到我爸媽總問:你家孩子現在在做什麼?一說電影,反應都是:怎麼還做電影啊,這東西不靠譜的;又問,他們怎麼還沒辦大事啊。電影這個東西對他們來說沒什麼概念的。爸媽的壓力也很大,有過爭吵。我爸相對而言更支援我一點,會偷偷給我打電話,告訴我說,你媽不開心了,快安慰安慰她。

2015年到2018年,我一直做的都是剪輯。剪這些專案,只是學習、是訓練、是對自己輸出能力的試探,它還沒有完成一個表達。並不是我沒有表達的慾望,是我很清楚,自己導演一部片子,要花多少錢和精力。

【如果你也想講述自己的故事,請發“私信”告訴“自拍”】

沒有哪個導演不想拍自己的作品。這種想法早就在我心底萌生了。2015年畢業後,大家各奔東西,我做了剪輯,其他同事有的去了廣告公司,有的進了網際網路,選擇了不同的道路後,大家都在變化和成長。但是留在北京的人,我們基本每個月都會聚一次,喝酒吃飯,不在北京的,平時也總打電話聊天,關係沒有隨著距離切斷。

2017年的一次聚餐上,我說想拍自己的第一部影片。當時是覺得兩年以來,自己在電影製作方面有了一些經驗,接觸過不同的專案,也和一些導演合作過,好像有點能力了。還有,五年來的積累和不間斷的練習給了我很大底氣。

大家聽我這麼一說,都挺支援的,說想弄就弄吧,就這麼一下子找回了原來的班底。那麼多年的朋友,想一起做一件事,還想把這件事做成,這就是電影《最後的告別》起步的地方。

拍什麼呢?在接觸電影的過程中,賈樟柯的作品對我影響很大。我記得我看他拍的《小武》,非常驚訝,裡面的人物特別像以前在老家我身邊的那些人,他們的穿著打扮,每天做的事、說的話,都跟影片裡差不多;片頭那輛破破爛爛的公交車,就是我每次從學校回家要坐的公車,一模一樣。看完我才知道,哦,原來電影可以這麼拍,生活中的場景都能呈現在電影裡。

那就拍一個小城鎮的故事,關於家鄉的故事。雖然離開家鄉已將近十年,但家鄉的那些人和事,在記憶裡很清晰,它們離我很近。發小的那件事是家鄉記憶很重要的組成部分,給了我很多創作劇本的靈感。

寫好劇本後,我沒找到任何贊助,當時我還不懂創投,也沒什麼人脈,要拍的話只能自己籌錢。我和保安隊的同事,還有幾個朋友每人掏了十幾萬,硬湊出來啟動資金。這些錢我不能給人家白花了,要做很充分的前期準備,甚至要想到片子呈現出來是什麼樣子。這不是一拍腦袋就去做的事。

2019年, 開拍前,我和當年保安隊的同事,大概十二三個比較熟悉的人,碰在了一起,又透過朋友介紹,低價找來了在拍攝現場幫忙的人,最終組成了這個人最多時,才有二十多人的小團隊。片子的拍攝成本很低,拍攝地在河南農村,我的製片人,也是我保安隊同事陳坤陽的老家。那地方他比較熟,很多拍攝場地方便溝通。

2019年,我開始拍第一部長片《最後的告別》,這是在河南平頂山郟縣梁莊村拍攝時的幕後工作照。

這部片子講的是一個聾啞人的故事。王耀德是主演,正式開機前兩個月,我提前把他安排到農村住,也讓他去聾啞學校提前體驗生活。剩下的演員都需要我們自己找。剛開始招募時,有一些職業演員投簡歷,我們在北京見了一波,但他們大多都需要經紀人安排檔期,在拍攝週期和資金上,我們都無法滿足他們。

最後我們決定,片子既然是農村題材,那就在當地找合適的人來演。我們在村子裡找了聾啞小男孩、母親和爺爺的扮演者,都是非職業的。

片子裡還有三頭牛。在電影裡,小孩和動物是最難拍的,這倆都沾上了,就只能慢慢磨合。不過在拍的過程中,我們還是蠻和諧的,大的戲拍完後,一些我們找來幫忙的人員接了其他專案,我也就讓他們離開了。二十多人的團隊演變成更小的部隊,把剩下的散景補完。整個拍攝週期為一個月。

最大的困難出現在影片製作的後期,就是沒錢了。前期拍攝的時候,錢剛剛夠,到了2020年,我自己完成了剪輯之後,剩下的聲音、調色、音樂,就非常艱難。這些都是硬性要花錢的地方,大概需要幾十萬,但我們已經沒錢了。去年,我帶著片子,去了平遙國際電影展“發展中”電影專案,這個計劃有專門的獎金,可最終我沒拿到。

那段時間我很失落,整個人狀態都不對了。但這片子不是我一個人的事,是我們整個團隊的。我意識到這種狀態不能持續得太久,要趕緊想辦法走出來,又立馬開始接剪輯的活,賺錢。拍片子這兩年我都沒時間接活,到了這一步,沒辦法,只能自己掙錢往裡面填。好在最後都完成了。

今年六月底,《最後的告別》收到了FIRST官方的入圍郵件。拍的時候,我沒想過要用它來參賽拿獎,因為一有這些雜念,片子肯定拍不好,等作品出來了,參賽可能就是個很自然要走的流程。FIRST電影節的參賽群體比較年輕化,相對來說也不那麼商業,對新人導演來說,是個比較合適的選擇。

七月底,我們團隊帶著片子去了西寧的影展現場。最佳導演的獎項是先開獎的,有12個候選人。說實話,叫到我名字的時候,我沒有太興奮,一般一部片子只能拿一個獎。沒想到,最後最佳劇情長片的大獎也頒給了我們。那個時候我才激動地跳起來,這是對我們整個團隊的認可。我想和他們一起共享這個榮譽,他們是我這十年裡面,非常重要的朋友,以後也是。

獲獎不算是意料之外。非常投入地去做一個好東西,早晚會被認可。這只是我的第一部,剛剛開始而已,我會繼續拍自己想表達的東西。

我爸爸當時也去西寧了,他沒有票,不能入場,我哥給他發了連結,他在酒店裡,用手機看了頒獎的同步畫面。看到我拿獎,他激動哭了。他曾經對創作和表達也有情感,因為自己的種種原因,沒有做出來。看到我有了一點成果,對我更有信心了,可能也覺得替他達成了某種願望吧。

我媽媽沒來西寧,她嫌機票貴,說是亂花錢。拿完獎的第三天,她給我打電話了,說到最後,又催我趕緊結婚,我說這剛拿完獎,都不能緩一個月嗎?又回到現實,要面對現實。

這段時間,挺多媒體也聯絡我,想採訪我,除了因為我拿獎,還因為我以前是個保安。

我不是那麼願意說這個。以前在北電聽課的時候,我從來沒跟老師和同學說過我是保安,也很少跟他們有交流。我不想別人因為我的身份而對我有什麼看法,好的壞的都不需要有,因為一旦加入身份屬性,別人就會對你有不一樣的眼光。關係好的人我也不說,好多跟我認識七八年的朋友都不知道我做過保安。

有可能是因為我的自卑吧。這種自卑感可能來源於我出生的環境,一直伴隨著我,延續到現在。它已經是我的一種性格,是骨子裡的東西。我現在覺得這不是個壞事,我也不排斥、不反感。對我這個職業來說,它讓我不把自己放在太高的位置,看人看世界有另一種視角,我覺得挺好的,能讓我拍好東西就行。

至於為什麼喜歡上電影,沒有什麼明確的答案。就是在二十歲左右,一個人對世界充滿好奇心的時候,正好電影把你抓住了,你也很興奮地看到了它。你們產生了一些火花,這些火花就一直延續下來。

從初高中那種,成天瞎晃悠,整個人都是飄的,不知道自己要幹什麼的狀態,到工廠裡機械重複工作,找不到活下去的意義是什麼的狀態,再到現在,可以說是電影救了我。它在現實生活上給我的幫助或許不多,但在精神層面上給了我很多東西。是這個微弱的火花,給了我生活的意義。

點選@張中臣導演關注本文主人公

想看更多故事?

點選這裡,閱讀上一篇故事

#自拍我的故事#【本組圖文在今日頭條獨家釋出,嚴禁轉載】以上是@張中臣導演分享的真實經歷。如果你或者你的身邊有不得不說的故事,請私信告訴我們。