200年前的11月11日,費奧多爾·米哈伊洛維奇·陀思妥耶夫斯基出生於一個並不富裕的俄國醫生家庭,如今這個名字已經象徵了世界文學的高峰。極少有人能在寫作時達到陀思妥耶夫斯基的那種狂熱狀態,他的癲狂,激情,壓抑,讓他的靈魂支離破碎;他腦中同時震盪著不同思想流派的聲音,在每個角色身上都賦予了自己的人格碎片。

同時,也正是由於這種歇斯底里、靈魂分裂式的寫作,才使得陀思妥耶夫斯基的小說具有了其他現實主義作品難以企及的銳利。小說角色發自靈魂的對白,擊碎了現實的混沌狀態,讓人要麼在其中走向明亮的救贖與理想,要麼踏入深邃的黑暗。而且,他筆下的人物也繼承了這樣一種狀態,在陀氏的世界中,不僅作家本人是碎裂的,小說的人物也是如此。他在書中創造了一批具有不屈人格和純真理想的人,但這些小人物的身軀又通常在現實中飽受折磨、支離破碎,讓人在對那種人格的銳性肅然起敬的同時,又不禁感慨它的渺小易碎。

在這樣的書寫中,他完成了人物靈魂與讀者靈魂的直接碰撞,面對陀思妥耶夫斯基的句子讀者很難不被觸動,同時在文字的撞擊中,他開鑿出了深邃而扭曲的通道,在理想和現實、罪惡與救贖、純真與邪惡等矛盾的撕扯中,理解不同層次的現實。

本文出自《新京報·書評週刊》11月5日專題《碎裂而尖銳的靈魂》的B02-B03。

「主題」B01丨碎裂而尖銳的靈魂:陀思妥耶夫斯基誕辰200週年

「主題」B02-B03 | 兩個陀思妥耶夫斯基

「主題」B04-B05丨人類命運的關注者陀思妥耶夫斯基

「主題」B06-B07 | 一個浪漫主義者的轉變

「訪談」B08 | 張莉:回到女性寫作的發生現場

撰文 | 王志耕

01

癲癇的生命狀態

陀思妥耶夫斯基終生患有癲癇症,然而他從不認為這是一種痛苦,相反,他在描述自己發病的情景時說:“在這個瞬間裡,我體驗到一種平常不可能出現、別人無法理解的幸福。我感覺到自己和整個世界的完滿和諧,這種感覺是那麼強烈,那麼甜蜜,為了有幾秒鐘這樣的幸福,可以獻出十年的生命,就是獻出一生也行。”在癲癇發作的狀態中,陀思妥耶夫斯基進入了另一種生命境界,這使他獲得了與普通人不同的生命感受,使他意識到人的雙重性存在。而他的整個一生,就是這種雙重性存在的一個樣板。

陀思妥耶夫斯基1821年11月11日出生在莫斯科一個醫生家庭,他的父親靠著自己的努力掙下了一筆家產,在鄉下購置了田莊,後來卻在田莊上被人毆打致死。當時陀思妥耶夫斯基只有18歲,在彼得堡的軍事工程學校就讀,據說父親的死導致他的癲癇症第一次嚴重發作,而此後便不定時發作,尤其是當他成為作家,創作力最旺盛的時候,也是癲癇症發作最頻繁的時期,甚至每週發作一次。然而,也許是癲癇症使他擁有了不同於常人的“第二視力”,能夠看到人類最隱秘的心理動態,能夠體驗到在庸常世界中凡人無法體驗到的與上帝同在的感覺。所以,他晚年的時候創作了長篇小說《白痴》,塑造了癲癇症患者梅什金的形象,在他身上寄寓了作家對美好人格的理想,並透過他的眼睛對陷於惡欲泥淖中的人做出重新評判。

弗洛伊德認為,在陀思妥耶夫斯基豐富的人格中,可分出四個方面:富有創造性的藝術家、神經症者、道德家和罪人。這是從一個精神分析學家的角度來看的,而我們從陀思妥耶夫斯基作為一個對俄羅斯文化發展做出巨大貢獻的知識分子的層面來看,應當看到,在他身上存在著兩個陀思妥耶夫斯基,一個是作為思想家的陀思妥耶夫斯基,一個是作為藝術家的陀思妥耶夫斯基。

陀思妥耶夫斯基。

02

死裡逃生的經歷

在俄羅斯的思想史上,長期存在著兩種傾向,或者說兩個派別,一個是西方派,一個是斯拉夫派。從18世紀初期彼得大帝時代開始,關於俄國發展的方向問題就開始了無休止的論爭,一派主張走西方的道路,引進西方的文化,如啟蒙思想、科學技術、管理制度、生活方式等等,而另一派則主張迴歸以東正教為主體的斯拉夫文化,堅定信仰、重建道德體系、在村社(原始的農村公社)傳統上建立更合理的社會制度。而陀思妥耶夫斯基就是一個堅定的斯拉夫派思想家。年輕時代的陀思妥耶夫斯基一方面熱衷於文學創作,一方面像那個時代所有的俄國知識分子一樣,積極探索俄國的出路問題。但正如他夫人後來在回憶錄中所說的,“他全神貫注於政治鬥爭,卻為此付出了慘重的代價”。

陀思妥耶夫斯基從軍事工程學校畢業後進入了工程兵軍團做製圖員,僅一年多便申請退役,決定全副身心投入文學寫作。此後他發表了長篇小說《窮人》,受到別林斯基的高度讚賞,在文學界一舉成名。這時期,他在思想上也受到別林斯基的社會主義觀念的影響,儘管他並不贊同後者有關暴力革命的主張。1847年陀思妥耶夫斯基開始參加彼得堡的社會活動家彼得拉舍夫斯基組織的地下活動,這是俄國第一個專門討論研究社會主義學說的“小組”,他們一邊學習西歐空想社會主義,尤其是傅立葉的學說,一邊討論有關俄國農奴制、司法、出版制度的改革等問題。

小組的活動很快引起了沙皇政權的注意,1849年4月23日凌晨,陀思妥耶夫斯基在家中被彼得堡憲兵隊逮捕,此後他和小組的30多名成員一起被關押進彼得保羅要塞,直到12月,小組成員中的21人被“判處死刑”,包括陀思妥耶夫斯基。這種死刑判決其實是沙皇的一種慣例,即先判死刑,然後再改判其他刑罰,這一過程並不讓犯人知曉,而且還要舉行死刑程式,直到刑場上在發出“開槍”命令前,才宣讀改判的決定,透過這種方式摧毀政治犯的精神防線。

於是,1849年12月22日早晨7點多鐘,高緯度的彼得堡這個時間還是一片漆黑,陀思妥耶夫斯基和一行犯人在慘白的馬燈光照下被押到刑場,檢察官先是宣讀死刑判決,然後讓犯人跪下,劊子手按照古老的習俗把鋼劍在他們頭上折斷,神甫拿著十字架讓犯人親吻,然後給他們換上死刑犯的白色殮衣。這時,首先走上死刑臺的是彼得拉舍夫斯基小組的三個首腦人物,而陀思妥耶夫斯基排在第二組,他聽到了彼得拉舍夫斯基面對死神時的放聲大笑,而自己的“頭腦如同一個萬花筒,整個一生像閃電一般一幕幕迅速地從腦海裡掠過”。他在後來給哥哥的信中回憶道:“我站在第二排,所以我的生命只剩下不到一分鐘了。哥哥,我想起了你,想起了你們全家……我趕快擁抱站在我身邊的普列謝耶夫和杜羅夫,跟他們告別……”他們聽到行刑官發出“裝彈”“瞄準”的指令,但卻有半分鐘時間遲遲聽不到最後的指令,而在這時候,早就守候在遠處的一個傳令兵縱馬前來,交給行刑指揮官一紙公文,這就是最終改判的判決書:“退役工程兵中尉費奧多爾·陀思妥耶夫斯基……發配(西伯利亞)要塞服苦役四年,之後轉為列兵。”

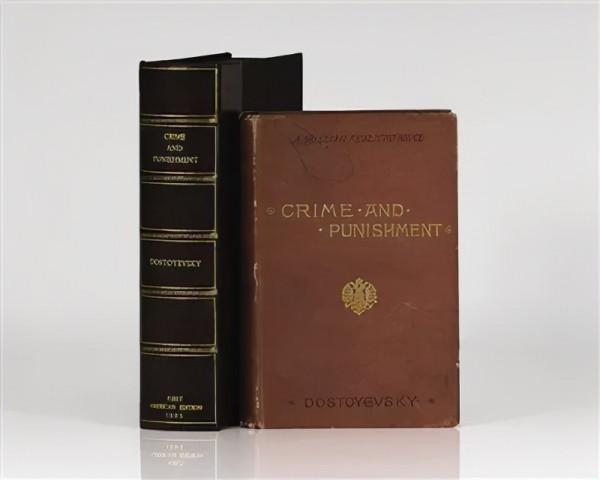

《罪與罰》初版封面。

03

雙重人格的形成

有人認為陀思妥耶夫斯基自這次死刑經歷之後,從一個激進的社會改革派變成了保皇派。其實這種說法並不成立,儘管他晚年曾提出“人民與君主的密切統一”。陀思妥耶夫斯基從來不是激進的改革派,也從沒有改變過他頭腦中的社會主義理想,只不過他的這種理想不是別林斯基的那種推翻上層階級、將權力交給下層階級的理想,他的理想是實現建立在東正教博愛理念基礎之上的社會主義。

他在《作家日記》中寫道:“這種社會主義的目標與結局就是在大地上實現的全民的和全球的教會。……我談的是俄國人民心中那永存的不盡渴望,渴望以基督之名實現的偉大的、共同的、全民的、博愛的統一。……俄羅斯人民的社會主義不是共產主義,也不是種種機械的形式,他們信奉的是,拯救最終只能靠以基督之名實現的普世統一。這就是我們俄羅斯的社會主義!”堅持以基督的思想來實現理想社會,在陀思妥耶夫斯基這裡自始至終都未曾改變。顯然,這是一種烏托邦式的社會理想,然而,這正是陀思妥耶夫斯基作為一個斯拉夫派思想家的特性所在。在他一生的文學活動中,他也不斷地撰寫表達其思想立場的政論文章,甚至從1876年開始出版他獨自撰稿的連續叢刊《作家日記》,直接參與俄羅斯社會現實問題的討論,這些著述也奠定了他作為一個偉大的俄羅斯思想家的地位。

《罪與罰》插圖。

作為思想家的陀思妥耶夫斯基是一個堅定的斯拉夫主義者,而作為藝術家的陀思妥耶夫斯基卻是一個對話主義者,即,讓所有思想立場保持開放的對話,而不允許任何一種立場成為最終的獨白話語。這樣的“雙重人格”在陀思妥耶夫斯基身上構成完美的統一,或者說,當他的癲癇症發作時體驗到的“整個世界的完滿和諧”正是他進入藝術世界的狀態。

陀思妥耶夫斯基在西伯利亞服苦役4年,之後服兵役到1859年,然後回到彼得堡。在服役期間他與當地女子伊薩耶娃結婚,不幸的是,回到彼得堡4年之後,妻子即去世,二人沒有子女。在西伯利亞的十年期間,陀思妥耶夫斯基的文學創作中斷,回來後才重拾舊業。但僅靠寫作難以為生,後來為他帶來巨大聲譽的《罪與罰》遲遲未完稿,同時他還要照顧因辦雜誌負債累累的長兄一家。1866年9月他只得與出版商簽訂了一份合約,除了出售此前作品的版權,還要在11月1日前提交一部新的長篇小說書稿。但直到臨近期限,陀思妥耶夫斯基還沒有開始動筆,而如果到期不交稿,不但得不到稿酬,還要支付違約金。這時有人提議由他口述小說,請速記員記錄整理。他接受了建議,於是請了20歲的速記班學員安娜·斯尼特金娜來協助他寫作。他白天口述,安娜記錄,晚上安娜再整理謄抄,這樣,從10月4日到29日,僅用26天的時間就完成了長篇小說《賭徒》的寫作。這次交易讓陀思妥耶夫斯基暫時擺脫了經濟危機,同時也收穫了愛情。1867年2月,陀思妥耶夫斯基與安娜結婚,這次婚姻也使他的人生和創作獲得了再生,此後他創作出了一系列偉大的作品,如《白痴》《群魔》《少年》《卡拉馬佐夫兄弟》等。直到1881年2月9日陀思妥耶夫斯基逝世,安娜與他度過了相濡以沫的14年美好時光。

《陀思妥耶夫斯基傳》,(德)安德里亞斯·古斯基著。譯者:強朝暉。索·恩| 社會科學文獻出版社,2021年10月。

04

小說語言中的“復調”

20世紀的哲學家巴赫金認為陀思妥耶夫斯基創造了一種獨特的形式,他用一個音樂術語“復調”來表示這種形式。所謂復調,就是像交響樂中的和聲一樣,在小說作品中,不同的立場、價值觀念都在發出聲音,這些聲音互相爭鳴,不是一種壓倒另一種,而是始終保持平等和開放的對話。哪怕是其中的一種聲音聽上去是正確的,作家也不允許它佔據獨白的位置,包括那些明顯是代表了陀思妥耶夫斯基本人的斯拉夫主義立場的人物形象及其話語,作者也不會讓其在對話中表現出特殊的優勢。

這種寫法有的時候會讓一些讀者感到冗長,但實際上在這些對白之中卻包含著深刻的人類思想觀念的交鋒。比如在《卡拉馬佐夫兄弟》中,伊萬講了一個宗教大法官和耶穌的故事,大致內容是:當耶穌不在的時候,宗教大法官利用他的權力控制了民眾,而這時候耶穌又突然出現了,把被宗教大法官控制的民眾吸引了過來,於是在小說裡,宗教大法官用了十幾頁的篇幅對耶穌講述他的“真理”。宗教大法官的基本思想就是:耶穌試圖透過給人們自由的信仰來拯救大眾,但是,大眾眼中看到的只有利益——奇蹟或者麵包;因此,如果耶穌不用奇蹟,那麼,掌握了麵包控制權的宗教大法官就可以振臂一呼,使民眾起來推翻耶穌的權力,而跟從大法官走;因為歸根結底,只有“麵包”才能解決全人類的“普遍而永恆的煩惱”,誰掌握了麵包,誰就是上帝。在這個故事裡,耶穌和宗教大法官的對話就是人類歷史上自由和麵包的對話的一個縮影。人類的存在無疑需要麵包,但人類區別於動物的特點就在於除了麵包,還需要自由。麵包作為人類眼前的物質利益,永遠是人類首先要考慮的生存條件,或者我們可以這樣提出問題:人類如果只有自由而沒有面包是否可以?當然不行。所以,這樣一來,宗教大法官在小說中就獲得了一個充分的對話資格,而耶穌直到最後還是一言不發,只是走上前吻了一下那位年已九旬的大法官的嘴唇,轉身而去。

《陀思妥耶夫斯基:作家與他的時代》,(美)約瑟夫·弗蘭克著。(美)瑪麗·彼得魯塞維茨 編。譯者:王晨、初金一、王嘉宇、李莎。三輝圖書|中國華僑出版社,2019年10月。

值得讀者注意的是,陀思妥耶夫斯基是一個堅定的,甚至狂熱的斯拉夫主義者,但是在小說中,作為藝術家的陀思妥耶夫斯基卻從來不會像他的政論文章那樣,讓代表自己立場的人物長篇大論地發表其見解,更不會讓這些代表著東正教信仰的立場成為對話的決定性立場。

大家知道,在《罪與罰》中,窮苦的妓女索尼婭是陀思妥耶夫斯基心目中的理想人格,這個人物的原型就是聖經中被耶穌拯救之後堅定追隨耶穌的抹大拉的馬利亞,這種型別的人物雖然出身低微,肉體有罪,但靈魂純潔,信仰堅貞。在小說中,法律系大學生拉斯柯爾尼科夫自認為正義在握而殺死了放高利貸的老太婆,後來正是在索尼婭的感召下,他才到警察局自首。但是,他在索尼婭面前從來也沒有表示自己的行為有罪,從來沒有表示要行懺悔來皈依上帝,而索尼婭也從來沒有試圖用宗教說教說服拉斯柯爾尼科夫,只是給他讀過福音書中有關拉撒路復活的故事。直到小說的結尾,拉斯柯爾尼科夫才拿出他向索尼婭要來的福音書,但小說卻戛然而止。,因為,在他的藝術世界中,不但不能讓拉斯柯爾尼科夫以及《群魔》中暗殺小組的暴力主張成為獨白的聲音,甚至作為東正教理想的斯拉夫主義的聲音也是值得警惕的。

站在藝術家的立場上,陀思妥耶夫斯基的觀點是:任何一種宣稱自己掌握了絕對真理的聲音,都可能給人類帶來災難,即使是基督教的聲音。在歐洲歷史上,在基督教會內部,只是因為教會的權力紛爭,曾有多少自相殘殺的行為發生在同樣信奉上帝的人們之間,而這些屠殺者都聲稱自己才掌握了真正的上帝的真理。

《罪與罰》中的索尼婭。

05

晚年對“兩重性”的思考

陀思妥耶夫斯基在他的整個生命歷程之中一直在思索人的兩重性問題,而到他晚年的時候,1880年,一位年輕女畫家寫信給陀思妥耶夫斯基,請教在她自身感受到的兩重性問題,他在回信中說:“您身上的這種分裂與在我身上發生的、並且在我一生中都能感受到的情形恰恰相同。這是很大的痛苦,同時也是很大的享受。這是一種強大的意識,是一種對自省的需求,表明在您的天性中存在著對自我與人類恪盡道德義務的需求。這就是這種兩重性的含義。假使您的智性不是如此發達,假使您的目光平庸一些,那便會少些良知的譴責,也便不會有這種兩重性了。相反,就會滋生大而又大的自負感。”

在陀思妥耶夫斯基身上,作為思想家,他是一個獨白主義者,而作為一個藝術家,他是個對話主義者。與別人不同的是,他對自身的雙重性的自省意識轉化為了藝術敘事,成就了一種具有拯救功能的審美意識形態。他基於對歷史的總結,發現人類有史以來的災難都是由壓制他人聲音的獨白慾望所造成的,而在當時的俄國,無論是斯拉夫派,還是西方派,同樣都在試圖使自己的聲音成為唯一合法的立場,最重要的是,這兩者在19世紀後期都衍生出暴力主張,前者發展出民粹派中的民意黨,主張以暗殺沙皇政權的執政者來實現社會變革,而後者則發展出基於法國大革命原則的暴力推翻沙皇政權的主張。

所以,他最終還是選擇用自己的“復調”手法向世人發出警告,每個人既應當尊重人格的多重性,也應當珍惜世界的多樣性,儘管這不是人類社會最理想的形態,但卻是人類社會存在的最不壞的形態。世界歷史的發展驗證了這位患有癲癇症的先知般的藝術家的預言,這也是我們今天仍須不斷重溫他的偉大作品的意義所在。

本文原載於10月29日《新京報書評週刊》B02-B03版。撰文:王志耕;編輯:宮子,劉亞光;校對:薛京寧。未經新京報書面授權不得轉載。