《禮記·大學》在宋儒提倡以後,取得了儒學龍頭的崇高地位。用程子的話講:“蓋不先乎《大學》,無以提綱挈領,而盡《論》、《孟》之精微”,“是書垂世立教之大典,通為天下後世而言者也”。[註釋:引自[宋]趙順孫:《大學纂疏·中庸纂疏》,39頁、38頁,上海:華東師範大學出版社,1992。]而且,按照程頤和朱熹的看法,開頭的第一章(從“大學之道,在明明德”到“未之有也”)“蓋孔子之言而曾子述之”,後邊“其傳十章,則曾子之意而門人記之也”[註釋:《四書章句集註》,朱熹注,4頁,北京:中華書局,1983。]。這麼看,《大學》就與孔子、曾子有極大的關係,但這麼說並沒有文獻根據,是宋儒自己依據文字含義和相互關係揣摩出來的,也是為了拔高這一篇在儒學中地位的舉措。(但亦有一定道理,《大學》、《中庸》在《禮記》中確實是不同凡響,宋儒有其真知灼見。但是,不能說這種看法就成了定論常識了。)不過,就它的寓意而言,這篇文章表達的思想與子思、孟子屬於一大系,是沒有什麼問題的。考慮到曾子和子思的師生關係、道友關係,說這篇東西屬於廣義的曾子一派也還可以。(《曾子全書》將它作為內篇全文收入。)

馮友蘭先生說《大學》是“荀學”,根據的是某些章句上的對應。郭沫若先生在《十批判書·儒家八派的批判》第二節中反駁了這種看法,我覺得反駁得有道理。郭沫若主張《大學》是“孟學”,而且還考證出來這就是孟子弟子樂正克發展出來的“樂正氏之儒”(《韓非子·顯學》)的典籍[註釋:郭沫若:《十批判書》,北京:人民出版社,1954。]。這些都可以聊備一說吧。

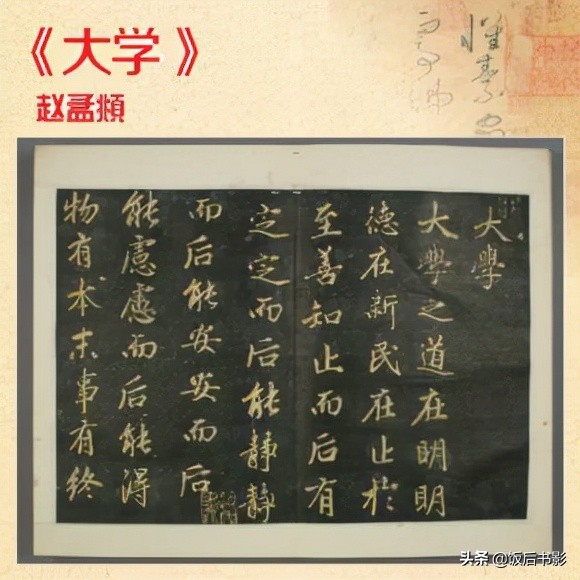

好,我們來看這一篇,這麼重要,八百年間是儒家全部文獻的導言啊!

朱熹說完《大學》的作者之後,馬上就寫道:

舊本頗有錯簡,今因程子所定,而更考經文,別為序次如左。[註釋:《四書章句集註》,4頁。]

這是儒家兩千多年曆史中,文字方面的最大一個公案。他說舊本有錯簡,也就是說《大學》裡面段落的次序排列搞錯了,於是就按照程頤的看法[註釋:從二程開始就說這個本子有錯簡,二程改了一部分,到了朱子又改了,成了定本,以後所有的科舉考試全用朱熹的本子,影響巨大。],改變了《大學》文字的次序結構,而且還加了一段話。

但是到了明代,王陽明堅決反對這個朱熹本,堅持古本,“舊本析而聖人之意亡矣!”[註釋:王陽明:《王陽明全集》,1193頁,上海:上海古籍出版社,1992。]這個舊本,你把它拆散了、重組了,聖人之意就出不來了。這個文字改動的事件簡直是駭人聽聞的!怎麼對自己儒家的文獻動了這麼大的手術,最後居然能成功?雖然也有不少人反對,但都沒蓋過這個。

朱熹改定的這個本子後來如此成功,有一個很重要的原因,這就是,改動以後的章句次序(表面上)顯得特別合理,讀起來似乎比古本順暢了不少,全篇都是按照一開始講的所謂“三綱領、八條目”來安排組織的。所謂三綱領,即“大學之道,在明明德,在親民[程朱改成“新民”],在止於至善”。八條目則是:格物,致知,誠意,正心,修身,齊家,治國,平天下。朱熹這麼一改,全篇都是按著這個組織起來的。但是還是有兩個漏洞,我們就從它們開始,說明他的改動並不像表面看上去的那麼合理。而且在我看來,改變以後古意確實被遮蓋了。

首先,第一段的末尾一句:“此謂知本,此謂知之至也”,朱熹隨程頤,說其中前一半是衍文,而整句是錯簡,也就是從另外一個地方被錯置到這兒來的。其次,他就把它切下來,放到“子曰:‘聽訟,吾猶人也……’……此謂知本”這段話之後。這一段先引了孔子的話:“我聽訟也和別人一樣,我的本事就是讓它沒有訟。”這段話的末尾就是“此謂知本”。朱熹的意思是,它與移過來的“此謂知本,此謂知之至也”中的“此謂知本”,原來就是一句話,而在它和“此謂知之至也”之間,有一段“釋格物、致知之義”的文字丟了。於是,再次,他就“竊取程子之意以補之”,加進一段闡發理學“格致”之意的文字(這段話很有名,當年賀麟先生也非常喜歡,經常跟我講起它的倒數第二句):

所謂致知在格物者,言欲致吾之知,在即物而窮其理也。蓋人心之靈莫不有知,而天下之物莫不有理,惟於理有未窮,故其知有不盡也。是以《大學》始教,必使學者即凡天下之物,莫不因其已知之理而益窮之,以求至乎其極。至於用力之久,而一旦豁然貫通焉,則眾物之表裡精粗無不到,而吾心之全體大用無不明矣。此謂物格,此謂知之至也。[註釋:《四書章句集註》,6-7頁。]

這麼一來,程朱理學的基本思想就都灌注進去了。

我說了,這是駭人聽聞的重造文字,裡邊有三重大變:

第一,憑空武斷。你憑什麼說那兒就是衍文、錯簡,這兒就缺了一段?第二,切割重置。怎麼恰好這個衍文該填到所謂闕文的這兒了?這麼又削又貼,再自己給接上一塊,很牽強。第三,師心自用,代聖賢立言。那時候曾子會講你這個意義上的“理”嗎?是按照你這個思路講的“格物致知”嗎?這都是極成問題的。

這麼變化文字,最後居然還能成功,說明儒家的一個特點啊!這類事情在西方宗教裡是不可能發生的,起碼不會這麼隨便地發生,它總有一個教會團體,誰敢動它的經典!儒家沒有這麼一個教會團體來核定什麼文字是正統經典,反而能與時俱進。朱熹的學說剛出來的時候被判為異端,但是也就過了幾十年,一下子就佔了正統,於是這個本子也就成了正統,古本差點被人忘掉了。

另一個漏洞,涉及一個字的改讀。篇首“大學之道,在明明德,在親民,在止於至善”中的“親(親)”字,他認為只是“新”字。為什麼?這樣一改,似乎朱熹本的合理性就更多了,因為後邊有一段好像是專講“新”的:“湯之《盤銘》曰:‘苟日新,日日新,又日新。’”如果篇首改成“新”,那麼這裡就正好是在解釋三綱裡的第二綱。上一段是在解釋“明明德”,這一段解釋“新民”,再一段解釋“止於至善”,然後接著解釋八條目,整篇就很順暢,就為朱熹重組段落作了一個形式上的有力辯護。

如果這個地方不改成“新”,就是“親”,那這個結構就好像不成立,其中重要的一環沒扣上。可是他這麼改有什麼道理嗎?有一定道理,“親”字在某些情況下的確可以當作“新”字。最近發現的郭店楚簡裡也不乏這種例子,即同一段文字,別的本子裡寫成“新”,它寫成了“親”,或者倒過來。可見古代確實有這種假借。但問題在於,不改讀也是對的。而且,如果我們認為這個“親”裡面就有“新”意,可能更對。因為像朱熹這樣把“親”斷裂式地改為“新”,這個“新”中就無“舊”、無“親”,也是不可取的。這個問題下面會談到。

王陽明在他的《傳習錄》開篇,還有《大學古本旁釋》[註釋:王陽明:《王陽明全集》,1192頁以下。]中,給出了一些不改動古本的理由,這裡就不細講了,大家自己去讀。

另外還須注意,先秦人著書,大多不像宋代人那麼綱目分明、條分縷析,實際上經常有一些瀰漫含混而不無深意之處。你們看先秦文章有哪個寫得這麼結構分明的?而且,如果我們不侷限於理學,甚至不侷限於王陽明的心學,而儘量回到先秦人的思維方式,那麼這個古本本身不用改動也是可以讀通的。(你說古本結構不合理,那情況就得是:原來讀不通,經你這麼一改讀通了。問題是,人家不改照樣讀得通。)更重要的是,改動以後,這個原本的古意反倒亡失了。

我來論證這個看法。這一篇的要義,按我的理解是講“修身為本”。

自天子以至於庶人,壹是皆以修身為本,其本亂而末治者否矣。其所厚者薄,而其所薄者厚,未之有也。此謂知本,此謂知之至也。(《禮記·大學》)

所謂“知本”、“知之至”,就是知修身為本,都是在呼應這一段的主旨,很自然,毫無什麼“衍文”“錯簡”之嫌。所以朱熹將這一句“此謂知本,此謂知之至也”切下來,可謂切割得鮮血淋漓。

還有一點,“修身為本”的真意,就在所謂“八條目”之中。“修身”居八條目之中間,處於第五位(在它之前預設了“格物、致知、誠意、正心”,後邊導致了“齊家、治國、平天下”)。所以,這個“知本”、“知之至”,也就是“修身”的確切的源頭含義,最終要到“物格而後知至”中去找,這就是所謂“物格而後知至,知至而後意誠,意誠而後心正,心正而後身修”。所以理解《大學》的關鍵處就在“格物”,“修身”是重心所在,“格物”又是“修身”的源頭。這“格物”因此是全篇的龍眼,也是一開篇就要闡發的。所以,一開頭講的“三綱領”只是為了說明“八條目”——首先是為“格物致知”而設。“大學之道”不同於“小學之道”,就在於它能將修身為本的道理原原本本而又枝繁葉茂地講明白。

既然“格物”極其重要,我們下面來看“格物”是什麼意思。《說文解字》將“格”訓為“木長[音“常”]貌”。字的右邊“各”是音符,但也參與字義的構成。那“各”是什麼意思呢?我覺得這對於理解“格”倒是很重要。各家(許慎、羅振玉、李敬齋、林義光)解釋不同,但大致有兩個意思:一是“不同”、“相異”,比如“各色”、“各人”;一是與“足行”有關,也就是“來”、“至”。我總結這個“各”的意思,就是“在相異中來到一起”。因此,“格”這個字後來就有“法式”、“糾正”、“窮究”、“感通”和“神韻”、“風度”等含義。

“格物”兩個字合起來就是說:窮究異己之物的結構(你得走出自己),與之感通,得其氣象與神韻。(朱子的讀書法對這個很有體會,此君確很有他出色的地方。)

這麼理解,那麼《大學》第一段,從“大學之道”到“知所先後,則近道矣”,就是在講“格物致知”:

大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。知止而後有定,定而後能靜,靜而後能安,安而後能慮,慮而後能得。物有本末,事有終始,知所先後,則近道矣。

它說的是:大學之道,就在於使人本來光明的德性放出光明,叫“明明德”。這個“德”本來就是光明的,“明德”,但它可能被遮蔽,可能晦暗了,你再讓這個“明德”放出光明來,這是第一層意思。

人有什麼本來光明的德性呢?朱熹講“具眾理而應萬事”(這是他們理學的講法):人本來就具有德性,就是具備萬理。事物的理都在人的本性中,所以人性是“明德”的,只是我們的後天氣質之性覆蓋了這個天理和明德,所以要透過“明明德”把它露出來,靠“去人慾”來明天理。這個太抽象和隔膜了。而且,“眾理”都在那兒平鋪放著,有什麼可光明的?馮友蘭先生更是,“未造飛機之先,必有飛機之理”,基本上是按照新柏拉圖主義來講的;朱熹的理沒這麼幹枯,他把這個眾理最後都合在“太極”裡頭,眾理是相互貫通的,有一種華嚴宗的思想意味,也就是能在一粒微塵裡看到整個世界的思路。但是即便如此,這麼一個全息化了的、“單子”化了的眾理、太極,它自身有光明嗎?它是一個靜態的東西,因為它又排除了“氣”,而氣是陰陽相交的、動態的。

答案應該說就在文本當中,就在“親民”之“親”。“大學之道,在明明德”,這“明明德”之“明”在哪兒啊?就在“親”。這個“親”字實際上是動詞,“使之親”,使人民親親,這是王陽明的解釋,我贊同。王陽明講:“‘親民’猶孟子‘親親仁民’之謂。親之即仁之也。”[註釋:王陽明:《王陽明全集》,2頁。]親民就是使人民親其親。人民有時候光顧著利益,把“親親”怠慢了,所以教化天下要“明明德”,首先是要讓人去“親親”。因為親親之愛中充溢著溫暖、光明之深情,乃一切德行的源頭,所以只有它才可稱得上“明德”。但是,在體制化的社會里,這個明德容易被體制所製造、強制的需求給遮蔽掉,人們反而覺得它無用,而去追求可物件化的有用之物。但是這種有用的東西往往又虛浮無根,讓人終生求之而不可止,漂泊不定。(你去追求名也好、利也好,最後總是覺得自己永遠達不到那個盡頭。)

而“親民”的首要的含義就是說:讓民有親,使民歸復其親,使民親其親,於是父父、母母、子子、女女,各得其所哉而進入人生之家,於是乎就“止於至善”。“止於至善”就是要止於這種“親親”之家(你到別的地方哪兒找去,除了止於上帝?這裡邊又沒有上帝)。這就是格物,也就是說,格這個親子關係之物,即與親人感通,窮究這個家庭的結構而得其神韻,這正是曾子和他的後學所最關注的。

這一段話緊接著往下講,並不是回過頭來逐一解釋這“三綱領”,一口氣也不喘,馬上就講“止於至善”:“知止而後有定,定而後能靜,靜而後能安,安而後能慮,慮而後能得。”因為你止於這個親親之善了,你就有定了,你知道你的歸宿在哪兒了。也就是將以上格物(格親親之物)的致知後果一層層展示出來,“慮而後能得”就是“知至”。所以最後這段的總結:

物有本末,事有終始;知所先後,則近道矣。

注意啊,“物”、“知”在這兒都出來了。什麼是物之本呢?就是親親之愛;能真知此先後、本末的深意,就接近天道了。格物致知的親切活潑的節奏、韻味,在這兒躍然紙上。修身是全書的根本,而修身的要害要落在格物致知,這麼重要的一個思想活眼,由你來隨意加減,這也太過分了。朱熹對格物的理解是很不一樣的,他所謂的格物,是格天下之物,然後來窮理盡性,他就要把這種理學的思想放在《大學》裡邊。可這樣一來,這個格物就失去了“親”。王陽明批評他“支離”,我覺得有道理,照理說先秦儒家講格物不應該講成這個樣子,它是有“本”的,就是“身”;而要認識這個“身”,開顯它的含義,就不能把“格物”跟“親”分開來。而且上面給出的這種解釋符合曾子在思想史上的特徵,他是講孝道、親親的。