聽書,對現在的人來說已經是一個很陌生的詞了。我們常說聽歌、聽報告、聽音樂會,也說讀書、買書、翻書,但沒有說“聽書”的。而在我的故鄉陝北,幾乎每個人都知道這是什麼意思。因為在這塊陳跡四布的高原上,至今仍儲存著全中國形態最完整的說唱藝術——陝北說書。

陝北說書是一種古老的民間講唱藝術。有記載以來的藝人全是由盲人承當的,因而談不到什麼動作表演,功夫全在一把三絃和一張繡口上。既然表演的人全靠聲音和講的故事吸引人,聽的人也就用不著眼睛,只需帶一個小板凳,靜靜坐著欣賞就是了,因而叫“聽書”。

近年來隨著人們生活觀念的變化,有許多明眼人也加入了說書的行列中,但在電影、電視、流行音樂、網路等娛樂方式的衝擊下,說書的市場日漸萎縮,藝人們為了吸引觀眾,將原來的“坐場說書”改為“站場說書”,說唱時也加進了許多動作和表情表演,這門古老的“聽覺藝術”已慢慢地變成了“視覺藝術”。儘管這樣,這門流傳了幾百年的說唱藝術還是無可挽救地走向了衰落。一時一地的興盛不過是“最後的輝煌”。遇節慶廟會,臺前全是老婆兒老漢兒,從臺上望去,都戴著白帽帽,白花花的一片。年輕人來了就停在後面,騎在摩托車上不下來,聽幾分鐘,就一溜煙跑了。因而,聽書越來越成為一種罕有的享受。

2008年8月,我卻在延安萬花山下的一個農家小院裡,完完整整地聽了一本書。說書人叫熊竹英,是我請來為陝北傳統音樂論壇在這裡搞的年度聚會助興的。書場就設在這個農家小院的窯洞前。夜幕剛剛降臨,參會的網友都陸續到齊了。說書人從臺上站起,四片瓦一打,三絃、二胡、笛子、刷板的伴奏就響了起來。開場說了個勸人盡孝的小段,觀眾的嘈雜聲就安定下來了,隨之就開始說今晚的正本《善士亭》。

這是陝北說書裡一部優秀的悲劇作品。講的是唐乾德年間(藝人假託),河南洛陽郊外有個桃李莊,住著一戶人家姓馮,名四奎,娶妻馬家女,喚作秀蘭。一天,四奎看見皇榜,知道皇上開了龍門大考,想上京求取功名,就拜別了妻子和小妹而去。秀蘭獨自去孃家拜壽,歸途遇到大雨,棲息於善士亭中。正好一個叫李子霖的舉子也來廟中避雨。一宿無話,天明各自登程而去。誰想馮四奎誤將准考證遺落在家,回家後見秀蘭溼衣溼衫,大起疑心,再加上妹妹攛掇,誤以為妻子在破廟中與外男苟合,遂一紙休書將其休回孃家,他帶著妹妹上京趕考,一去不返。

馬秀蘭回到孃家,父母因為“丟人背興”拒絕接納。苦難從此開始。她先是被代表家庭的丈夫拋棄,既而又被代表家族的父親拋棄。沒有謀生能力的馬秀蘭來到街上沿門乞討,又被“三從四德”武裝起來的道德民兵拋棄。要不到飯的馬秀蘭只好重新回到她苦難的起點——善士亭,以刨食草根為生。

儒家把不遵守忠孝倫理的人罵為“無父無君禽獸也”,馬秀蘭不想作“禽獸”,也無意反抗國家倫理,倒是比那些宣揚國家倫理的人更真誠地遵守它,但國家倫理還是無情地拋棄了她。她只好自甘為“禽獸”,與牛羊一道分食著大自然最初賜贈給人們的食品——草根。書說至此,聽書人除了一聲長嘆,同時也應該感到慶幸。

這就是我們透過《善士亭》看到的,一個人被國家倫理遺棄之後所面臨的可怕後果。而令人沮喪的是,這種後果有時甚至大部分時候並不是他或她有意反抗的結果。這種給一個人的一生帶來毀滅性災難的事件是建立在一種荒謬的誤解基礎上的,而誤解的原因在於男女在一個家庭中完全不對等的地位,處於劣勢的一方絲毫沒有申訴的渠道。

作為一個女人,除了像男人一樣要承受生存的艱難之外,還得承受分娩的痛苦以及哺育後代的責任。馮四奎走的時候,馬秀蘭已有身孕,並給腹中的嬰兒取了名字:男的叫天生,女的叫苦妹。秀蘭被休以後,雖然營養不良,但還是按月產下一對雙胞胎。這時,善士亭附近的村民顯示了他們天真善良的一面。

他們認為一個女人在如此匱乏的情況下還能順利產下嬰兒,說明她是得天神助。既然是得天神助,那麼她一定是被冤枉的。關鍵的問題是教育人民。人民一旦知道什麼是對的,就不能不去做。他們紛紛從家裡拿來了雞蛋、蔬菜以及奶茶等高階補品,幫助馬秀蘭度過了艱難的哺乳期。天生和苦妹得以長大成人,並透過廢紙堆裡撿到的《三字經》《百家姓》等童蒙讀物完成了初級教育。

天生和苦妹長到四歲的時候,馬秀蘭遇到了一樁更加可怕的事。如果是一個男人,他遭到他的親人、家族以及整個社會的放逐,不但得不到榮譽、身份和地位的認證,甚至連最基本的維持生命的食物都得不到,他要與牛羊一道分食草根樹皮,作為一個陸地生命就已經到了苦難的盡頭;但作為一個女人,這仍然不夠。她身上還有另一項資源沒有開發淨盡,那就是性。

在一個男女平權的社會里,性的佔有要遵循兩項原則:一是自願;二是對等。但在男權壟斷一切的社會里,性的需求和滿足從來不考慮女人的意願。尤其是對於像馬秀蘭這樣完全失去倫理庇護的女人來說,幾乎是可以人人得而交之。

洛陽縣令李老虎在一次出行途中看上了馬秀蘭,要與她拜堂招親,否則就要殺死她的一雙兒女。情急之下,她只能應許了這樁強制的婚姻,而在洞房花燭夜,她用計放了已入虎口的天生和苦妹,而後用一把剪子刺瞎雙眼,斷了李老虎的淫念。李老虎派人將已成盲瞎的馬秀蘭抬回善士亭,又將天生和苦妹從高樓上扔下,斬草除根。幸得山東好漢孔龍、孔玉相救,帶回山東老家臥虎莊教授武藝,直至成人。

馮四奎帶著妹妹離開原籍,科舉得第,被皇帝封為東臺御史,又將妹妹嫁於西臺御史李子霖,自己一直鰥居京城。出於對世上女人的絕望,一次藉著酒興,他寫下兩句表達憤懣的詩,被妹夫李子霖看到,李於是對他講述了自己多年以前在善士亭中遇見的貞潔女人。真相隨之揭開。

這時我們看到,被一種極端道德綁架的人,即使看上去擁有絕對的主權,實際上也是犧牲品。馮四奎出於強烈的自尊和道德羞辱感休走了馬秀蘭,可自己一直為嫉恨的火焰噬咬,靈魂不得安寧。最終為悔恨所傷,自刎在了馬秀蘭身旁。這是後話,不提。

現在我們看到李子霖向馮四奎講述自己18年前在破廟中遇見的貞潔女人,如海的深冤露出了光明的一角。這時,臺下所有的觀眾都長出了一口氣。就在那一刻,我洞見了中國傳統戲曲小說“大團圓”的本質——雖然這部作品奇蹟般地是以悲劇收尾的。

大團圓,實在是適應中國人心需要的產物。文學不管是民間的,還是官方的,總的來說是要溫暖人心的。中國人活在黑暗裡,活在生命的死蔭之地,被腐敗的制度、苛刻的道德、充滿詭詐和暴力的人際關係壓得喘不過氣來,好不容易死裡逃生,聽一會兒戲,看一會兒小說,他們當然不願意“正視淋漓的鮮血”。他們要在書裡,戲文裡獲得一種替代性滿足。因而,大凡中國的戲曲和小說總是才子落難,佳人相隨,父母堅決反對,但才子化悲痛為力量,發憤圖強,最後高中狀元,由皇帝欽點拜堂成親。

魯迅先生諷刺說:“假使有之,也只在才子的能否中狀元,而決不在婚姻制度的良否。”即使活著“團圓”不了,也不要緊。死後化成蝴蝶,化成神仙或鬼魂也要“團圓”,實在沒有什麼化的了,墳頭上長出兩根樹枝,也要交相纏繞在一起。一部《紅樓夢》雖然最後蘭桂齊芳,賈府中興,但終究不失為一部悲劇。後來的人因此很不滿意。《紅樓後夢》《紅樓復夢》《紅樓補夢》的作者便硬是要把晴雯和黛玉從墳墓里拉出來,與在任的寶釵“團圓”,妻妾各有定分,其樂融融。

“奸臣害忠良”的套數更是俗濫。一般是奸臣當道,忠臣受誅,滿門抄斬之時颳了一股大風,或者是義人暗中相救,用狸貓或自己的孩子換出忠臣的孑遺,日後練出蓋世武功,或當大官,或領雄兵,奉旨誅殺奸臣,善惡各得報應。這當然是“瞞和騙”,但它實在是弱者的希望和亮光。

這場書頭一天晚上沒有說完,熱心的聽眾仍急切地要知道馬秀蘭最終的結局。原定第二天上午的民歌研討活動只好取消,臨時改為《善士亭》的後半場演出。

雖然時節已是盛夏,但陝北的早晚還是有點冷,年齡大的網友第二天一早就穿上厚厚的衣服,揉著哭紅的眼圈出來了。他們靜靜地坐在凳子上,等著說書人演繹馬秀蘭故事的最終結局。馮四奎聽了李子霖的敘述,知道大錯已經鑄成。趕忙向皇帝告假,離了京城,直奔家鄉洛陽而來。

中間穿插了一段“乾隆皇帝”微服私訪,到了揚州被地痞流氓孫彪孫霸吊起毆打,幸得下山探父尋母的天生和苦妹相救,三人拈土為香,拜為兄妹,同歸長安城。皇上知道他們是東臺御史馮四奎的子女後,派兵丁護衛,兄妹二人快馬加鞭,也直奔桃李莊而來。

這時,我們看到了整個故事最為悲情的一幕:馮四奎輾轉來到善士亭,見一個盲眼的女人在煮食草根,周圍堆著幾根煮剩的柴火和野艾。這就是他18年未見面的妻子!馮四奎傷心欲絕,向她講述了自己的萬般悔恨,這個受盡人世辛酸的女人沒有抱怨,沒有指責,有的只是一身汙名被洗之後的釋然。18年來她等待的就是這一天,這是她活下去的唯一理由。可是什麼理由能讓她繼續活下去?什麼鮮花著錦、烈火烹油的生活能夠重新點燃她對人世的信心?

我想說的是,人能承受的苦難有他的極限。一旦過了某種極限,即使苦盡甘來,活著也沒有了意義。總之,我們看見她靜靜地聽完四奎的講述,並向他表達了不變的愛,而後拔下結婚金簪,對準了自己的咽喉。可憐芳香三魂,幽冥七魄,竟渺渺婷婷直奔望鄉臺去了。馮四奎眼見芳花揉碎,玉山傾倒,也拔出腰間佩劍,刺向胸膛,隨妻去了。一個男人用自己的生命償還了他在陸地上製造的全部孽債。現在他一身輕省,躺在了妻子身邊。隨後趕來的天生和苦妹,秀蘭的父親馬金龍和母親馬伕人只有哭的份:

天生哭得一聲高,

好比春風擺動楊柳梢。

苦妹哭得一聲低,

賽過七月天的連陰雨。

馬金龍哭得一聲長,

好像三歲的娃娃離了親孃。

馬伕人哭得一聲短,

好比孤雁落沙灘。

書說到這裡,時間已到了正午。陝北話說的“亮紅晌午”就是這個時候。火辣辣的太陽炙烤著人們的頭頂。許多聽眾已經不堪烈日的毒曬,回房休息或打麻將去了,KTV包廂裡不時傳來張也的《走進新時代》。

陽光用直射的方式為一場說書揀選著它最忠實的觀眾。這時,院子裡只剩下零落的幾排人。坐在前排的是我們幾個組委會的服務人員,坐在後排的是二三十位來自綏德“四妹子合唱團”的成員,這次活動正是這些已經退休在家的婦女,用她們的謙卑和熱誠向我們展示著“老陝北人”對生命的綿綿溫情。她們中的大部分人是自始至終流著眼淚的。

當講到馬秀蘭和馮四奎雙雙辭世,善士亭的地面上躺倒一對義女忠男時,許多人已經泣不成聲。我看見“合唱團”的劉巧民團長手裡拿著紙巾,不停地拭淚,拭完後將紙巾遞給了旁邊用手背抹淚的姐妹,而周圍的姐妹,也幾乎是人人眼裡閃著淚花。本村的一個老人,看上去有七十多歲,不好意思坐在網友中間,就一個人圪蹴在樹底下,開始還能聽見他的笑聲,再後來就只看見一張老淚縱橫的臉。

西方在二十世紀七十年代興起了一個美學流派,人稱“接受美學”。這派美學認為,一部文學作品的意義和審美價值是在閱讀的過程中展現出來的,不是由作者單方面賦予的。讀者的預測、期待和反應在很大程度上也參與了文字的創造。

也就是說,一部好的作品實際上不是由作者獨立完成的,而是由受眾和作者共同完成的。在《善士亭》這場書中,我們看到觀眾的掌聲和眼淚激發了說書人的想象力,使得他們在一種更加逼真的情境中完成對書中人物的塑造。一個敲梆子的女演員,坐在主說人的旁邊,一字一句地完成著人物對話,而眼淚始終不幹。這種情境又在很大程度上影響了觀眾的情緒。

對於這個正午的書場,我還有一個想法。雖然陽光下的人數不多,它象徵了善良與愛在這個時代的真實處境:比起那些外邊打麻將的,KTV包廂裡唱《好日子》的,淚灑書場的人總是少數,但善良與愛從來就是弱者的權力,一滴水、一把劍就能將它殺死,但從長遠來看,正是這不多的人構成一種希望,它比外邊逍遙的更有力量。因為善良與愛是生命的鹽,它終將戰勝惡,戰勝仇恨,成為人們心靈的主宰。

忍耐就是我們的秘密武器。

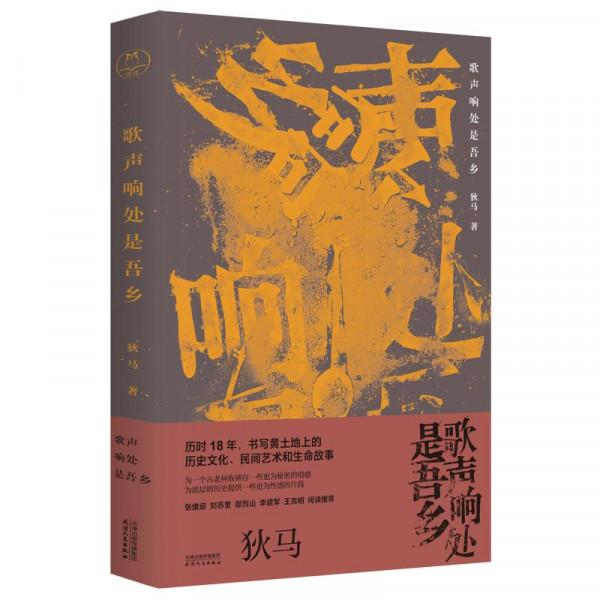

本書作者:

狄馬,1970年出生於陝西省子長縣,在農村讀完中小學。1988年考入延安大學中文系,畢業後分配至當地的一所師範學校教書,不久後辭職,長期在西安《女友》、《各界》等雜誌做文字編輯。上世紀九十年代以來,發表散文、小說、文學批評、思想文化隨筆等各類文字近百萬字。出版有思想文化隨筆集《另類童話》等。