(今天推送的這篇文章為真實故事,來自於一名醫學工作者。昨天我和她聊了很久,我很幸運遇到這樣一位讀者兼作者。我們總以為抑鬱症就是矯情,其實他們眼裡早已沒了光芒,看什麼都是灰色的。)

一個抑鬱寡歡的年輕人來過這個人間。即便要被迫離去,至少有人要讓他知道,這人間並不是地獄。

六床開始搶救的時候,我正在處置室搖兩袋甘露醇。

小奇急匆匆跑進來:“抱球(醫療器械),一毫升。六床癲癇大發作!”

我迅速交接,把甘露醇丟進微波里,三十秒收拾急救車,一路推到單間。病房裡已經圍了一堆人。

兩名主治,其中一位居然是四樓精神科的。

我簡直想翻白眼,無事忙的又來二十二樓撿熱鬧,是真的不怕挨批。

主治說:“安定10mg。”

小奇說:“安定10mg!注射完畢!”

六床牙關發顫,頸項強直,像一條離水的魚一樣撲騰。科裡唯二的男護士企圖鎮壓他,強行給四肢綁保護具,看似挺猛,實則都不敢使勁。

癲癇發作,誰一使勁兒就骨折。

已經有人去通知家屬。我清理床旁桌,給氧氣袋騰地方,無比小心的把半箱開啟的人血白蛋白放在地上。

這種藥一小瓶四百多,六床的醫囑24小時成環。也就是一整箱。

六床是今天下午才推進來的,他那格外不好溝通的老母親,知道要打這種藥,哭暈了兩次。

老人家哭的歇斯底里,接著被一扇冷冰冰的鐵門隔在走廊,哆哆嗦嗦的揣著一捧沉甸甸的擔心,苦苦煎熬。

而她的兒子,六床患者,此時雙目緊閉,正在ICU接受搶救。

我嘆氣。

這一晚,所有人奔忙四個小時,直到凌晨,六床血氧飽和才重新上來。眼見生命體徵平穩。

他輕輕睜眼。目光非常呆滯。

我趕緊查了下瞳孔,4mm,挺正常的。大家鬆了口氣。

六床微微偏頭。

我趕緊走過去把單間另一扇門關上了。

“還要什麼?喝水嗎?” 我問。

六床眯了眯眼。

我趕緊又給推了三十毫升鼻飼。

主治觀察一會兒,對了一下口頭醫囑,醫護們才陸陸續續從病房走出來。

小奇悄悄跟我說:“醫囑單下來了,加了百憂解。”

百憂解,醫學名五羥色胺再攝取抑制劑。抑鬱症臨床常用藥。

我這才知道那名精神科主治不是上二十二樓來日常賣呆。

原來六床不僅癲癇,還患有抑鬱症。

在我當時非常有限的認知裡,好像一般都是女孩兒抑鬱什麼的,六床三十出頭,正在一名男士最好的年紀,什麼原因?

而且貌似還挺嚴重。

因為癲癇大發作搶救回來之後,主治第二天和精神科會診,準備給六床進行關於抑鬱症的醫療干預。

他們約談了六床家屬,即他的母親和妻子。

因為是我的責任床,我也旁聽了主治與六床家屬的談話。

這同時對我之後的醫學生涯有非常大的幫助。願與諸君分享。

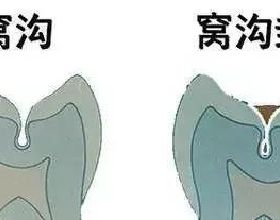

“你們說的心情不好,的確是心理上的。但是患者現在出現了感知覺,注意力上的障礙。這是神經系統問題。明白嗎?我這樣說,患者眼裡看到的陽光,不是黃色,是灰色。他眼裡的世界和常人眼中的世界是不同的。會自動過濾掉所有鮮豔的色彩。” 主治說道。

“注意力也有問題。正常人可以聽明白一句話想說什麼,別人的言外之意。對吧?患者不能,他在自己的世界裡,聽不見你們說話。”

我點頭,六床的確溝通不好,瞳孔對光反應也差。

“幻聽這個目前沒有發現症狀。但不代表沒有,需要後續觀察。病人現在需要干預治療。家屬,你們的關心,耐心和積極情緒,這個對他很重要,他已經有自殺傾向。”

我一口氣憋在嗓子眼,一時想起許多自殺案例,瞬間腦補出六床從二十二樓跳下去,所有記者包圍醫院的場景,當即汗毛豎起。

六床的妻子不明覺厲,囁啜著點頭。

但他的老母親忍不住說道:“我兒子我自己最知道,他是心情不好,工作沒了呀,又得了癲癇。我們家就這麼一個頂樑柱呀,他有個什麼事我們都乾瞪眼哪,搶救...他什麼時候好點哎?”

主治很無奈。

老人家不太理解抑鬱症為何物,年紀大了,一旦自說自話,會反反覆覆的,不太能溝通清楚。

這一點我們都吃虧過。主治話已經說完,我只好先請了家屬出來。

正好下夜班,我也沒從員工通道走。陪她們一路從大門出來,路上順便收集了一些客觀資料。

不是什麼跌宕起伏的故事,一個年輕人的失意,卻也很揪心。

六床麼,他原來是名教師。

大學畢業那幾年,年輕氣盛,教訓學生沒控制住,狠狠抽了一頓熊孩子,把手機沒收了。

學生回到家添油加醋學了回舌,被家長找到學校來。當時鬧的很大。

校方覺得影響惡劣,一二來去,他的工作就這麼丟了。

“我聽人家說,微博上,有個濱海老師,人家有那一步運,人家家長聯名按手印請他回來上課。我們大彬沒有呀...” 老人一瘸一拐,滿面風霜。

我明白了,沒有雪中送炭,現實中總是屋漏偏逢連夜雨的多。

老人家掏出繡藍邊的棉帕子,擦了一把辛酸淚。 “工作丟了,他就打工,什麼都幹一幹,才多大歲數,癲癇病又來了,他那些朋友們,開始也來電話,一年兩年,一個都沒了。他就想不開呀。一宿一宿不睡...他那口子還要和他鬧離婚,別提了。”

我小心的說:“阿姨,不只是心裡想不開,是患者的神經系統出了點小問題。”

“我兒子不是神經病。”老太太憤憤的說。

媳婦匆匆後面趕上來:“媽,不是我說什麼,大彬這樣,醫生說了,遺傳的。父母如果有抑鬱症,百分之二十五的機率會遺傳給孩子。就說我爸這些年,他正常嗎?大彬住院他拿過一分錢嗎?”

婆媳關係。

我當即不敢隨便亂說話,只得扶著老人家慢慢走,腦子裡過了遍六床的事。

抑鬱症,一般都是從抑鬱情緒發展過來的。

好像可以理解,一個人,在現代社會抑鬱,挺常見的。

壓力,挫折,失意,心裡過不去的坎兒,能讓成年人一夜無眠,在深夜蜷起,孤獨的痛哭流涕。萬般委屈似乎沒來由。

這是抑鬱情緒,即使心情持續低落,也是一過性的,排除不良刺激,會好起來。

和抑鬱症不同。加了一個字,是心理障礙到精神系統損傷的實質跨越。

抑鬱症是遺傳因素,原生家庭因素,心理因素,社會因素的總和。

六床五毒俱全,遺傳,事業夭折,重病,親友漸行漸遠,這些人生的莫大悲劇,如同一臺冰冷的裝甲坦克,將溫暖的陽光,將年輕人原本五彩斑斕的世界,無情的轟炸為黑白。

他的癲癇好辦,重度抑鬱症卻非常棘手。醫院有精神科,但沒有心理醫生打包票。我意識到,六床可能是我任職以來第一個自殺的患者。

想到這個我就焦慮,坐在書桌前連夜查閱了許多資料。

想著我總可以做點兒什麼。

晨會上,主治說了六床的特殊情況。我於是請求大家配合下,情緒上。

令我驚訝的是,聽說六床的精神系統損傷,看東西是黑白的以後,ICU這群常年演默劇的前輩同事們,就好像終於拿到了幾天七彩馬戲團的門票。

那是整個科室最神奇最令人感動的幾天。

每個走近他的醫護,都彷彿走近了什麼美好的夢境,大家滿面笑容,步調輕快,載歌載舞,喜迎新春....在六床能聽見的地方講小笑話,給六床翻身的時候唱愛的奉獻。

像一群狂魔亂舞的神經病,隨後在六床看不到的地方恢復正常。

小奇說:“有自殺傾向就很難逆轉了,也許出了院,也不知道哪一天就走了。”

六床非常脆弱,胃納差。

抑鬱症,有百分之七十的患者以失眠為臨床表現。六床就像他母親說的那樣,呆呆的睜著眼睛,一天一夜幾乎不睡。

多大的痛苦,足以摧毀一個人的神經系統?

我們心驚膽戰的扮演一群快樂的二貨。

第五天,六床似乎終於被這濃濃的傻帽氣息感染了,雖然眼神仍然沒有光彩,但也經常會轉過眼球,努力的看看你。

第六天,他終於願意拿起筆,在我的本子子顫顫巍巍的寫了兩個字表達自己的需求。

吸痰。

我幾乎熱淚盈眶。

這中間,還有件哭笑不得的事情,那天趁探視時間,六床的老母親偷偷往兒子的病號服褲兜裡塞了一張黃紙。

說是廟裡拜來的,大仙會庇佑她們家,老天爺不會忍心她一個老人無路可走。

大家都看到了,但沒人去阻攔。

六床的癲癇得到控制後,抑鬱症在療程藥物的作用下也明顯減輕了症狀,他出了科,漸漸好起來。

直到出院那天,六床已經可以說出:“給你們添麻煩啊!”

他拄著柺杖,眼神裡有了光亮。渾身散發著一種隨時可以接受飯局的神氣。

諸君,如果故事講到這,本算是圓滿了。

可惜,這才半年,主治跟我們說,那個住過六床的癲癇併發抑鬱症患者,割腕了,沒救回來。

他還年輕,不是死於癲癇,是自殺。

據說,他家裡條件仍然很差。老母親仍然認為兒子抑鬱症是無病呻吟,而妻子在他出院沒多久就離了婚。孩子判給女方。

不堪重負的駱駝,最終被最後一根稻草壓死。

而我想說的是,抑鬱症真的不是年輕人的無病呻吟。更不是什麼吃好穿暖沒事幹養成的富貴病。

現代人生活節奏快,壓力重,情緒調節不良。抑鬱症實實在在,近些年成指數增長的威脅到更多現代人的身心健康。

有很多臨床例項表明,女性患有抑鬱症的機率要比男性大,主要是生理期的激素水平以及產後情緒動盪的原因。

生活中,也似乎普遍預設男性抗壓能力更強。

但沒有任何臨床資料支援,男性的壓力與心理健康就不算問題。

誰也沒有比誰多長一顆心。

六床就是一個活生生的例子。

察覺自己抑鬱寡歡,是需要儘快調節的。轉移注意力,運動,聽歌曲,遠離壓力源,都會非常有幫助。

但如果長時間情緒不高,已經對生活工作造成影響,尤其是在身體健康出現問題的時候,就需要考慮抑鬱症的產生了,需要去正規醫院做量表。

抑鬱症,絕不比身體得了重大疾病輕鬆到哪裡去。

尤其在求生欲這方面。

而他們,曾經也是心懷暖陽的人,比旁人更敏感更善良,心裡受傷了,需要親人朋友的愛與耐心,需要有人努力的滋養他們被撕裂的靈魂,他們需要真切的幫助。

我常常想,如果我能夠要來六床的電話,跟蹤回訪,力所能及的督促他吃藥,我掏錢買給他也好啊?

如果他的老母親能夠明白一點,如果他的妻子可以更愛他一點呢?

人間,每時每刻悲喜無數。

中國這麼大,不知在哪一晚,不知在哪一片最森涼的月光下,有一個目光空洞的年輕人,懷著對整個人間的絕望,握緊了刀結束了自己傷痕累累的一生。

這一切,我甚至無能為力。

我看到了這樣一句話,於是認真記了下來,已此紀念已經遠走的六床:

力所能及的話,保留自己心裡的光,興許哪一天,有人可以藉此走出黑暗。